Σ詩ぐ魔 創刊号

(掲載順は氏名五十音順)

祖母の大根おろし金

相野優子(兵庫)

わたしの台所の飾り棚の

一番良い場所に飾ってあるアルミのおろし金は

祖母が使っていたもので台所の柱神だ

小さい時には早く目が覚めて

台所に行くといつも祖母が居たものだった

いまも朝早く目覚めてうす暗い台所に入るとき

灯りをつけるまでのほんの短い時間に

ふと祖母の姿が見えることがある

いつもわたしのお弁当を作ってくれていた

手間をかけた時間もかけた

素朴なおかずがぎっしり詰まった

お弁当の味も蘇ってくる

たまに母が張り切って作ってくれるお弁当は

綺麗な色合いで嬉しかったけれど

化粧品のにおいがして本当はまずかった

祖母のような料理が作りたいと

つくづく思ってきたのにこのごろ

ちっとも似ていない料理ができる

彩りはきれいでもどれも同じ味

このままでは

孫たちがわたしのことを思い出すときは

きっとそのようなものになるだろう

彩りだけが綺麗で食べたらどれも同じ味

それで間に合う時代にわたしは似合ってしまっている

ついプラスチック製のおろし金を使ってしまう

ときどき横目に祖母のおろし金を見ながら

このごろ思っている

そろそろこれを使う時が来たかな

本を捨てるために

市原礼子(大阪)

本を捨てるために

古い本を読んでいると

この人こんなことを書いていた

この人こんな人だった

十年前には顔の見えない人だったのに

いま本の中に新しい顏を発見して

面白くてまた捨てられないでいる

家ごと何もかも捨てた友がいた

スッキリしたわよ

喜々として新しい家から電話をしてきた

写真も何もかも捨てたそうだ

それができればこんなに苦しまない

それができない私は

毎日毎日格闘している

石垣りんさんは

送られてきた本は

一冊も捨てることをしなかったそうだ

詩集も同人誌もダンボール箱に詰め

積み上げたダンボール箱の隙間で

寝起きをしていたという

詩に生涯をかけた壮絶な詩人だったことを納得した

何もかも捨てるか

何も捨てないか

どちらもできない私は

一体どうしたらいいの

もう中途半端に生きるしかない

だってBONPUだもの

読んでいたら片付けられないぞ

声がする

いま片付けてます

蝟集ソネット

大西隆志(兵庫)

暗闇のなかに浮かびあがる光

平原を車で走っているのは過去の日

稲光りと豪雨を抜けながら

人の集まる街に向かう

砂漠を横断した時刻に

ミサイルは汚れた街に傷を刻印するのか

磨かれた表面には鍵で引っ掻いた印

ビルの崩壊と重なりアイスクリームがとけ

何も知らないのに光が集まり

街の一廓には悲しい祭りが始まる

賢治の流れる銀河をなぞり

手本は森のなかの山蛭に血を吸われながら

言葉の蛍が湧き出しているようだ

喋りまくる時間が失せるのは許せない

雁おくり

大西久代(大阪)

水面がひび割れたガラスのように光る朝

北の空を陰りながらやってくる

待ちわびている

雁のすがた

遠い山並みが

雪になる前の空をうつろに照らす

はるばる訪れた 湖水の中ほどからは

裂けた棒状のものが波を被っては

細い声をあげているのが見えた

その寂しさを感知するものだけが

遙かな時を越えてそこに降り立つだろう

生きていくことは遠い雪原

半ばあきらめの境地を

かじかむ手に隠し持つ

因習に絡み取られた暮らしの焦燥感

心の奥底に渦巻く呻きは

ふいに投網に撃たれる

雪のうえに血のあと

衝撃は冷気をはらみ

痛む羽は夜の底をひっかく

ひとを憎むと

陥穽におちた身に跳ねかえる

孤独という罠には

破れ目が待ち受けていると知るべきだ

雁だったよね

あれは

ひと冬の面影と弾けた熱

追憶の羽ばたきは何度でも生まれ変わり

闇の底がその度 怪しく明るむ

一羽の雁の背中から暮れてゆく

冬の落落

絵を描くと

和比古(兵庫)

絵を描くと

魔物が現われる

怪しい目付きで

こちらを見ている

別の人格を持っている

生きていくためには

どうすればいいのか

魔物が住んでいると

ずっと思っていたが

そこはただの無の空洞だった

これまでは誤って

存在しない無と戦ってきた

わが魂は漂っている

魔物は自分の人格の一部かも

この先何があるかわからない

誰も知らない

虚無のときが

意思に反して

寂しく過ぎていく

怒り

加納由将(大阪)

色を混ぜてどんな色になる

このままで

絵画作品に仕上がるのか

途中で絵の具が重すぎて

破れそうな気がする

持ちこたえられる布だろうか

縦横の糸が見え始めている

遠くで犬の遠吠え

真夜中の村を散歩する

冷え切った澄んだ風が

頭をすり抜けて

のどの渇きを

誘発して

記憶の矛先は

星の光にも反射している

付箋

神田さよ(兵庫)

分厚い書物が一冊

手に取るにはあまりに重い

表紙は山羊皮でできている

金色で刻字されている著者名は擦れて読めない

けいねんれっか

誰が挟んだか

付箋がたくさん

憶えておかななければならないことのひとつひとつ

留めておく大事なことはたくさんあるのだな

ピンク色の付箋が机の下に

どこからはがれたのだろう

何ページかな

厚い本から探すのに時間がかかる

読みながら寝てしまった書物

夢を見た

はさんだ付箋が

すべて無くなっている

読み返せと

深夜の森に消えた

付箋どころか

表紙はひび割れ

文字は滲んでしまっている

消える伝達

夢の跡

ひびの入った表紙をなでる

ざらついた朝

わたしは白いマスクをはさむ

響応

北原千代(滋賀)

純銀のケトルの

うつくしい湾曲の鼻梁を人差し指で撫でながら

わたくしの人生に

くちびるがそう動いたとき

彼女の網膜を縦縞の滝が烈しく走り

ふっくりした老体の腹部の滝壺めがけて

温いものが降り落ちるのを見た

幕間の休憩はとうに過ぎ

みずうみの見えるホワイエに

とりのこされた観客はふたり

分厚いホール扉の奥では

ジークフリートの呻きが舞台を揺らしている

なみなみと

毒を感じさせない琥珀の明るさで

なんということをしてくれましたかあなたは

網膜の滝のしぶきに撃たれながら

老婦人は致死の角度に傾いて

みずからを注ぎだした

カップ麺

阪井達生(大阪)

はじめて見たのはテレビ

歩行者天国 若者の群れ 歩きながらの立ち食い

ヌードルという言葉が

新鮮だった

専用の自販機からお湯が出た

プラスチックのフオークが付いていて

その場で食べれた

箸やどんぶりはもういらない

商売人の家の夕食は遅くて不規則

受験勉強の夜食

深夜 袋を破って鍋に入れる

ラーメンはひとりで食べるもの

あさま山荘を取り囲む機動隊が

麺をすすっている映像は

コマーシャルだと

いまでも 思っている

土曜の夜道

佐相憲一(東京)

音のない帰り道

土曜の夜というのに

街灯に

吐く息がエコーをかける

フー

フー

フッ

フッ

建物の奥にひっそり

こもる気配

パッケージされた家庭同士の何かも通り越し

独り者の野望も孤独も通り越して

住宅街

喜怒哀楽も時代にリハーサルされ

キャラクターもセッティング

予定調和の番組はそのまま日常だ

そんな社会乾燥機に感染しないように

こもる

ひとりひとりの人格

土曜の夜は街へ出ようとうたわれた昔

あの喧騒は何だったのか

いまは

さびしい感じの曲が聴きたい

フー

フー

フッ

フッ

こもっていい

こもって

閉じて

限界まで

内側深く

心を旅させて

夢に出てくる深い森や海原に

涙をこぼして目覚める朝へ

さびしい存在の連帯だ

フー

フー

フッ

フッ

寒い夜道に

さびしい音色が伝わって

ぽつぽつと街灯が

かすかな笑みの花となり

やがて

心の世の中が

ひっくり返るまで

晴れた日

志田 恵(大阪)

過酷な環境から

保護された少女は 予め

決められていた日数を 過ごすと

去っていった

ここにいたいと 呟いた

願いは 叶わない

取り巻く様々な しがらみが

許さない

願いは 力になる いつか

自分の意思で 自分の歩く道を

選べるほどに

ハグしてきた 細い手に似合わぬ

強さは けれど 簡単に離れる

自分から 突き放すように

迎えの車の窓から 手を振る

笑顔は 振り返らない 涙が

零れないように

人より多く 繰り返す 別れと出会いは

あなたから 何も奪いはしない

少女の乗る車が 角を曲がって 見えなくなった

晴れた日の この国の日常

予感

高丸もと子(大阪)

深呼吸する

早春の空が

溶け込んでくる

胸のあたり

背中のあたり

ぴりっとした

冷たい痛み

痛みから疼きに変わる

予感

まるで翼が生えるような

あのあたり

雲の割れ目から

新しく生まれるような

青空

もう一度

深呼吸する

わたしの空で

かすかにはばたく音がする

戦争が始まった

田中健太郎(長野)

戦争が始まって

平和が終わった

戦争がなくても完全な平和ではなかったが

戦争が始まった今

地球のどこにも平和はない

人びとが暮らしているアパートに

投げつけられる爆弾

その中ではつい先刻まで

歌を歌い

踊りを踊り

誕生日のケーキを食べていたのに

子供たちの

大人たちの

叫び

泣き声

強いられた突然の別れ

もう沢山だ

筋肉を見せびらかす

時代遅れの男に

世界を任せてはいけない

人類の限界を決めつけるな

世界はもっと良く変われる

そう強く信じて

祈る

平和の回復を

地球の新しい秩序を

色彩の肖像 ——山下良夫 テンペラ画展へ

田中俊廣(長崎)

絶えまなく

降りつむ時間を留めて

色と形を育てる

海港を望む窓より射しこむ歴年の陽光の下

いのちの鼓動を一刷毛づつ

広げ 重ねてゆく

光は陰を生み

陰は光を抱いてゐる

画布は眠りから醒め

意識をとりもどす

無伴奏チェロの遠い血の巡り

音階は女神の裸体をめぐり

バロックの曲線の波に揺れてゐるやうだ

後姿の背中から腰へのうねりの旋律が

足首から脊柱の芯を遡ってゆく

ららら りりり

れれれ るるるる

るりるり ろろろろ

弓と指は魂の暗譜へ化身する

弦が楽しむ器の響きはかなしい

下塗りの陰画に 静かにひそやかに

こころの形象が浮かび上がる

沈む銀 浮かぶ金

空と海 柿 山藤 渓谷の淵からの発色たち

春満月のおぼろな揺らぎ

卵黄のゆらぎで溶く絵具は深く鮮やか

近くの変異はラピスラズリの気高い青を生む

死と生を繰りかえす果実の肖像

静かなる物の質量のプロフィールに

地球生誕のかなたから波音が近づいてゐる

幼年の岸辺で拾った貝殻で耳をおほふ

海坂へ沈もうとする太陽

その光の帯のつぶつぶが

銀河の果てから

潮騒の歌曲の彩りを運んでくる

掬う手

谷元益男(宮崎)

ウイルスが

人間を襲いに

やってくる

はるか遠いところから

誰にも知られないように

人は 倒れて息をする

そして やがて息を引きとつていく

いままで 羽をのばし過ぎたのだ

その羽が 喰われはじめる

人は なぜ こうも

地上のものを我がもの顔で漁り散らすのか

多くの さらに多くの

人々が この地上から

ものを遠くに追いやっていく

人は ひととしてはじまる以前から

何もかも 支配しようとしてきた

無数のウイルスは

我々人間より はるかにはやく 地上に現われ

変異を繰り返し 今まで生き続けてきたのだ

そのことさえ 気付こうとせず

何かに対して恐れ くやみ なげき

苦しみつづけている

もはや 苦しみは ない

まもなく 地の霊が

掬いの 掌をさしのべ

それを受け取る人々で

地上は ことごとく

溢れかえるのだ

すれちがう

中井ひさ子(東京)

夕暮れた妙正寺池はよどんでいる

垂れさがった空が

肩をさわる

手ではらいのけ

首を振り

はや足で池の周りを歩く

神妙な顔をした

河童とすれ違った

思わず見とれると

照れくさそうに横を向いた

濡れた土の匂いがした

振り返ると

飛びあがるように歩いている

湿ったからだの中の

うずくまっている思いを

放り出そうとしているのか

思いは深みにはまったらあかん

わたしの肩は重い

垂れさがった空が

しっかりのっている

平行線を引く

奈木 丈(奈良)

三角定規を2つ持って

こんなふうにして線を引きます

これが平行線です

先生の声がしている

遠くまで進んだとしても

1本の線になってしまうことはありません

ずっと同じ間隔のままで

どこまで進んでも交わらない線です

それはそれで素敵だと思うが

やはり進んでいくなかで

近づきたいときもあれば

離れてしまいたいときもある

交わりたくなるときもあるだろう

先生には気づかれないようにして

いつか遠いところで近づいたら

その時には交わろうね

そんな内緒の約束をしていることが

きっとあるだろう

ぼくのお父さんとお母さんが

歩いている姿を想像してしまう

どこかで思い切って近づいていく

そしてはずかしそうに手を繋いだりしてしまう

だからぼくが生まれたようだ

鉛筆の芯をできるだけ細く削って

先端が折れないように

慎重にゆっくりと線を引く

どこまでも同じ方向にむかっている

近づくことはない

離れることもない

それは不自然なのに美しい

あなたとわたしがいる

鉛筆を持っていると

先生の声が聞こえてくる

今でも教えているのだろう

どこまでも進んでいく

不思議な線のことを

壁

苗村吉昭(滋賀)

わたしの顔のすれすれに

白い壁がある

右をみても左をみても

壁は続いていて

わたしは逃げられない

わたしは鬱陶しい壁と共に生きるしかないと諦めた

すると声が聞こえた

後ろにさがれと

もっと後ろにさがれと

すると壁の姿がすこしわかったような気がした

するとまた声がした

向きを変えろと

私が回れ右をすると

目の前に壁はなかった

するとまた声がした

そこから遠くまで飛べと

私は飛んだ

どんどん飛んだ

するとまた声がした

振り返れと

わたしは振り返った

黒い空間の中に白い点があった

それがわたしの壁であった。

月満ちて

速水 晃(兵庫)

雲一つない中天にあり

稲刈りのおわった田んぼ照らし

家々の団欒を浮かびあがらせます

越してきた此の地

初めて目にしたひろがりのある世界です

まだ温かな 姉の最期を確認してきました

山並みのはるか向こうは干潮の刻

沖では魚が跳ねるでしょう

粒子きらめいて昇っていきます

人生に悔いはなかったという人からの

贈りものです

詩のダム

船曳秀隆(大阪)

ビーバーの僕は

小運河でダムを

せっせせっせと造っている

原稿用紙を積み上げて

三日から多くても一カ月以内

詩情を寝かせる

詩情を溜めれば溜める程

次書く詩は

心の深くこもった素敵な出来栄えになる

(余りに溜め過ぎて

寝かせ過ぎると

書くことさえ忘れて

離れた詩情は溜まらなくなるが)

日々の生活の中で

他の仕事や勉強に力を注いでいる時すらも

何時も詩について

考えていると

ダムの水は

知らぬ間に段々と溜まっていく

時が熟した頃

タイミングを見計らって

詩集を出版し、発表した途端

さあ 今こそダムは決壊し

ダムから小運河へと

水は一挙に流れ下りていく

充実感と期待と空しさと野望を胸に

ダムが崩れ去った後

すぐさま

再びビーバーがダムを

造り始めるまで

小運河には永年積んだ僕の詩が

人々の目から

すり抜け

ただ流れつづけていくけれど

橋をめぐる風光

松川穂波(大阪)

手すりには鳥の白い糞がこびりついている

乗り越えて身を投げるには

うってつけの高さだ

重力は純な軌跡を描くだろう

川の核心をあやまたず射るだろう

水音は銃声より穏やかだろうか

川の水位はわずかに振れるだろうか

手すりに耳をおしあて

街の混沌が淡くとどろくのを聞く

借財の重さ 恋とその罪 今日の気圧 あるいは虚無

橋の下には揺れる入れ墨にも似た水の上のこの街

どこやらを救急車が走り回り

正面の連山がさむざむと肩を寄せ合うとき

ぴーぽーぴーぽーぴー

鳥はとつぜん翼を震わせ

手すりをはげしく蹴って

空へ 身を投げる

人であれ鳥であれ

追いつめられたとは限らない

白い糞ほどの虚無が

背中を押すこともあるだろう

鳥の視界からすれば

銀の薄片にしかすぎないこの冬の橋

凍りつく手すりに触れながら渡る

かつてここから身を投げたひとのこと

わたしではない誰かのことなど

より深く忘れるために

新生

松村信人(大阪)

ネット系のことは弱い

電話回線の接続間違いから

思わぬパソコントラブルを引き起こしてしまい

営業担当の若い女性がやって来た

丁寧に説明をしてくれるのだが、厄介なパソコン

スマホを取り出し本社とのやり取りに手間取っている

そういえば

テキストを睨む真剣なまなざし

髪の毛はボサボサ、寝不足で顔色も悪い

そんな横顔が私には好ましく感じられ

遠くから眺めていた 朝の教室

――大丈夫?

パソコン台の下に潜り込み複雑な配線を手さぐりでかき分けている

いつだったか、とある大学の学園祭

数人のグループと連れ立って歩いていた

闘争を呼びかける立て看板が並びアジビラが舞っていた

少し離れた所に女子だけのグループ

あっ、思わず口がパクパク、足を止め一瞬見つめ合った

彼女は薄く化粧を引き、髪も整えている

私は今風の長髪にジーンズで決めていた

――できましたよ

パソコン台の下から

輝くような満面の笑みを浮かべた顔が現れた

笑う雲

森下和真(京都)

おおきな時間が飛び去っていく

窓から見える空は青く静かだ

私は閉じた部屋にひとり座って

訪れる風を眺めている

上空にある巨大な歯車の隙間から

陽が差してそして

また影を落として

抗いようのないリズムを刻んでいる

また夜がくる くる

また冬がくる くる

また朝がくる くる

また夏がくる くる

生まれたばかりの私は

年老いた日の夢を見る

いまだ生きようとする

肉体の夢を見る

はるか上空では

大きな雲が形をつぎつぎに変えて笑っている

何がそんなにおもしろいのか分からないままに

0才の私もつられて笑っている

ハハハハハハ

「いま笑ったよ」

「笑ったね」

無償の愛の響きに守られて

大きな魂が笑っている

突風が木々を揺らし

おかしな形をした雲が

またひとつ飛び去っていく日に

きのう

山田兼士(大阪)

Why she had to go

I don’t know, she wouldn’t say

I said something wrong

Now I long for yesterday (Paul McCartney)

なぜ彼女はいってしまったのか

ぜんぜん分からない 今も なぜなのか

いっしょう懸命に 考えている

てんでばらばら 思いはみだれている

しんだ後にも残る 気配があるとは

まったく思わなかった 死ぬまでは

ただ見えないだけなのかもしれない

のはらのとおく あの岸にいるのかもしれない

かおをふせ 目を閉じ 耳を塞ぎ 両手

を上げて 振り向いて

しらない舟に乗るように

らっぱが促す 霧笛のように

なぜ いつ 彼女はいなくなったのだろう

いえすたでい ほんの きのう

始まり

渡辺めぐみ(東京)

闇に茹でられ

秩序が凍る

入り日か日の出かわからない

光の端を嗅ぎつけて

みなしごの子犬が

鎖を引きずり

目を開ける

カン カン カン

棺桶に釘を打つように

啼き声がこだまする

無風の葉たちは

幹に止まったままだ

やはり朝が呼ばれてきた

星が雲に吸われて去ってゆく

名残惜しいね

カン カン カン

何を思うのか

子犬は啼く

別れのように一日が始まる

季節だけが少しずつ

春に向かって動いてゆく

カン カン カン

カン カン カン

あれがあたしの故郷だ

もう長いこと

夢の中

泥に漬かった

夢の中

編集後記

◎今回『Σ詩ぐ魔』を創刊するにあたって、その経緯は松村信人氏、阪井達生氏が小生と同じ牛年生まれであったことが始まりである。昨秋、急に思い立って誰もが投稿できる詩誌を発刊しないかと二人に相談したところ、快諾をいただいた。それから順調に話が進み、今日に至った次第である。三人が「グループ牛」という名で編集にあたり、投稿をまとめることにした。オープンアクセス電子ジャーナルなので、特に若い人の投稿を期待し、本詩誌が詩の世界で一翼を担うことができれば、望外の喜びである。詩誌のタイトル名と表紙絵は小生の案が基になっている。最後に、創刊号で執筆を依頼した詩人の方々に御礼を申し上げるとともに、Note掲載にサポートしていただいた山田聖士氏に感謝します。(和比古)

◎最近、余生という言葉に抵抗がなくなった。以前はそう考えることが敗北だと思っていた。まだ人生は終わってはいないことの発見。時間に身を任せることの新鮮さ、自由さ。私は以前、詩作は自分の「立ち位置」を探すことですと書いた。これも精一杯の強がりと思えてきた。いまさら、それが理解されてどうなるのか。「ここに居ますよ」というサインだけで十分だと今は思う。(阪井達生)

投稿規定

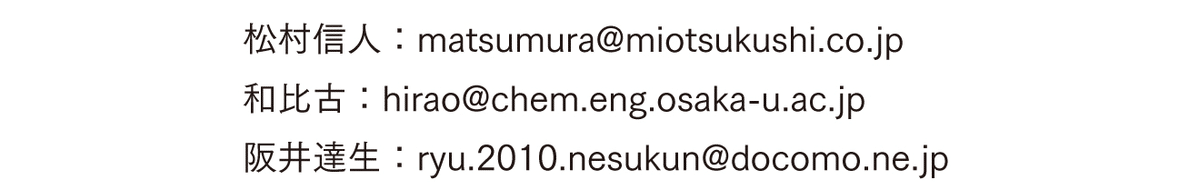

未発表の詩。投稿料は無料。自由に投稿していただいて結構です。掲載するか否かは編集部にご一任下さい。校正はありません。行数、字数は自由。横書き、できればWordファイルで、下記の編集委員のいずれかにメールでお送り下さい。メール文で詩を送っていただいても結構です。季刊で、発行は3、6、9、12月の各月10日の予定。各号の締め切りは2、5、8、11月のそれぞれ月末です。質問があれば、メールでお尋ね下さい。

関連リンク

(随時募集中)

和比古 https://note.com/note8557/n/nb90c621353ab

Σ詩ぐ魔 創刊号

――――――――――――――――――――――――

発 行 2022年3月10日

編 集 グループ牛(和比古、阪井達生、松村信人)

協 力 山響堂pro.

表紙画 和比古

発行所 澪標 http://www.miotsukushi.co.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?