南の島の魔神②

4.「だめだよコージ、無策で行っちゃいけない」

ドクター・マルドゥクは水の精霊を専門とする魔道士で、バビロン大学の精霊学教室で長いあいだ活躍した大学者である。セルティ先生を始め現在第一線で活躍している魔法使いを数多く育てたことでも知られていた。

水の精霊を得意としていたことでマルドゥクはいくつもの水の同盟精霊をもっていたが、その中でももっとも強大な精霊は深海に住むダイオウイカの精霊だった。大きさ数十メートルにも及ぶ巨大なその姿とパワーは精霊というより既に半神といってもいい。ドクター・マルドゥク以外には誰も扱いきれないほどの強力な力をもっていた。

ドクター・マルドゥクがバビロン大学を退官後、このザイオス島に移り住んだのはもっとも頼みになる精霊であり彼の親友でもあったこのダイオウイカの魔神がすごしやすい場所を選んだのである。老マルドゥクの死後、ダイオウイカの精霊は島のそばの深海に住み、のんびりとマグロやオキアミを食べて暮らしている … はずだった。

その「ダイオウイカの精霊」を呼び出した奴がいるのである。今の地震は巨大な水の精霊が活動した反動で発生したものだったのである。

「状況は判ったわね。みぎてくん。」

強力な召喚呪文の痕跡を追いかけて夜の海岸を走るセルティ先生は傍らのみぎてに言った。昼間海水浴にもろくも挫折してパワーがあまりぎみのみぎてである。相手が巨大なダイオウイカの精霊だろうがへっちゃらしい。

「おっけーっ、ダイオウイカか~、久々に腕がなるぜっ」

「さすがは魔神というべきね。頼りにしてるわよ。」

苦笑しながらセルティ先生はみぎてを激励した。内心は右手大魔神が「ダイオウイカとはどのようなものか」果たして理解しているのかという点でかなり不安を感じてはいるのだが、こういう場面では激励しないわけにはいかない。

実際のところ彼女こそが自分の師匠であるドクター・マルドゥクの巨大精霊の実力を一番良く知っているものといってもよい。隣の元気な魔神がいかに喧嘩に強いといってもあの巨大な怪獣を相手に互角に闘えるとは思えない。そう考えると作戦は当然決まってくる。

「とにかくダイオウイカを呼び出した術者がだれか探すのよ。早く見つけないと大変なことになるわ!」

「えっ、うーん、俺さま人探しとか細かいこと苦手なんだけどな~。ダイオウイカと喧嘩しちゃだめか?」

「それは最後の手段よ。とにかく術者をやっつけるほうが効率的だわ!」

というわけで、二人は魔法の波動がやってくる海岸 … 海水浴場の海の家のそばにたどりついたわけだった。

夜の海というのは昼間とはうってかわって真っ暗だった。夜空の月や星の明かりと波間に光る月の照り返し、そして岸辺に点在している民家の明かりしかないのである。これがデートとかそういうシーンだとしたらロマンチックで、暗いことを幸いについついキッスなど出来そうで、つまりは煩悩をあおるような情景なのであるが、事態はそういうものではない。いや、さっきの地震が「ダイオウイカの精霊」のせいだと気がつかない普通の人々には(津波の危険を除けば)いまだって十分すぎるロマンチックな光景なのである。あえてロマンチックでないとすれば、みぎての燃える炎の髪や身体から発する光が暑苦しいことくらいだった。

「みぎてくん … あそこ何かしら?」

砂浜に入ったセルティ先生は向こうを指さした。目を凝らしてみると向こうのほう … 海の家のすぐきわには人かげと、それからなんだか花火のようなちらちらとした赤や緑の光が明滅しているのが判る。

「花火かしら?地震あった直後なのに … 」

「はなびって?花火ってあの花火か?あ、そっか、遊んでんのかなぁ」

二人はこっそり(といっても光っているみぎてがいるからどうやっても無理なのだが)花火らしき光の方へと近づいていった。すると …

突然その人陰が振り向いて聞き覚えのある声でしゃべったのである。

「せ、セルティ!それにあのぼけ魔神!」

「あなたは?!」

「あっ!てめえっ!あの時のっ!!」

花火のような赤い光に照らされて姿を見せたのはドクター・アイルシュタイン … 前にみぎての「魔神の血」の秘密をねらって騒ぎをひき起こしたあの「マッドサイエンティスト」その人だったのである。

* * *

覚えている方も多いだろうがこのドクター・アイルシュタインという人物、コージ達と同じバビロン大学の教授である。数ヶ月前にみぎてが人間界に現れて、コージといっしょに大学に通うようになってから何度かトラブルを起こしていた。みぎてを「フェニックスの精霊」と一早く見破ったのはいいが、フェニックスの「不死の血」を研究しようと誘拐して一騒動を巻き起こしたのは記憶に新しい。結局その時にはセルティ先生と、そして何よりコージの大活躍で事無きを得たのであるが、それからも未だにいろいろちょっかいをかけてくる厄介なじじいだった。典型的なマッドサイエンティストである。

困ったことにこのじじい、魔法は(教授ということで)セルティ先生に負けず劣らず強力である。前回も大魔神であるみぎてを結界に閉じこめたほどであるから、気を抜いて相手をすれば二人まとめてやられてしまう可能性もあるほどだった。それに今回はもう一人、白衣を来た助手がいる。

「アイルシュタイン教授!ドクター・マルドゥクの巨大精霊を呼び出したのはあなたね?」

セルティ先生はかなりエキサイトぎみに老学者につめよった。もともと「冷静な美人先生系」なセルティだが、今回はちょっとわけが違う。なにせドクター・マルドゥクは彼女の恩師なのである。その恩師の巨大精霊をかってに扱おうというだけでも腹立たしいのに、地震まで起こってしまっては放っておくわけにはいかない。

教授はまるで苦いものでも口に含んだような表情になって言い返した。

「うるさいわい!せっかくの巨大精霊じゃ、使ってやらねばもったいないというものじゃろうて!」

「これ以上呼び起こせばもっとひどい地震が起きかねないのよ!冗談じゃないわ!」

ちょっとヒステリックに叫ぶセルティ先生は明らかにいつもと比べて冷静さを欠いているようだった。みぎてはセルティ先生のこんなに怒った姿を見たことが無い。あまりのけんまくに魔神ながらも「ちょっと恐い」と思ってしまう。

しかし当のアイルシュタイン教授はそうは感じていないようだった。いや、マッドサイエンティストはこういうことに極めて鈍感なのだろう。良く判らない自信に裏打ちされた笑みを浮かべてこう言ったのである。

「問答無用じゃ!邪魔させはせん!シュリ、やつらの足留めは任せたぞ!」

そういうやいなや、教授は空中にあやしげな魔法の紋様を描き、再びダイオウイカを呼び出す呪文を唱え始めたのである。

* * *

「コージっ、起きなさいって!飲んだくれている場合じゃないですよ!」

「コージさんっ!コージさんったら!」

みぎてとセルティ先生が飛び出した後、セリーヌと幹事のディレルはコージやロスマルク先生を叩き起こすのに必死になっていた。さっきの地震のときとは違い、今では魔法使いとしては駆け出しのディレルにも海岸に沸き起こる強烈な魔法のエネルギーが感じられる。おそらくセルティ先生やみぎてとさっきの地震の犯人(実はアイルシュタイン教授)の魔法戦が始まったのだろう。助教授のロスマルク先生はもちろん重要な戦力だが、魔法の腕で言えばディレルとさして変わらないコージだが、一番みぎてが頼りにしている相棒というのはディレルから見ても良く判る。

と、その時 … 再び地震が起こった。

「きゃぁっ!」

「大丈夫ですっ、さっきと同じくらいですよ」

確かに揺れはさっきと同じくらいなのだが、原因が判っている分危機感も違う。地震が起きているということはみぎて達が苦戦しているということなのである。

ディレルはあせって … 傍にあったウーロン茶のペットボトルを手につかんだ。そして思い切ってそれをコージの顔にぶちまけたのである。

「コージっ!起きてくださいって!みぎてくんがピンチなんですよっ!」

「 … 今起きた。」

さすがにコージも地震とウーロン茶攻撃をうけては寝ていられなかったようである。寝ぼけ眼をこすりながら、しかし「みぎてがピンチ」という一言を聞いて慌てておきあがった。

「ディレル、なにがあったんだよ。みぎてとセルティ先生は?」

ディレルは手身近に状況の説明をする。「ダイオウイカの巨大精霊」ときいてコージはさすがに血相を変えた。

「ダイオウイカって、あのイカだろ?!みぎてが勝てるわけ無いじゃないか!あいつ『泳げない』んだぞ!」

「あっ … まずい!!」

コージは蒼ざめるディレル達を横に、彼の鞄を取り出し中を探った。そこにはあの大切なタローがある。みぎてとコージを魔法的に結び付ける秘密 … 祖母からもらった魔法のタローだった。手にしたからとって特にコージが強くなるとか、みぎてがパワーアップするとかそういうことはまったく無いのだが、それでも最後の切り札という気になる。

コージはそのままタローをポケットの中に放りこむと民宿の玄関に走った。

「コージ、どうするつもりですか!?」

「このままほっとけるか!俺のみぎてだぞ!」

「だめだよコージ、無策で行っちゃいけないって。気持ちは判るけど少し何か作戦を考えないと。」

コージはディレルを押しのけて先を急ごうとした。理屈じゃないのである。恐いとかそういうことはまったく思わない。みぎてはコージの同居人で、誰よりも大事な兄弟なのである。

ディレルはコージの前に立ちふさがって彼を止めようとした。冷静な判断である。魔道士の駆け出しであるコージやディレルがいくら行ったところで、セルティ先生や大魔神であるみぎてがかなわないかもしれないダイオウイカの精霊をどうにか出来るわけはない。もし「ただ行くだけ」なら自殺しに行くようなものである。ディレルは魔道士らしくそう言いたいのである。その決然とした態度にコージは一瞬ひるんだ。魔道士ならば勝利の可能性を最大にする方法を少しでも考えるべきだ … コージの中でかつて学んだ魔法の全てがそう教えていたのである。

その時コージ達の所にセリーヌが走ってきた。手には小さな何かを光るものを握り締めている。彼女はコージの前にくるとそれを手渡す。銀色に光る幅広の平たい指輪で、陰刻で古い精霊語の魔法文字が彫りこまれ、黒く浮かびあがっていた。

「セリーヌさん、これは?」

「父が使っていた魔法の指輪です。私は良く知らないのですが、何かの足しになるかもしれません。」

コージとディレルはもう一度指輪をじっくりと見た。魔法文字は間違い無く古代精霊語の、海に関する祈りの言葉である。大魔道士ドクター・マルドゥクの指輪にふさわしく強力な霊力が感じられた。そう、まるで深いわたつみの奥底の神秘的な力が指輪から湧き出してくるかのような、そんな不思議な指輪だったのである。

「コージ、この指輪間違い無くダイオウイカの精霊と関係あるよ!」

「そうだな、賭けてみるか!ディレルは彼女を頼む!」

「コージ、気をつけてっ!」

「頑張ってください!コージさん!」

コージはうなずくと指輪を握り締め、海岸へ … みぎて達が待っている砂浜へとかけていったのである。

5.「へぼ魔神!今度こそ貴様の最後じゃ!」

「こんばんわ、シュリ・ヤーセンです。お元気でしょうか。」

アイルシュタイン教授の助手らしき青年はみぎてとセルティ先生の前に立ちふさがると、丁寧に挨拶した。アイルシュタイン教授とはことなって随分きれいな、きちんとアイロンまでかかった白衣を着こんだこの青年のことはセルティ先生はもちろんみぎても知っている。何せあの「変わりもののアイルシュタイン教授」をこよなく尊敬しているのだから、それだけで充分「変わりものの助手」だった。

「お元気どころじゃないわ!そこをおどきなさい!」

「そうですか、それは良かったです。人間、元気が一番ですからね。」

まったく表情を変えずに淡々と言うシュリはやはりどこかネジが飛んでいる。激怒している強力な魔道士と大魔神が今にも襲ってこようとしているのである。戦闘の構えをするとか、相手を威嚇するとかそれくらいはするのが当たり前だろう。それをアナウンサーのように冷静に、いや他人ごとのように挨拶するのであるから、やっぱり調子が外れている。

「せんせ、こいつすっげー変だな。殴っていいか?」

みぎては首をなんども傾げながらそういった。単純で直情的なみぎてはこういうやつが苦手である。いや、みぎてだけでなく誰でも … こういう何を考えているのかよくわからないやつを相手にしたくはないものだろう。

「当然よっ!こんなの相手にしてられないわ!」

「よしきたっ!」

セルティ先生の返事を待ちかねていたようにみぎては助手シュリのほうへとダッシュしようとした。ところが …

同時に二人の足元で火花がいくつも勢い良くはぜたのである。

「キャッ!」

「わっ、なんだこいつっ!」

驚いた二人は足元を見た。シュリと二人のあいだには十数個の青白い火花がばちばちとはぜて行く手をはばんでいる。それはあたかもネズミ花火のようにくるくると円を描いて踊り狂っていた。

意表を付かれた二人は一瞬ひるんだ。すると … シュリはまるで解説者のように彼らにこんなことを言った。

「夏ということで今回は花火特集で迫ってみました。まずは『ネズミ花火』、いかがでしょうか?」

そう、彼らの目の前で輝く火花はこのシュリの魔法が産み出したトラップだったのである。

「こんな変わった魔法見たこと無いわ!さすがは変人アイルシュタイン教授の愛弟子ね … 」

呆れたようにつぶやくセルティ先生にシュリは丁寧にお辞儀をする。そして相変わらず冷静に次の呪文の紹介をしたのだった。

「それでははりきって次の呪文に参りましょう。『超大型ヘビ花火』!!」

同時に彼らの目の前に小さな火が燃え出した。そしてその火から黒い、炭のようなものがうねうねと伸び始め、みるみるうちに巨大なヘビの姿へと変わっていったのである。

* * *

外見は奇妙奇天烈だが、シュリの呪文は実際やっかいである。「巨大ヘビ花火」のヘビはちゃんと動いてみぎてたちを邪魔するし(炭なのですぐこわれてしまうが、数は多い)、ネズミ花火は弾ければ痛い上にやけどはまちがいない。それから「特大線香花火」はボタボタと溶けた火の玉が、それも火花を出しながら落ちてくるのである。炎の魔神のみぎてならともかく、生身の人間のセルティ先生には結構危ない。

これらの呪文が矢継ぎ早に、それも同時に多数、二人を襲いつづけたのである。それぞれは簡単そうな呪文なのだが、数でこられると対処に困る。セルティ先生だってもっと強力な呪文を使うことはできるのだが、この変な魔法のオンパレードから身をかわすのに精一杯で反撃に転じることができなかったのである。

「ちょっと!これなにっ!とんでもないわっ!なんとかしてよっ!」

足元を駆けまわる大量の「ネズミ花火」に仰天しながらセルティ先生は叫んだ。そう言われてもみぎてだって困る。火花は恐くないのだが立ちふさがる「ヘビ花火」はそうも言っていられない。なにせとりあえずぶつかってくるからである。

「そ、そういわれても、ちょっとこいつっ!うっとおしいなーっ!!」

みぎては一匹のヘビ花火をパンチで砕き(軽い炭で出来ているから、パンチだけで砕けてしまう)、セルティ先生のほうへと駆けよった。そして地面ではぜるネズミ花火をばたばた踏みつけて消しにかかる。

ところが … そのときだった。

「はい残念ながらはずれです、お二人とも。」

「あっ!まずいぜっ!」

「なにあれっ?!」

見るといつのまにかシュリは肩に大きな、長さ1.5メートルほどの筒を抱えていた。黒っぽい筒は金属製らしく、なにか細い紐のようなものがついている。シュリは筒の先をこちらに向けて、セルティ先生のほうを狙っていた。間違い無く強力な「打ちあげ花火型攻撃呪文」だった。シュリは二人が集まるのを待っていたのである。

「本日のメインイベント!最新型決戦兵器『ナイアガラ三号』です!それではみなさん、さようなら」

驚く二人が身を伏せる間もあらばこそ、シュリはそのまま打ちあげ花火「ナイアガラ三号」に火をつけた。ところが …

ところが打ち上げ花火は二人のほうへ飛んではこなかった。それどころか代わりにシュリの手元で明るい炎が燃えあがったかとおもうと、同時に筒から赤や青の見事な火の粉が巻き散らされ … 爆発したのである。

「えっ? … 」

「あらっ … 」

花火は何度も華麗な火の粉を撒き散らし、そして消えた。その後には花火の自爆に巻き込まれて哀れダウンしてしまったシュリが転がっている。きれいに洗濯されていた白衣はすすで真っ黒になっていた。

呆然として花火の爆発を見つめた二人には、とっさに何が起きたのかまったく理解できなかった。呪文が失敗したのか、それともこれが「完璧な作戦」なのかちょっと判らない程唐突な結末だったからである。いや … それくらいシュリの攻撃は理解不能だったといってもいい。とにかく二人は事態をすっかり忘れて呆れた様にその場に立ち尽くしてしまった。

そのとき彼らの後ろから二人を呼ぶ声が走ってきた。

「みぎてーっ!大丈夫か!」

「コージっ!」

間違い無かった。駆けつけてきたコージがシュリの手元に火炎呪文を投げつけて、あの巨大花火を暴発させてくれたのである。

「コージ君、助かったわ!」

「さすがはコージだぜっ!」

みぎてとセルティ先生はコージの手を取って喜んだ。実際あの巨大花火が直撃していたら炎の魔神みぎてはともかく、セルティ先生は無傷というわけにはいかなかっただろう。いや、ただの炎ではないのだから(青やら緑やらの炎である)みぎてですらひどい目にあっていたのかもしれない。それを考えるとコージの登場は本当にナイスタイミングだったのである。

しかし三人はここで浮かれているわけにはいかなかった。ようやく「変な助手」を撃破したものの、肝心のアイルシュタイン教授はまったく無傷だったからである。コージ達は海の家を突破して浜辺へ、教授が待ちうける波打ち際へ向かって走りはじめたのだった。

* * *

月明かりを浴びてロマンチックな海岸だったが、怪しすぎる白衣の教授の姿はその中でひときわ異彩を放っていた。教授は波打ち際でひざまで水につかりながら怪しげな呪文を唱えていたが、助手が自爆したのを見るとコージ達のほうを振り向いてヒステリックに叫んだ。

「へぼ魔神!今度こそ貴様の最後じゃ!」

「うるせぇっ!てめえこそいいかげんにしねぇと病院送りにするぜっ!」

「何をいまさら」というコージの内心の声は無視するとする。実は前回(みぎての血を巡って騒ぎになったとき)、このバカ教授は自爆して病院送りになっているのである。いまさらみぎてが病院送りにしたところでこれは初めてではない。いや、今はそういう細かいことをうんぬんしている場合ではない。なぜなら教授が「みぎての最後」とか言い出すという事は、つまり最悪の事態を意味していたからである。

蒼ざめるセルティ先生を横に、アイルシュタイン教授は突然 … 海のほうへ叫んだ。

「きたれっ!ダイオウイカの魔神よ … その偉大な姿をみせるのじゃ!」

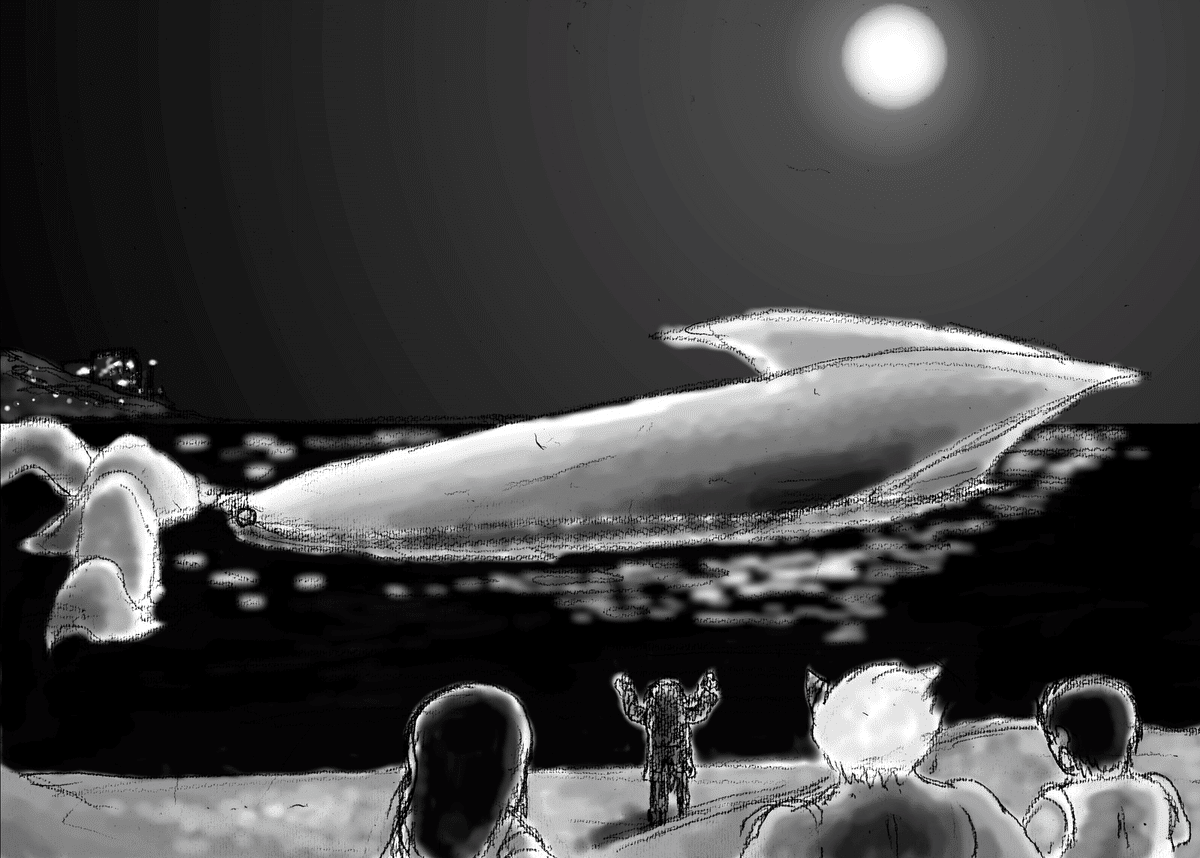

そのとき再び地面が激しく揺れ動いた。同時に海の向こうで恐ろしいほどの精霊力が沸き起こる。それはまさしく深海の、人間を決して寄せ付けない深い海の底からやってきた神秘的な力だった。

海は突然盛り上がり、そこに小山が現れた。月明かりを浴びて真珠色に輝くその生物はまさしく巨大なイカだった。神のごとき力を持つ巨大精霊 … ドクター・マルドゥクの「ダイオウイカ」が彼等の目の前に姿をあらわしたのである。

6.「まるで夜光虫か何かみたい … 」

セルティ先生もコージもこの巨大な怪獣の姿を、まるで魂が抜けてしまったかのように呆然として見つめていた。全長はおそらく50mはあろうか、頭部だけでも20mくらいはあるように見える。滑らかで透明がかった皮膚が青みを帯びた銀色に輝き、それがうねうねと動いている。

セルティ先生がいかに力のある魔道士だとしても、ここまで巨大な生物に有効な呪文を知っているわけはない。神々しいばかりの霊力といい、圧倒的な迫力といい、目の前のこの「イカ」は「精霊神」そのものだった。

「ひゃっひゃっひゃっ!もはや貴様らには勝ち目はないっ!」

アイルシュタイン教授の勝ち誇った笑いが二人の耳にこだまする。もはやこの大怪獣が現れた以上どうすることもできない … そう二人が信じかけたときだった。

「へへっ!なに言ってやがるっ!しょせんでっかいイカじゃねぇか!俺さまが美味しく食ってやるぜっ!」

威勢のいい若い声にコージとセルティ先生は我に帰った。みぎてである。みぎてはいつのまにか精霊力を隠すバンダナをはずし、本来の姿 … 輝く炎の翼をもつ大魔神に戻っていた。隣にいるコージが熱さを感じるほど、その美しい炎の翼は勢い良く燃えていた。

「みぎてくんっ?どうするつもり?」

「どうするもこうするも、俺さまの出番じゃねぇか!燃えてきたぜっ!」

驚くセルティ先生に魔神は不敵に笑いかける。いつもの単細胞で不器用なみぎてとは違う、すさまじい炎と破壊の力を秘めた真の大魔神の野生的な微笑み … それはかつてコージが危機に陥ったときに一度だけ見せた、右手大魔神フレイムベラリオスの怒りと勇気の相だった。そしてその野生的な笑顔を見ているうちに、二人の心の中で絶望感は消えていった。

「よし、みぎてっ!やってみようぜっ!」

「そうね、びっくりしている場合じゃないわ!」

「へへっ、その意気その意気!」

三人は決意を固めると「ダイオウイカ」とアイルシュタイン教授に向かって身構えたのである。

* * *

不敵なみぎてとコージ達の動きを見て、アイルシュタイン教授は怒りのあまり声が出なくなった。まさかこの巨大な精霊神を従えた彼に挑もうとするなどとは考えてもいなかったからである。いや、このどこか壊れた博士の夢想の中では、憎たらしい炎の魔神をやっつけて、生意気なセルティが土下座して謝れば勘弁してやってもいいと考えていた(ダイオウイカの精霊を手に入れれば、いまさらちっぽけな炎の魔神など用はない)のだから、みぎて達のこの行動は理解不能を通り越して「あまりの愚かな行動を見て腹が立つ」状態だった。

「おまえら、わしをなめておるな!」

ヒステリックに叫ぶアイルシュタイン教授の額からは湯気が出そうである。夜でなければ真っ赤になったじじいの顔はそれなりに迫力があっただろうが、あいにく今は夜である。

「よかろうっ!そんなにダイオウイカの力を見たいというなら見せてやるわい!」

そう叫ぶと教授は精霊語で何かを叫んだ。それは明らかにダイオウイカに攻撃を、真の力を発揮するように命じる魔法の言葉だった。

ところが …

ダイオウイカは教授の言葉に応じてゆっくりと触手をうごかしはじめた … まではよかったのだが、どういうわけかその触手はアイルシュタイン教授のほうへと伸びていったのである。そして、突然まるでビー玉を弾くように教授の身体をつついたのだった。

「あぶねぇっ!じじいっ!」

「うぎゃぁっ!なぜぇ~っ」

イカにしてみれば軽くなでたつもりでもサイズが問題だった。哀れ教授はその衝撃に耐えられず脳浸透を起こしてしまったのである。

とっさにみぎてが飛び出して気絶したアイルシュタイン教授をかばったからよかったものの、そのままつつかれていれば人間の小さな身体などミンチボールになってしまっただろう。大魔神であるみぎてだからこそ教授をかばってきわどくイカの攻撃を止めることが出来たのである。

「みぎてっ!」

「へへっ!俺さま大丈夫っ!」

そういうとみぎてはいきなり口から激しい炎を吹いた。教授を狙っていたイカの足がちりちりと焦げ、その熱でびっくりしたイカは触手を引っ込めた。その隙にみぎては気絶した教授を抱えてコージのところに戻ってきた。

「この馬鹿せんせ頼む!こいつぁちょっと手強いぜっ!」

「みぎてっ!」

ダイオウイカはやけどに怒ったのか、今度はみぎて達のほうに足を伸ばしてきた。それをきわどくかわしながらみぎてはコージに牙を見せてにやっと笑う。そしてこの恐いもの知らずの若き魔神は大怪獣の前に立ちふさがったのである。

* * *

「まずいっ!このままじゃみぎての奴、やられる!」

巨大な怪獣を相手にみぎては驚威的ながんばりを見せていた。襲ってくるイカの足をかわしつつ、時々キックしたり火を吐いたりして互角の勝負をしていたのである。普通の人間なら足場の悪い砂浜で、こんな大怪獣相手では(いかに剣の達人などでも)疲れが先にきてやられてしまうのだろうが、さすが魔神である。疲れる様子もなくこの巨大なイカを相手に格闘戦を続けていた。

もっともこの戦術ではどうやってもダイオウイカを倒すことが出来ないのは明らかだった。なにせみぎての攻撃は相手の胴体へ絶対に届かないのである。そう、理由は簡単で … みぎてはダイオウイカの胴体のある海の中に入ることができないからだった。そう、「みぎては泳げない」のである。

「こんなことならみぎてくんに水泳の特訓をしておくべきだったわ!」

「そんなもん無理に決まってるでしょ、先生 … 」

セルティ先生は攻撃呪文を放ちながら冗談を言う。みぎてと同じくセルティ先生の呪文もダイオウイカに有効とは言えなかった。精霊神ともなると霊的な防御力もすさまじいのである。先生の全力の攻撃呪文でも、せいぜい軽いやけどか目くらまし程度にしかならないのが現実だった。あんまり実力差がありすぎて冗談をいうしかないというわけである。

ダイオウイカのほうから見れば、小さい虫のような連中が、それでもせっせと火炎呪文やパンチやキックで10本の足を突き刺すのだからうっとおしいことこの上ないようだった。目の前の炎の魔神だけでも結構面倒なのに、人間が「二匹」も邪魔をするのである。次第にいらいらが募ってくるのが足の動きを見ていても判る。

と、ついにいらいらが限界に達したらしいイカは、ついに戦術を変えた。目の前の魔神ではなく、うるさい人間どもを先にやっつけることにしたのである。

「あっ!コージっ!よけろっ!」

「うわっ!」

突然コージに巨大なイカの足が襲いかかった。とっさにみぎては警告の叫びを上げたが、彼自身ダイオウイカから墨攻撃をうけていてとても救いにはいることはできない。

「コージっ!」

「コージくんっ!」

絶叫と悲鳴が夜の海岸に響きわたった。魔神族であるみぎてとは違い、コージは生身の人間である。巨大なダイオウイカの足の一振りを食らえばただでは済まない。みぎては怒りと絶望のあまり一瞬我を失いそうになった。

ところが …

不思議なことにダイオウイカの足はコージの目の前でぴたりと止まっていたのである。まるで透明な壁にはばまれたかのように、いや … コージの身体に触れるのを恐れているかのように、この巨大なイカの触手はコージの目の前でぴったりと止まったのである。

「コージ君?!それ何っ?」

慌てて駆けてきたセルティ先生はコージの指をみて驚いた声を上げた。そう、そこにはさっきセリーヌから借り受けた銀の指輪が輝いていたのである。月の光を浴びてその幅広の指輪は美しい、そして神秘的な光を放っていた。

「あっ、忘れてた!これセリーヌさんから借りたんだった!」

「ドクター・マルドゥクの指輪ね!」

コージ達が見ているうちに指輪の銀の光は次第に力強くなり、同時にゆっくりとダイオウイカは足をひっこめていった。幻想的な光はいつしか海岸線を充たし、真っ黒な夜の海にまで広がって行く。指輪の光をに答えるように海の中ではきらきらと小さな無数の光がきらめき始める。

「あれは … 」

「まるで夜光虫か何かみたい … すごいわ … 」

不思議な光は巨大なイカの周りに漂い、それに導かれるようにイカは沖へと遠ざかっていった。そう、ドクター・マルドゥクの「ダイオウイカ」は夜光虫に導かれ、本来の住処、静かな深い海の底へと帰って行くのである。

コージとみぎて、そしてセルティ先生は夢のような遠ざかってゆく夜光虫とダイオウイカを、まるで旅立って行く者を見送るように見つめていたのだった。

7.「あ、まずい … みぎてが切れた … 」

「コージさーん!みぎてさーん!大丈夫ですか?!」

ダイオウイカを見送っていたコージ達はセリーヌの声で我に変えた。振り向くと丘の側からセリーヌとディレルが駆けてくる。ダイオウイカに苦戦するコージ達のことを心配して駆けつけてくれたのであろう。

「先生!」

「大丈夫よ、終わったわ。」

セルティ先生はほっとした表情で一同を見渡した。よく無事に乗りきったものである。みぎての大活躍、きわどいところでのコージの救援、恐ろしいダイオウイカ、そして不思議な指輪と夜光虫の神秘的な輝き … とにかく良くみんな頑張ったものである。彼女はうれしそうにみんなを見回してうなずいた。

「俺さまちょっとあせったぜっ、コージ危なかったからさ~」

「えっ、本当なんですか?」

「こ、こらみぎてっ、もう言うなって!」

コージにしてみればあまり自分のピンチを暴露されたくない。まさかセリーヌさんに借りた指輪を忘れててダイオウイカに追いつめられたなど、当の本人の前でいうわけにはいかないではないか。

不思議そうに首を傾げ、何か言おうとするみぎてだが、コージはそれを片手で制しセリーヌのほうに向き直った。

「えっと、これ、借りていた魔法の指輪、ありがとうございました。」

「あっ、役に立ちました?」

「役に立ったどころがこれが無かったら全滅でした。助かりました。」

「そうねぇ、全滅間違いなかったわね、コージ君!」

セルティ先生は苦笑しながらコージをひやかす。赤面しながらコージはセリーヌに指輪を手渡そうとした。こうしてみるとなんだか婚約指輪みたいな気もしてくるから妙なものである。

セリーヌはちょっと頬を赤らめて指輪をうけとった。ところがそのときである …

* * *

突然の突風が砂地を駆けぬけた。いや突風というレベルではない。まるで竜巻のような猛烈な風である。海岸の砂浜は一気に舞いあがり視界が無くなる。

「うわっ!」

「なにこれっ!?」

コージ達は思わずしゃがみ、風を避けようとした。しかしあまりに激しい突風にまともに身を伏せることもできない。次々と転倒して砂浜に顔を埋めることになってしまった。舞いあがる砂ぼこりに既に服はめちゃくちゃである。

しかし突風は始まるのと同じほど唐突にぴたりととまった。そしてさらに驚いたことに、聞き覚えのあるヒステリックな高笑が再び海岸に響きわたったのである。

「ひっひっひっひっ!これがダイオウイカを操る指輪か!なるほど!」

「あっ!」

「アイルシュタイン教授!」

すこし離れた波うち際にはアイルシュタイン教授と助手のシュリが再び立っていた。博士のほうはさっきイカにやられたせいで顔の当たりに青あざができているし、シュリのほうはすすだらけの白衣である。滑稽な姿というのは相変わらずだが、ともかくいつのまにか復活して、彼らの前に姿を現したのである。そして何より驚いたことに、その手にはたった今セリーヌの手に渡したはずの銀の指輪が握られていたのである。

「あっ!いつのまにっ!」

「アイルシュタイン教授!いいかげんにしなさいよっ!」

コージもセルティ先生もあまりの教授のしつこさに呆れ帰ったようにいった。しかし教授はそんなコージ達の声は誉め言葉だったらしい。妙に得意げな笑みを浮かべて彼らに指輪をみせびらかす。

「素晴らしい輝きだ!よくやったぞシュリ!」

「ありがとうございます。どうですか皆さん、私の新開発、スーパー掃除機『エレファント君2号』は!象の精霊を利用した斬新なアイデア、環境に配慮したリサイクルボディー … 」

どうも突風は助手シュリが手にもっている大きな箱が引き起こしたらしい。セリーヌの手にあった指輪をあの箱がすさまじい吸引力で吸いとったのである。父のダイオウイカを呼び出して騒ぎを引き起こしただけでなく、セリーヌの大切な指輪までかっぱらおうというのだから … コージもセルティ先生もあまりのひどい話に言葉もでない。セリーヌはショックでその場にしゃがみこみすすり泣きを始めた。

するとその涙に弾かれたように、前に出てきたやつがいたのである。そう、みぎてだった。

「せんせ、あいつらのしていいか?」

「当然よっ!もう勘弁できないわっ!」

セルティ先生の怒りの声で、たがが外れたようにみぎてはまっすぐ教授のほうへ向かって歩き始める。燃える炎の翼が太陽のように輝き、この若き魔神の怒りをあらわしていた。

教授は怒り狂った炎の魔神が近づいてくるのを見て身の危険を感じたらしい。とっさに指輪をはめると慌てて逃げ出し始めた。それもよりによって … 海の中へと入り始めたのである。

「あっ!汚ねぇっ!変態教授!」

「うるさいわっ!泳げもせんボケ魔神相手のくせに、ワシらを『のす』じゃと?くやしかったらここまで来てみぃ!」

「さすがです、博士。さあ早速指輪をつかってダイオウイカを呼び出しましょう。」

教授と助手は腰まで海につかってげらげら笑う。そしていよいよ指輪を空にかざし、あやしげな呪文を唱え始めたのである。助手シュリは教授をかばうように掃除機を抱えて彼らのほうを狙っている。とてもとっさにどうにか出来る状態ではない。

ところがその時 … ぼそりとコージがつぶやいた。

「あ、まずい … みぎてが切れた … 」

突然みぎては何を思ったのか、蒙然と海に向かってダッシュした。すさまじい炎の力が魔神から放たれ、離れてみているコージ達のところまで熱が伝わってくるほどだった。そしてみぎてはそのまま海へと突入したのである。

なんととんでもないことにみぎての周りの海水は激しく沸騰した。真っ白な水蒸気がもうもうと湧き起こり、その中を魔神はどんどん教授のほうへと突進してゆく。そう、みぎては自分の強力な「炎の精霊力」で海水を沸かしてしまったのである。

「げぇぇぇぇっ!」

「教授、やっぱり魔神をなめてはいけませんでしたね、次回の教訓といたしましょう … 」

突っ込んできた魔神にいきなりパンチを食らって教授と助手はそのまま再びノックダウンしてしまったのは言うまでも無かった。本日2度目の気絶だが、これはかわいそうというより自業自得だからしかたがない。

みぎてはそのまま教授の指から指輪をもぎ取って、そのまま二人を抱え意気ようようと凱旋しようとした。かわいいセリーヌちゃんの指輪を奪回して相当気分がいいのだろう。しかし …

「みぎて … 痛くないのか?」

「 … 」

いつのまにかみぎての周りの沸騰はおさまってしまっている。やはりさっきのような派手な炎の力は相当激怒しているときにしか発揮できないのだろう。冷静なコージの指摘に我に帰ったみぎては一瞬ぎょっとして、青い顔になって、そのまま海岸中に響きわたるような悲鳴を上げてしまったのは言うまでもないだろう。

* * *

たった三日間だったが、コージ達はザイオス島の夏休みを思い切り満喫することができた。いきなり初日にあれだけの騒ぎがあったのに、彼らはまったく疲れた様子も見えなかったのである。まあつまりは彼らは若く、とても元気だということなのだろう。

飲んだくれて結局事件にまったく気がつかなかったロスマルク先生はびっくりするやら呆れるやら、しきりと感心していたが、結局それだけで二日目もビールを片手にセルティ先生や他のビキニの女の子を見ているばかりであった。

コージはコージで「目玉」といっしょに海の中で泳いだり、かきごおりを食ったり夏気分を満喫である。セルティ先生は二日目は日焼けに専念ということで、学生達にサンオイルを塗らせて困らせたり、近くを通る若い連中の視線を集めて喜んだり極悪の限りを尽くしていた。

さて、今回の一番の功労者のみぎてだが、こいつだけはやっぱり海辺はだめだった。昨夜のダメージ(腰から下が軽いやけど)は魔神らしく翌朝にはすっかり直っていたのだが、だからといって泳げるようになるわけではない。よほど昨日アイルシュタイン教授に「泳げんくせに」といわれたことが悔しいのか、何度か水辺に近づいてみるのだが、やはり所詮は炎の魔神、海水が平気なわけが無い。呆れるコージやディレルの前で悲鳴を上げては笑われていたのである。

そう、例のアイルシュタイン教授は昨夜のみぎてのパンチがよほど応えたのか、翌日はもう宿屋にこもりきりでまったく出てこなかった。助手のシュリのほうは相変わらずの白衣姿で海岸をうろうろして何かを調査したり、みぞれを食べたりして周囲に気味悪がられていたのだが、当人はそれなりに楽しいらしかった。

そうこうしているうちに瞬く間に帰る日がやってきた。たった二泊三日なのだから少し物足りない気がするのだが、貧乏学生にはこの辺が丁度いいのだろう。

「セリーヌちゃん、本当にこれ預かっていいの?」

民宿あらいその玄関まで見送りに出たセリーヌにセルティ先生はそう言った。彼女の手には銀色の指輪がきらきらと不思議な光を放っている。

「お願いします、セルティさん。この指輪があれだけ力があるとなると、また変なやつがやってこないとも限らないし … 」

「それはそうだけど … 」

ドクター・マルドゥクの指輪である … 確かに彼女の言う通りだった。巨大精霊を呼び出し、地震をひき起こす程の力があるこの指輪は普通の民宿をやっている彼女がもっているにはあまりにも危険である。信頼できるセルティ先生のいるバビロン大学で預かるのが一番よさそうだった。もっともアイルシュタイン教授のような変な先生もいるのだが、いくら教授といっても大学の保管品を勝手に扱うことはできない。となればやはりセルティ先生に任せるのが一番いいのである。

「判ったわ。責任もってバビロン大学で預かるわ、安心して。」

セルティ先生はそういって彼女の手を取った。セリーヌは小さくうなずくと今度はコージ達のほうを見て微笑みかけた。

「コージさん、みぎてさん、また遊びに来てくれますよね。」

「へへへっ、また必ずくるぜ、飯うまいしさ、温泉気持ちいいし。」

「泳げないのはかっこわるいけどな、みぎて~」

「う、うるせぇっ、いつか絶対 … 」

「無理無理」というようにコージの肩に乗った「メルディスの目玉」が首を振る。思わずむくれたみぎてを見てコージ達もセリーヌも声を上げて笑った。

「さあみんな、そろそろ出発するわよ!」

「じゃあな!」

「お気をつけて!また必ず来てくださいね!」

セルティ先生の掛け声で彼らは旅館あらいそを出た彼らは、行きと同じ空飛ぶじゅうたんに飛び乗った。そして …

空中に舞いあがって行くじゅうたんの上から彼らは何度も振り返り、遠く離れて行く旅館あらいそとセリーヌの姿に手を振りつづけたのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?