若き魔神のための教科書①

第一章 窓からやってきた魔神

一.「でかい…鷲か何かかな…」

コウジは浮かない顔をして天井を見つめていた。天井の壁というものは、見ているとだんだんいらいらしてくるものである。いや、人によっては天井の単調な模様のようなものを見ているだけで良く眠れるとか…そういう話もよく聞く(もしかするとそっちの方が普通かもしれない)なのだが、少なくとも今のコウジはそういう状態ではない。妙に何もやる気が出ない、しかしながらなんだか気分が滅入る…そして天井の模様を見つめているとそれが増幅するような…とにかくそんな気持ちだった。

コウジがなぜそんなに浮かない気持ちになっているのかというのは、実はたいした理由ではない。いや、間違い無く単純な、情けない理由だった。つまりその…一言で言えば冬休みが終わってしまうという、ただそれだけの話なのである。どうしようもないことなのだが、気が滅入るものは滅入る。

あまりにイベントというか、トラブルというか、いろいろあって一生忘れられないような、そんな冬休みがいよいよ今日で終わってしまう…それがこの憂鬱の唯一最大の理由だったのである。

* * *

「冬休み」という単語で想像はつくと思うが、コウジは学生である。このサクロニアでは「四大大学」の一つに挙げられる「バビロン大学」の学生だった。精霊魔法や魔法工業技術では世界的な魔法研究者を生み出しているというところである。総合大学であるイックス大や魔法学者専門の学校であるバギリアスポリス魔法大などとは違って、質実剛健な校風で知られている。特に看板学部の一つである「魔法工学部」は優秀で、きわめて「技術屋」らしい学部との評判である。

もちろんそんな校風が学生達にとって喜ばしい事かどうかは別だった。地味で「技術屋っぽい」ということは…つまりその…学生に女性が少なく、彼女が出来にくいということを意味していたからである。

学生には人間族だけでなく、エルフ族やドワーフ族、海洋種族であるトリトン族から果ては鋼鉄の精霊族である「アイアンマン族」にいたるまでさまざまなのだが、いずれもほとんどが男性だった。「魔法工学」という学問が、どうも女性に人気の無い学問だということらしい。

とにかくそう言うわけで、大抵の学生は彼女をさがすのにかなりの努力をしなければならない。男の友人はいくらでも転がっているのだが、彼女となると一気に大変である。

冬休みともなると、バビロン大の学生はスキーやらスノーボードを抱えてキロドネラ山脈のスキー場へと出かける。一生懸命着飾って…というほどでもないが、とにかくあわよくば彼女をスキー場で見つけようというよくある魂胆だった。人間族だけではない…エルフ族だろうが、ドワーフ族だろうがこれは同じことである。バビロンを含めたハートランド地方の若人は冬になるとスキー場へ遊びに行くのが流行というわけなのだ。

もちろんコウジもこの冬、何度めかのスキーに行ったのは他の若者と同じである。あまり彼女作りには興味が無いコウジだったが、純粋にスキーは好きだった。

スキー場では悪友どもやスキー場で知り合った女性やらと「はちゃめちゃに」遊んで、そして「ちょっとした事件」があって…あっという間に時間が過ぎ去った。それが彼の「冬休み全て」だったといってもいい。楽しい、一瞬の間のこと…その興奮がいまだに覚めやらぬというのに…

明日から「つまらない学校」が始まってしまう…そう、これこそがコウジにとってなんだか悪夢の始まりのような、もうどうしようもないブラックな気分になってしまう唯一にして最大の原因だったのである。

(なんだかなぁ…学校かぁ…)

明日は魔法工業概論一とサクロニア史二の講義である。なんだか出る気がうせるような授業なのだが…出席をとる先生なので出ないわけにはいかない。それに遊んでばかりだと金が無くなるので、そろそろバイトもしなければならない。それを考えるとますますコウジは疲れた気分になる。

天井を見つめているとどんどん気分が滅入ってくるので、コウジは手元のラジオをつけた。なんだか雑音のように音楽が部屋の中に広がる。コウジの部屋はワンルームにしては広い方である。この値段でこの広さなのだから、けっこういい部屋といえる。当然その分建屋は古いのだが、もうこれは仕方が無い。ちょっと窓が古いのだがご愛嬌である。

部屋には雑誌やら、お酒のビンやら、脱いだ服やらがころがっている。典型的な「男の部屋」という感じである。普段はもうちょっとは整理しているのだが、スキーから帰ってきてというもの…ほとんど虚脱状態でやる気が出ないのである。

* * *

ラジオをつけたコウジは…やっぱりさっきと同じようにT‐シャツとトランクスという格好で天井を眺めていた。ストーブ…小さな炎の精霊が中に住んでいる暖房器…に乗せたヤカンから湯気が昇っている。

(どうしてこんな空っぽな気分なんだろうな…)

コウジは「日常に戻る」空虚さの痛みにうめいた。スキー旅行…そしてあの「ちょっとした事件」…あまりに非日常的な記憶が彼を捕らえて離さない…この空虚な痛みは「名残」なのである。

はちゃめちゃなスキー旅行だったが、実は決して「平穏無事」というわけでは無かった。いや、「はちゃめちゃ過ぎて」しまったのである。コースをはずれて滑ったのがいけなかった。それで…道に迷って、天気も悪くなってきて…

楽しいはずのスキーが…「純白の地獄」への旅路、少なくともあと一歩で今ごろ「雪に埋もれてしまって死体すら春まで見つからない」という最悪の状況になるところだったのである。あの時、「アイツ」に出会わなければ、間違い無くそうなっていたはずだった。

(アイツ…なにものだったんだろうな…)

暖かいストーブが誘う眠気と、しかし突き刺すような空虚が複雑に入り混じり、コウジはますます苦しくなった。あたかも「眠りたいのに気が立って眠れない」…そんな感じだったのである。

コウジはもう一度起きて、ラジオを止めようと窓際に近寄った。ラジオのスイッチに手をかけて軽く押すと、いままで流れていた「メロディアスな雑音」が消える。部屋に残ったのはヤカンの湯気の音と、そしてコウジ自身が身動きする音だけになった。

いや…そうではない…それ以外にもう一つ聞き慣れない奇妙な音が…しかしはっきりとコウジの耳に飛びこんできたのである。

* * *

それはまるで堅いもので木をつつくような音だった。「コツコツ」…擬音語で表現するとすればそうなる。しかしもうちょっと引っ掻くような音に近い。「カリカリ」と「コツコツ」の中間というのが良いのかもしれない。

コウジは驚いて音の方を見た。今までの空白感もなにも一瞬のうちに消えている。季節はずれのゴキブリかなにかだとしても、追い掛け回すだけで十分大騒ぎである。ブルーになっている暇はない。

音はどうも窓の方から聞こえるらしかった。ゴキブリの足音にしては大きいし、それに動く様子が無い。風のせいで窓に木の枝でもあたっているのかもしれないが、外は大風というわけでも無さそうだった。が、しかし明らかにこの奇妙な音は「窓の外」から聞こえるのである。

コウジは窓のガラス越しに外を見た。あいにくこの窓は曇りガラスではっきりした事は判らない。しかし驚いた事に…確かに窓の外にはなにか赤茶けた物体があったのである。ガラス窓の向こう側の、ちょうど一番下のところに何かがあって、それがコツコツと音を立てている… その物体の大きさといえば、ちょうどバスケットボールか…もう一回り大きいようだった。はっぱや木の枝といったサイズではない。そしてどうも…その物体は「動く」のである。落ち着きなく…けっこう頻繁に揺れ動いている。どう見ても風に吹かれての動きではなかった。

(鳥?…)

鳥が窓の桟に留まって窓をつついているとしたら、これはかなりびっくりするような話である。古くからの大都会であるバビロンは人口も多く、野鳥などがうろうろしているようなところではない。彼が街中で見かけたことがある鳥といえば、スズメと土鳩と、それから川沿いに飛んでくるカモメくらいなものである。ひょっとするとトンビか何かかもしれないが、民家の窓枠に留まって窓をつつくなどということはいずれにせよ考えられないことだった。

もし鳥でないとしたら…「赤茶色の猫」(そんなものがいるのかどうかは別として)かもしれない。いずれにせよ動物であることは間違いない。

コウジは恐る恐るレバーを引いてから窓をあけた。猫やら鳥がじゃれているだけならば、これだけで逃げるはずである。

ところが…

窓をそっと細めにあけて、隙間から外をのぞいてみたコウジは、目の前に堂々とした大きな赤い…茶色というよりほとんど真っ赤な色の…猛禽類らしい鳥が逃げ出しもせずに彼のことを睨み付けているのをみたのである。

* * *

(でかい…鷲か何かかな…)

鳥は翼を閉じていて胴体だけで七、八〇センチ以上は有るように見える。恐らく翼を広げればコウジの身長くらいはあるかもしれない。尻尾が奇妙に長い…とにかく大きな鳥だった。鷲やトンビならこれくらいあるのだろうが、どちらとも少し違う。鷲の仲間よりもなんだか丸っこい感じがするのである。

そしてなにより普通の鳥と違っていたのは、目の前…ほんの一mもない距離に人間がいるにもかかわらず、逃げ出すどころが彼のことを睨み付けていたことだった。それだけではない…コウジが少しびっくりした表情を見せると…鳥のほうはまるで「勝った」とでもいようにさらにずうずうしく、なんと窓枠へと近づいてきたのである。

(な、なんだ、すごい鳥だな!)

あまりに珍しい光景だということで、コウジは窓を大きくあけた。野生の…こんな大きな鳥を目の前で見ることができるというチャンスは「動物園」以外ではめったにないことである。この歳になれば動物園など普通は行かないので、コウジはこれだけ大きな鳥を見たことは10年以上なかったといってもいい。

鳥のほうは大きく開いた窓に近づくと、そのまま窓枠へと飛び乗ってきた。突然の動きにコウジは少しびっくりして後ずさる。相手が猛禽類だということで、さすがにちょっと怖い…と感じてしまったのである。

しかし窓枠にこのでっかい鳥が鎮座してしまった以上、いまさらコウジは窓を閉めるわけにはいかなくなってしまった。無理やり窓を閉めようとしたら、まず間違いなく鳥は「部屋の中へ」突撃を敢行することは明らかである。バックするよりも前進するほうがたやすいのだ。となると…いざとなれば手近のホウキかなにかを振り回して追い払うしかない。

ところが…そんなこんなことをコウジが考えていると、突然鳥は彼に向かって言ったのである。

「よぉ、久しぶりだな、『こーじ』…」

一瞬、あまりに意外な「現象」…大きな鳥に話し掛けられるという…の真っ只中に突っ込まれたコウジは、何が起きているのか理解できず頭の中が真っ白になった。そんなコウジの目の前で鳥はそのまま部屋の中に飛び降りる… 同時に真っ赤な閃光が部屋いっぱいに広がったかと思うと、今まで鳥がいたところには、若い…一人の青年が立っていたのである。

二.「俺さまとの約束、覚えているよな」

目の前に突然現れた青年はコウジとほとんど背丈が同じか、わずかに背が高い。赤茶けた肌に逞しい筋肉質の肉体…服らしいものは濃いブルーの腰布と白っぽい金属製の篭手、そしてブーツのようなものだけである。この冬場にはさすがに場違いという感じがする。

問題は…その青年がそこいらにいる人間族やエルフ族のような連中ではなく、あきらかに「魔神」であるということだった。

青年の髪はどうみても炎そのものだったし、額には小さな赤熱する石炭のような色の角が生えている。背中には見事な炎の翼まで備えていた。狭いワンルームのこの部屋で「炎の翼」はかなり危険のような気もするのだが、幸い引火やらなにやら…そういうことはおきていないようだった。しかしここまで見れば、もう明らかにこの青年が「炎の魔神」であることは誰の目にも判る事である。ただ、よくある魔神の像にあるようにひげなどは生えていない。ちょっと丸顔で、目が丸くて…なんだかどう見てもベビーフェイスである。

その魔神はちょっと「寒い」と思ったのか左手でそのまま窓を閉めた。外からの冷気がなくなると、部屋の中は一気に熱気のようなもので包まれる。この炎の魔神の放つ強烈な精霊力だけで部屋の気温が上がったのである。

「なに腰抜かしてるんだよ、『こーじ』。俺さまの事忘れたなんて言うなよ。」

「あ、いや…まさか…」

威嚇するような魔神の目つきにコウジはいつのまにかベッドの上に座り込んでいたのである。目の前に本物の魔神がいる…それだけでもう魂が吹き飛んでしまうようなことなのに、よりによってそれがこんな小さな「アパート」で体験する羽目になるとは、たしかにコウジの二〇年の人生で想像し得たことではなかったのは当たり前である。コウジの反応は非常に素直な、当然のものだった。

もっとも…確かにこの魔神が言った言葉は正論だった。もしコウジが彼の事を忘れていたならば、それは魔神が怒るのも無理はないことである。つまり…コウジはこの魔神に既に一度…それもつい最近出会っていたからである。

* * *

吹雪を逃れるためにコウジは小さな洞窟へ飛びこんだ。スキー場で道に迷った…あの日の事である。

周囲は既に夕闇が迫っていることが明るさで判っていた。鉛色の空が既ににび色に変わっているのである。コウジ自身は冬山登山などの経験は無いが、本で読んだ知識で「洞窟の中の方がまだまし」ということくらいは知っていた。

しかし…聞くと実際とはまったく違う。洞窟の中が旅館のように温かいわけはない。雪こそ吹きこんでは来ないが…やはり寒いのである。スキーウェアーだって雪でたっぷり濡れているのだから、糸の縫い目あたりから少しづつ下着まで水がしみ込んでくる。

コウジはなんとかその辺にあった枯れ枝やなにやらをかき集めて、小さな焚き火を熾そうとした。このままでは風邪を引くどころか、濡れた服が凍り付いてそのまま凍死してしまうかもしれない…とにかくそれが一番の不安だった。

ところが濡れた枝やらなにやらが簡単に燃えるわけは無い。ライターこそ持っていたので火をつけることは簡単だったのだが、すぐに消えてしまうのである。濡れた枝が湿った煙となって少しだけ上がり…そのまましぼんでしまう…気ばかり焦るコウジだったが、結果はとても惨憺たる状態である。

奮闘のすえ…ようやく小さな、ほんの小さな焚き火ができたのだが、代わりにコウジは全身がぐったりれきってしまった。もともとスキーで大暴れしていたということもある。今朝は朝早くから何本滑ったか判らないほどなのである。そのあげくがこんな大事件である。全身が疲れていないほうがおかしい。さらには空腹感と眠気まで押し寄せてくる…

いつのまにか焚き火の方は…早くもほとんど燃えつきようとしていた。やはりこんな洞窟の中で手に入る枯れ枝などたかがしれている。このままではまたしても寒い洞穴に逆戻りである。

慌てたコウジは何か燃える物が無いか自分の懐を探った。するとコウジのかじかんだ手に…小さな、ちょうど煙草の箱より少し大きい程度の…紙の箱が触れたのである。

(!…)

箱を取り出してコウジはわずかにショックを受けた。それはタロー…占いに使うカード一式だったからである。

(これ…燃えるけど…)

懐にタローカード一式が入っていたのは偶然ではない。コウジがいつもお守りとして身につけていたからである。彼の祖母から譲り受けた、古びたタロー…彼自身も少しは占いが出来る。大学の悪友どもには「変わってる」といわれるのだが、このタローは肌身から離した事は無かった。

そのタローが彼の懐から…あたかも窮地に落ちたコウジを助けようとしているかのように、転がり出てきたのである。

コウジはその…古ぼけたタローの箱を見つめた。やさしかった祖母の顔がなんとなく見えてくるようである。箱には「The Magician」が小さなハンマーを手に、金床のまえに立っている。その頭上にうかぶ無限を意味する輪がほとんど見えないほどかすれていた。

しかし…焚き火の炎は既にほとんど消えかけ、煙ばかりが立ち昇っていた。回想に浸っている時間はもうなかったのである。コウジは箱からタローを取り出し、そして一枚一枚名残惜しそうに焚き火にくべた。タローは消えかけた火にあぶられて次第に褐色に変わり…そして金色の炎をあげた。そして…その炎は次第に強くなり、小さな洞窟を赤々と照らした。

その時のことだった。焚き火は一瞬、天井に届くほどに大きくなったのである。そして…その中から彼が、炎の翼を持つ若い魔神が姿をあらわしたのである。

* * *

「そ、そりゃ俺だって忘れるもんか!」

コウジは我に返ってそう目の前の魔神に反駁した。あれだけの事件である…いくらなんでも忘れられるものではない。

結局あのときコウジは、この炎の魔神のおかげで助かったと言っても良いのである。いや、別にそんな大げさな話ではない。吹雪がおさまるまで彼の良く燃える翼で服を乾かしたり、暖をとっていたというそれだけの話だったが、それでもほとんど裸どうぜんで狭い洞窟ですごしたのである。

「へへっ、そっか。窓開けてくれないから俺さま、焦ったぜ。」

魔神はさっさと床に座り込んで、コウジの部屋を面白そうに眺めている。「人間の学生の部屋」なんていうものを見た事が無いのであろう。近くに転がっている雑誌などを拾って、グラビアなどを不思議そうに見る姿は…派手な翼さえなければ同年代の友人という感じだった。

コウジはせっかくの来客…魔神だが…にお茶くらいは出さないと、という気になった。炎の魔神がお茶を飲むのかどうかはちょっと判らないので、こればかりは聞いてみるしかない。

「何か飲む?」

「あ、俺さま、酒持ってきた」

「お酒?…」

やはり魔神ともなると、お茶やジュースのようなものは飲まないものなのかもしれない。魔神は背中に背負った小さな革ぶくろをおろすと、中からガラス瓶らしきものをとりだした。中には濃い赤茶けた色の液体が入っている。ワインというよりウィスキーか老酒のような色である。

コウジは…お客が酒持参というのに、彼が飲まないというのもなんだか格好悪いような気がして、冷蔵庫からビールを取り出した。彼自身酒はかなり好きなほうである。ビールならジョッキで五、六杯飲むことだってある。つまみは冷蔵庫のなかの佃煮やら、買い置きのナッツやら…いつのまにか小宴会の様相を呈している。

コウジが一本目のビールを飲み乾すと、魔神はにっこり笑ってまたバックパックから何かをとり出した。見れば小さな箱である。

「おう、酔っぱらって忘れちまう前に渡しとくよ。ほらっ。」

「あっ!…」

手渡された古ぼけた箱を見て、コウジは一瞬驚きの声をあげた。それは…あの時焚き火にくべたタロー…コウジの祖母の形見だったからである。中身をとり出して一枚一枚中を改めながら、コウジはうれしさに少し涙目になっていた。タローは焚き火にくべたなんて事実がなかったかのように、古ぼけた…しかし完全なままだった。

「いいカードだぜ、俺さまを呼び出せるほどのカードなんて滅多にねぇよ。」

魔神は赤い酒をまた一杯飲んでにこにこ笑った。コウジは何だかうれしくて、カードを握り閉めながらまた一本ビールを飲み乾したのである。

* * *

何本目かのビールが空になると、随分コウジの口も滑らかになってきた。目の前にいるこの「恐ろしいはずの」魔神がなんだか昔からの友達というような気分になってくる。もちろん普通の人間族の、それも大学生のコウジに比べると、目の前の魔神は…それがたとえ人間であったとしても随分身体そのもののできが違う。背丈こそは多少魔神のほうが高いという程度なのだが、胸板の厚さとか、腕やふとものの太さとか、そういうところがまったく違うのである。まるで大人と子供だった。

しかし互いにこうして酒を汲み交わすと、やはりそういうところを超えて、なんだか「同年代の友達」という気分になってくる。年齢は判らないのだがおそらく魔神は彼らの同類の中ではかなり若い部類に入るのだろう。笑顔やら話し方やらもコウジとさほど年齢が違わないように感じる。

いや、考えてみればコウジはこの魔神に親近感を感じるのは当然のことなのである。あの雪山で彼が現れなければ助からなかった、この魔神が一晩、雪洞にいてくれた…そしてそれだけでなく、タローまで返してくれた…これだけそろえはコウジにとってこの魔神を嫌いになれるわけはない。なぜこの目の前の魔神が自分の隣の家に住んでいないのかという気持ちになるほどだった。

ところが… 魔神は自分の酒瓶が空になったところで一息ついた。まるでその様子はちょっと今から「勇気のいることを言おうとしている」かのように…少なくともコウジの目には見えた。一瞬のその沈黙にコウジは驚き、魔神の無骨な、しかしかわいらしい顔を見た。

すると彼は、この魔神の青年は突然恐い目をしてコウジをじっと見つめ、こう言ったのである。

「…俺さまとの約束、覚えているよな、こーじ。」

コウジは突然頭を殴られたような衝撃を受けた。今までのほろよい気分が一瞬のうちに吹き飛んでしまう…そんな魔神の一言だった。「魔神との約束」…彼があの雪山の中で交わした…契約だった。

蒼白な顔になったコウジに魔神は低い、しかしどこか恐ろしい声でもう一度、はっきりといった。

「おまえ、俺さまと約束したよな…俺さまがおまえの命を助けてやる代わりに、一つだけなんでも言うことを聞くって…忘れたなんて言わせねぇ。」

「…わ、わかってるさ…」

「魔神との約束」…うつむいたコウジは絶望した。どう考えてもろくなことではない。生きたまま魂を食われるとか、身体をのっとられるとか、寿命を三十年削られるとか…すくなくとも「魔神との契約」という恐ろしい魔術でそれ以外の話を聞いたことはない。あの凍える雪山の洞窟で…たしかに交わしてしまった約束だった。

コウジの理性は「もはやどうすることもできない」ということが理解できている。魔神を撃退するほどの魔法もなにもコウジにはないし、目の前のこの魔神は確かに「約束」を果たしたのだ。既にコウジの魂は魔神の手に握られているのと同じなのである。

しかし感情のほうは…これはまだあきらめることなどできない気持ちでいっぱいだった。死にたくない…というのは当然である。せっかく雪山で凍死せずに済んだのに、こんな形で奈落へ直行というのはひどすぎる…あきらめきれない…

それにもう一つ、実はこっちのほうがずっと強い理由だったが、目の前の魔神がそんなひどいことをするやつだと…どうしてもコウジには信じられなかったのである。コウジの理性は「こいつは魔神だ」と理解しているのだが、感情は「俺の友達だ」としか考えることができなかった。酒のせいもあるだろう…しかしなによりもこの若い魔神の、子供っぽさがのこる笑顔をコウジ自身が好きになってしまったというのが致命的だった。そう、コウジはこの魔神の笑顔をなんとも言えず、気に入ってしまったのである。そんな感情と理性が複雑に入り混じり、コウジは怒ったような混乱した表情になってしまった。

そんなコウジの顔を見て、魔神は少しむっとしたのかいきなりコウジの腕をつかんだ。人間離れした(当然魔神なのだから)すさまじい力で腕を捕まれたコウジは痛みに顔をしかめる。

「こーじ、俺さま、約束を守った。それにお前のカードまで返してやった。お前、それで知らん顔するのか?」

「…」

若き魔神はギラギラと赤く光る野性的な瞳でコウジをにらみつける。瞳の奥には不滅の意思が力強い魔力となって燃えている。絶対に逃げられない…あの約束を交わしたときに、既にコウジは逃げられない魔神の力に捕らえられていたのである。

コウジは一瞬「怖い」という気持ちが沸き起こったが、次の瞬間…覚悟を決めた。それは「逃げられないのだから、思い切って魔神の願いを聞いてやろう」という大胆な決意だった。

* * *

「そんなつもりは無いさ。判ってるよ。」

コウジの決然とした態度に神は少し安心したような、そしてうれしそうな目に戻った。「嬉しそうな目」…決して「勝ち誇った目」ではない。純粋に彼の頼みを聞いてくれる、約束を果たしてくれる事に対する喜びの意思表示だったのである。

「よしっ!確かに聞いたぜ!約束守ってくれるな!」

「判ってるさ。その…なんだよ?俺に頼みごとって…」

腹をくくった以上、コウジはもう「さっさと結論が知りたい」という気持ちである。地獄行きならこんなまだるっこしいことなどせずに、さっさと彼をさらってしまえばいいのだし(とてもコウジにはこの魔神の腕力に逆らう自信は無い)、寿命がへるとかそういう話なら…それはそれでもう仕方が無いと諦めていた(雪山で死んでいた事を思えばまだいいほうである)。コウジはどかっとあぐらをかくと、今度はビールではなく焼酎をビンごとラッパ飲みして魔神の言葉を待った。

ところが魔神は意外な事に…なかなか「頼みごとの内容」を言い出さない。いや、それだけではない…もともと赤茶けた顔をさらに真っ赤にして、なんだかもじもじしているようである。コウジは酒の勢いもあってちょっと面白そうに…この若い魔神をおちょくった。

「何だよ、恥ずかしいのか?へぇ…酒足りないのかな~」

「う、うるせぇっ!」

「これ、人間界の酒だよん?飲み足りないなら飲めば?」

半分…いや、完全に自棄なのだが、ここぞとばかりコウジは魔神に逆襲する。もう「地獄行き」ならおちょくろうが何しようが同じことである。ならばせめて「魔神をおちょくった男」ということで死ぬのも悪くない…なんだかめちゃくちゃな論理なのだが、少なくともコウジの精神の中ではちゃんとつじつまが合っている。

魔神は真っ赤な顔をして…いきなりコウジの手にある焼酎のビンを引ったくると一気にラッパ飲みをした。「人間界の酒」が魔神の口にあったのかどうかは判らないが、とにかく魔神はぐびぐびと残った二合近い焼酎を一気に飲みほすと、開き直ったようにコウジを見つめた。その…あまりの熱っぽい目に…コウジは一瞬どきりとした。

すると…いきなり魔神はそのままコウジの前に両手をついた。そして驚くコウジに頭を下げ、そのままこんな一言を言ったのである。

「俺さまっ!がっこ、行きたい!こーじ、お前なんとかしろ!」

「えっ!?…がっこって…学校の事?…」

突然の…まったく予想だにしなかった魔神の言葉にコウジは事態の把握が出来なかった。「魔神」が「学校に行く」…まったく接続できない二つの単語が酔った頭の中をぐるぐると巡る… しかし魔神はまじめな目をしてコウジにもう一度、はっきりと言った。

「そうだ。俺さま、がっこ行って魔法ちゃんと使えるようになりたい!ここに住んでお前と学校にゆく!いいなっ?」

「…あ、うん…いいけど…うん…」

緊張が解けてほっとしたような、そしてあまりに意外な「魔神との約束」の結末に混乱したような…そんなこんなでコウジは気の抜けた、まるではとが豆鉄砲を食らったような顔をして返事をした。同時に今飲んだ焼酎が一気に回り始め、意識がすっと遠くなってゆく… 魔神の嬉しそうな、可愛い笑顔と…そして心配そうな顔…それが酔いつぶれる直前にコウジが見たものだった。「安堵感」…魔神との契約で死なずに済んだというのではない…コウジが信じたように、この魔神は彼の「友達」だったという実感…それがコウジを安らかな深い眠りに導いたのである。

三.「せんせ、よろしくな」

とにかく重い。重いのである。

コウジは今までの二十年間の人生というもの、ここまで奇妙な荷重のかかった登校というのをしたことがない。とにかく彼の右肩に変な重量物が乗っている。肩掛け鞄ならばそれなりに重心が低いので歩きやすいのだが、あいにくこの物体はコウジの頭くらいの場所に重心がある。かなりしっかり強い力でコウジの肩にしがみついているので簡単にはおっこちたりすることはないのだが、その分つめが食い込んで痛いような気がする。

この奇妙な荷物を抱えたコウジは、周囲のおばさんやら子供やらそういった連中から、好奇の視線を一身に集めることになった。この街はサクロニア全土でも有数の「いろんな変な連中があつまる」街に入る。海からはトリトン族や半魚人(マーマン族)が訪れるし、草原の騎馬の民や半人半馬のセントール族、森のエルフや北の山々からはドワーフ族など、そういう連中が集まる街なのである。だからまあ…コウジの今日の風体などまったく驚くことではない…はずだった。

ところがどうしてこれほど彼が好奇の目を集めてしまうのかというと、それはもう「バランスが悪すぎる」という一点に尽きる。肩の荷物が重いやら大きいやらで、まるでつぶれてしまいそうななんとも情けない格好だったからである。更にその物体は中心軸ではなくコウジの右上側に存在しているもので…ますますバランスが悪い。

「こーじ、やっぱり俺さま、頭の上に留まろうか?」

「しーっ!おいっ、人前でしゃべるなっていってるだろ?」

かなり二人に近づけば、おそらくこんな声が聞こえたはずである。片方はコウジだが、もう片方は…どうも肩の上の物体から聞こえてくる。そう…肩の上の物体はしゃべるのである。が、コウジはどうしてもそれが都合悪いらしく、一生懸命黙らせようとしているのだった。

まあ、確かにコウジの肩に乗っているものは、ふつうはどう考えても「人語を解する」ものではない。なにせそれは…単なる、しかし大きな鳥だったからである。

* * *

ここまで説明すればもうおわかりだと思うが、コウジはあの魔神といっしょに学校へ向かっていたのである。あの魔神…「右手大魔神」と本人は名のっているのだが…は、翌日早速「がっこ」というものを見学に行きたいと主張したのである。

とはいうものの、あの「腰布+こてとブーツ」「でっかい炎の翼」というスタイルで街中をどうどうと歩くというのは、いくらなんでも問題がありすぎる。「魔神だ」ということがすぐばれて大騒ぎになってしまうのは確実だった。

というわけで、やむなく右手大魔神はコウジの家を訪れた格好…つまり「赤茶けた尾の長い鷲」に変身することになったのである。

もちろん鷲の飛ぶスピードはコウジの歩く速度よりずっと速い。それに右手大魔神は「がっこ」の場所を知らない…ということもあって、コウジはこのでかい鳥を肩に乗せて学校まで案内するという羽目になってしまった。ところが…

鷲というのはコウジが考えていたよりもはるかに重い荷物だった。とにかく翼をとじても体長一m、翼を広げれば二mはあるという巨大な鳥である。生半可な重さでは無い。それがコウジの右肩にずしりと乗るのであるから、もうこれは未体験の恐ろしい荷重だった。それに…右手大魔神にしてみれば、コウジの肩から転げ落ちないように必死に肩に(爪で)しがみつかなければならないし、コウジはコウジで鳥の爪が肩に食い込んで痛い…少なくともこの作戦は二人にとって大失敗としか言い様が無いものだった。

「考えれば…普通、鷹匠とかは革の肩当してるんだよな…」

コウジは右手大魔神(鷲)にぼやいた。返事は無用である…鷲がぺらぺらしゃべり始めたら大変である。右手大魔神としてみれば…この場はおとなしくうなずくしかない。

コウジの言うとおり、こういう猛禽類を飼っている人は、肩の部分にかならず丈夫な肩当をして、鳥がそこに留まれるようにしているものである。コート1枚の上にこんなにでっかい鷲が鎮座するというのはいくら鷹匠でも痛いであろう。

「おはよーっ!コウジっ、すごい鳥だな~」

よたよたしながら校門に入ろうとしたコウジに後ろから声がかかる。振り向くと同じ学部の同級生、トリトン族のヴェーンディレルである。海洋種族であるトリトン族らしい濃い褐色の濡れた長い髪と色白の肌の青年だった。トリトン族は海の中に住んでいるせいで、性格は穏やかだが体格は意外と良い。ヴェーンディレルも魔法工学部の学生…つまり魔道士の端くれであるにもかかわらず、どちらかと言えばスポーツマン風の体型である(まあ、コウジの肩に乗っているこの魔神の体格に比べれば、たいしたことはないともいえるのだが)。

ヴェーンディレルはコウジの傍に駆け寄ると、面白そうに鳥…つまり右手大魔神を見た。出来ればつつくなり、なでるなり…触って見たいと言うのがありありとわかる。鳥の方は…ちょっと迷惑そうにヴェーンディレルをにらんだりしているのだが…そんな事は一向にお構いなしである。

「これ、精霊鳥か?すごい精霊力じゃないか!」

「あ、うん…まあな…」

コウジはヴェーンディレルが一目でこの鳥の精霊力を見ぬいたことに内心慌ててしまった。うすうす「まずいかな」とは初めから思っていたのだが、こうまであっさり判ってしまうとちょっと焦せってしまう。

まあそもそもこいつは「鳥」じゃなくて「魔神」なのだから、並大抵の精霊力ではないというのは…仕方が無い。しかし問題なのはそれが変身していても隠せないと言う事だった。学生…かけだしの赤魔道士であるヴェーンディレルに一目でわかるというのだから、大学の先生方などは全員が一目で「魔神だ」と判ってしまうかもしれない。

もっともコウジもいつまでも隠しおおせるとははじめから思っていないし、大学にこの魔神をちゃんと通わせるとしたら、いずれは(せめて先生方には)事情をはなして協力してもらう必要がある。だからこそ彼を大学に連れてきたのだが…こうもあっさり友達にばれてしまうと、あとあとのことが不安で仕方が無い。

とはいうものの…いまさら校門から引き返すというわけにも行かない。第一、彼の肩に留まっているヤツが絶対に納得しないのは日を見るよりも明らかである。

こういうわけで…危険な予感を胸に抱いたまま、コウジは(ヴェーンディレルといっしょに)教室へと向かうことになったのである。

* * *

二時間目の授業…「魔法工学概論二」が終わって昼休みになった時点で、コウジはどっとつかれた気分でいっぱいになっていた。お昼休みだと言うのに弁当を買いに行く気力すらないのである。いや…別に授業で疲れたとか、実験で立ちんぼだったとか、そういうわけでは決して無い(第一「概論」であるから、単なる講義である)。実は朝の…講義開始前に既にコウジはへとへとだったのである。

ところが友人どもはそんなコウジの気持ちなどまったく無視してぞろぞろと彼の周りに集まってくる。目的は一つ…コウジの連れてきたこの「でっかい精霊鳥」を見物しようというものだった。昼飯すら後回し…という見上げた好奇心である。

実はさっきの授業開始前にも、この二倍くらいのすごい人だかりが出来てしまって大変な騒ぎだった。これでも昼飯を食べにいった連中がいる分だけ、少しはましになったほうなのである。

友人達はコウジのペット(鳥の方はペット呼ばわりされることが極めて心外らしいが)について「どこで手に入れたのか」「えさは何か」とやかましく質問攻めにする。第一こんな猛禽類をペットにしていること自体が珍しい。それにクラスの全員がこの鳥の「すさまじい精霊力」を一目で見ぬいたらしかった。さすがは魔道士や錬金術士の卵である。はじめから隠せると思う方が間違いだったのである。

クラスメートの質問責めで悲鳴をあげているコウジに比べて、鷲のほうは気楽なものである。実際彼は変なやつが鉛筆などでつついてくることさえ警戒していれば、あとは周囲の喧騒を見物したり、生徒がくれるエビセンやらソースたっぷりのトンカツやらをたべて、それからちょっと首を傾げて愛想などを振りまいていればいいからである。実際、さっきから購買部へゆく暇をもらえないコウジに対して、鷲のほうはいろいろごちそうになるせいで既にたっぷり昼飯を食べていた。

ついに空腹で我慢できなくなったコウジは、意を決して立ちあがった。

「俺達にもそろそろ昼飯食わせてくれよ~」

コウジはそう叫ぶと鷲を肩に伸せ、クラスメートの返事も待たずに財布を持って歩き出した。ところが同じように昼食をとっていなかった連中はまるで金魚のふんのようにコウジの後をぞろぞろついてくる。どうも彼らはコウジがこの精霊鳥に「どんな餌を与えるのか」興味津々なのである。

ところが…コウジと右手大魔神は結局購買部にたどり着くことはできなかった。学部校舎を出ようとしたところで…クラスメートの一人がコウジを捕まえたからである。

「コウジ、セルティ先生が呼んでるぜ。研究室に来てくれって!」

「えっ…はぁ…今日は昼飯たべられそうにないぞ…」

コウジはため息をつくとそのまUターンし、二階の研究室…「機能性魔法物質講座」セルティ教授の研究室へ、それこそ疲れきってとぼとぼと階段を上っていったのである。

* * *

「あら、早かったわね。昼ご飯は食べたの?」

「いえ…まだです…」

バビロン大学魔法工学部魔法付与学科機能性魔法物質講座のシルベスター・セルティ教授といえば、魔法性物質の研究や合成ではかなり名の知れた研究者である。実は…シルベスターという「男の」名前にも関わらず、いまの話し言葉で判るように彼女は「れっきとした」女性だった。まあ彼女はエルフ族であり、本当の名前(エルフ語の)は普通人前で名乗ることはない。つまりこの「シルベスター」という名前は彼女が自分で(通り名として)つけたのである。どういう理由でそんな男の名前を名乗るようになったのか…そこのところはコウジは想像もできない。

彼女は長命なエルフ族らしく、もう五十歳以上の年齢であるにもかかわらず三十代の美貌を保っている。いや…美貌というにはいささか問題があるかもしれない。何せ彼女はあまり…いや、まったく化粧とかおしゃれとかそういうことには興味を示さず、よれよれの(女性らしく清潔ではあるが)白衣の下は洗いざらしのブラウス、そしてジーンズという…なんだか色気も何もないような服装だからである。

研究室の奥にある教授室に入ったコウジは、古ぼけたソファーに座った。セルティ先生は食器棚から湯飲みを三つ取り出して、そこに紅茶を入れる。

「話、長くなるかもしれないわ。何か食べるなら取るわよ。アタシも食べたいわね…」

「…長くなるんですか…」

さっきからのクラスメートの質問攻めで、既にコウジは空腹の極みに達している。「長くなる」という言葉を聞いてさすがに…ずうずうしいとは思いながらも…耐え切れなくなった。うなずくコウジに彼女はテーブルの上にあったどこかの店の「メニュー」を渡す。

「お勧めは…そうね、とんかつ定食か八宝菜定食ね。」

「…じゃ、とんかつ定食でお願いします…」

「二人ともそれでいい?」

何気なく言ったセルティ教授の言葉にコウジは…目を丸くした。思わず…肩の上の相棒と目を見合わせる。魔神…鷲の方も羽を広げているところをみると、そうとう動揺しているのだろう。そういえば…彼等の前に並んでいる「紅茶のカップ」も三つ…教授と、コウジと、そしてもう一つである。

「先生…それって…その…」

「何言ってるのよ?アタシは魔法工学部のれっきとした魔道士よ?そんな強烈な精霊力撒き散らしてる鳥、魔神だって判らないわけ無いじゃない。」

「……」

考えて見ればクラスメート全員が「すごい精霊力」とわかるほどの鳥である。先生方が見れば一目で魔神とばれてしまうのはあたりまえであろう。しかしそれを目の前でずばりと指摘されてしまうと…コウジにせよ右手大魔神にせよ、かなり気分的にショックだった。

先生は早速定食屋に注文の電話をかけている。「とんかつ定食三人前とカツ単品でさらに一人前」である。彼らが腹を空かしているだろうという配慮なのか、それとも先生自身が食べてしまうのか…それはものがくるまで判らない。

注文が終わると先生はコウジ達の前に座って笑いながら言った。

「魔神さん、その格好じゃとんかつ定食を食べるのは大変よ。かまわないから原身にお戻りなさいよ。」

コウジの肩の上で鷲は明らかにもじもじ…なんだか照れているようなしぐさをした。コウジもなんだか魔神の気持ちが判る…まあセルティ先生がかなり美人(でもおばさん)であるということもあるのだが、ここまで突っ込まれてしまうとかえって素顔をさらしにくい気分になってしまうのである。とはいうものの…もうまもなく熱々のトンカツがやってくる。その時になって慌てて原身をさらすというのも情けない話だった。

「よぉ、こーじ、もういいよな。」

「ああ、みぎてくん、しかたないさ…」

「トンカツのためならしかたない」というようにも聞こえるが、それは気のせいである。というわけで鷲は…まばゆい光と同時にあの、燃える真紅の翼を持つ魔神の姿にもどったのである。

「炎の魔神なのね…ずいぶん立派な翼だわねぇ…名前はなんて言うの?」

「俺さま、『右手大魔神』さまだ。せんせ、よろしくな。」

「アタシはセルティ、この研究室の教授をやってるわ。」

なんだかとんまな自己紹介なのだが、魔神はそういってぺこりと頭を下げた。

* * *

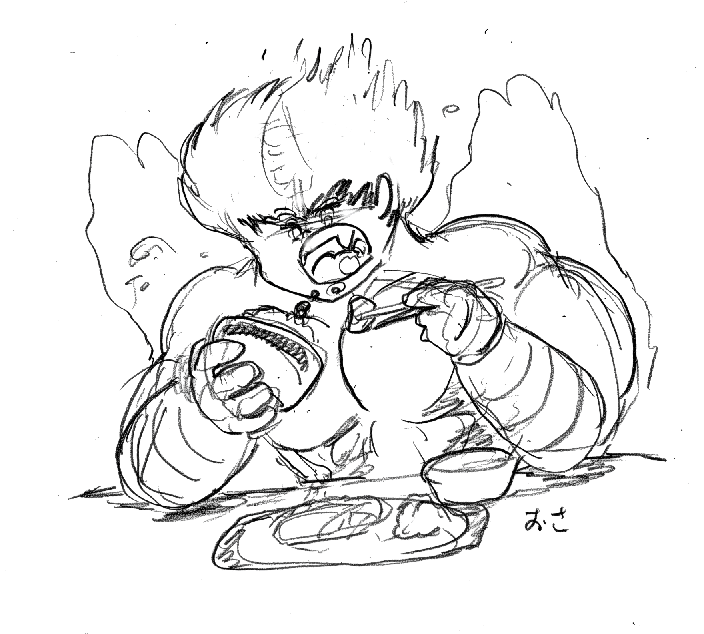

トンカツ定食というものはこの若い魔神にとって初めての味覚だったらしい。最初はおっかなびっくり…そしてすぐに彼はおいしそうにバクバクとカツやらつけあわせの野菜やらを食べ始めた。どうもやはりこれだけ立派な体で、それにかなり若いともなるといかに魔神であっても食べ物の魅力には勝てないのだろう。

勇壮な、そう、勇壮としか言いようのないその食べっぷりをみて、セルティ教授は面白そうに笑う。いや、隣のコウジですら右手大魔神の幸せそうな食事風景をみると、面白いというか…なんだか「食べさせがいがある」という気分になってしまう。さっき(鷲の姿で)クラスメートからいろいろお菓子をご馳走になっていたにもかかわらず、そんなことは彼の食欲には関係ないようである。

三人がとりあえず食事を済ませた(結局余分に取った単品のカツはほとんど右手大魔神が食べてしまった)ところで、午後からの授業の鐘が鳴る。コウジは…ちょっと慌てたのだが(「サクロニア史二」の授業も出席を取るのである)、セルティ先生は笑いながら引き止めた。

「大丈夫よ、先生にはアタシから言っておくわ。教室に戻ったら大騒ぎでしょ?」

痛いところである。確かにさっきから友人たちに囲まれてさんざんな目にあっているのであるから、今日のところはもう勘弁してもらいたいのは本音だった。コウジは当然のこと、恐らく右手大魔神だって相当疲れているはずである。そう言う意味ではセルティ先生の部屋でお茶を飲んでいるほうが良い。

いや、本当の問題はそういうことではない。この様子ではおそらく既に学校中に「コウジの変なペット」の話は広がっているに違いなかった。先生方には間違いなくそれが「魔神」であることが判っているだろう。それがこれからどういう展開をして、どういう結末になるのか…今のコウジにはまったくもって展望が見えないのである。

こういう状況である以上、頼るものは目の前の先生しかいない。コウジと右手大魔神は目で互いの意思を確認すると…ほとんど同時にしゃべり始めた。

「こいつ…みぎてくんは俺の、いや僕の恩人なんです。で…」

「俺さま、がっこ行きたい。だからこーじにつれてきてもらったんだ。」

さすがに二人同時にしゃべると、セルティ先生といっても困ってしまう。彼女は笑いながら手で制する。

「いっぺんに言われてもアタシも困るわよ。コウジくん、順を追って話してくれない?」

促されたコウジはちょっと呼吸を整えると、二人の出会い…スキー場での事件から順を追って話し始めたのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?