多元的な過去、旅する記憶 | ハイデル日記 『記憶の人類学』

あなたは1週間前の今日、何をしていたか覚えているだろうか?

では、その日の昼ごはんは?履いていた靴下は?就寝時間は?

不思議なことに、たった7日前のことを覚えてないことはよくあるわりに、10年前に友人がボソッとつぶやいたことは鮮明に覚えていたりする。このように僕らの「記憶」には不可解なことが多く、その謎を紐とくべく脳科学から心理学、社会学から歴史学まで、さまざまな分野で研究が進んでいる。

その一端を担うのがほかならぬ人類学であり、そう気づかされたのが先学期に僕が履修した「記憶の人類学」というコースだった。本記事では、僕がこのコースを通じて学んだ「記憶」という複雑な世界の一片を人類学の視点から紹介しつつ、最後には期末論文として書き上げた日本における「アイヌの記憶」について少しリフレクトしたい。

記憶の学、Memory Studies

そもそも「記憶」とはなんなのか?

その問いと向き合うべく20世紀初頭に欧州で誕生したのが、Memory Studies(記憶の学)だった。人間の記憶というものが、どうやら個人や社会の力学において重要な役割を担っているようで、その働きを人文芸術・社会科学・自然科学の領域を横断しながら解明していくというミッションを掲げたのが、この学際的な新分野だったのだ。

その先駆者たちがまず注目したのが、カルチュラル・メモリー(文化的な記憶)と定義されたものだった。記憶は、個人の中にとどまることなく、さまざまな集団において生成される。それは家族や地域のコミュニティといった、一定の文化的行為ーーたとえば日常の慣習や祭事、儀式などーーを共有する比較的小さな単位から、共通の言語や宗教をもつ一つの国や複数国で形成された文化圏といった大きな単位にまでいえることである。これらの集団では、過去を「歴史」という客観的なナラティブ(物語)だけでなく、より感情やアイデンティティの形成に対して影響力をもつ主観的な「記憶」という媒体を通じて解釈することで、結束を生み、存在意義(レゾンデートル)を再認識して、結果として強力な「集合的記憶」を醸成するのだ。

そんななか、第二次世界大戦が勃発した。そう、ホロコースト(ナチスによるユダヤ人などの大量虐殺)である。

なぜナチスは、無実の人間を何百万人も殺すことができたのかーーこの問いへの答えは、歴史学を中心としたあらゆる分野で研究されてきたから、ここでは触れない。それよりも本題は、この歴史的な出来事が人々の記憶の形成にどのように影響を与えたのか、である。そうして、20世紀中盤より、記憶の学を牽引する学者たちは、記憶を過去のトラウマ(戦争、虐殺、災害など)と密接にむすびつけて考えるようになった。もともとドイツ系の学者(アビ・ヴァールブルクやヴァルター・ベンヤミンなど)が多く関わっていた分野だったため、彼らのリフレキシビティ(reflexivity)がそのまま学の姿勢に反映されていったような感がある。

こうした歴史的・政治的・倫理的なリフレキシビティは保持しつつ、記憶の学はさらに進化をとげていく。20世紀後半から現代までの流れをみてみたい。

「記憶の場」から「旅する記憶」へ

1980年代に入り、記憶の学を一歩前進させる力となったのが、フランスの歴史学者ピエール・ノラの著書『Les lieux de mémoire(記憶の場)』だった。彼は、特定の集団が歴史的重要性を付与した場所や物体、概念といったものを「場」(英語だとsite)として捉え、それらの物質的、あるいは象徴的な場を通じて、集合的な記憶は生成されるとした。

僕らのコースのなかでも、いくつか典型的な「場」を扱った。そのひとつに、記念館や記念碑がある。日本人なら、広島と長崎の平和記念館(あるいは祈念館)が真っ先に頭に浮かんでもおかしくないと思うが、これらは毎年終戦の日に全国放送されるだけでなく、遺族などがそこに記憶を付与することで、過去の悲劇と現在のあいだに残る深い傷と日々向き合っていく「場」として存在する。他にも、ミュージアムやメモリアルイベント、旗や架空のキャラクター、色といったものまで、さまざまな「場」が社会のあちこちにあるのだ(あなたとあなたの集団がもつ場にはどんなものがあるだろうか?)。

しかし、1990年代〜2000年代に入るにつれて、特に人類学・社会学において固定的・静的な思考は批判されるようになるのだが、記憶の学も例外ではなかった。記憶は、一箇所にとどまり、じっとしているわけではない。あらゆる力学に揺らされて動き、旅し、その過程で変化していく。「場」という固定的な概念を見つめなおす潮流が支持をえるなか、その進化形としてAstrid Erll(2011年)が提示するのが「旅する記憶(travelling memory、ノラの概念をもじってles voyages de mémoire)」だ。

「5つの次元」

Erllは、記憶の運動(movements)には5つの次元があるとする。一つ目は、記憶の「運び手(carriers)」。これは旅や移住、亡命やディアスポラを通じて空間を移動した人を指し、日本に住む在日コリアンや地方から東京に移住した人など、集合的な記憶を一つの場所から別の場所へと移動させる存在のこと。

二つ目は、記憶の脱領土化(deterritorialization)を可能にする「媒体(media)」だ。イギリスが帝国時代に拡充した映像と写真技術が今も人々の回想・追想に用いられるように、現代でも映画やドキュメンタリー、小説、音楽、写真、あるいはSNSなどのデジタル媒体は、さまざまな境界線を超越し、行き着いた先でまた新たにローカライズされながら空間を動き回る。原爆投下後の長崎で撮影されたとされる、あの「焼き場に立つ少年」の写真などがいい例だろう。

「焼き場に立つ少年」

三つ目にErllが挙げるのが「内容(contents)」だ。占星術の知が古代ギリシャからアラビア圏などに広がっていったように、記憶の「中身」もまた常に個人の頭の中から媒体へ、そしてまた別の頭の中へ、という運動を通じて絶えず変化している。たとえばもし「東日本大震災のときは〇〇だったなあ」「ああ、言われてみればそうだったね。△△なんてこともあったよね」という会話が起きたとしたら、そこではこの二人の震災の記憶の内容(物語)が交差し、作用しあい、変化を遂げたことになる。

四つ目の「行為(practices)」とは、たとえば広島平和記念公園に捧げられるようになった千羽鶴のようなことだろう。もちろん折り鶴に焦点を当てるのならひとつの「形態」ともいえるが(次段落を参照)、その折り鶴を「折る行為」そのものが全国、いや全世界で平和のシンボルとして広がったことを考えると、「黙祷」やより具体的な儀礼など昔から人々が行ってきた行為と並んで、記憶の移動を支える重要な要素といえる。

そして最後にErllが挙げるのが、「形態(forms)」である。これはいわば、記憶を想起させるシンボルやイコンのことで、記憶の物語を丸ごとひとつの物体や概念に凝縮したものといえる。その例として、慰安婦像をあげたい。韓国や日本ではもちろん、2020年終盤にはドイツ・ベルリンでの少女像の展示が物議を醸した。なぜたったひとつの肖像をめぐってここまでの論争が勃発するのかといえば、それが記憶ーーこの場合、大きく分けて韓国人と日本人がそれぞれもつ二つの戦争の記憶ーーを鮮明に想起させるからではないだろうか。

ベルリンの慰安婦少女像(出典:AP News)

ダイナミックで複雑な「記憶」

Erllが説明するこれら5つの次元は、私たちのもつ「記憶」についての理解をより深めていくうえで、非常に重要なポイントだと思う。

記憶は、個人のレベルでも集団のレベルでも生成され、常に時間も空間も旅する流動的なダイナミクスのなかで変化を続けている。

また、日本では文科省が歴史の教科書を制定しているが、そのなかで戦争の記憶として兵士であった男性の視点だけにスポットライトを当てたとしたら、それは「トップダウン」の記憶生成といえるし、逆に、被爆者や迫害を受けてきたマイノリティ、自然災害の被災者や性暴力の被害者が、自分たちの過去の経験をひとつの「記憶」として言葉にし、形にしていくことは「ボトムアップ」のベクトルとして説明できる。

在日コリアンとしてのナラティブを紡ぎながら、ボトムアップな記憶を生み出しつづけるちゃんへん.さんの著書(2020年出版)

ここまで読んで、「記憶」というものがいかに複雑か、記憶の学がいかにしてその主題と向き合ってきたか、少しは理解していただけただろうか。

一口に「記憶」といっても、冒頭で僕が立てたような問い(昼ごはんと靴下)は、どちらかというと脳科学のような自然科学の領域が探究している。ただ、そのような一見取るに足らないような記憶でも、それが人間の歴史意識やアイデンティティの形成に関与し、ひいては社会問題として出現するならば、それは人類学や歴史学、社会学といった人文・社会科学系の出番を意味する。

そもそも主観的な要素が多いトピックであるだけに、僕も未だに理解できていないことがたくさんあるし、今後も学びつづけていくことになると思う。そして、その学びの旅のスタート地点に立った僕がいち日本人として好奇心を抱いたテーマが「アイヌ」だった。最後に、期末論文として書いた「アイヌの記憶」について少し紹介して終わろうと思う。

* もし論文に興味があるという方がいれば、最下部からクリックしてもらえれば読めます。英語ですが。

同化されてきたアイヌ、同化されてきた僕らの記憶

僕がこの論文を通して答えようとつとめた問いは、

「映画『アイヌモシリ』をマルチディレクショナルな記憶交渉の触媒として捉えることは可能か」

ということである。どういうことか。それを説明するには、まず歴史に触れなければならない。

口承文化をもつ民族の歴史を正確に理解するのは難しいが、アイヌの人々が先住民として現在の北海道(アイヌ語ではアイヌモシリ)を中心としたテリトリーに定住したのは12〜13世紀とされる。独自の文化や言語、宗教観をもつアイヌは、主に漁業を生業とした狩猟採集民としてその土地に暮らしの根を生やし、15世紀には、日本などと活発に貿易関係を結ぶようになった。17世紀に入ると、徳川幕政下にて松前藩がアイヌモシリの南部を軍事的・経済的に侵略し始め、”原始的”な民族であるということを理由に植民地支配を進めたため、日本に対するアイヌの依存度は高まっていく。

維新後、本格的に近代化をおしすすめる日本政府は、アイヌに対して冷たかった。1869年にアイヌモシリを北海道として併合(=領土略奪)、生まれたての国家の北に浮かぶ巨大な島は、西洋から輸入したさまざまな産業開発技術の実験場として最適だったのだ。1899年の「北海道旧土人保護法」では、「保護」という名のもとに、アイヌにわずかな土地を”与え”、それを日本経済のために農地として活用させることで、徐々にアイヌを”日本人”として吸収していく「同化政策」をとったのである。いまや”保護された”アイヌは自分たちの失敗に対して自己責任をとることになり(実際に多くのアイヌがそのような意識を内面化していった)、それでいて野蛮で奇怪な他者として“優等な”日本人のアイデンティティ形成を下支えし、ついには都合のいいことに、戦争中は日本帝国に奉仕する日本人として、戦場に駆り出されたのである。

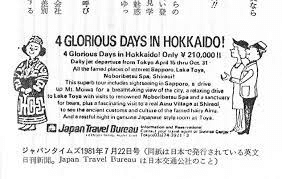

1981年7月22日に日本交通公社が掲載した英語広告には、「”ほんとうのアイヌ部落”を訪ね、”名高い毛深いアイヌ”の古い風習と文化を見学する」ツアーが宣伝されている(出典:Marcos P. Centeno)

戦後のアイヌの状況は、少しずつ前進の気配もみせていく。1946年に北海道アイヌ協会が法人化すると(アイヌを代表する唯一の法人)、アイヌの人々にとって重要な「土地」を取り戻す運動にはじまり、国連との連携も功を奏し、徐々にアイヌを先住民として認める動きが国内で広がる。1997年、札幌地方裁判所がアイヌを北海道の先住民族と認めた。その11年後、2008年にはようやく日本政府もアイヌの先住民としてのステータスを公認したのだ(ちなみに、ニュージーランドはその30年以上前にすでにマオリ族の先住民権を認めている)。

しかし、確実に改善の方向へ向かってはいるものの、アイヌの人々や文化への意識的・無意識的、あるいは構造的・個人的な差別は終わらない。麻生太郎が2020年1月に述べた「一つの言語、一つの民族発言」のような権力者による失言は論外だが、他にもさまざまなコンテクストでアイヌの人々が傷つけられている(たとえば最近の例がこちら)。

ここまでアイヌと日本の関係の歴史を簡単にまとめたけれど、これは日本人を責める、ということではない。考えたいのは、これらの事実を知っていたかどうか、ということ。僕は、知らなかった。

つまり、教えられてこなかったということ。他のより支配的な歴史のナラティブに比べて、圧倒的にその露出が少ないがために、僕らの過去の「記憶」の外に押しやられてきたのだ(ちなみに記憶は旅をするので、実際にその時代に生きていなくても、個の中に形成されうる。戦後に生まれても戦争の集合的な記憶をもっているように)。この過程を、僕は論文のなかで、「記憶の同化」と呼んだ。

マルチディレクショナルな記憶

この記憶の同化に気づかせてくれたのが、映画『アイヌモシリ』だった。

2020年秋に公開された本作品は、北海道阿寒湖のアイヌコタン(アイヌのコミュニティ)に暮らす少年カントが、「ふつう」な生き方と「アイヌとして」の生き方のはざまで葛藤し、現代の日本に生きるひとりの人間としてアイデンティティを問うていくストーリーになっている。

実際にキャストのほとんどがアイヌであることはもちろん、北海道出身の福永壮志監督がアドリブや創発性を大事にし丁寧につむいだとされるシークエンスには、どこか静かな力強さがあり、本当にアイヌの人々が日々の生活を営んでいる様子を切り取ったかのようなリアルさがうかがえる。そのなかでも、特にパワフルだと感じたのは、アイヌ手芸店を営むカントの母・エミと観光客とのあいだのインタラクションだった。

スクリーンショット(出典:『アイヌモシリ』)

まずあるシーンで、スーツを着た男性の観光客が店に入ってくる。いらっしゃいませと迎えいれたエミに対して彼が発したのが「ここってアイヌの店?あなたアイヌ?」という言葉だった。笑顔で肯定するエミに「そうですか」と言い残して去っていく。一見、特に何もないようにも感じるかもしれない。

その後、観光客のカップルが店を訪れるシーンがある。その女性がカントと会話をするエミに対して「日本語上手ですね」とお世辞気味に褒めるのだが、その後「写真一緒に撮ってもらってもいいですか?」と頼む。表情は笑顔。エミも「いいですよ」と笑顔。さて、これは微笑ましいハッピーなシーンととらえていいのだろうか。

スクリーンショット(出典:『アイヌモシリ』)

ここで重要なのは、この観光客が笑顔で接していることでも、エミに対して興味を抱いたことでもない。彼らが、歴史と、それによって自分たちの行動がもつ意味と影響を、「知らなかった」ことが重要なのである。もちろん、「日本語上手ですね」は言語同化の歴史、「あなたアイヌ?」や「写真撮ってもいいですか?」はもの珍しい対象(=同じ日本人ではないという深層意識、なぜならふつうの同じ日本人とは写真を撮らないだろう)としてアイヌをとらえる差別の歴史を鮮明に想起させる。しかし、それよりも重要なのが、「そのような思考に至らない」という現実であり、それを助長する社会構造と力学なのだ。

映画『アイヌモシリ』は、僕にこのことを気づかせてくれた。Erllの理論を借りれば、ひとつの「媒体」として、アイヌの記憶だけでなく、ひとりの日本人としての記憶を見つめなおす機会を与えてくれた。その記憶のフォースは映画のなかにとどまることなく、僕のこうした論文紹介や、他にも映画を観てレビューを書いたり、友人や家族と会話をもうけた人(=運び手)によって多方向に移動し、変化し、人々に影響を与えていく。

それは、「もっとアイヌ映画を作れば、アイヌの状況も改善する」というふうな、社会的なディスクール(言説)の限られたリソースをめぐって競争させるゼロサム思考で理解できるものではなく、映画が生み出す公私の空間を、異なる記憶がぶつかりあい、異論を唱えあい、交渉しあう、複雑なマルチディレクショナル(多方向的)スペースとしてとらえるということにつながるのである。

記憶の多元性

こうしてアイヌと日本の記憶の関係性をひもといてみることで、いかに「単一民族国家」といった歴史意識が幻想であるか、いかに「日本」というような言葉を使うたびに包括と排除のメカニズムが発生するのか気づかされた。

また今回は、民族にスポットライトを当てて記憶の複雑性と向き合ったけれど、他にもジェンダーや言語、セクシュアリティや障害など、たくさんの視点から記憶の多元性を掘り下げることができる。

そう、記憶は多元的なものだから。

人の数だけ存在するし、それ以上に無数の集団のなかで生成され、運ばれ、利用され、紡がれ、変化していく。

あるいは人ではない存在も、それら自身の記憶をもち、歴史をつくっているのかもしれない。

そんな複雑な世界、ひとつひとつの存在が過去を記し、憶えていく世界に僕らは参加していて、その一端でこれからもかかわりつづけていくのだろう。

主な参考文献

Erll, Astrid. 2011. “Travelling Memory.” Parallax 17 (4): 4–18.

アイヌ民族文化財団ホームページ(https://www.ff-ainu.or.jp/)

映画『アイヌモシリ』

おすすめ文献リスト

記憶学者 Michael Rothberg ーー 著書に『Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization(2009年)』など

文学・文化学教授、記憶学者 Astrid Erll ーー 主な著書に『Memory in Culture(2011年)』など

エジプト学者 Jan Assmann ーー 論文・エッセイに「Globalization, Universalism, and the Erosion of Cultural Memory(2010年)」など

文学者・人類学者 Aleida Assmann ーー 著書に『Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories(2010年)』など

記憶学者・映画学者 Annette Kuhn ーー 著書に『Locating Memory: Photographic Acts(2006年)』など

論文

学期末に書いた、上記の映画とマルチディレクショナルな記憶、アイヌと日本の記憶形成や歴史意識をテーマとした論文です。よければどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?