動画付きの実用書における編集のコツ!?

先日、久しぶりに動画付きの本を編集しました。

「動画付きの健康エクササイズ」の本です。

実は、10年ぶりでした。

最後に編集した動画付きの書籍はテニスの解説本なのですが、それも7年も前のことです。

本当に久しぶりだったため、いろいろと忘れていることが多く、なかなかスムーズに動画編集をすることができませんでした。

さらに、動画が長時間だったため、「本当に大変だったな〜」と感じました。

今回は、動画付き書籍の動画編集について、刊行したばかりの健康エクササイズ本で行った編集作業に沿いながら、「実用書の書籍編集者が行う動画編集」についてご紹介します。

紙面と動画を連携させる必要がある

動画付きの解説書は、紙面と動画を連動させることが必要です。

ここがYouTubeのような動画だけのコンテンツと異なる点です。

今回の書籍では、動作の手順も紙面に載せているため、きちんとした連動が求められました。

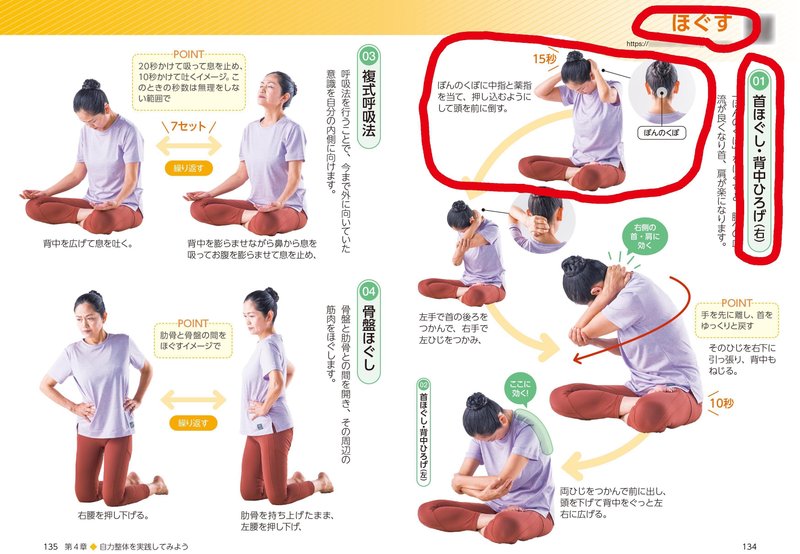

たとえば、以下が紙面と動画のキャプチャです。

赤線で囲っているところが連携した部分です。

大見出し「ほぐす」と中見出しの「01 首ほぐし・背中ひろげ(右)」が、紙面・動画の両方に共通で表示しているところです。

実技も、紙面の写真と動画が同じになっています。

これによって、連動されていることがわかりやすくなっていると思います。

動画のメニューと紙面の参照ページも同じです。

以下は、メニューと紙面のキャプチャです。

大見出し「腰痛」と「ページ番号」が、メニュー・紙面共に共通になっています。

メニューは、本で言うところの目次と同じ要素ですから、これは書籍の編集作業と大きく変わるところではありません。

もちろん、この実技も、紙面と動画を連動させていますので、その部分は動画付きの解説書特有のものと言えるでしょう。

大見出し「腰痛」、中見出し「丸い腰タイプ」、小見出し「背中・お尻の筋肉強化」を、紙面・動画共に共通で表示しました。

じつは、見出しレベルが「大」「中」「小」3つあり、ここは苦心した部分です。

見出しレベルが「大」と「小」の2つだけのところもあり、動画でどのように表示し、紙面でどのように掲載すれば、読者にわかりやすいかを考え、上記のような表示の仕方にしました。

これらのように、動画付きにエクササイズの解説本や動画付きのスポーツ解説本などでは、「本(紙面)」「動画」「メニュー」などを連動させることが必要なのです。

動画の修正指示に苦労しました……

紙面について修正指示を行う場合は、ゲラ(校正紙)に赤字を入れればすみます。

それだけで、修正を行うDTPさんにわかるからです。

しかし、動画の場合、修正指示を行うのが簡単ではありません。

動画はつねに動いているため、どこを直すのかを示すのが容易でないためです。

該当箇所を示すには、「時間」伝えることが必要になります。

たとえば、タイトル(見出し)を挿入するとき、私は以下のような修正文章を作りました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

●37 身体の側面ほぐし(右)

【チャプター=タイトル】

[00:47:25くらい]

セリフ→「手を前に伸ばして〜」とタイミング合わせる

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

テロップを修正するときは、以下のような指示をしました。

+++++++++++++++++++++++++++++

[01:49:38くらい] テロップ カエ

フトンの中で行う

↓ ↓ ↓

布団の中で行う

+++++++++++++++++++++++++++++

このような指示は、ゲラがあれば簡単ですが、動画にはゲラがありませんので、上記のような指示を行いました。

この指示の文章を作るには

①動画を一時停止し、時間を入力する

②見出しやテロップの「修正前」のテキストを入力する

③「修正後」のテキストを入力する

という作業が必要になります。

動画や音声を修正するときには、以下のような修正指示を行いました。

+++++++++++++++++++++++++++++

[01:28:35くらい]【音声トル】

「引き下げる」というセリフは、視聴者が逆方向に感じてしまうためです。

手もタオルを掴み【下に引き下げる。そして引き下げながら】左右にゆすりますと

↓ ↓ ↓

手もタオルを掴み (この部分を空ける) 左右にゆすりますと

+++++++++++++++++++++++++++++

この指示の文章を作るときは、

①動画を一時停止し、時間を入力する

②セリフをテキストとして入力する

③削除したい部分を明確にする ←上記では【 】で括っている

④修正後のセリフをテキストで知らせる ←上記では削除された部分を( )で表示

という作業を行いました。

これらが数カ所や十数カ所でしたら、それほど大変ではなかったと思いますが、

じつは、この本の動画はトータルで150分もあったため、上記のような指示を何百箇所も行う必要があったのです……。

別の方法として、たとえばテロップの修正では、

①動画を一時停止してそのキャプチャを撮り、

②それをプリントアウト。

③その出力紙に紙面のように赤字を記載し、

④それをスキャンして送付する。

という方法があるでしょう。

実際トライしてみましたが、この方法ですと、

「個別に行う場合」は、プリントアウトを取りに行く時間がかかり、

「すべてプリントアウトしてから行う場合」は、再び動画の該当部分を再生し直し、時間が空いてしまうため自分の頭の中ももう一度その部分に戻すことが必要になるための時間がかかりました。

そのため、この方法は採用せずに、テキストによる修正指示にて進めました。

修正を行う動画編集サイドとしては、プリントアウトされたもののほうが、該当部分がわかりやすいため修正しやすいですから、苦労をかけてしまったでしょう。

キャプチャに赤字を入れる方法ではなく、テキストでの修正指示を採用したのは、別の理由もありました。

たしかに、テロップやタイトルなどの文字修正だけでしたら、キャプチャに赤字のほうが、動画編集サイドにとっては修正しやすいでしょう。

しかし、映像をカットしたり、追加したり、アップの写真を入れたりする場合は、やはりテキストによる指示が必要になります。

そのため、修正指示の基本はテキストで行い、必要に応じて該当部分の画面キャプチャなどをつける、という方法で動画の修正を進めました。

(それでも、動画を修正する側は大変だったと思います。感謝です!)

絶対にもっと簡単な方法があると思いますが、私の知っている修正指示は、以上のようなものだったのです。

私が、今回の動画編集を終え、今、考えられる効率化の方法としては、「ペンタブレット」の活用です。

修正したい部分のキャプチャを撮り、その画像にペンタブレットで赤字を入れていけば、プリントアウトも不要ですし、タイムラグもないため、頭の中もそのままで続けられる。ですから、ペンタブレットを活用すれば、もっとスムーズに進められると思いました。

動画編集に慣れていらっしゃる方は、どのような修正指示をしていらっしゃるのでしょうか?

私も勉強を続け、さらにスムーズな進め方を学んでいきたいと思います。

なお、今回ご紹介したのは『100歳でも痛くない 痛みが消える自力整体』という本です。

発売直後からとても売れ、発売1週間で重版が決まるという、とてもいいスタートが切れています。

100歳でも痛くない 痛みが消える自力整体

https://www.amazon.co.jp/dp/4405082332/

文/ネバギブ編集ゴファン

実用書の編集者。ビジネス実用書を中心に、健康書、スポーツ実用書、語学書、料理本なども担当。編集方針は「初心者に徹底的にわかりやすく」。ペンネームは、本の質を上げるため、最後まであきらめないでベストを尽くす「ネバーギブアップ編集」と、大好きなテニス選手である「ゴファン選手」を合わせたもの。

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?