出版社と編プロ、良い関係の作り方。仕事の依頼〜チェックまで

今回は、本を作る際にかかせない

編集者同士のチームプレー、

出版社と編プロの関係性を良くする仕事の仕方についてお話します。

こんにちは、高橋ピクトです。

池田書店という出版社で実用書の編集をしています。

最近、編プロさんから、出版社のこんな対応が困る!というリアルな声を聞くことがあり、出版社にできることって何だろうと考えて書きました。

出版社の方で、「編プロと仕事をしているけど、どうも思い通りにいかない」「編プロに仕事をお願いしてみたいけど、初めてでわからない」という方や、編プロの方で「特定の出版社(編集者)とうまく付き合うことができない」という方にも読んでいただきたいです。

出版社と編プロの役割分担

以前、「編集者は、集まると面白い。編プロと出版社のいい関係。」でこんな図をご紹介しました。二者の役割分担がわかると思います。

今回は具体的に場面を設定して(図に★印をつけました)、大事なポイントを紹介したいと思います。

1 仕事の依頼はゴールをはっきりと

★印を付けたのは「企画立案」「読者層設定」「予算検討」。

ケースによるとは思いますが、出版社が行う工程です。

出版社から編プロに仕事を依頼する際に、

「どんな企画で」「どういう読者に向けて」「どういう本をつくるのか」「どれくらいの予算をかけるのか」を伝えることになります。

これらについて、出版社が自分の言葉で明確に伝えると編プロは安心して制作に入れます。ある編集者いわく、ゴール設定が明確な出版社ほど仕事がしやすいのだそうです。

逆に、これらがあいまいになるとスタッフ全員が迷うことになります。また、これを編プロ任せにすると、責任の所在が不明確になり、後で内容を修正する際にもめます。出版社が責任をもって決断、指示を行うのが良い関係づくりのスタートだと思います。

2 現場は極力同席する/できない場合は全面的に任せる

次に★印をつけたのは、現場での作業です。

現場というのは、ここでは著者への「取材」「撮影」などの事を指しますが、著者やスタッフとの打ち合わせも入ります。

いろいろな考え方があると思いますが、私は、版元の編集者はなるべく現場に同席すべきだと考えています。

なぜなら、本の作り手であり、売り手でもある出版社は、クリエイティブが生まれる瞬間に立ち会うことで、その本がもつ可能性を大きく広げられるからです。

取材であれば、著者が発する言葉。ライターによる、その現場でしかできない質問。編集者による実体験。すべてが驚きと発見に満ちています。そこで得られた経験は、その後のコピーライティングにつながったり、本の導入のヒントが見つかったり、営業に本の内容を説明するときに役立ったりします。

現場で出たアイディアを即採用するのも出版社ができる大事な仕事。著者やデザイナー、カメラマンの提案に対して、「それ面白いですね!絶対やりましょう」「どう紙面に落とし込みます?」とすぐに実現の道を探ります。

ある編集者は「出版社から考えを押し付けられ、クリエイティブの翼をへし折られるのは最悪だ」と語っていました。出版社はでしゃばらず、現場のアイディアを尊重し、クリエイティブの翼を最大限に広げてもらうのが大事だと考えています。

逆に、その場に決裁者である出版社がいないと、現場で決断できず、アイディアが発展しないまま消化不良になってしまうのです。これは本当にもったいない。

もちろん、予算やスケジュールの都合で現場に行かない方針の本もあると思います。その場合は、「1仕事の依頼はゴールをはっきりと」を行ったうえで、現場にいるスタッフにすべての判断を任せ、できあがったものを最大限に尊重するのが大事だと思っています。

3 内容チェックは愛をもって

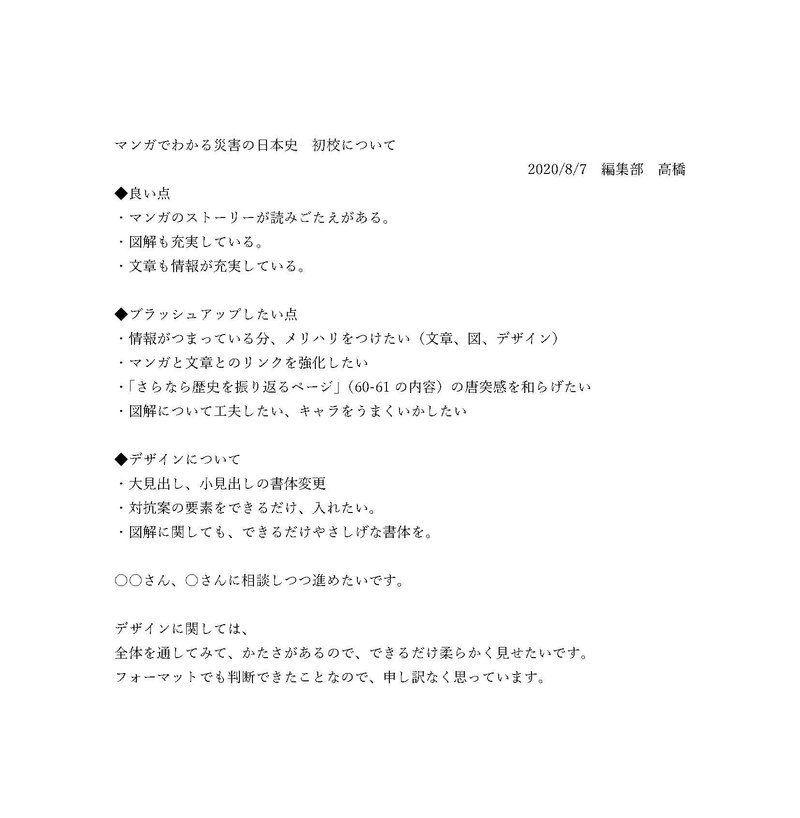

今回最後のポイントが、「初校のチェック」について。

初校というのは、原稿や、写真、イラストなどがデザインされた確認書類のこと。本の完成とほぼ変わらないものもありますが、ほとんどの場合は、まだ改善の余地がある状態です。

編プロの編集者は、この初校作成に力を込めます。

なぜなら、これまでスタッフが作り上げた原稿やイラスト、写真、デザインを、自らの手で編集して、実際の紙面を作り上げる作業だからです。ここは、その編集者の実力がはっきりと出ます。

それをチェックする出版社も真剣です。

そこまでにどんな苦労があったか、わかっているからです。

じっくりと読んで、初校に赤字を入れます。

ただし、初校は改善を前提としたものなので、文章や図、構成などにダメ出しすることになります。そこで気を付けたいのが、愛のある赤字を入れるということです。理詰めで延々と否定されるのはキツいとある編集者が言っていました。よいところは「いいですね!」と言葉で伝えることが大事です。

また、初校は内容をまとめることを重視した結果、読みやすさや、パッと見のわかりやすさ(キャッチーさ)が二の次になっていることも。

なにせ情報量が多いですから、著者から取材して、撮影して、それをページに収めることで精いっぱいになってしまうのです。そこで出版社は、本全体で俯瞰して読んだ評価や、読者目線での評価を赤字に込めます。

たとえば、ページの入れ替えて読みやすくしたり、見出しをキャッチーにして、内容を引き立たせて、「よい内容」を「売れる内容」にブラッシュアップするのが出版社の役目です。編プロ側から見ても、実際にこういった「売れる内容」にするための赤字をもらう方が、内容がよくなるイメージがあり嬉しいと言っていました。

ここでやってはいけないのが、修正指示が二転三転してしまうこと。

私は、初校の赤字に加えて、再校以降の判断がぶれないようにこういった書類を作って共有することにしています。

以上、良い関係性を築くためのポイントを、出版社、編プロ、それぞれの視点からお話しました。対等に意見を言い合い、お互いの個性を発揮して、きもちよく仕事をすることが、良いチームをつくり、良書をつくると信じています。

編プロさんたちの生の声を聴きたい方はこちらもどうぞ。

#私の仕事 #業界あるある #仕事について話そう #編集者

文 高橋ピクト

生活実用書の編集者。『新しい腸の教科書』『コリと痛みの地図帳』などの健康書を中心に担当。「生活は冒険」がモットーで、楽しく生活することが趣味。ペンネームは街中のピクトグラムが好きなので。

編プロさんとの仕事は楽しいです。

Twitter @rytk84

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?