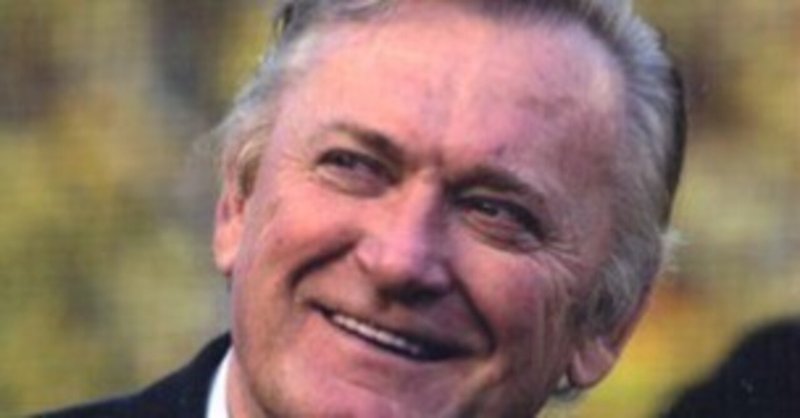

日々の雑感70【オシムさんを偲び、その言葉を振り返る「日本の日本化」①】

昨日は朝からイビッツァ・オシムさんの訃報をみて、布団の中でホロリと泣いてしまいました。もし、誰にでも会えるなら・・という問いでずっとトップランカーだった心の師が旅立たれていったのです。

もちろん僕はサッカー選手や指導者として直接関係するような接点があったわけではありません。昨日は様々な選手たちの回顧を読ませていただきながら、「オシムさんの言葉」から自分が受け取った財産をまざまざと振り返っていました。

今日からは特別編的に、その中で共有したいと思う3つのテーマをお伝えしていきます。

☆『日本サッカーの日本化』

私には、理想とするサッカーはない。「こういうチーム」と決めてしまうとそれ以上のチームにはならないからだ。完璧と言えるチームはないと思っているし、起こりうる状況の中で常に前進して行くだけだ。トータル的にこれが理想というものがない。だからこそ魅力的なんだ。

偽物は、いつまでたっても偽物。模倣はどこまでいっても模倣なのである。イミテーション(前例、事例の模倣)を繰り返しても、彼ら(オリジナル)を超えることは出来ない。日本はコンプレックスから開放されて、自分たちのストロングポイントを自覚するべきだ。日本人はシステム論議が好きらしいが、システムは保証でしかないことを理解したほうがいい。システムの奴隷になってはいけないのだ。

奇跡といっても、自然に起きるわけではない。奇跡がなぜ起きるのか、プロセスを研究する必要がある。毎日奇跡が起こるわけではない。奇跡を金で買うこともできない。入念に準備をした上でしか、奇跡は起きない。

だれの真似もする必要はない。自分たちの道を探さなければならない。いったん掲げたら堂々とそれをめざせ。戦いの前から負け犬になるな。負ける覚悟も含めて、全てにおいて完全な準備をしなければならない。準備に「やり過ぎ」などという言葉はないのだ。

いいチームとは、実は、大きな集合体が、やるべき仕事を確実にミスなく成し遂げているチーム。そして本当に強いチームというのは、夢を見るのではなく、出来ることをやるチームだ。

☆私達は、文化とすらなった悪習慣をアップデートする試合の中にいる

オシムさんの「言葉」をつなげて「文章」にしてみました。いかがでしょうか?

僕がこうして地方創生と呼ばれる現場にいても、コーチとして様々な人々、日本の未来を担うポジションの方々の支援をしていても、この日本の文化とすらなった悪習慣を意識せざる得ないことは多々あります。

「理想」や「正解」があって、それに「人」を機械のパーツのようにはめこんでいく。そんなやり方がまた「正解」とされ「方程式」としてありがたがられる。正解のない時代、先の見えない時代と言いながら、正解を探し、変化を拒み、方程式に固執する。

どこかの誰かの奇跡を探し、前例集や事例集として「横展開」することを金科玉条の仕事とし、模倣品や模倣された地域を拡散することに国費を投入する。そして、毎年のように劣化した模倣品や模倣に失敗した地域を生み出し、地域も国も消耗させていく。まさに、システムの奴隷が生み出し続けた結果こそが「30年間成長なし」という凄惨なこの国の現実。

その現実から脱却するために研究することは「プロセス」であり、探索するのは自分たちの「ストロングポイント」。つまり自己認識であり、自分らしさ、地域の良さであり、地域らしさであること。決してシステム(やり方、how-to )ではない。

オシムさんが挑んだ「日本の日本化」とは、まさに私たち国民全員がこの試合の中にいるからこそなんだよな・と改めて強く感じました。

☆サッカーの試合とは絶対に一人では成立しない。君たちの人生も同じじゃないか。

そして良いチームであり、強いチームである多様な集団が生まれること。それが、地味でも、地道でも、今まさにこの国でボトムから必要とされていることなんだなと。

オシムさんは「トレーナー」と呼ぶのを嫌い「ティーチャー」と呼ばれることを好んだそうです。それは Trainer の語源に馬を従わせるという意味があり、人と人としてリスペクトしていくかかわり方を求めるオシムさんの哲学にあわなかったからといいます。

今、日本の親、上司、先生達はトレーナー化してしまい、私たちは「ティーチャー」と呼ばれることにすら抵抗を感じ「コーチ」という言葉を使っていますが、それはまさに同じような感覚から来るものなのだろうと思いました。

個として、コーチとして、よきチーム、強いチームを生み出せる個々やつながりへの関わりを、これからも小さいながらライフワークとして積み重ねていきたい。あらためてそう感じました。

ありがとうございます。頂きましたサポートは、この地域の10代、20代への未来投資をしていく一助として使わせて頂きます。良かったら、この街にもいつか遊びに来てください。