大命題に挑む「暇と退屈の倫理学」

こんにちは、ナカムラです。今回は「暇と退屈の倫理学」という書籍を紹介したいと思います。

長い休みが続くと、だんだんとやることもなくなって暇になってくる今日このごろ。そんな時に読んでみてほしいのがこの「暇と退屈の倫理学」です。

何となく「退屈だなぁ」と思う時はあったけれど、それを構造化して解決しようなんて考えたこともありませんでした。

本書は、この人類普遍の課題である「暇と退屈」に対して、その解決策を導こうとする試みです。今回のnoteでは、細かい話は全部省いて、核となる概念と結論を紹介したいと思います。

1)本書が掲げる問い

本書は以下の問いを探究する形で進んでいきます。

”退屈とどう向き合うべきか?”

個人的には興味のそそる問いですが、わざわざ東大院の教授が研究するようなテーマなのか?と思ってしまうのも事実(※筆者の國分功一郎さんは東京大学大学院総合文化研究科の教授)。

その辺り、この問いがどんな意味を持つのか?という背景を簡単に整理したいと思います。

ざっくり言うと、「豊かさを得た我々人類は、暇を持て余した結果、不幸に陥ってしまったから」ということになります。

長い歴史の尺度で見ると、社会は豊かになっていると言えます。周りを見渡せば、生活必需品とは言えない、様々な商品・サービスで埋め尽くされています。

豊かさは何をもたらしたか?端的に言えば「余裕」です。

一つは金銭的余裕。もう一つは時間的余裕です。

これらの余裕の獲得は「暇」を生み出しました。

何もしなくともよい時間です。

しかし人間は、暇を持て余すようになります。使い道が分からないわけです。すると退屈してきます。退屈から逃れるために、暇を埋める何か(気晴らし)を探します。

そこに目をつけて生まれたのが消費社会です。暇の使い道が分からない消費者に対して「これこそがあなたの求めるものですよ」と金と時間を使う対象を与えて、利益を生み出しているのです。即ち、”消費社会による暇の搾取”が誕生したのです。

こうして人は欲しくもないものを買い、満足したフリをするようになる。本当は何も満たされてはいないのに…ということです。

これでいいのだろうか?というのが本書の姿勢です。

豊かさを手に入れて、幸福になったはずだが、これが本当に幸福なのだろうか?という疑念です。

これこそが、前述した問い

”退屈とどう向き合うべきか?”

の背景です。

2)暇と退屈とは何か?

ここから、そもそも暇と退屈とはなにか?そしてそれらはどんな構造を持っているのかについて説明します。

まず、暇と退屈は別物として定義されています。日常生活だと、「暇だな~」と「退屈だな~」はほぼ同義で使われているように思われますが、実は違うのです。

歴史を紐解いていくと、「暇」はポジティブな響きを持ちます。暇を持っているとは、労働に時間を費やさずとも生活することができる証として、高い価値を持っているという訳です。

schoolの語源であるscholē(スコレー)はギリシャ語で「余暇」を表します。これは、”精神活動や自己充実にあてることのできる積極的な意味をもった時間、また、個人が自由または主体的に使うことをゆるされた時間のことである。”と定義され、労働に従事しない貴族の特権でした。

そんなわけで、暇は「余裕がある」という状態を指し、その暇を上手に過ごせれば退屈しないし、それができないと退屈してしまう、という構造になっています。

ハイデガーによる退屈の分類

ハイデガーは、退屈を三つの段階に分類しています。

具体的なイメージができるように、それぞれの退屈について本書からハイデガーの例を引用しておきます。

第一形式の退屈例:

たとえばわれわれはある片田舎の小さなローカル線の、ある無趣味な駅舎で腰掛けている。次の列車は四時間たったら来る。この地域は別に魅力はない。なるほどリュックサックに本を一冊もってはいる――では、本を読もうか?いやその気にはならない。それとも何か問いか問題を考え抜くことにするか?そういう感じでもない。時刻表を読んだり、この駅から次の駅までの距離の一覧表を詳しく見たりするが、それらの地域のことは他には何も分からない。時計を見ると――やっと十五分過ぎたばかりだ。では街道へ出よう。われわれはただ何かをするために、行ったり戻ったりする。だがなんの役にも立たない。そこで今度は街道に沿って植わっている並木の数を数える。再び時計を見る――前に時計を見てからちょうど五分たった。行ったり戻ったりするのにも飽きたので、石に腰をおろして地面にいろんな絵を描く。そうしながら、ふと気がつくと、また時計を見てしまっている――やっと半時間たった――といった具合に進んでいく。

第二形式の退屈例:

我々は夕方どこかに招待されている。だからといって、行かねばならないということはない。しかし我々は一日中緊張していたし、それに夕方には時間が空いている。そういうわけだから行くことにしよう。そこでは慣例通りの夕食が出る。食卓を囲んで慣例通りの会話が交わされる。すべてとても美味しいばかりでなく、趣味もなかなかいい。食事が済むと、よくある感じで楽しく一緒に腰掛け、多分、音楽を聞き、談笑する。面白く、愉快である。葉巻を吸いながらきちんとその場に溶け込み、会話に参加し、一晩中上機嫌でいるのだ。帰宅すると、明日の仕事についておおよその見当をつけ、目安を立てる――するとそのとき気がつくのだ。私は今晩、この招待に際し、本当は退屈していたのだ、と。

第三形式の退屈例:

日曜日の午後、大都会の大通りを歩いている。するとふと感じる、「なんとなく退屈だ」。

第一、第二、第三と、徐々に重症になっていく感じがしますが、筆者である國分氏は、人はこの第三形式の退屈を避けるために、第一形式と第二形式の退屈へたどり着いてしまう、としています。

理由の分からない、「なんとなく退屈」というどうしようもない状態が襲ってこないように、何かに時間を投じるのだけど、最適な気晴らしが見つからなかったり、気晴らし自体が退屈を生んでしまう、ということです。

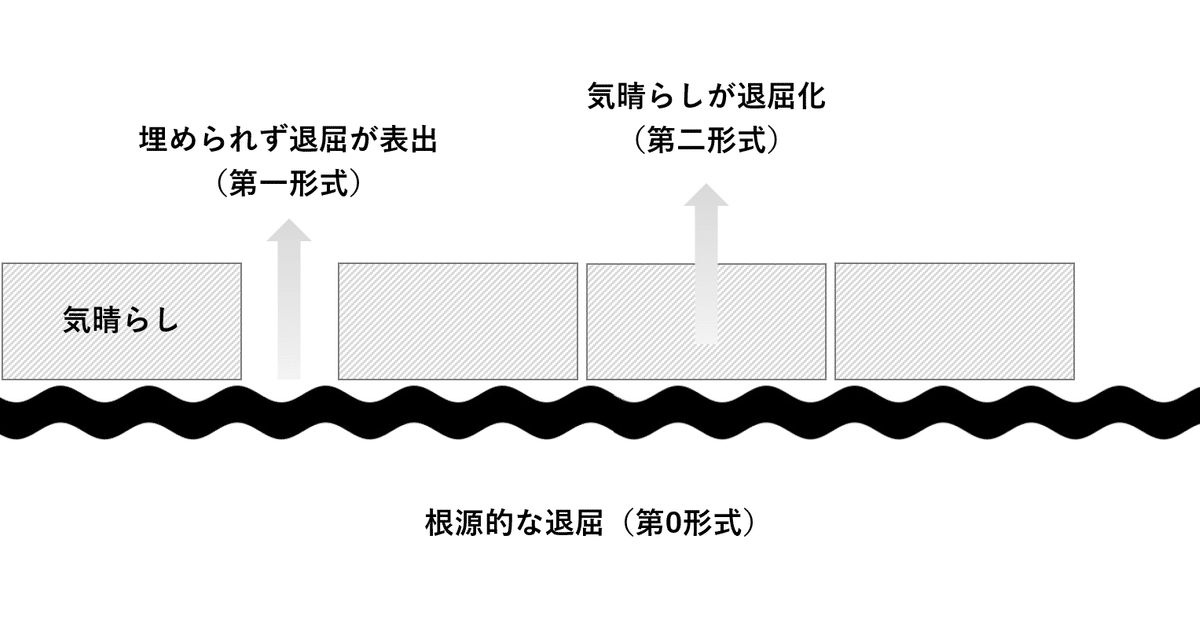

そういう意味で第三形式の退屈とは、根源的な退屈(第0形式の退屈)と捉え直すことができ、以下のような構造に整理できます。

こうして整理し直すと、現代を生きる我々にとって、第一形式の退屈に遭遇するタイミングは比較的少ないように思います。スマホにしろゲーム機にしろ、暇を埋める気晴らしに事欠かず、”物理的に本当に何もすることがない状態”は稀有な気がします。

一方で、第二形式の退屈はどうでしょうか?筆者も書いていますが、日常にはびこる退屈のほとんどはこの第二形式だと思います。

SNSをダラダラ見続けているあの時間、ブロックを消していくだけのゲームに興じているあの時間、何となく参加した飲み会のあの時間。

したがって、本書における「退屈とどう向き合うべきか?」という問いは「日常にはびこる第二形式の退屈とどう向き合うべきか?」という問いに具体化されます。

3)結論

「日常にはびこる第二形式の退屈とどう向き合うべきか?」

第二形式の退屈の構造と、ハイデガーの事例を並べて、筆者は一つの結論を出します。

あの場でハイデガーが退屈したのは、彼が食事や音楽や葉巻といったものを受け取ることができなかったから、物を楽しむことができなかったからに他ならない。そしてなぜ楽しめなかったのかと言えば、答えは簡単であって、大変残念なことに、ハイデガーがそれらを楽しむための訓練を受けていなかったからである。

気晴らしが退屈化するのは、気晴らしを享受する側の問題である。したがって気晴らしを退屈化させないために、気晴らしを心の底から楽しむことのできる器を持つべきである、ということです。

この器を具体化すれば、例えば「教養」と言えるかも知れません。

「教養」があれば、ただぼーっと音楽を聞くよりも、深く味わい楽しむことができるように思います。

小説家の中島らもの言葉にこんなものがあります。

「自分一人で時間をつぶすことができる能力を『教養』と呼ぶのである。」

言い得て妙、という感じがします。

本書にもありますが、必ずしもこの器は「教養」でなくとも良いと思います。気晴らしに対して、能動的にしろ受動的にしろ、楽しむ準備ができている、開かれた状態でいることが重要である、ということです。

4)最後に

本書は、第二章~第六章で様々な哲学者が遺した「暇と退屈」に関する考察を取り上げながら、それらを批判的に検討し、第七章で結論を導く構成になっています。

結論は先に示した通りで、非常にシンプルなものでした。一方で、この結論に至る検討の過程は、何度も読み直す価値がある哲学の面白さがあります。

過去の偉人が導いた答えを絶対解とせず、批判的に検討し、再解釈したり新たな概念を持ち込んだりしていくプロセスは、安直な答えを得て立ち止まろうとする自分の尻をピシャッと叩いてくれる感覚があります。

また、この過程をどう捉えるかは、個々人の受け取り方に委ねられている節もあります。前述した整理も、一部私の解釈が混じっていますが、その過程に意味があるのだと思います。

以上、大命題に挑む「暇と退屈の倫理学」でした。最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

ナカムラ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?