現役高校生が本気でリサーチして分かった「起業」という可能性

東京の学校に通っている、今年から高校2年生のシュンです。

起業に関心があって、僕自身そろそろ大学受験だったりいろいろ悩み始める時期になってきたので、日本のスタートアップの現状だったり将来の選択肢だったり、大学受験や今の社会の課題などを僕なりの視点でまとめてみることにしました。

せっかく頑張ってリサーチしたので、ここでシェアハピをしたいと思います。

迷える誰かの参考になれば嬉しいです。

「日本は若手の起業家が少ない」とか言ってるけどそれの何がいけないんだよって話

さて、さっそく本題に入っていきたいと思います。

なんか小池都知事とかがよく言っていたりメディアでもよく目にすることとして「若手起業家が出てこない日本社会を変えなきゃいけない!」とかよく見ませんか。

僕は「起業してみたい人」だからそういうのをみると「それなぁ、周りに共感してくれる人少なくて辛いんだわぁ」とか思って共感しちゃうわけなんですが、実際なんで日本で起業家が増えなきゃいけないんでしょう。

調べてみました。

少子高齢化が進んでいる日本経済を元気にするには、若い人が新しいビジネスを起こしてくれる必要があります。

なるほど。

確かに納得がいく理由です。

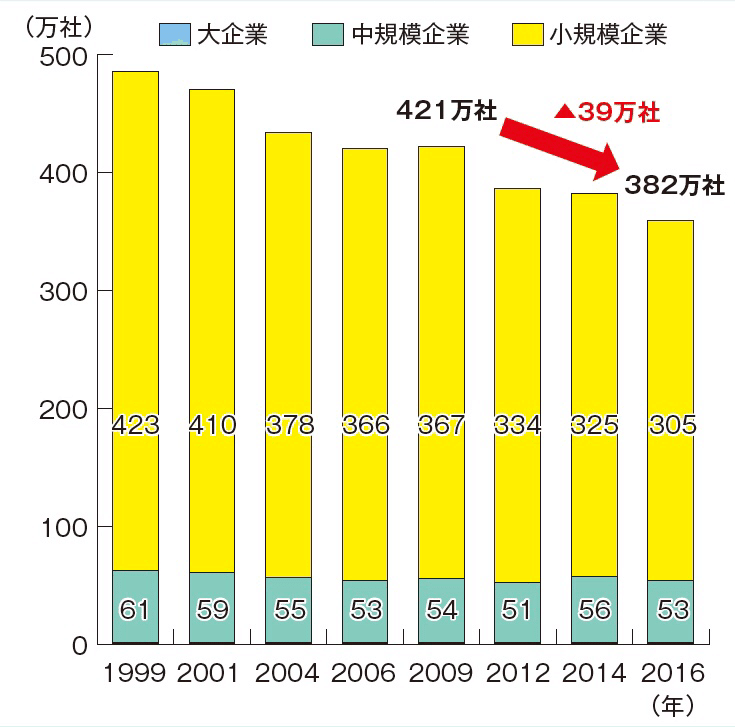

企業の数も減少しているみたいです。

2014年から2016年の間に大企業は47社増加した。一方で、同期間に小規模企業は20万社減少している。人口減少下の高齢社会において、企業の休廃業が増えるのはやむを得ない。退出した企業の穴を埋める、新しい企業の登場が経済発展には不可欠だ。

ただ、これらを聞いて「日本経済を元気にする」ために起業しよう!と思い立つ人はそうそういないんじゃないかと思います。

だって直接的に自分のために頑張れそうじゃないし。

じゃあ起業したらどんないいことがあるんでしょう。

起業したら嬉しいこと

自分の価値に比例した対価をもらえる

好きな人と仕事ができる

人生の時間が確実に濃いものになる

多くの素晴らしい人に出会える

成長をとても実感することができる

同じ毎日が1日としてない

行動範囲が変わっていき新しいことを知ることができる

1つのことにフォーカスをしなくてよくなる

自分の裁量や決定でいろいろなことを動かすことができる

時間を自らコントロールできるようになる

ざっとこんな感じのいいことがあるみたいです。

起業、最高じゃないですか!

逆になんでみんな起業しないのって不思議になりますよね。

じゃあ次。

起業することのリスク

安定した収入が得られないリスク

借金や赤字を抱えてしまうリスク

住宅ローンや融資、入居審査が通りにくくなるリスク

予想通り経済面の不安が大きいみたいですね。

確かにこの3つを突き付けられると起業しようと張り切ってる自分を落ち着かせたくなっちゃいますが、ここのリスクに関しては次の章でしっかり自分の立場になって考えてみたいと思います。

日本の起業の現状

起業をすることの良し悪しが感覚的に掴めたところで、次は「じゃあ実際はみんなどんな理由でどっちの選択をしてるの?」について書いてみようと思います。

結論から言うと、日本ではまだまだ他国と比較しても起業家が圧倒的に少ない現状があります。

どうして起業する人が少ないのか。

日本人の国民性から考えると、以下の2つの理由が挙げられます。

起業が身近ではない

「不確実性を回避する」という国民性が起業に向かない

また、元ミクシィ代表の朝倉祐介さんは、

の中で

日本の問題は「起業家がいないこと」だと指摘しています。

シリコンバレーでは、起業やスタートアップが非常に活発だということは知っていましたが、私の想像以上でした。実際に起業している人の数が多いからだと思います。ここスタンフォード大学にも、おそらくたくさんの起業家がいることでしょう。

しかし例えば日本の東京大学では、周りにそれほど多くの起業家はいません。ほとんどの学生は国家公務員を目指したり、総合商社や金融機関などの、伝統的な大企業に就職したがります。別にそれ自体は悪いことではありません。

問題は、ロールモデルや手本となる身近な人がいないことです。みなさんの周りには、スタートアップに携わる友達や先輩がたくさんいることでしょう。奇妙に聞こえるかもしれませんが、ここに多くのスタートアップがある最大の理由は、多くのスタートアップがあるからなのだと思います。そうした人たちに触れていれば、自分でもできるかもしれないと思う。

なるほどね、と。

僕ら高校生でもありますよね、特に試験前とか。

周りが数学やってるから数学の問題集やるか、みたいな。

これまで日本が起業家が少ない国だというムードで話を進めてきましたが、他にこんな面白いデータがありました。

起業希望者に対する起業家の割合については、1997年から2012年にかけて、13.1%、18.6%、19.9%、20.2%と増加しており、起業希望者が減少している一方、毎年一定数の起業家が誕生しているようです。つまり、起業希望者はおおむね高い確率で起業に成功している。

これは中小企業白書2017年度版によるものらしいですが、ちょっとデータが古いですね。

ただこのデータから分かるように、いずれにしろ日本が起業しづらい国であるというイメージは過去のものになってきていると考えることができるのではないでしょうか。

まとめ

ここまでの話を一度整理しておきます。

・どうして日本で起業家を増やさなきゃいけないのか、それは少子化が進む日本経済を成長させるため

・起業することにはいいこともたくさんあるしリスクも結構伴う

・日本人の国民性が起業をさせづらくしているのかも

・周りに起業している人がいないから身近なものにならない?

・起業を志す人は少ないものの、起業をした人が成功をするケースは増えてきている→起業すること自体のハードルが高いわけじゃないのかも!

「日本における起業」という大きな視点から、これら5つの点に気付くことができました。

ただ、ちょっと僕自身調べていて「あんまりおもしろくねぇ話だな」と思ったので、次は僕を含めた「高校生」という視点に立ってこの起業について考えてみたいと思います。

僕ら高校生が将来に向けてちょっと考えてみたいこと

僕ら高校生は「人生」という2文字を頭に思い浮かべた時、最初に「大学受験」の4文字が出てくるように設計されていますよね。

この記事を読んでくれている同じ高校生の人だったら「やっぱその話はするよね~」って感じだと思いますが、ちょっと付き合ってください。

多分言いたいことはほとんど変わりないと思いますが。

一度僕の話をさせてください。

僕は今年から高校2年生になります。

「東大いくぞ!」みたいな進学校に通っていて、でも中学3年生の時に勉強で挫折してしまって。

どんなに勉強しても成績がついてこなくて、学校では仲の良い友達たちからも勉強の話になると「お前あんな勉強してたのにそれはヤバい」みたいな感じでバカにされる時間が続いていたのでいよいよ耐えきれなくなった瞬間があったんですね。

それでその年の夏休みに「学校の外で何か圧倒的な結果を出して見返してやろう」と考え、調べていく中で起業を知りました。

どうやったら起業できるのか調べて、どうやらIT系はやりやすいみたいだぞ、と。

それですぐに9月くらいからプログラミングを始めました。

プログラミングももちろんなのですが、途中から「こんなことやってても使ってくれる人と繋がれないままだしお金の支援もないじゃん」と立ち止まってみて、中学3年生の12月くらいからビジネスコンテストに応募をしまくるようになりました。

起業を考えるまで小説家に本気でなろうとしていたので「応募しまくる」という姿勢は結構身についてました。笑

でも小説とかの公募とビジネスコンテストには大きな違いがあって、小説は毎回賞ごとに違う作品を出さなきゃいけない一方でビジネスコンテストは11つのプランで全部に応募ができて。

だから「1つ初期費用のかからない間違いなくウケるモデルを考えて一回形にしてみよう」と考えて、ようやく着想したのが「SOSO」という事業でした。これが高校1年生、去年の夏前くらいです。

そこから「クライアント」と「Webを学習中の学生・社会人」のマッチングをし始めて、でもまだまだ受けた案件は2件ほどです。

そして、ビジネスコンテストなどで生まれたコネクションで大人のすでにビジネスをされている方々からの視点で「別にホームページ制作に限定しなくていいんじゃない?」というアドバイスをもらい、「趣味で社会と繋がる」をコンセプトに「お金の関わらない学生中心のクラウドソーシングサービス」を考え、まさに今アプリ化を目指して勉強中という感じです。

また、現在は高校生を対象にした起業家育成プログラムに参加しています。

ここでお金の支援だったりサポートをしてもらったり同じ高校生でおもしろいことに取り組んでいる刺激的な人たちと切磋琢磨しています。

はい。いかがだったでしょう。

「勉強ができないからって俺の可能性否定すんじゃねぇよ」っていう幼稚な反骨心から、学校の外で圧倒的な結果を残して見返してやろうと「起業」という世界に足を突っ込みたがっているのが今の僕です。

ここまで書いてみて、僕は「ちょっとおもしろい」と思うことが3つありました。

それは

・わりとくだらない理由で突っ走れてる

・学校の「外」が最高に楽しい

・身の回りの友達は「大学に入ってから考える」人が多い

です。

1つずつ自分語りさせてください!

わりとくだらない理由で突っ走れる

さっきも書いたように、僕は別に「社会を変えたい、良くしたい」とか現時点ではほとんど考えていないし「ただただ人と違うことをして目立っていたい」ってことだけで1年と半分くらい頑張ってこれたように思う。

ってかなんでこんな成功者ぶってんだろ。笑

まぁいいや。

これは自分自身感じてることだし大人の実際起業して事業進めてる人とかからも言われるけど、なんかきっかけってほんとに何でもいいんじゃないかって。

だって僕が学校の成績が良かったらこんなに学校の「外」のことを知ることができていなかったし、あり得ないくらいいろんな人と関わることができているから毎日が刺激的で。

今なんてまさにコロナで学校がなくなって、友達とかは「マジ暇すぎてヤバい」「時間のつぶし方を教えてほしい」だのインスタのストーリーで騒いでいたりと時間を浪費している一方、僕はSNSで知り合った人と毎日オンラインでプログラミングを教わりながらこの記事を書いたり大人の方とMTGをしてもらったりと、男子校に通っていながら毎日が「リア充」な生活を送っています。

起業するとかどうこう以前に、深く考えずいろんなアクションを起こしていくと、どんどん刺激的なことが増えていくなっていうのが現時点での感想で、ある意味の「フッ軽さ」を持っていることが大切なんじゃないかなって思います。

学校の「外」が最高に楽しい

何度も書いていますが、やっぱり学校の「外」にいる時間だったりコミットしている瞬間がすごく充実してるよって話。

ビジネスコンテストに出まくったことでいろんな大人だったり同じ高校生とコネクションができて、まわりの人たちに影響されて「俺もがんばらなきゃ」って思えるような場所があって、それがすごく幸せなことだなって改めて感じます。

学校で友達とバカやってはしゃいで、一歩出たら全く別のインスピレーションを受けまくる毎日で、その感覚がたまらない。

だから今はずっとそんな時間を大切にしていきたいって思っています。

身の回りの友達は「大学に入ってから考える」人が多い

よく友達に聞くんです。

「なんでお前そんな勉強頑張れんの」って。

何をモチベーションに努力し続けられるのか分からなくて。

でもだいたい返ってくる返事は

「勉強以外何したらいいか分からないからとりあえず今勉強頑張って大学に入ってからやりたいこととか見つけようと思ってる」

なんですね。

これ結構おもしろいですよね。

僕は何かしら明確な目標だったり目指してる未来図がないと努力を続けることができないタイプで、だから手段を目的化することがあんまり好きではなくて。

やりたいことを見つけるために大学に行くことが、いつの間にか目的になっている。別にそれが悪いことだと思わないし人それぞれだと思う。

ただ、僕はどうも「いい大学に入って卒業して、そのネームバリューで大企業に入って」といった、いわゆる「メインのレール」を走る電車に乗っていることを前提に考えすぎているように感じたりする。

僕がただ勉強できる人たちにバカにされたりするからちょっと反抗したくなっている部分も少なからずあるけれど、「起業」っていう選択肢が最初から見えていないんじゃないかとか上から目線で物事を捉える機会が増えたような気がする。

最近ホットな「大学に行く必要はあるのか」という議論

さて、僕の個人的な経験を踏まえて同じ高校生にシェアしたいなっていう要素を3つ挙げて説明をする中で「大学受験」というワードが入っていたように、僕らは「そもそも大学に行くべきなのか」について考えるべきだと思います。

というわけで絶賛進路に悩めるこの私が今思っていることだったりデータとかを見ながら書いていけたらと思います。

結論から言うと、僕は「人による」という答えになってしまいます。

ただ、すでにやりたいことがあって、それが「今」コミットしないと実現できないことなのであれば大学に行く必要はないと思っていて、まだやりたいことだったり関心のあるものが見つかっていない段階であれば今は勉強をして大学に入るべきなんだと思う。

ちなみに僕は今年から高校2年生になるのですが、「高校三年生になるまでの1年間はなんだかんだ自分の取り組みたいことにコミットできる時間を確保しながら学校でそこそこ許されるレベルの成績を取っておく」ことをマストに「大学には入りたい」と考えています。

正直僕は「今」やりたいことがあるし、授業を受けている間にも「あぁ、この間にN高の人とかはどんどん先に進んでいっちゃうんだろうな」とちょっと羨ましく思うことが多くなってきてて。

でもいろんな起業家の話を実際に聞いたり、本で読んだりしていると、「大学でのコネクションが今に繋がっているしそれが大きかったように思う」と言っている人が結構多かったんですよね。

父親にも同じようなことを言われました。

何をやるにしろ、いいコネクションだったりいい環境を手に入れるためにはその手段として「いい大学に入る」必要がある、と。

ここでいう「いい大学」というのは、僕においては慶應だったり早稲田とかになってくると思います。

「とにかく法人を立ててでかいことしてぇんだわ!」っていう思いを叶えてくれるのは、有名な起業家を多く輩出していたり、同じようなマインドを持った人と身近に生活することができる点で「いい大学に入る」ことは、1つの大きな選択肢だと思ってます。

選択肢というより、手段って言った方がしっくりくるけど。

何が言いたいかというと、僕は起業するための手段としていい大学に入りたいと思っていて、ネームバリューなんかは死ぬほどどうでもいいと思ってるってこと。

あと東大に行くつもりもありません。(そもそも頭悪いんだったら行けねぇから大丈夫だよとか言われたら泣きたくなる)

だって頭堅そうな人多そうだから。笑

勝手な偏見だけど東大からノーベル賞が出なかったり起業家が少なかったりするのは、物事を徹底的にロジックで考える人が多いのと「東大生が思っている『勝ち組』」が別の場所にあるからだと思う。

大企業に入ったり研究者になったり、官僚になったり。

そもそも「起業」という選択肢を持っていないことが多いんじゃないかとか勝手に思ってるんだけど実際どんな感じなんでしょう。

高校生の僕には早慶の方が魅力的に映ります。

なんでみんな大学に行くの?

第1位 就職のため 50.0%

第2位 学歴の取得 47.4%

第3位 学びたい学問や資格のため 40.5%

第4位 やりたいことを見つけるため 33.6%

第5位 教養・人間性を身につけるため 27.6%

第6位 みんなが行くから 19.0%

第7位 なんとなく 9.5%

これは2018年の調査結果みたい。

なんかもっと最近のデータがほしいんだけれどなかなか見つからなかった。

でもこのデータおもしろですよね。

複数回答制の調査なので参考にしづらいかもしれませんが、やりたいことを見つけるために大学に行く人とかみんなが行くからって理由がわりと有力みたい。

教養・人間性を身に付けるために大学に行こうと思う人なんているんだね。

いい子ぶっちゃってるだけだろとか思ってる自分をぶん殴りたい。

大学自身が起業を促すプログラムを提供するケースが増えている。14社が起業している東大は「Tech EDGE NEXT」、9社の慶応大は「藤沢イノベーションビレッジ(SFC-IV)」、7社の早大も「WASEDA-EDGE人材育成プログラム」を持っている。

これは結構意外でした。

学生企業の社数1位は東大だと!?

俺の仮説がぁ!

大学に入ってから「やっぱ起業してみよ」と思い立つケースが多いのかもしれませんね!

そして大学でも起業家をサポートするようなプログラムが動いていたりする。

こういうのをしっかり活用しようと思うと、やっぱり「いい大学」に入ることは大切なことのようにも感じますね。

大学別に有名な起業家がリストアップされているよさげな記事があったのでシェアしたいと思います。

先駆者のことを知って自分の今後に生かしていくのも1つの手だと思う。

僕とかは起業家とかの自叙伝を読むのがめちゃめちゃ好きで、個人的にはサイバーエージェントのファウンダーで社長の藤田晋さんの「渋谷ではたらく社長の告白」が超おすすめ。

大人の生活の起業のリアルが疑似体験できるような感じですごいおもしろかったからぜひ読んでいただきたい。

まとめます。

・明確なビジョンを持って大学に入る人はわりと少ないのかも

・大学に入ってから「起業しよう」と考えるきっかけを得ることができる可能性だっていくらでもある

・「いい仲間・いい環境」は「いい大学」に揃っている

・起業することを目的に大学に入る人はもっと少ないのかもしれない

・今起業家として活動している人をロールモデルにできるんじゃないか

の5つに集約できるかなと思います。

大学受験をする時点で起業を考えている人が少ないし、大学に入る理由は案外立ち止まって考えると表層的なものが多い。

でもいい仲間だったり環境に身を置けるのはいい大学に入ってからこそなんじゃないかと信じて受験勉強に励む人が多そう。

別に今やりたいことが決まっていなくても、起業1つとっても起業家をサポートするプログラムが大学にあったりと、大学に進学してからいくらでも「やりたいこと」だったり「取り組みたいこと」っていうのは見つけられるんじゃないかってこと。

これらのことを踏まえて、改めて「日本に起業家がいない」ことを考え直してみたい。

わりと今の日本のシステムのままでも起業する人は多くなってもおかしくないと思うじゃないですか。

でもそれでも他国と比べれば全然少ないし、ある意味日本経済を発展させる人が出てこない現状を変える必要性はあると思う。

そこで僕は考えました。

「大学に入った段階で、ある程度みんなが『ちょっとやってみたいこと』を持っていたり『これからの大学生活で起業するって可能性もあるな』といった意識を持っていたら、シナジー効果が生まれてポンポン起業家が増えるんじゃないか」と。

ってかそもそもお前はなんでそんなに起業家を増やしたそうにしてるんだよって言われそうなのですが、僕は起業家を増やしたいとは思っていません。

今感じている「学校の『外』が最高に楽しい」という思いをシェアしたいんです。

大学入学時点で「ちょっとやってみたいこと」だったり「起業」という視点を持っておくためには、高校生のうちから何かしら学校の「外」で過ごす時間がなくてはいけないと思います。

「学校の『外』が最高に楽しい」という感覚を持っていたら、「今すぐに方向転換するとかはハードル高いけれど、大学に入ってから死ぬほど充実できそう」と思えるし、それが受験勉強のモチベーションになったりするはず。

何より、それがどんな些細なことであったとしても、大学に入ることを「目的」から「手段」に変えてくれるってこと。

だから僕は大学に入ることを「手段」として見ることができていたのか。

なるほど、なるほど。

今の「日本に起業家がいない」という課題だったり「AIの台頭によって『いい大学に入っていい会社に就職する』というこれまでデフォルトだったレールが壊れ始めている」という点から、なんとなく僕らに必要なことが見えてきたような気がします。

それは一言で言うと、大学進学を「目的」から「手段」に変えることだと思う。

「大学に行く必要はあるのか」という疑問を持った時に参考にしてもらえたら嬉しいです。

「今の僕ら」と「起業家」の共通項

前の章で熱く語ったように、僕ら高校生は、学校の「外」に身を置く時間を作ることで大学受験だったり何にしても「目的」を「手段」に置き換えることができると。

じゃあ具体的に自分の「ちょっとやってみたいこと」で「学校の『外』」と繋がるためには何が必要なんでしょう。

これは今の僕が小規模でやっている事業と関わってくるのですが、僕の中では答えが出てると思ってます。

僕らと学校の「外」にいる人。そこに見出される共通項は

趣味

です。

世の中には好きなことで生きている人がたくさんいます。

タイトルがそのまま過ぎる感じですが、これも読了後のモチベーションが上がるように設計されたようなホリエモンさんの著書なのでぜひ一度読んでみてください。

これからの時代「自分が好きなニッチが仕事になる」とも言われたりしますよね。

数学・国語・理科・社会・英語といった勉強以外に、僕らは何かしら好きでやっていることがあると思います。

ギターや読書やプログラミングやゲームや動画制作。

「趣味を教えてください」と聞かれた時にいつも答えているもの。

一度頭に思い浮かべてみてください。

次に、その趣味を仕事にしている人がいるか考えてみてください。

ギタリスト、読んだ本を紹介するブログを投稿してアフィリエイトフィーを副業で稼いでいる人、プログラマーやエンジニアにゲーマーから動画クリエイター……

そう。いくらでもいるんです。

そしておもしろいことに、これらは「企業に就職しなくても実現する仕事」ばかりですよね。

言い換えると「学生のうちにできるものしかない」ということ。

僕らが趣味だと思って好き勝手やっていることは、仕事になったりする。

僕はWeb制作をやっていて、今は友達だったり知り合いの人で事業をやっている人のホームページを作ったりしています。

5月からはWordPressを勉強してWebクリエイターとして起業しようと考えています。

趣味が仕事になる典型的なケースですよね。

でも「仕事」と言うと堅苦しくてハードルが高いように感じます。

なのでもっと言い換えましょう。

僕らの趣味は、誰かの力になれる。

高校生の視点で最近読んだ本を紹介してTwitterやFacebook、ブログに書いて投稿してみる。

それは誰かの新たな本との出会いのきっかけになるかもしれません。

ギターが趣味?

バンドを結成したくて、でもギターがいないグループを探してメンバーになっちゃえばいいじゃん。

プログラミングができる?

学校の春休み中に出された宿題の情報を共有できるようなラインやインスタよりシンプルな掲示板をローンチしたら超面白い。

自分の趣味を通じて、知らないコミュニティと繋がることができる。

SNSが発達した今、学校の「外」に足を踏み入れることのハードルはないに等しい。

まずは自分からオンラインでもオフラインでも趣味を発信すること。

それが学校の「外」と繋がるきっかけになると思う。

そして、それまで自分が知らなかった価値観が生まれて、ちょっとやってみたいことが増えて。

いつの間にかいろんなことが「目的」から「手段」に変わり始めると思ってる。

それで結局僕はどの電車のどの車両に飛び込むことにしたのか

これまで自分でも驚くくらい長々とマイペースに書いてきましたが、最後にこれから高校生の僕がどんなことをして生きていこうと思っているのかをシェアして終わりにしたいと思います。

僕は「起業したい」という気持ちと「中高生の誰もが持っている趣味で社会と繋がるプラットフォームを作りたい」という思いから、今は学生中心のクラウドソーシングサービス「SOSO」を開発しています。

プロダクトがほしい学生や社会人と、趣味で社会と繋がりたいと考えている中高生がマッチングできる場所を作ることで、結果的に起業家が増える可能性もあります。

先ほども述べたように、現時点で日本の起業家を増やしたいだなんて思えないのですが、きっとこの取り組みをしていく中で、きっと新しい景色が見えてくると信じています。

今年から高校2年生になって、いわゆる「青春」ができる時間もあと1年くらいかもしれません。

正直結構悲しいっていうか、もともとは天才小説家として中学生の頃からメディアで取り上げられまくって有名人として高校生活を過ごす予定だったのにな、とか思って。

でも今振り返ればただ自分の努力不足だったんだと思います。

文章だってもっと狂ったように書きまくれば上達していたと思うし(わりと小説家に憧れていたから小さいころから文を書きまくることには結構慣れてるかもしれないけれど、でもそれが自分以外の人にとって読みやすいものなのかって言われたら話は変わってくるよね)、応募できる賞だってほんとはもっとたくさんあったんだから「賞ごとに新しい小説書くの大変だしダルいからいいや。ってか定期試験ヤバいし」みたいな中途半端な気持ちでやっていたことがいけなかったんだと思う。

今は学外の活動を学校の成績が取れない言い訳にはしたくないし、その反対も然り。

僕の選んだ「高校生起業」というレールを走る電車は、途中乗車駅の「大学受験」という駅で「大学に入って就職する」というレールを走る電車に乗り換えをしなきゃいけない。そして「就職」という駅の2つ3つ前の駅でその電車を降りて、「経営者」というまた別のレールを走る電車に乗り換える必要がある。

そう考えると、僕の理想郷は現在地から結構アクセスの悪いところにあるのかもしれない。

でも忘れちゃいけないのは、その車両に僕だけが乗っているような状況は当分訪れないってこと。

常に誰かに刺激されて、誰かを刺激して生きていく。それはどの電車に乗っても変わらないこと。

今は「高校生起業」のレールを走る電車の「アプリ開発」という車両に乗っている。

アプリをリリースしたら、また隣の車両に移動して席を探す。

そしてどこかで僕は「経営者」のレールを走る電車に乗り換える必要がある。そしてその電車の「幸せな経営者」という車両に席を見つけたい。

だけどきっと、その席にはなかなかたどり着かない。

時には手すりに摑まって誰かが降りるのを待たなきゃいけないこともあると思う。

そんな時、僕は「成功するまで諦めなければ、失敗は存在しないんだ」と思い返したい。

起業。それは生きる上での選択肢の1つに過ぎない。

だけれど、起業について調べたり本を読んだり話を聞く中で、僕はどの電車のどの車両に乗ったとしても変わらない、1つの秘密に気が付いた。

席が空くまで、終点は来ない

ということに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?