写真史の稀書・奇書・寄所(5)ーパリ万博と写真の総決算

フランスでは1855年以来、1867年、1878年、1889年、1900年と、19世紀後半におよそ12年周期で5回の万博が開かれた。1889年にはエッフェル塔が登場し、1900年はもっとも規模も大きく華やかな万博だった。

1851年に初めてロンドンで万博が開かれたとき、それは産業革命の成果を世界に誇示する文字どおりの産業フェアだったが、これにしてやられたと感じたフランス皇帝ナポレオン3世は、次回はぜひわが国で!と声明を発する。そして、当初からこのプランにはロンドン万博にはなかったものが盛り込まれていた。美術部門だ。

以来、万博は産業フェアと同時に美術部門を大きな呼び物としていく。日本が初めて公式に参加した1873年のウィーン万博の際、西欧社会のいう「Kunst(美術)」の意味が正確に理解できずにおおくの工芸品を出品したのは美術史の講義ではよく出てくる話だし、そのための出品物の選定を目的の一つして行われた明治6年の「壬申検査」はわが国の写真による美術品複製の第一歩であるというはなしも、また日本写真ではかかせないトピックだろう。

1900年万博といえば、19世紀の総決算のような色合いを帯びていたし、とうぜん、美術部門も過去100年のフランス美術の成果誇示ともいえる華々しいものだった。本書『La photographie d'art à l'Exposition universelle de 1900(1900年万博における芸術写真)』は、この万博のいわゆる美術的写真・芸術写真すなわち"Photographie d'art"を総括するものだが、同時に、それは半世紀にわたるフランスでの美術制度と写真の攻防の総決算でもあった。

55年パリ万博で美術部門に写真をねじ込みたい写真界に対し、帝政政府がとった方針は、当然のながら官設美術展「サロン」の出品規約をそのままなぞることだった。つまり、美術部門は、絵画、彫刻、建築、版画しか念頭におかれていない。

だが、じつはこれ以前から美術制度と写真の関係をめぐる攻防ははじまっていた。1850-51年のサロンでは〈海景〉のシリーズや歴史的建造物の写真記録事業ミッション・エリオグラフィークで知られるギュスターヴ・ル・グレイが写真の出品を申請し却下されているのだ。

これらの経緯をへて、フランス写真協会はサロンへ写真の出品を可能にするために美術当局と折衝する特別委員会を設置。結果的にそれ自体は叶わなかったが、同協会の展覧会は1859年以降、サロンと会期・会場をあわせて開催(主催者も入り口もちがう)するということで一つの折り合いをつけたのだった。以来、万博での写真部門の展示も、フランス写真協会が大勢力として音頭をとっていく。

だが、出品作品の実情はというと、はたからみて「これは芸術ですね」と納得されるような審美的作品を作る写真家はほとんどいなかった。それはフランス写真協会展の1850〜60年代の出品目録を見てもあきらかで、つねに、新らしい技術によってつくられた写真の発表の場も兼ねていたのである。

最初のパリ万博から半世紀あまり。この連載の初回で紹介した『L'art en photographie』が1905年だったこととあわせて考えれば、写真の芸術的表現をめぐる動向(ピクトリアリズム)はかなり熟していたことがわかるだろう。編者のC.クラリーも、「ここ数年、写真界は美術的表現に席巻されている」と巻頭言で述べている。

本書の内容はというと、"Photographie d'art"に特化した1900年万博の包括的な報告書といった性格をもっている。それは、「美術と写真」であるとか、「1900年万博における芸術写真」「海外部門におけるピクトリアル写真」といった見出しが目につくことからも明らかだろう。といってもこれは公式記録ではなく、『フランス写真協会会報』『フォト・ガゼット』『ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・フォトグラフィー』など、当時のフランスでもよく知られた(権威のあるといってもいいかもしれない)雑誌に掲載された関連記事の転載などがメインだ。

くわえて、フランスはもちろんのこと、イギリス、イタリア、スイス、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、アメリカなど、幅広く欧米の国々の出品傾向を分析しているのも、資料的に価値が高いといえる。ちなみに、執筆者のなかには浩瀚な『写真史(Geschichte der Photographie)』の著者J・M・エダーの名前も見られる。

左からイタリア部門、ドイツ部門、ハンガリー部門の記事

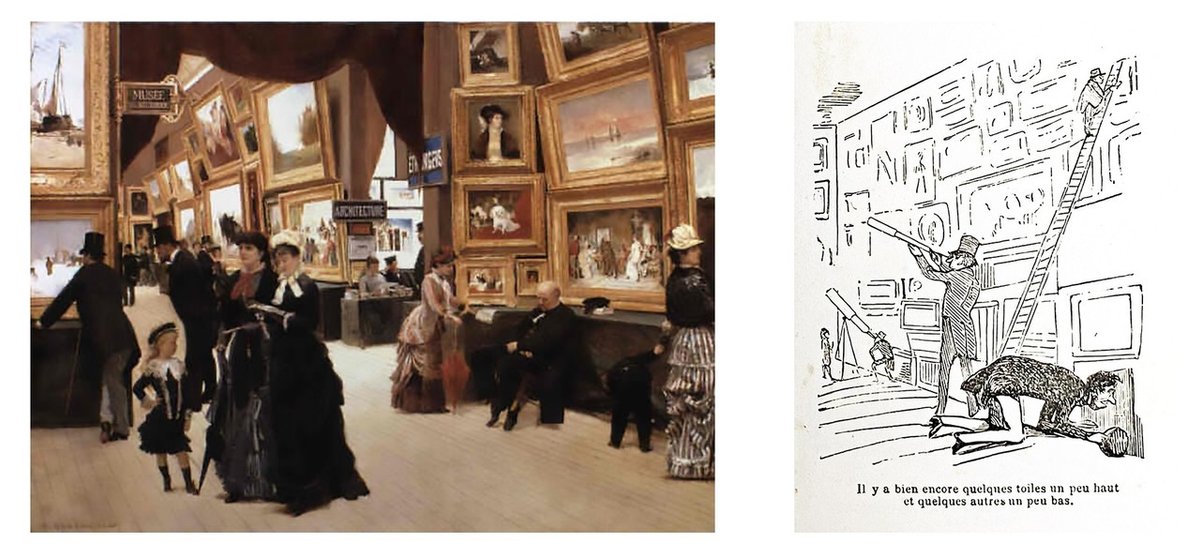

ところで、どんな展示がなされていたか、気にならないだろうか? ちょっとみてみよう。今ではなかなか考えられないが、壁一面に3段、4段掛けはあたりまえで、これはいってみれば「サロン掛け」。当時の官設美術展(サロン)はこの展示方法が当たり前だった。いまでもよく見かける横一列は、イギリスのP・H・エマーソンが提唱したもので、かれの理念と理論に影響されたアメリカのアルフレッド・スティーグリッツは、ドイツ留学から帰ってニューヨークに開いた通称"ギャラリー291"での写真展でも横一列展示を基本としていたようだ。

イギリス部門の展示風景。1900年万博写真部門の展示はすべてこの形式。

左:エドゥアール・ジョセフ・ダンタン《1880年のサロンの風景》/ 右:ぎっしり壁を覆い尽くした「サロン掛け」は風刺画の題材にもされるほどだった。

ギャラリー291の展示風景(1906年)

そしていまひとつ気がつくのは、小さいサイズの作品が目立つこと。引き伸ばしプリントの技術はなかったわけではないけれど、どうやらまだ印画紙の上にネガを乗せてプリントし、ネガと同じ大きさのプリントを作るいわゆる「密着焼き」(コンタクトプリント)が主流だったようだ。かわいらしいが、当時は大きくできないことが絵画と肩を並べられない要因のひとつだとかんがえていた人たちもいたのである。

全体的な作品の傾向としては、すでに『L'art en photographie』に見られるようなソフト・フォーカスや印象派的な主題を含むピクトリアル写真の表現が隆盛をみつつあるという印象だ。そこで、もう一度同書(連載1回目参照)についてかんがえてみると、同書は見開きに作品は一枚しか掲載されていない。

先日、写真評論家の飯沢耕太郎さんが「写真集千夜一夜」のなかでウォーカー・エヴァンズの『American Photographs』(1938年)が同様のレイアウトを取っていることについて「写真を一枚一枚見てほしいという意思。見開きに2枚並ぶと比較が始まるでしょ」というようなことをぽろっとおっしゃっていたのが印象的だった。つまり、『L'art en photographie』には万博の展示のようにほかの作品や、わりと目立つ額などの作品以外に目に入ってくるものを排除して、作品を一点一点じっくりみてほしいという近代的な写真集の編集理念が垣間見えるのだ。これは展覧会で見るのとはまったくちがう視覚形式である。

展覧会としては万博の展示はまだ雑多な印象を与えるし、いかにも19世紀の展示の常識を踏襲したものである。もちろん、万博の性質上スペースが限られていたということもあるだろう。しかし、本の世界のなかでは確実にその意識はかわってきているように思う。

トートロジックになってしまうが、ピクトリアリズムの理念は、絵画に匹敵する、一枚で壁に掛けても独立しうる写真作品を作るという側面もあった。だが案外、写真芸術のモデルニテは壁(それは文字通りの展示でもあり、美術制度や美術の価値観の隠喩でもある)からはなれた写真集という形態のほうにこそ顕著に現れたようにもおもえる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?