日進月歩 ~Road to MBA~#74

2021/1/12:テクノトレンド2⑥

火曜日はテクノトレンド2となり、引き続き経営組織論・ソフトウェア開発プロセス・生産管理(ソフトウェア)・テクノロジー( IT ビジネス関連)を専門分野にしている平井先生の講義の6回目です。本日は、元東京ニュース通信社で現在もフリーランスとしてご活躍されている平松氏をお招きし、「テクノロジーがメディアをどう変えてきたか」という内容をメインに講義をいただきました。

メディアとは、通称4マス(新聞・雑誌・ラジオ・テレビ)と呼ばれる媒体のことを指していたが、最近では「インターネット広告費」と呼ばれる新しい市場が、2005年以降で急激な成長を遂げている。

テレビメディア広告費:1兆8,612億円(前年比97.3%)

新聞広告費:4,547億円(前年比95.0%)

雑誌広告費:1,675億円(前年比91.0%)

ラジオ広告費:1,260億円(前年比98.6%)

インターネット広告費:2兆1,048億円(前年比119.7%)

※電通「2019年 日本の広告費」より抜粋【数字は2019年度】

■インターネット広告の普及

インターネットが唯一の右肩上がりの現状となっている中で、特徴を少し分析してみようと思う。これまでの媒体とは違い、ユーザーの反応を「リアルタイム」に反響をとることが可能となり、広告を傾向に合わせて変えていくことができる。また、データ分析からインターネット上で”リコメンド機能”などを用いて、瞬時に購買に繋げていくなどマスマーケティングを実現することが容易となる。しかしながら、誰でも情報を発信することが可能のため、信憑性といった面ではこれまでの媒体より劣っている面も存在する。これまでの雑誌や情報誌の場合は、ニッチマーケティングでターゲットを絞って展開することで購買を促している手法であったが、この部分は少なくはなっているが継続して実施もされている。どちらもターゲットによって有効な手法となるが、最も違っている点は”時間”という概念であると考えるため、企業内でどういった選択をするかが鍵となるだろう。

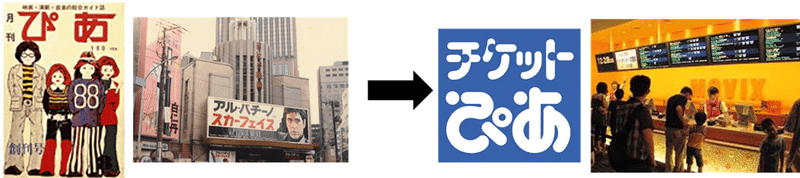

※昔の情報誌『ぴあ』は、「シネコン」の変革によって休刊となってしまっており、現在は『チケットぴあ』のみインターネットで活用されている。

■テレビのデジタル化(多チャンネル化)

また、テレビもデジタル化によって変革しなければならなくなっている。テレビが多チャンネル化し、ユーザーにとっては選択肢が増えた半面、多すぎることや双方向の機能において利用されないといった課題にも直面している。そのため、「視聴率の低下」を招いたりすることも多く、CMの視聴率も下がってしまうことで、広告の反響が少なくなってしまっている。

インターネットTVの普及によって、多少の兆しが見えてきてはいるが更に競争が激しくなっているのも現状である。その中で、「TVer」は必ず広告を見る仕組みを導入し、広告料にて無料放映ができるビジネスモデルを構築していると考える。私も良く利用するが、魅力的なコンテンツを用意することで顧客を囲い込み、広告の視聴を促すことで販促に繋げていく、そうすれば更に広告を出したいと収入が増える、といった一連の流れをうまく実現しているように思う。現代の若い世代における”時間の流動性”という要素をうまく利用したビジネス展開であると感じています。

このように、様々な「デジタル化」によって、誰でもメディアを発信でき受け取れる時代になっている。昔は、”自分たちのメディアを作る=紙媒体(雑誌)をつくること”とされてきていたが、現在はスマートフォンとやろうと思う気持ちがあれば、誰でも世界を相手に発信ができる。その中で、新聞社における”情報の信頼性”といった優位性を担保しながら、記事単価とのバランスをとっていくことも、インターネット以外の媒体では重要な要素となっている。また、メディアだけでない「他産業」とのイノベーションやM&Aによって、持続可能な組織になっていくための変革が求められている時代がきているのだと認識いたしました。

※受講生の中に新聞社の方がおり、メディアの裏側もお話いただけました。出せない情報が多いですが、とても戦略と今後の可能性を知ることができ、メディア業界に対するイメージが変わりました。ありがとうございます。

平岩 宗(ひらいわ しゅう)

1986年12月14日生まれ(34歳)/愛知県出身

【サッカー】U-12日本代表候補/愛知県国体選抜(高校)/JFL108試合・天皇杯7試合出場(通算115試合1得点)/関東サッカー/埼玉県サッカー

【ビジネス】株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー/コムテック株式会社/株式会社ミスミグループ本社/独立行政法人日本スポーツ振興センター(西東京市スポーツ推進委員)

【学校】中京大学附属中京高等学校/駒澤大学経済学部/立教大学大学院ビジネスデザイン研究科

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?