J1第29節 徳島ヴォルティス対川崎フロンターレ データレビュー

約3週間ぶりのリーグ戦となったアウェー徳島戦。ルヴァンとACLで敗退してしまい、リーグ優勝のためにはこの1戦を内容含めてどうなるかが非常に重要だった。相手は5試合連続で無得点の5連敗をしている徳島。とはいえフロンターレも主力を中心にケガや疲労が溜まっており調子も良くないので、若干不安な気持ちも抱えながら試合を見ていたが杞憂だった。五輪後にあったような止める蹴るのミスも少なく疲労も見えない(1試合平均のボールロストは146.4回だが今節は126回と少なかった)。前線を中心にフレッシュなメンバーだったこともあったと思うが、元のフロンターレが戻ってきたような内容だった。試合終盤に危ないシーンもあったが結果は3-1で勝利。このまま次節の鹿島にも勝利し調子を取り戻したい。

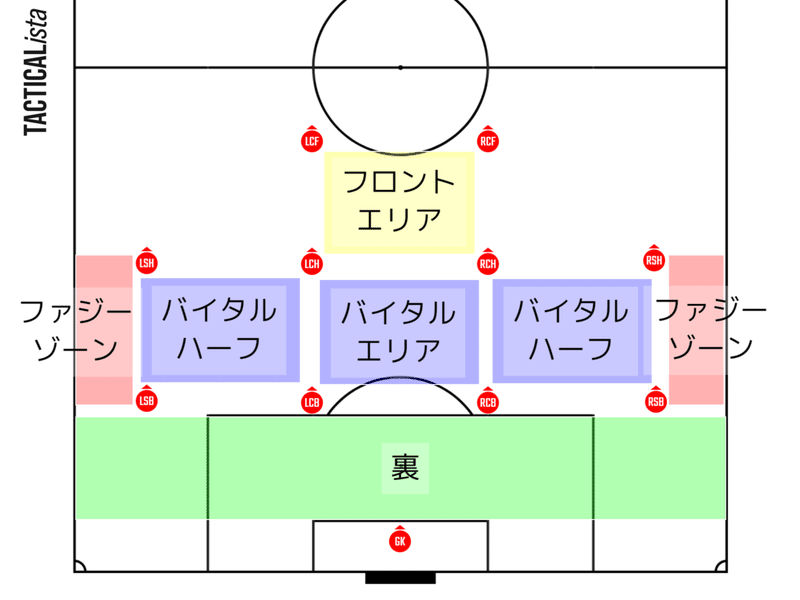

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.スタメン

2.前半~戻ってきたフロンターレ~

前半のボール支配率は五分で両チームともボールを持ってた。ただプレーエリアは徳島陣地で40%とフロンターレの方が押し込んでいた。ここでパスヒートマップを見ると、プレビューでも書いた通り徳島で最も多いゾーンは左ファジーゾーンで10本。次に右ファジーゾーンの6本とサイドが中心となっている。プレビューではボールを敵陣に運ぶことがなかなかできないと書いたが、今節はフロンターレの433で中央を封鎖する守備に対して外回りのパスが多くなっていたことがわかる。そのためチャンスを作りにくくEPPは40.1と比較的高いものの、シュートは2本でPPSは108.5と高い数字になっている。

次にフロンターレのパスヒートマップを見るとライン間に多くパスが入っていることがわかる。バイタルエリアに至ってはフロンターレの1試合平均の8本を前半だけで超えていた。このようにライン間にパスが多く入れば崩していくことができ、EPPは44.4と高くPPSは20と低いため効率的に攻撃することができていたと言える。なぜライン間に多くのパスが入っていたかは後ほど。逆にフロントエリアには4本しかパスが入っていない。これもライン間にパスが多く入ったことと関係するので後ほど。

・徳島ボランチを引き出すことでライン間へ

先述した通りフロンターレは前半ライン間に多くのパスが入っていた。これは主に徳島のボランチを引き出して、ライン間へのパスコースを作っていたから。

徳島はフロンターレのビルドアップに対して442でミドルプレスからハイプレスをかけてきた。フロンターレの原則としてアンカーは必ず相手2トップの斜め後ろに立つ。これに対して徳島は2トップで中央を閉じるか、ハイプレスの時は片方が橘田を監視して、もう片方がCBにプレッシャーをかけていた。これが機能していたため先述したようにフロントエリアにはパスがあまり入らなかった。

フロントエリアのアンカーにはパスが入らない前提で徳島は守備をするのでボランチがIHをかなり監視していた。逆に言えばどうにかして橘田にボールが前向きで入ればフリーになれる。

それがうまくできたのが20分20秒のシーン。左バイタルハーフから旗手が下りてきて山村からパスをもらう。これに対して先述したように徳島ボランチの鈴木はタイトについてくる。そのため旗手は前を向けないが橘田にレイオフで落とす。すると先述したように徳島ボランチはフロンターレのIHを監視してるので橘田はフリーで前を向けた。そして旗手に鈴木がついて来ていたので左バイタルハーフが広がった。そこにノボリが侵入してパスをもらいマルシーニョのドリブル突破につながった。このように徳島ボランチを引き出してその奥のスペースを使うシーンが多かったためライン間へのパスが増えた。

これは2点目の起点となったシーン。フロンターレがバックパスをしたところで徳島はハイプレス。ただやはりボランチがIHを監視しておりジェジエウから知念へのパスコースが切れずズバッと入り知念は山根に落とした。これもボールは触っていないが旗手と脇坂が徳島ボランチを引き出して空いたスペースを使った攻撃だった。このほかにも35分45秒からのシーンではボランチ引き出してライン間というプレーが3回ほど続いた。

このように徳島のハイプレスをひっくり返すことがショートパスではもちろん、ロングボールの回収ができたのも大きかった。知念は90分間で空中戦が8/13回勝利していた。知念がレンタル前のようにポストプレーで落として自分も得点がとれるようになってきたのは大きい。

・蹴らせて回収させるハイプレス

ここ数試合はハイプレスに行ってもはがされて撤退というシーンが多かったが、今節はハイプレスで蹴らせて回収というのがうまく機能した。

これは14分20秒のシーン。フロンターレはミドルゾーンから守備をスタートして徳島がバックパスをするとハイプレスをかけていた。このシーンでは上福元までボールが戻った時に知念とマルシーニョの2人でプレスに行ってしまい、鈴木を経由してはがされてしまった。しかしそこから橘田が鈴木を切りながらカカにプレス、旗手が藤田にプレス、そして知念は下がって鈴木をケアというように同サイド圧縮をかけて蹴らせてマイボールにした。このようにハイプレスをかけて蹴らせてセカンドボール含めて回収できる事がここ数試合に比べて増えた。

その一方で1stプレッシングを外されて前進されるシーンも何回かあった。例えばこの15分45秒のシーン。垣田に縦パスをズバッと入れられた後のプレスバックが遅く、岩尾にプレスがかからずフリーで運ばせてしまった。そのまま運ばれて一美のシュートにつながった。このような剥がされた後の対応はこれからの改善点かもしれない。

3.後半~442守備ブロックは機能したのか~

後半になると徳島の方が若干ボールを握る時間が長くなった。そのため両チームともEPPは前半からあまり変化ないが、徳島が47.3でフロンターレが43.6と若干徳島が上回った。そして前半はシュートが少なかった徳島だが、後半はシュートを11本打ちPPSも27.8という数字になり前半より効果的に攻撃できていたことがわかる。それはパスヒートマップにも表れており、前半に比べてライン間へのパスが増え、左バイタルハーフとバイタルエリアに6回ずつパスが入っている。

一方のフロンターレは前半とPPSもあまり変わらず23.3。前半は右サイドを中心にボールが回っていたが、後半は左ファジーゾーンに10本と左バイタルハーフに9本パスが入っており左サイドに多くパスが入っている。

・フロンターレの442守備と徳島の5レーンの埋め方

フロンターレは60分くらいから守備の陣形を442に変更した。理由はわからないが、前半よりも433のハイプレスが効かなくなったためミドルゾーンに442のブロックを敷くことにしたのかもしれない。しかし個人的にはそれが結果的に徳島にボールを持たせてしまったように思う。

前半の433ハイプレスと後半の442ブロック守備の違いは大きく分けて2つあると思う。まず1つめが442の方がゾーンの意識が強くなりフリーにさせやすい。2つめが442の方がMFラインが4人なのでハーフスペースの相手を捕まえずらい。もちろん最初から442守備ならこの2点を意識して守備ができるが、途中から変更すると433ハイプレスの感覚で442守備を行ってしまう。まずは徳島にボールを運ばれたシーンを2つ紹介。

これは70分30秒のシーン。徳島はしっかりと5レーンを埋めた戦い方をしてくる。左サイドではSHの西谷がファジーゾーン、CFの一美がバイタルハーフ。右サイドではSHの浜下がバイタルハーフで、SBの福岡がファジーゾーンという配置。このシーンは完璧に崩されたわけではないが、左サイドでファジーゾーンとバイタルハーフを使ってボールを運ばれた。

これは89分35秒のシーン。徳島のボランチ小西が1列落ちてボールをもらい左バイタルハーフにいる渡井に縦パスを通したシーン。まず、小西が落ちても岩尾がしっかりとフロンターレの2トップの斜め後ろにいるため、家長と知念が中央を閉めるため小西がフリーになる。そしてフロンターレのMFラインは4枚なので5レーンをすべて埋めることができずバイタルハーフへ縦パスを通してしまった。

この2つのシーンのように徳島はボランチの片方が必ずフリーになる配置を作った上で5レーンをしっかりと埋めて攻撃していた。もちろんそれは前半からやってはいたが、前半のようにフロンターレが433のハイプレスで人を捕まえて、撤退守備でもMFラインが5枚なので5レーンすべてが埋まっていると効果的に攻めることができていなかった。しかし後半の途中からフロンターレが442になると体力的な面もあり人を捕まえる意識が薄くなりハイプレスもかけてこない。それに加えて先述したようにMFラインが4枚なので必ずどこかのレーンがあく。これを徳島は利用したことでライン間へのパスが多くなり崩すシーンが増えた(84分20秒や75分40秒など)。

後半に442守備の守備に変更したことで徳島に攻められるシーンが増えた。だからと言って442が悪いというわけではない。ボールを奪った後にロングボールを蹴ってしまうことも多かったし、そもそも442に変更して上手くいく試合もある。正直ここで書いたことは442守備が上手くいかなかったという結果論でしかない。それに鬼木監督も442が完全に機能するとも考えていないはずで、だからこそ前半にインテンシティの高いハイプレスをかけて2点取って後半のはじめにも1点取るという逃げ切りの戦い方を選択したんだと思う。この戦い方こそ強いフロンターレだと個人的には思った。

4.まとめ

ここまでいろいろ書いてきたが、今節は選手のコンディションが良かったことが一番の勝因だと思う。簡単なパスミスも減ったし1対1でも負けなかった。地上戦は90分で徳島は43回の勝利だがフロンターレは60回勝利しており、フロンターレはドリブルも14/16回成功している。特に知念と中盤3枚のデュエルとドリブルの勝率と成功率が高かった。このように選手のコンディションが良くて1対1で剥がせれば先述したような逃げ切り方ができる。これで怪我人が戻ってくればさらに良くなっていくと思う。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

5.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?