J1第1節 川崎フロンターレ対FC東京 データレビュー

ついにJ1リーグの2022シーズンが始まりました。今シーズンもなるべく毎試合レビューを書いていくつもりですが、四月から新生活が始まるのでどれくらいの頻度で更新できるかはまだわかりませんが読んでいただけたら嬉しいです。データプレビューの方に関してはFootball LABのデータが更新されてからの再開となります。

先週の土曜日に川崎は一足先にスーパーカップで開幕し浦和に0-2と完敗した。浦和の強度とカウンターの精度の高さは言うまでもないが、川崎が3連覇に向けてキャンプで何をしていたのかがよくわからない試合でもあった。もしかすると感染者が出なければまた変わっていたかもしれない。そしてその約1週間後のリーグ開幕戦は経営陣や監督が変わった新生FC東京との多摩川クラシコ。1-0で勝利したが内容は懸念点の多いものだった。

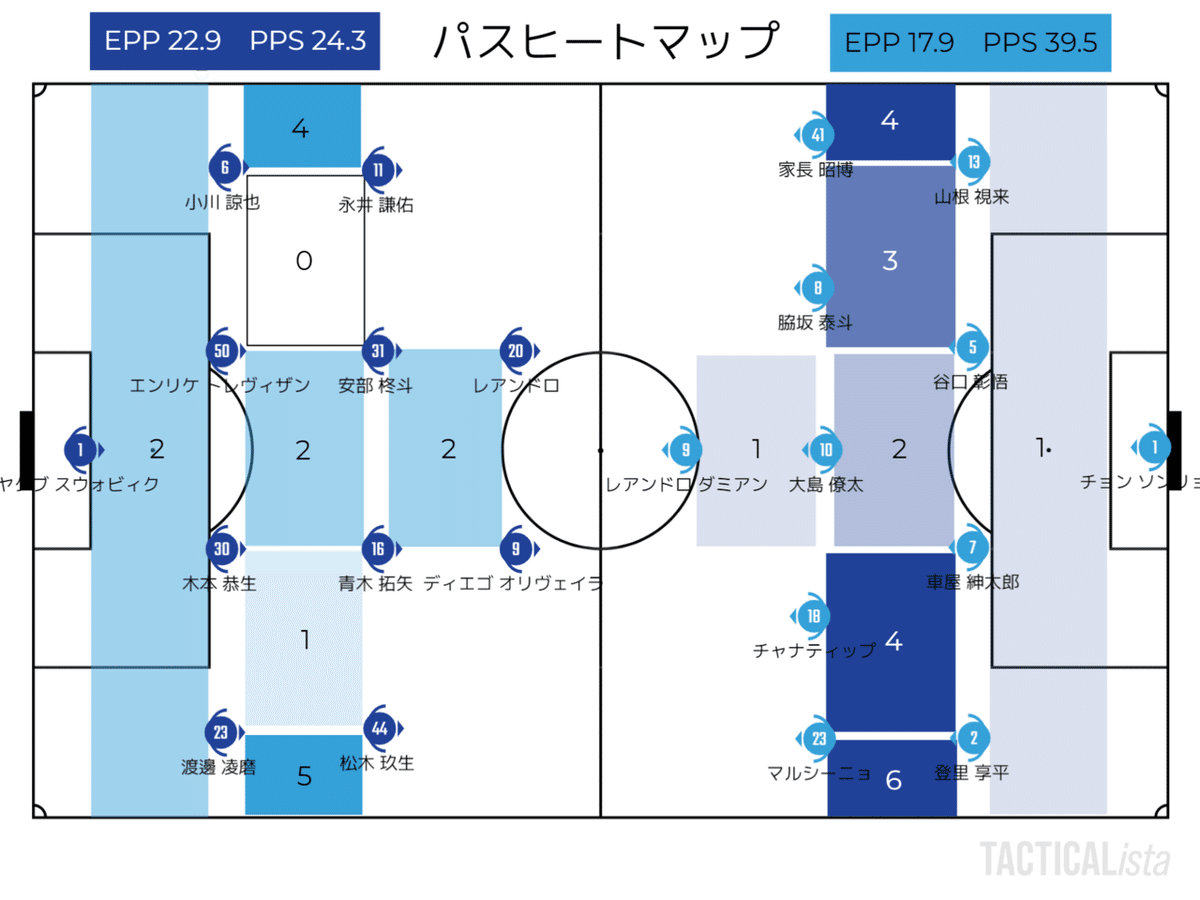

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~攻守一体とはまさにこのこと~

川崎のEPPは18.0という数字で非常に低い数字となっている。これがどれくらい低いかと言うと、昨シーズンの45分間平均43.8という数字と比較するとよくわかる。PPSを見ると28.6という数字で(昨シーズンは42.7)平均30本のパスを繋いで1本のシュートを打っていたということになる。オープンな展開で、カウンターなど少ないパスでシュートを打っていたためこのような数字になった。逆に言えばEPPが低くPPSが高いのでポゼッションはあまり機能していなかったことになる。その証拠にパスヒートマップを見ると最も多くパスを通したのは裏のスペースで4本。カウンターの起点となったダミアンのいるバイタルエリアには3本入っているが、ハーフバイタルにはわずか1本のみとなっている。

対する東京のEPPは25.6で川崎よりも高い数字になっており、PPSは38.3と川崎よりも10本パスを多く繋いでからシュートを打っていたことになりポゼッションが機能していたことがわかる。パスヒートマップを見ても両ハーフバイタルに4本ずつパスが入っており川崎とは正反対になっている。また、左ファジーゾーンに6本のパスが入っており最多の数字に。左サイドが攻撃の中心となっていたことがわかる。ではこれらの情報を踏まえて実際のシーンを見ていく。

・家長のオーバーロードによる右サイドへの弊害と成功率の低いクロス

川崎を良い意味でも悪い意味でも中心にいたのはチャナティップだったと思う。5分から6分にかけてライン間から降りてきたチャナティップが裏に走るマルシーニョにスルーパスを出したシーンや、チャナティップがDFラインからボールを引き取って運ぶシーンなどが良い場合の例だ。裏を狙い続けることができるマルシーニョを活かすことを考えれば理にかなっていたように見える。

しかしその裏抜けを使えないとチャナティップが本来いるべきスペース(左ハーフバイタル)に人がおらずマルシーニョの突破だのみになってしまう。それを阻止すべく家長が左サイドに出張することでオーバーロードを生み出していた。それが11分25秒のシーン。

川崎は左サイドに7人の選手を集めてオーバーロードで崩そうとしている。しかし東京もしっかりと442ブロックをスライドさせて対応しておりスペースも狭く人も捕まれている。そのためライン間にパスをさすことができず崩し切るシーンがなかった。そして谷口までボールが下げられてサイドを変えようとするが永井のプレスによってできず蹴らされてしまった。

そして見出しにもなっている家長の出張による弊害が右サイドに表れる。上のシーンでは右サイドに振る前に蹴ってしまったが、たとえ右サイドに展開できたとしても右サイドで問題が生じる。それが29分40秒のシーン。

左サイドから脇坂がボールを引き取り山根にパスを出したシーン。しかし家長が左サイドに出張していたため右の幅を取っている選手がおらず、山根は脇坂にボールを返した。ここで脇坂が安部を交わして再びサイドを駆け上がった山根にスルーパスを出して山根がクロスを上げた。まず右の幅を取れていないことが問題点の1つだが、もう一つは山根がそのままクロスを上げた点だ。前半に川崎はクロスを8本上げたがそのうち山根が3本で家長が4本だった。そして成功したのはわずか1本だった。幅を取っていないことよりもこっちの方が大きな問題である。

このシーンや35分15秒のシーンでは山根のクロスがはじき返され、そのセカンドを拾われてカウンターを受けてしまった。この日の中盤3枚や両WGは強度の高い選手ではなく、ルーズボールの拾い合いでは相手に分がある。そんなメンバーの中で工夫せずに大外からクロスを上げることはリスク管理の観点から危険だ。このメンバーであればクロスで仕留めるのではなく、ショートパスを繋ぎながら崩していく方が威力もある。実際に17分15秒のシーンでは綺麗に崩せている。

チャナティップが落ちる→家長が出張→右の幅が取れない→単調なクロス→カウンターを受けるという構造になっていた。良い攻撃ができなければ良い守備もできないという攻守一体を悪い意味で体現していた。それをうまく応用したのが東京のボール保持だった。

・使われまくる大島の脇

パスヒートマップで見たように東京は両ハーフバイタルに4本ずるパスが入っていた。これは大島の脇、つまりアンカー脇を使われていた証拠だ。東京はビルドアップでしっかりと川崎の弱点をついてきた。

川崎のハイプレスにおける構造的弱点は外切してくるWGの裏。東京はそのスペースにいるSBにパスをつないできた。それが25分55秒のシーン。トレヴィザンは家長の横から小川に通し、小川はそこから大島の脇に降りてきたディエゴにパスをつけた。大島がディエゴに1対1で勝てるわけもなく、その後に脇坂も挟んでボールを奪おうとするも強度不足ですべて剝がされてしまった。これと同じようなシーンが22分40秒にもあった。おそらく東京が勝手に飲水タイムを取った時に指示されたのだと思う。

小川にボールを出されると山根が縦スライドして谷口は永井を捕まえる必要があるため、降りていくディエゴについていくことができず東京は意図的に大島とのマッチアップを作ることができていた。そのマッチアップに勝ち今度は逆の大島脇をレアンドロや松木が使っていた。90分間で大島は地上戦4/7回負けており、一方で松木は7/12回勝利していた。高卒ルーキーなのに。

この川崎のハイプレスにおけるWG裏という弱点はこれまで構造的弱点だった。ボールを奪ったときに3トップが即カウンターを打つためにはこのハイプレスのかけ方が効果的だからだ。そのためこの構造的弱点は田中碧や旗手がカバーしていた。しかし現在の中盤3枚では構造的弱点ではなく純粋な弱点になってしまう。

2.後半~交代選手と勝負強さ~

後半も両チームのEPPはあまり変わらず、前半よりもクローズドな展開になり東京のボール保持対川崎の被保持という場面が増えた。そして東京はPPSが24.3に減少しよりシュートを打つ場面が増えた。ただそのほとんどがロスタイムの猛攻でのもの。パスヒートマップを見ても前半同様に大島の脇にパスを入れつつサイドも使っていた東京と、カウンターでサイドを中心に攻撃していた川崎という対比が見える。

・鬼木監督の選手交代による采配

後半になっても前半のように大島の脇を使われてしまうシーンは多かった。しかし鬼木監督の交代による采配が流れを変えた。まずチャナティップとマルシーニョに変えて塚川と知念を投入した。

この直前の56分20秒に大島が高い位置でマルシーニョに決定的なパスを出していたこともあり、やっぱり高い位置で使いたい意図もあったと思う。そしてなにより大島よりも塚川の方がアンカーとして守備面で貢献できる。動きすぎることもあるが地上戦空中戦ともに戦える。65分40秒に機転を利かせて誰もいない右ハーフバイタルに走っていったのも良かった。また東京が長友を投入してきたこともあり、対する左WGに知念を投入してターゲットとして利用した。

そして76分に遠野を脇坂に代えてピッチに送り出しダミアンとの2トップに変更した。遠野はHonda FCや福岡時代に2トップの一角としてもう一方の周りを動き回ることを得意なプレーとしていた。それを再現する形だ。それと同時に2ボランチにすることでアンカー脇を潰した。

この交代特に知念と遠野の組み合わせでやりたかったであろうシーンが遠野投入直後の75分45秒だ。ゴールキックから知念が長友に競り勝ち、こぼれ球を遠野が背後で拾い裏に抜けたダミアンへスルーパスというシーン。まさに適材適所で3本のパスによりPAに進入した。

そして得点シーンは遠野が打ったシュートから獲得したCK。遠野が蹴ってダミアンが決めた。

後半は川崎がやりたいようなサッカーではなかったかもしれないが、見事な鬼木監督の采配と途中出場の3人での守備面での貢献度が素晴らしかった。その3人以外でもシュートに体を投げ出してブロックできていた。また後半はデュエルの勝利数が川崎の36回で東京の21回と大きく上回っていた。昨シーズン身に着けた勝負強さによって勝利を手にした後半だった。

3.まとめ

開幕戦はオープンな前半とクローズドな後半という試合内容になった。現地で見ていた感覚としては、前半のように勢いを持って速い攻撃を仕掛けてくる東京の方が怖かった。川崎としてはこのメンバーで戦うなら攻守ともにボールが行きかう展開ではなくより保持して戦いたいはず。だとするとこのサッカーを次節以降もするなら不安要素が大きい。しかし橘田はもちろん、松井も強度という面では大きな補強となる。彼らが戻ってきた時の序列がどうなるのか楽しみだ。

もしよければ拡散よろしくお願いします。最後までお読みいただきありがとうございました。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?