J1第6節 川崎フロンターレ対セレッソ大阪 データレビュー

インターナショナルマッチウィークも終わりJリーグが再開。日本代表はワールドカップ出場を決めた。川崎からは谷口と山根が出場し、山根はオーストラリア戦で三笘の先制点を守田との連携からアシスト。その二人は今節もスタメンで出場。しかし谷口はミスでセレッソに2ゴールを与えてしまった。もちろん谷口個人のミスだけではなく川崎のチームとしての問題によっても引き起こされたものだ。そこについて記事では書いていく。

一方のセレッソは1勝3分1敗となんとも言えない成績。開幕戦のマリノス戦を見た限りは攻撃で手詰まり感があったが、今節も守備で圧倒しており今季のセレッソは守備からのショートカウンターがベースになりそうだ。

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~ついに失点に繋がってしまったビルドアップ~

前半のボール支配率は川崎の70%だった。しかしシュート数は川崎の5本でセレッソの10本と試合をうまく進めたのはもちろんセレッソだった。PPSを見ても川崎は81.4なのに対してセレッソは14.9と圧倒的な差がついている。EPPを見ると川崎の方が29.3と高く、川崎としてはただボールを繋ぐだけでシュートまで繋げることができなかった。

パスヒートマップを見ると川崎は両サイドのファジーゾーンが左6本で右7本と最も多く、裏へのパスも6本と同じ数字。しかしフロントエリアやライン間へのパスは少ない。特にバイタルエリアと左ハーフバイタルは1本のみとなっている。

一方のセレッソは川崎のビルドアップにハイプレスをかけてショートカウンターという攻撃が多かったため裏やサイドへのパスが多い。

・セレッソの同サイド圧縮ハイプレス

前半は川崎のビルドアップをセレッソがハイプレスをかけてボールを奪いカウンターというシーンが幾度となく見られた。これからいくつかのシーンを紹介していくが大前提としてセレッソの選手全員がハードワークしていたことが素晴らしかった。

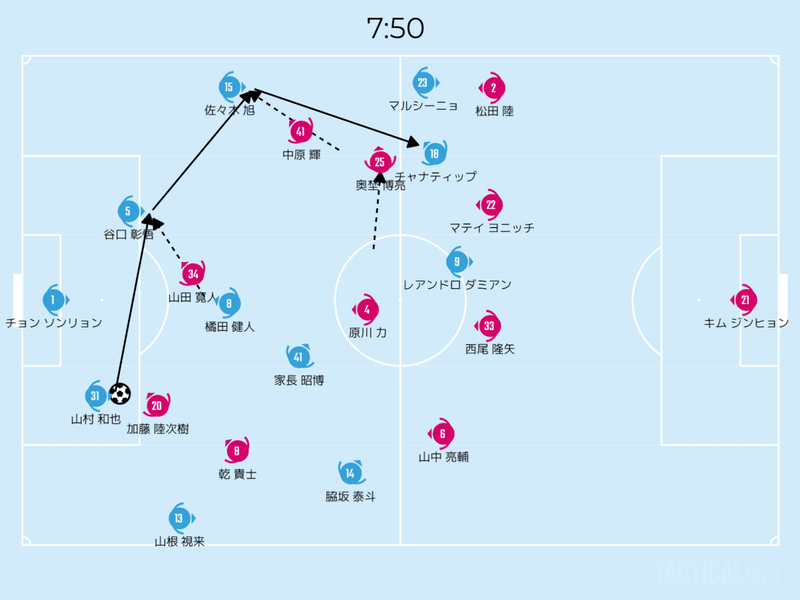

まず7分50秒のシーン。セレッソは442でハイプレスをかける。2トップがアンカーの橘田を挟んでからCBヘどちらかのサイドに誘導する。このシーンでは加藤が山村を川崎の左サイドに誘導。山田は橘田へのパスコースを切りながら谷口へプレス。そして佐々木には中原。佐々木からチャナへのパスを奥埜がインターセプトした。ちなみに奥埜は地上戦が11/14回勝利でインターセプトが6回、タックルが8回ですべて試合トップの数字だった。

このようにセレッソはアンカーを切りながらサイドに誘導して同サイド圧縮でプレスをかけていた。これは川崎が最も苦手としているハイプレスだ。それは昨シーズンからこのブログでも何度か書いているがどうしたら突破できるのか。参考になるのが失点直前の11分40秒のシーン。

セレッソはコンパクトな4+4の守備ブロックに加えて、山田が橘田を捕まえ加藤が山村に対して逆サイドに振られないようにCB間を切りながらプレスをかける。そこで山村はGKのソンリョンにバックパス。これによって逆サイドの谷口へボールを渡すことができ谷口は前方にスペースがあるため運ぶことができた。この運んだ後にミスがあったわけだがそこまでの展開はGKを使って上手く同サイド圧縮を回避することができたシーンだった。

ただこのようなシーンは少なくその後もセレッソのハイプレスにハマるシーンが増える。すると川崎で起きる現象はIHの列落ちだ。

これは2失点目後のキックオフ直後のシーン。泰斗が降りてきて山村からボールを引き取るがセレッソの2ボランチがIHを捕まえるため泰斗はバックパス。山根は泰斗が原川を連れてきたためできた背後のスペースへ浮き球を蹴るがこれを通すのは難しくボールを奪われてしまった。

ただ右サイドに関しては25分25秒のように泰斗の列落ちから前進することができたり泰斗のターンで運べたりはあったが、左サイドではチャナが下りて来て奥埜を引き連れてしまったことで谷口や佐々木の選択肢が減ってしまうことが多かった。セレッソの1点目の谷口のミスシーンや32分20秒などがそうだ。チャナが列落ちすることが多かったため左ハーフバイタルへは1本のパスのみだった。

・セレッソのWG裏からの前進

セレッソは攻撃においてビルドアップからポゼッションするわけではなく、ロングボールやセカンドボールの回収からボール保持をスタートしていた。基本は川崎のWG裏がスタート地点でそこから2つのパターンがあった。

一つめは川崎の中盤3枚をズラして逆サイドやライン間に持っていくやり方。

ヨニッチがマルシーニョ裏の松田にパス。チャナが松田に追撃するが松田は加藤へ斜めのパス。そこから乾を経由して上がってきた山中にクロスを上げられてしまった。川崎はWG裏にボールを出されると中盤3枚がスライドするため逆サイドにスペースができる。そこをうまく使われてしまった。このように川崎の中盤3枚を動かしてできたスペースを使われたのが29分10秒にもあった。

そしてもう一つはWG裏から縦への前進だ。

こちらもマルシーニョ裏の松田にヨニッチからパスが出て松田が少し運び、佐々木の裏に走った加藤へスルーパスを出したシーンだ。同じく松田が運んだシーンが18分30秒にもあった。このように攻撃面でもセレッソは川崎の弱点を突いてボールを前進させていた。

2.後半~川崎が押し込めるようになった要因~

後半から川崎は4枚の選手を入れ替えた。その影響もあり後半は前半ほど川崎がハイプレスにハマるシーンは減りゴール前でボールを動かす時間帯が増えた。それは数字にも表れており川崎はEPPこそ29.8と前半とあまり変化ないが、PPSは27.1とかなり低い数字に減少した。一方のセレッソも前半同様カウンターからシュートに繋げておりEPPは10.9に減少したがPPSは15.2と低い数字だった。

パスヒートマップを見てもあまりパスが入ってないセレッソに対して川崎は前半1本のみだったバイタルエリアに後半は4本のパスが入っていた。これには知念の投入が大きかった。そして主な攻撃は後半もマルシーニョのいる左サイドでファジーゾーンには8本のパスが入っていた。

・知念投入によるポストプレーでの起点づくり

後半から投入された4人の内最も貢献してたのは知念だ。前半はセレッソのハイプレスを突破してもその次でミスが起こってしまうなどボールをうまく前進させることができなかったが、後半からは知念がポストプレーで前進する起点となってくれたおかげで、ボールだけでなく選手たちの前進も助けてくれていた。

知念のポストプレーからチャンスに繋がったのがこの58分30秒のシーン。川崎はセレッソのハイプレスにハマってしまったが知念が収めて小塚に落とし、小塚から泰斗へ、泰斗が左に展開してゴール前で再び右サイドへ、そして山根がクロスを上げたシーンだ。

この他にも55分40秒や74分10秒など知念がポストプレーで収めることで前進できるシーンが多かった。ライン間に多くのパスが入っていたのは知念の影響が大きい。もちろんダミアンもポストプレーはできるが知念の方がボールを貰う前の動き(裏へのチェックの動きを入れてから貰うなど)や足元の技術があるため知念の方がポストプレーで貢献できる。

・SBのポジショニングは一歩二歩で大きく変わる

後半になるとセレッソの同サイド圧縮にハマるシーンが減った。それはセレッソの運動量が落ち2トップが2CBにインテンシティ高くプレッシャーをかけられなくなったことも要因の一つだが、個人的にはSB特に佐々木のポジショニングが大きかったと思う。

まず後半開始直後の45分15秒のシーン。佐々木はハーフレーンで小塚からパスを貰うと知念に楔のパスを通した。SBがハーフレーンでボールを受けると、サイドのファジーゾーンにいる選手とハーフバイタルにいる選手どちらにもパスコースができる上に、CBとの距離もサイドに張ってるより近くなるためやり直しのバックパスもし易くなる。このようにSBがサイドに張りすぎないことが重要だ。それは特にハイプレスをかけられた時に言える。

それが75分45秒のシーン。セレッソは前半同様2トップの一角がアンカーを切りながらCBにプレッシャーをかけてサイドに誘導。もう一方がアンカーを監視する。この時佐々木は内側にポジショニングしている。そして佐々木がボールを貰うともちろん中原がプレッシャーをかけて来るが、内側にポジショニングしているのでマルシーニョへのパスコースもあれば、泰斗へのパスコースもある。さらに言えばソンリョンに戻して右サイドへ展開することもできる。このシーンではマルシーニョにパスを出してマルシーニョはフリーの塚川に出し塚川は運ぶことができた。

もし佐々木がサイドに張りすぎていると、中央の泰斗やソンリョンへのパスは遠いためリスクがありできない。すると縦のマルシーニョにパスするしかなくなる。すると松田としてはマルシーニョにパスが入るのが確実なのでしっかり真後ろからプレスをかけることができる。私は高校時代にSHをやっていたが、SBから縦にボールを貰うと真後ろからガツンと当てられて前を向けない。それが内側から角度をつけてもらうと、体が斜めになるので前を向きやすかった。

そして佐々木のポジショニングから最も綺麗にセレッソのプレスを無効化したのがこの63分10秒のシーンだ。谷口からパスを受けた佐々木は知念に楔を入れる。知念が小塚に落とし小塚が右サイドに大きく展開した。もし佐々木が外に張りすぎていたら知念へのパスコースはなかったはずだ。またこのシーンはマルシーニョが幅を取り、遠野がヨニッチと原川を引きつけて知念へのパスコースを作った5レーンのお手本のようなプレーでもあった。

このように佐々木が一歩二歩でも内側にポジショニングするだけでセレッソからのハイプレスを回避もしくは突破することができる。ただこれが佐々木はSBとして意識していたかはわからない。というのも悠が入ってから川崎はビルドアップで山根が高い位置で幅を取り、右片上がりで塚川谷口佐々木の3枚でビルドアップすることが増えたからだ(77分15秒や78分20秒)。つまり佐々木は3バックの端としてポジショニングしていたため内側にポジショニングしていた可能性もある。こればっかりは真偽は分からないが、少なくとも佐々木のポジショニングが素晴らしかったのは事実だ。

・ニアゾーンランを効果的に使うためには左右に振る必要がある

川崎の崩しの段階おける得意なプレーと言えばニアゾーンランからのクロスが挙げられる。しかしそれはもうどのチームも対応してきている。ボランチがついて行くのか、CBが出ていくのか決まっておりクロスがブロックされてしまうことが多い。ではどうすれば良いのか。例えばニアゾーンランについて行く選手(CHやCB)が元いたスペースを使うなど対抗策はある。この試合でも解決策の一つが見れた。それが得点シーンだ。

小塚が大きく振ったことでセレッソのスライドが遅れる。それによってできたスペースに佐々木から裏に抜けた悠にスルーパスが通りマルシーニョの得点に繋がった。厳密に言えばこの悠の動き出しはニアゾーンランではないかもしれない。しかし左右に振ることでスライドを遅らせてそのギャップを作ることができたシーンだった。

川崎は狭い空間でパスを回していくのがスタイルだと言えばそうかもしれない。18シーズンホーム神戸戦の大島のゴールなんかが正に典型例だ。しかしそれは相手も対応してきており、家長の出張によるオーバーロードでも崩しきれないことが増えてきた。相手が対応してきたらこちらも変化していかなければならない。つまりもっと左右に振って相手守備ブロックにギャップを作らなければならない。実際に前半チャンスになった15分のシーンは短時間で左右に振ったことで大外が空いてクロスだった。ニアゾーンランが十八番のマンチェスターシティもスペースができるまで左右に振り続ける。このような攻撃が今シーズンの川崎が3連覇するために求められているのかもしれない。

3.まとめ

結果としては1-4と大敗してしまった。試合内容も良いものではなかった。442でアンカー切りながら同サイド圧縮されるとビルドアップができなかったり、崩しの段階でも左右に振らないから対応されてしまったり、とこれまでもその予兆はあった。それがこの試合で数字に繋がってしまった。ただ後半の知念のポストプレーで小塚に落として小塚が大きく展開するなど良いプレーも見ることができた。記事内でも書いたようにハイプレスを突破する方法はあるしピッチ上でも現象として表れている。あとはそれを再現性高く意図的にやるだけだ。それは鬼木監督の手腕がかかっている。このチームならやってくれると思う。

最後までお読みいただきありがとうございました。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?