J1第12節 清水エスパルス対川崎フロンターレ データレビュー

川崎はACLによる約1か月のリーグ戦中断期間が終わり、今節はアウェーで清水と対戦する。数年間目標にし続けているACL優勝を果たせず悔しい思いも多い川崎にとっては非常に重要な一戦だ。プレビューでも書いたが、清水ホームでの対戦成績は川崎の8勝で清水の7勝とほぼ互角で油断できない相手だ。対する清水は12位とボトムハーフにいるものの、ハイプレス指数や攻撃のチャンス構築率が高くカウンターが武器となっているチーム。川崎としてはボール保持のフェーズでミスからカウンターを受け失点という展開は避けなければならない。川崎のボール保持と清水のカウンターが注目ポイントとなる試合だった。

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~両チームのボール被保持における泣き所~

前半の試合展開はと言うと、パス数は清水が191本で川崎が379本と川崎が2倍のパスを繋いでいたことからもわかるようにやはり川崎がボールを持つ展開だった。川崎のEPPは38.2という数字でこれは東京戦、広島戦、柏戦の90分間よりも高い数字だった。パスヒートマップを見ると最も多いのは両サイドのファジーゾーンで右が9回で左が10回という数字だった。両サイドを均等に攻撃していたことがわかる。ライン間について見てみるとバイタルエリアに5回で左ハーフバイタルに4回とこれは川崎の1試合平均とほぼ同じ数字だ。普段よりもライン間にパスを通すことができていたことがわかる。

一方の清水はEPPが22.4と川崎より低いもののパス数が半分だったことを考えると悪い数字ではなく、PPSに関しては63.3という数字でこれは川崎と同じ数字。清水の方がパスの効率は良かったとわかる。パスヒートマップを見るとフロントエリアが5回と最も多い。また右ハーフバイタルは1回なのに対し左は3回と差がある。

・車屋の2トップ脇からの見事な配球

この試合はいかにカウンターを受けないかというボール保持の質が問われていた。しかしここはDFライン特に車屋からの配給が素晴らしく、8分の鈴木唯人のカウンターはあったものの、前半は完璧なボール保持だった。

これは11分5秒のシーン。清水はチアゴサンタナと鈴木が2トップで橘田を挟むような形で試合に入ったが、橘田がフロントエリアでボールを受けることが増えたため鈴木唯が橘田を捕まえるようになった。すると右SHの中山が一列前に出て車屋にプレスをかけるようになる。しかし車屋はこれを体の向きなどで上手くいなして配球していた。このシーンでは中山が若干外切りのプレスをかけてきたので、降りて来た内側の遠野へ楔のパスを通して川崎が前進することができた。

この22分22秒のシーンでは中山は出て来ないでチアゴサンタナがプレスをかけるが、車屋は佐々木にパスを出すような体の向きで中山を外に開かせて遠野へ楔のパスを通した。この後、遠野→家長→マルシーニョ、そしてオーバーラップした佐々木と厚みのある攻撃ができた。37分35秒にも車屋から遠野へというシーンがあった。

またパスを出すだけでなく15分50秒のように2トップ脇を運んで逆サイドに展開するプレーも多く、清水の泣き所である2トップ脇を車屋が上手く使っていた。そのためパスヒートマップで左ハーフバイタルへのパスが多くなっていた。しかし41分15秒のように運んだ時に出しどころがないシーンもあったため、ここは周りの選手とフィーリングを合わせる必要がありそうだ。

・清水のフロントエリアとWG裏からの前進

川崎は車屋が清水の泣き所である2トップ脇から配球して前進していたが、清水も川崎の泣き所からボールを前進させることに成功していた。

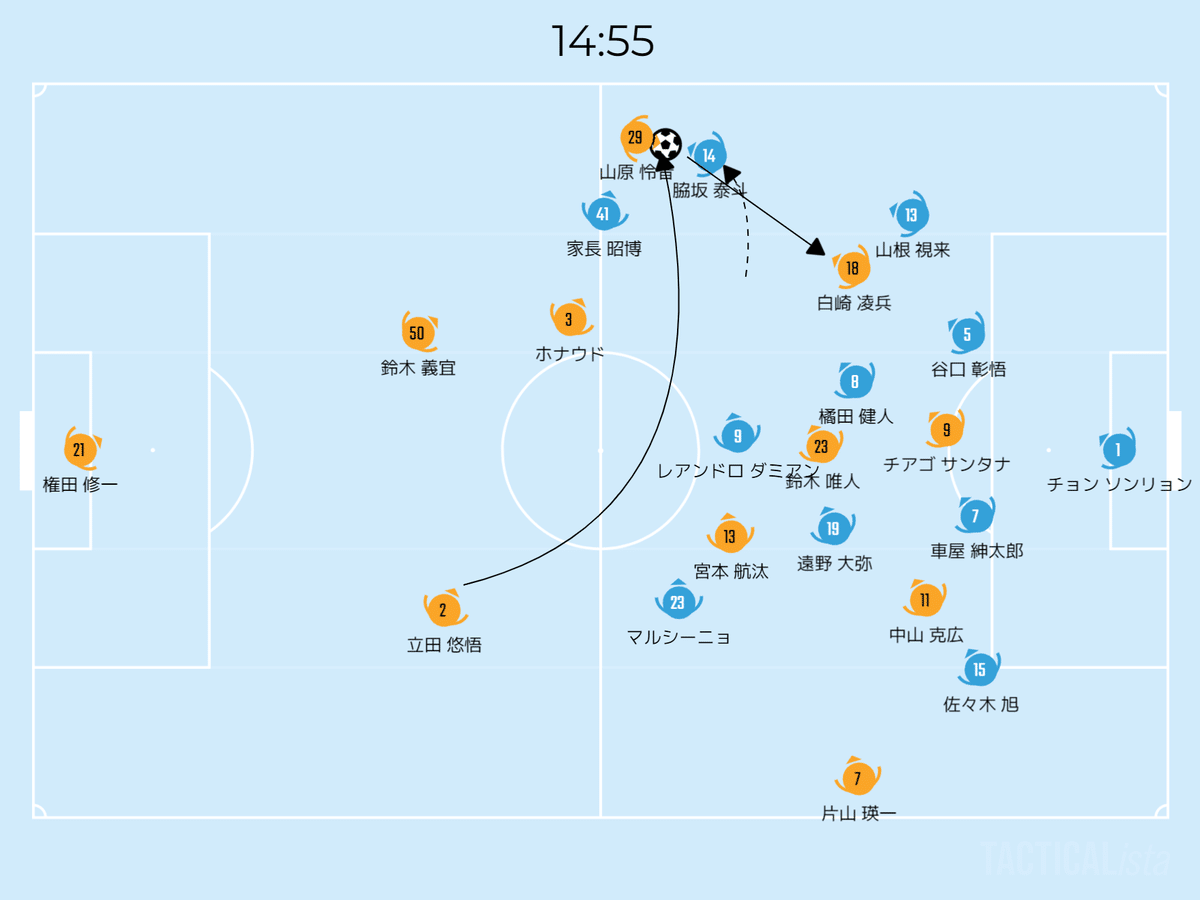

泣き所の一つめはWG裏。ご存知の通り川崎はハイプレス時にWGがCBへ外切りでプレスをかける。従ってボール保持チームのSBがフリーになる。これが川崎の構造上の弱点だ。清水はWG裏のSBに届けることはしっかり狙っていたと思う。この14分55秒の立田がボールを持っているシーンでは家長が早めに鈴木義へアプローチしたため、既に山原がフリーになっている。そこへ立田から浮き球のフィードでパスが通った。川崎はWG裏へボールを出されるとIHが追撃するので脇坂が対応。すると左ハーフバイタルにスペースができ、内側に入った白崎へ楔のパスが入った。

そしてもう一つはフロントエリア。これは構造上の泣き所と言うよりは、川崎の設定が甘い部分。川崎はハイプレス時に相手のボランチを誰が押さえるのか曖昧になる時が多い。昨シーズン前半くらいまではIHがそのまま捕まえていたが、WG裏を使ってくるチームが増えてIHのタスクも増えたため、ダミアンが下がって捕まえることが多くなった。この25分45秒のシーンもそうだ。しかしダブルボランチの場合にはダミアン一人では数的不利になる。このもう一枚を誰が捕まえるのか曖昧になる。このシーンでも宮本がフリーになっており、そこから再び左ハーフバイタルへ入れられて山原のクロスまで行かれてしまった。39分50秒のシーンもフロントエリアから前進されてしまった。

このように清水は川崎の泣き所であるWG裏とフロントエリアを利用して上手く前進するシーンを作っていた。これはパスヒートマップを見てもわかる。川崎の先制点に繋がった権田のフィードもWG裏のSBを狙ったものだった。

2.後半~試合の進め方~

後半になると清水がボールを保持する時間も増え、EPPは川崎が18.8で清水が20.2とほぼ互角で清水が少し上回った。PPSを見ても清水は42.2なのに対して川崎は77.8とボール保持においては清水の方が効果的だったことがわかる。パスヒートマップを見ても前半は左右均等に攻撃していた川崎だが、後半は左ファジーゾーンに5回と左ハーフバイタルに4回で左サイドに偏っていることがわかる。前半に比べてオープンな展開になりボールを失うことを避けようと家長が左サイドに出張してボールを受けることが増えたためこのような数字になった。

一方の清水は前半とあまり傾向は変わらずフロントエリアと左サイドが多くなっている。

・試合展開のコントロール

後半になると清水がボールを持つ時間が増えた。その要因はいくつかあり川崎の運動量低下、それによってトランジションで清水が上回るようになったことなどがある。運動量に関してはACL帰りということで致し方ない部分。ただ運動量が落ちるならばなるべくトランジションの少ない展開に自分たちで持っていきたかった。前半のように上手くボールをショートパスで繋げるシーンもあったが、ロングボールを蹴ってしまい清水にボールを渡してしまうシーンもいくつかあった。

川崎はシミッチを投入し橘田がIHに移った。ただ橘田とシミッチが同時に起用された場合は2ボランチに近くなる傾向がある。この試合でもそれは同じ。この72分55秒のシーンでは橘田がクロースロールで佐々木と車屋の間に落ちる。すると清水はボランチの松岡が出てきてプレッシャーをかけてきた。この時の2トップはシミッチを全く警戒しておらず橘田からシミッチにボールが入りシミッチが裏に走った小林へロングボールを蹴った。

このように橘田が降りてシミッチにレイオフや横パスでボールを入れるシーンが多く、73分35秒にもあった。そのシーンでは宮城へのロングボールだった。しかし残り20分で2点差ということを考えると一人だけ裏に走らせて、そこにロングボールだとよりオープンな展開に自分たちから持っていくことになってしまう。それは避けたかったと思う。

そうやって清水にボールを渡してしまうと、運動量も落ちているため簡単にボールは奪えない。波状攻撃を受けてしまうシーンも多かった。しかし清水の攻撃はクロスに割り切っていて、SHと2トップが中央でクロスを待ちSBの1対1もしくはボランチが絡んでクロスが上がるのを待っている状態だった。プレビューでも川崎はクロスからの失点が多いと書いたが、清水のクロス戦法にしっかり対応して守ることができたのは良かった。

・ソンリョンを使ったビルドアップでのやり直し

これは余談だが、川崎はこの試合いつも以上にビルドアップでソンリョンを使うことが多かった。66分40秒や67分のシーンではビルドアップがサイドでハマりそうになるとソンリョンに下げてやり直すことができていた。これまでの川崎はハイプレスにハマりそうになるとラフに蹴ることが多かったが、GKに下げてやり直すことができるようになると、安定してボールを繋ぐことができる。

これは56分30秒のシーン。このシーンは前半にも書いた車屋がボールを出せるタイミングで遠野が降りてこない問題にも繋がってくる。山根が右サイドでプレスにハマりそうになると、谷口を飛ばしてソンリョンに戻し左サイドの車屋へと繋がった。車屋は神谷からプレッシャーを受けてラフにロングボールを蹴ってしまった。車屋としては遠野に緑のスペースあたりまで降りて来て欲しかったはず。じゃないとパスは通らない。ただ車屋にプレッシャーをかけているのは右SHの神谷。従って佐々木はフリーだったので佐々木を使っても良かったかもしれない。

3.まとめ

前半の脇坂とマルシーニョの2点を守り切ってリーグ戦再開を2-0で勝利することができた。前半のパフォーマンスは完璧に近かったし、大事な試合で活躍する脇坂は14番に相応しくなってきた。いつか振り返ってみると、この試合は彼とこのチームにとって大きなターニングポイントになっているかもしれない。後半の試合運びは改善する必要があるとは思うがACLの疲労もある中素晴らしい試合だった。国内タイトル獲得に向けて良い再スタートを切れたのではないだろうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?