J1第9節 横浜Fマリノス対川崎フロンターレ データレビュー

今節はACLの都合で日程を調整して行われた第9節。前節多摩川クラシコを1-0で勝利した川崎は横浜FMとの神奈川ダービー。近年Jリーグで優勝争いを繰り広げている相手だけに、開幕2試合目で勝利しておきたい試合だった。しかし後半に4失点を喫し最終的に2-4で敗戦した。試合内容は後述するとしてマリノスの選手層の厚さには驚かされた。後半からアンデルソン・ロペスが出てくるのは非常に怖い。そんなマリノスに4失点してしまったわけだが、試合内容的には最近の2試合よりも改善されていたし、守備にも若干テコ入れされていた。

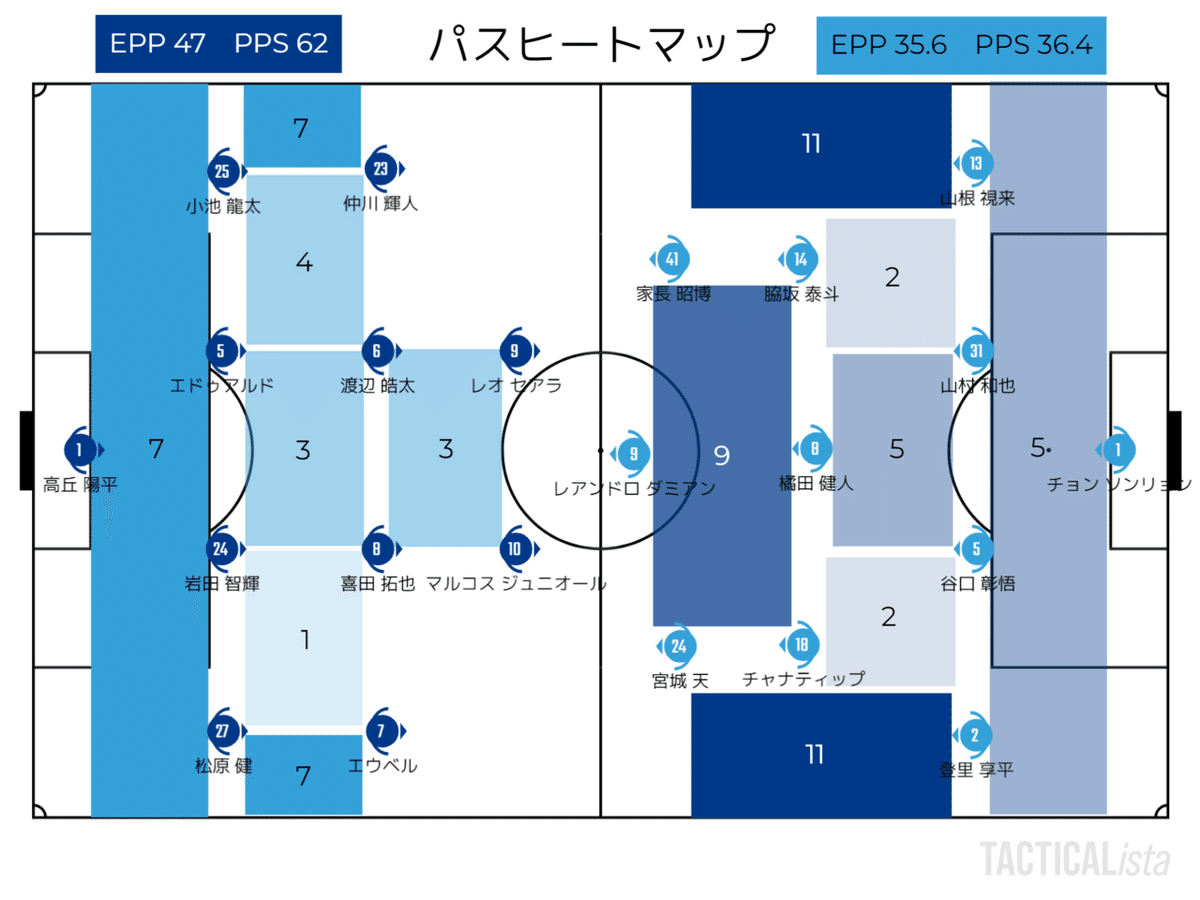

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~前節からの修正点・変更点~

パスヒートマップを詳しく見ていく前に川崎は守備時にこれまでの433→451から完全な433で守備を行っていたため今節はファジーゾーンが縦に広くなっている。

両チームのEPPとPPSを比べると横浜がEPP47でPPS62、川崎がEPP35.6でPPSが36.4という数字になっており、EPPは横浜が高くPPSは川崎が低くなっている。つまり横浜の方がボールを保持してパスを繋ぎ川崎がカウンター気味にパスを繋いでいくという展開だった。

横浜のパスヒートマップを見ると左右での数字は全く同じになっており両サイドを均等に攻撃できていたことがわかる。そして最も多くのパスが入っているのはファジーゾーンで11本のパスが入っている。そして次に多いのがフロントエリアで9本となっている。一方の川崎は裏と両サイドのファジーゾーンが最も多く7本のパスが入っている。そして注目なのは右ハーフバイタルには4本のパスが入っているが、左ハーフバイタルには1本のみのパスということだ。こういった両チームのデータを踏まえて試合を見ていく。

・橘田と宮城のスタメン入り

スーパーカップの浦和戦や前節の東京戦ではボール保持の展開であまり効果的な攻撃ができていなかった。そして今節ではマルシーニョに代わり宮城が、そして待ちに待った橘田がスタメンに復帰した。この選手変更によりボール保持がよりスムーズになった。特に橘田のセカンドボールへの読みが素晴らしく、即時奪回が前節よりも多くなっていた。ダミアンのオフサイドで得点を取り消されたシーンも橘田がセカンドボールを拾ったことがスタートだった。

マリノスは守備時にマルコスジュニオールとレオセアラの2トップで442で守る。その時の2トップの後ろで2ボランチの前であるフロントエリアで橘田が常にボールを受けようとしていた。実際は3本のパスしか入ってはいないが、ここでボールを受けようとすることで谷口や山村へのプレッシャーを軽減することができる。1分45秒ののように山根や登里がボールを持った時のサポートのポジショニングが大島よりも速かった。

そしてフロントエリアにボールが入った時の、横浜2トップのプレスバックがなく橘田がフリーで前を向くことができていた。それが24分40秒のシーンだ。橘田はフロントエリアで前を向くと一気に家長へサイドチェンジ。家長にボールは収まらなかったが、こういう展開はここ2試合見られないものだった。43分のシーンも橘田が早めに右サイドのサポートして前を向き左サイドへロングボールでサイドチェンジをした。

そして左WGに入った宮城はマルシーニョと違いスピードで勝負するよりは、狭いスペースでのパス回しやフェイントでかわしてからのシュートが武器だ。今季初出場ということもあり右サイドほど連携面で効果的にサイドを攻めることはできていなかった。例えば10分25秒のシーンではサイドに張った宮城にボールが入った後、登里とチャナの二人ともニアゾーンをしてしまい宮城にサポートがなくボールを奪われてしまった。もしくは28分15秒のように登里が低い位置でボールを持った時に、チャナと宮城の二人とも内側にポジショニングしてしまい左の幅を取ることができていなかった。

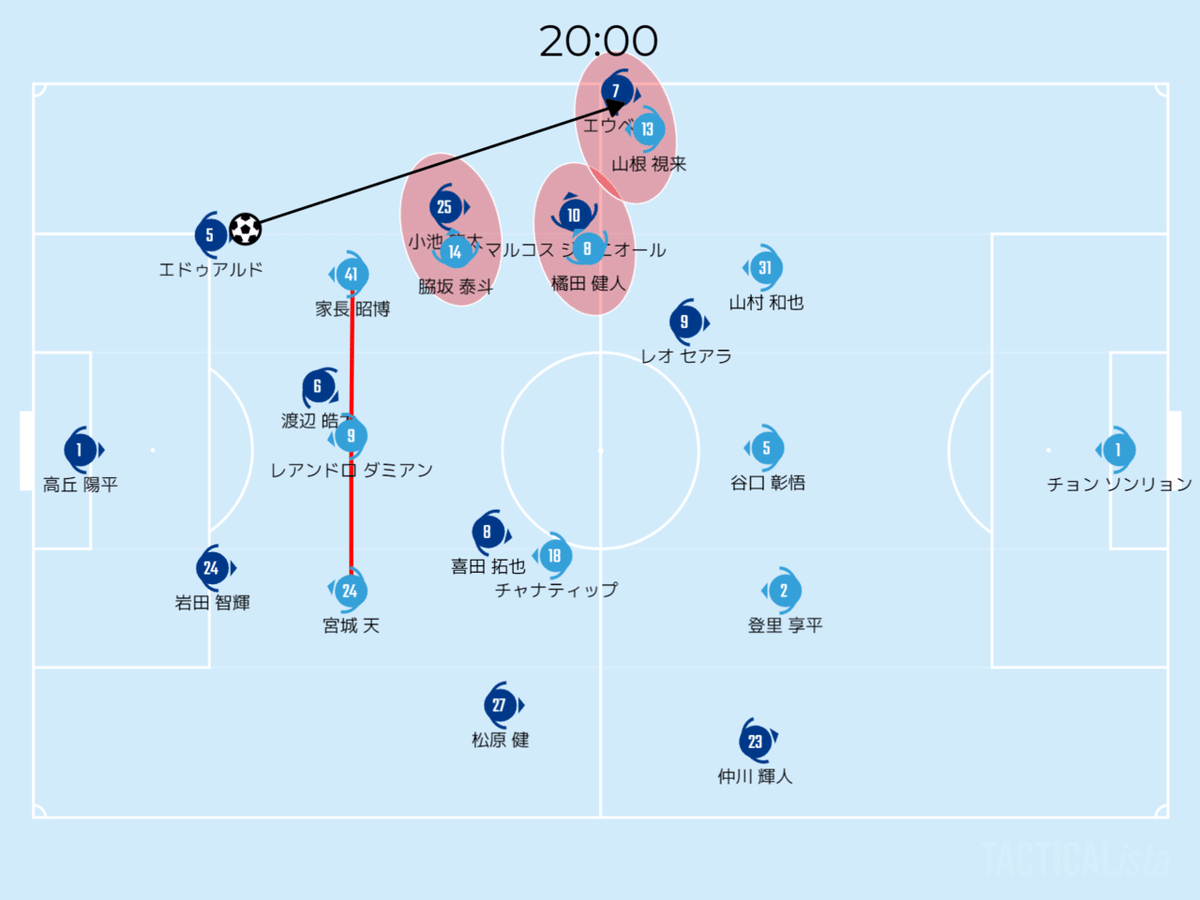

一方でうまくいっていたシーンもあった。それが20分45秒のシーンだ。宮城が大外でボールを持った時に、登里がニアゾーンランをしたことで喜田と仲川が引き付けられた。そうすることで内側へのパスコースが生まれチャナがボールを受けることができた。また18分5秒のようにチャナがニアゾーンランをして裏でボールを受けクロスをあげることができたシーンもあった。

パスヒートマップで左ハーフバイタルにはパスがあまり入っていなかったと書いたがその原因はDFラインがボールを持った時にチャナが降りてきているためそもそもそこに人がいないことが多かったから。しかし得点シーンはチャナが降りた時に橘田が上がってボールを受けたプレーからだ。このシーンでも橘田の気の利き方が素晴らしかった。こういったいくつかのシーンを見ると左サイドの連携が向上すれば、前節までの縦に速いよりはかなり武器になりそうだ。

・守備時3+3での中央封鎖

ここまでは川崎のボール保持の変化について書いたが、守備時は明確に修正が行われた。それが433での守備ブロックだ。これまではハイプレスでWGが外切りのプレスをかけ、ミドルプレス以下では451で守っていた。しかし今節からはWGが中央へのパスコースを塞ぎミドルプレス以下でも433で守っていた。アストンヴィラのような守備だ。今もやってるか知らないけど。

開始すぐの5分40秒のシーン。3トップが中央を封鎖することで渡辺や喜田にはボールを入れさせない。そこでマリノスは松原にボールを出した。このシーンだけ見るとSBを完全にフリーにしてしまうこのプレスは良くないように見えた。しかしこのシーンから川崎の選手たちも微調整を行った。9分のように裏に抜ける選手にはDFラインやGKがしっかり対応。

そして3センターも微調整を行った。それがわかるのが20分のシーン。横浜のSBは若干内側にポジショニングをするためビルドアップでは235のフォーメーション。ここで川崎は3センターが中央を封鎖するため原則ボランチにはパスが入らない。そのためIHは早めに横浜SBにプレッシャーをかけることができる。現地で見ていてもパスが出る前にIHが動いていた。このシーンでは川崎が横浜の選手を捕まえることができており、横浜は小池を飛ばしてエウベルへ速いパスを出すが、山根がインターセプトすることができた。

似たように横浜がCBからSBを飛ばしてSHにパスを出したのが30分50秒や39分50秒のシーン。どちらも川崎は横浜の選手を捕まえておりボールを奪うことができた。横浜のパスヒートマップを見てもハーフバイタルへのパスは2本のみとなっており、広いファジーゾーンへのパスは多かったが外回りにできていたということでもある。そして地味にダミアンが横浜のボランチを下がって捕まえることもしていた。これはシーズンレビューも書いていたことだったので嬉しかった笑。ただ11分30秒のようにダミアンがGKにプレスをかけてフロントエリアにパスを出されることも多かったため、横浜はフロントエリアに9本のパスを入れていた。

2.後半~マリノスと何が異なったのか~

後半も前半とボール支配率はあまり変化なかったが、横浜はEPPが31に減少しPPSも28.6に減少した。つまり少ないパス数で効率的にシュートを打つことができるようになったということ。その原因はのちほど。そしてパスヒートマップを見ると前半同様左右差はほぼない。ただ左ハーフバイタルに入った2本のパスはどちらも家長のプレスがほぼプレスになっておらず、ずばっと刺されてしまっていた。これは少し気になった。

川崎を見ると前半とEPPもPPSもあまり変化ないがより中央へのパスが減っており外回りになっていたことがわかる。では横浜と川崎の何が違ったのか。

・勝敗を分けたSBのポジショニング

横浜は後半からSBが開いてボールを受けるようになった。前半は先述したように内側のSBを川崎のIHが早めに捕まえることができていたが、後半は外側にポジショニングしたことで川崎のIHと距離ができSBに時間ができた。

それが65分45秒。家長がエドゥアルドにプレスに行くがプレッシャーがかかっておらずエドゥアルドは自由に配球ができた。そして外に開いた小池にパスが出された。ここにはもちろん大島が出ていくのだが、距離があるため小池には時間ができる。そして喜田、マルコスと繋がれてしまった。似たようなシーンが62分10秒のシーンだ。このようにSBが低い位置で開いてボールを受けることで横浜はポゼッションを確立した。では低い位置で開くSBが絶対的に正しいのか。もちろんそうではない。その良い例が後半の川崎だ。

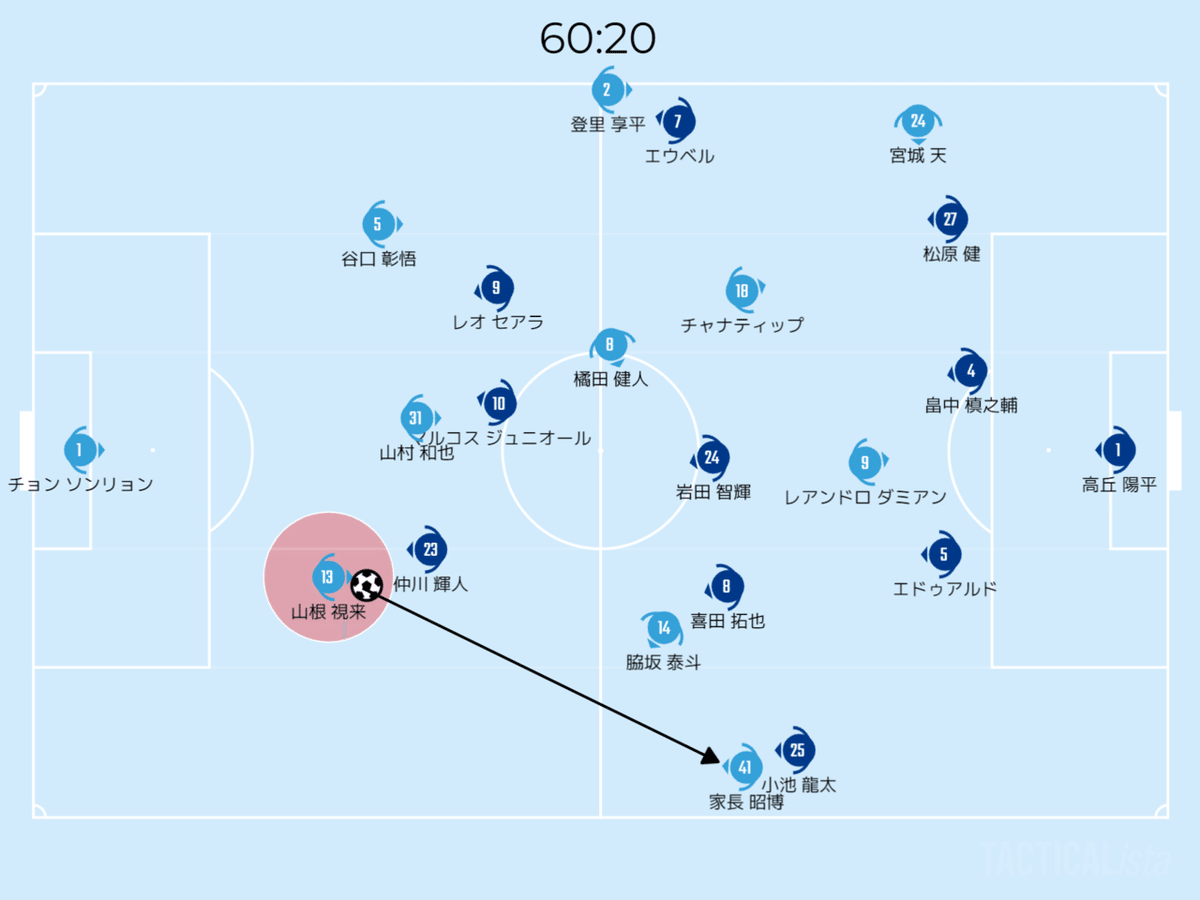

59分45秒のシーン。登里が低い位置(相手SHの前)で開いてボールを受けた。しかし横浜の選手たちは自分のマークすべき選手を捕まえており登里は出し所がなくなってしまった。このSBが相手SHの前で開いて受けてしまし出し所がなくなるのは昨シーズンからの問題点である。後半の横浜と異なるのは川崎は433の守備であるためサイドにスペースがある。そこでボールを受けるのは有効だ。しかし横浜の守備は442でサイドにスペースはない。これが両チームの違いで相手を見てサッカーができていたのは横浜だった。

実際にこの60分20秒のように山根が内側でボールを受けると、横浜はさっきのシーン同様川崎の選手を捕まえているがプレスがはまることはなかった。

そしてSBで言うと今節デビューした佐々木旭。彼は左SBだが右利きで大学時代から右足での中への楔のパスを得意としていた。それが78分30秒や91分20秒のシーンだ。こういったパスをできるのは左利きのノボリとは差別化できる能力。これからに期待だ。

・今季の目標スピードアップとは

そして今節の負けで最も厳しいと感じたのがスピードだ。鬼木監督はキャンプから今季の目標は様々なスピードアップと語っていたが、個人的には結局横浜にスピードで負けてしまったと感じた。例えば列落ちした後のポジションの取り直しだ。横浜は前線の選手が降りてきてビルドアップをサポートした後に戻っていくのが速い。そのため川崎でたまに見られる崩しの段階で前に人が足りない事象が起こらない。

ただ最も横浜と差を感じたのはカウンターだ。71分15秒のシーンではカウンターで家長がボールを持った時に山根がニアゾーンランしようとするが、そのサポートが遅く家長の個人突破に頼ってしまった。直後にはしっかりニアゾーンランして家長から山根そしてクロスで知念がゴールを決めていたように、ニアゾーンランすればチャンスになる確率は上がる。またクロスへの飛び込みも横浜の方が上だった。前半の話だが22:10に宮城が裏抜け際にGKとDFの間に飛び込む選手がいない。せっかく裏を取れたのにもったいない。スペースを見つけて飛び込んでいく速さは横浜の方が何倍も上だった。

3.まとめ

宮城と橘田がメンバー入りしたからかどうかはわからないが今節は縦に攻めすぎることは少なくなった。また家長の出張も減ったことで右サイドの幅を取れていないことがなくなり橘田のサイドチェンジも生まれた。このようにボール保持に関しては改善されてきた。被保持でも433で横浜の内側に入るSBを消すことに成功したが、横浜の修正に対して修正することはできなかった。433の守備を今後も続けるのかそれとも横浜対策だったのかわからないので、ボール被保持に関してはまだなんとも言えないと思う。

となるとやはり攻撃でのスピードだ。前節は急ぎすぎで今節は横浜に上回られることが多かった。その調節がチームとして難しいのだと思う。

次の試合はリーグ戦でアウェー鹿島。監督が来日できていないが岩政さんが指揮を執っており、コーチ就任のコメントを見ても川崎には相当気合が入っていると思う。ここで連敗してしまうとシーズンに大きな影響がある。なんとしても勝利を収めたい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?