資本=ネーション=ステートと、原遊動性Uと、Dについて

【参考文献】

・文學界2022年10月号:【講演】柄谷行人「『力と交換様式』をめぐって」聞き手・國分功一郎/コメンテーター・斎藤幸平

・柄谷行人『トランスクリティーク』岩波書店など

『世界共和国へ: 資本=ネーション=国家を超えて』岩波新書

『世界史の構造』岩波書店

『遊動論 柳田国男と山人』文春新書

『世界史の実験』岩波新書

『哲学の起源』岩波書店

『交換様式論入門』(Web掲載URL: http://kojinkaratani.com/jp/pdf/20171207_jp.pdf)

【本文】

◎四象限図が好きな人々

文學界の10月号(発売は9月)の柄谷行人の講演を読んだ(9月14日の明け方ごろに)。ちょっと思ったのは、皆、四象限図が好きなのだなということだ。ABCDの四象限図。でも、この図は、少し違うのでは、と思うようになった。ここでは、そのことを、具体的に思い付きで書いてみたい。

まず、こういう場で使われている四象限図の一例を出してみよう。

斎藤幸平が、コメンテーターとして、この講演録の中で、類似の四象限図を使っている人について、自分とその友人も含めて、計2人を挙げている。柄谷の使用する四象限図とは異なるものではあるが、その影響を受けて、四象限図を使っているということらしい。こういう図を使っている人は、柄谷を含めると、少なくとも計3人ということになる。この人たちは、四象限図の愛好者たちである。

◎DとA、それとも、Dと原遊動性U

『トランスクリティーク』以降、柄谷の著作では、Dの説明として、Dは「Aを高次元で回復したもの」だと述べられる箇所が多く出てくる。こういった箇所は、読んでいて、私自身、少なからず引っ掛かりを覚えてきたところである。疑問点としては、まずもって、一つ。それから、もう一つある。

まずもっての一つ目は、「高次元」ってなんだろう、ということだ。よく分からない。「高次元」というからには、Dは、Aそのものではない。そのことだけは、分かる。でも、具体的なイメージは、なにもわかない。Aよりも、何かよさそうなもの、というくらいの印象しか持つことができない。

次の疑問点(もう一つ目)は、Dは、Aを(何らかの形で)回復したものなのか、ということだ。『哲学の起源』では、古代イオニア地域のイソノミアという社会体制、植民地時代アメリカのタウンシップ、11世紀アイスランド社会という3つの事例について説明があるが、これらは、自由であることと、平等であることが背反しない社会の実例として挙げられている。この実例は、Dが全面化した社会(A、B、Cの場合で使われるように、「Dがドミナントな社会体制」という言い方をしてしまうと、そもそも、Dの理念を壊してしまうように思われる)をイメージできるように、挙げられているのだと思う。

しかるに、Aがドミナントな社会(氏族制社会)では、その構成員は互酬交換の義務に束縛され、基本的に自由はなく、構成員間の平等性のみが担保されている。つまり、Aがドミナントな場合は、自由と平等性が背反しない社会ではないのだ。そういったものであるAを、何らかの形(「高次元」)で回復したとしても、Dにはならないように思う。

むしろ、Dとして回復されるべきなのは、『遊動論』、『世界史の実験』で扱われる原遊動性Uではないか。U(漂泊的バンド社会、あるいは柳田国男のいう山人において、実証的には到達できないにせよ理論的にはおそらく把握しうるものとして)において、自由と平等性は背反しない。それゆえ、Dは、Uの回復としてある。また、それぞれの間には、どちらかが、どちらかの、高次元であるとか、そういった関係はない。Dは、すなわち単にUであり、Uは、すなわち単にDなのである。つまり、U=D、D=U。

なお、『交換様式論入門』の16ページにおいては、こう明確に述べられている。「DはAの回帰ではなく、Uの回帰です。」。

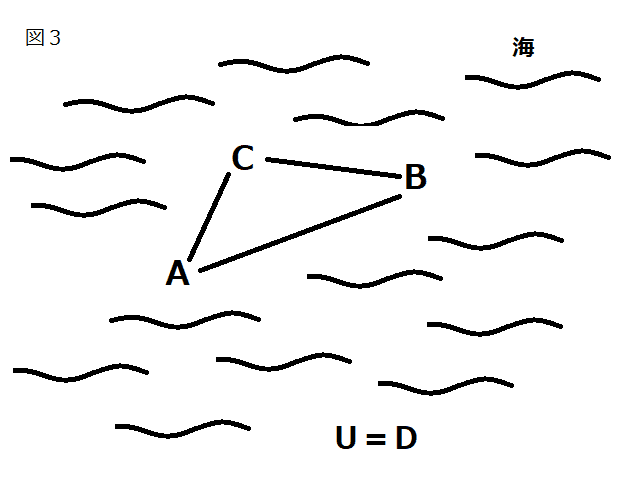

◎以上の考察を、図に描いてみる

まず、A、B、Cを頂点とする三角形を描く。これは、資本=ネーション=ステートの三位一体(トリニティ)を示す。この三角形の基底にあって、すべての基盤となり、全体を満たしているのは、原遊動性Uだ。それは、いつでも、どこにでもあり、偏在している。

Uは、Dとして回帰する。UとDは、単に同じものであり、「高次元で回復する」とか、そういう超越的な関係にはない。

スピノザにおいて、神は遍在し、全ては、神の変状と属性である。それと同じで、D(言い換えるとアウグスティヌスの神の国、カントの目的の国)は、遍在し、どこにでもある。それは、原遊動性Uが、実証的には確認できないが、どこにでもあるのと同じである。三角形ABCは、U=Dである空間、U=Dで満たされている無限の空間の中に、浮いている。

また、三角形ABCも、それ自体、神の変状と属性として、存在している。

◎さらに少し変えて、図を描いてみる

使うイメージを少し変えると、図3のようである。

氷でできている三角形ABCが、U=Dである海の上に浮いている。三角形は、氷だから、いつ溶けるか分からない。溶けると、水になり、基底的であるU=Dが現れる。

◎おわりに

この記事では、四象限図ではない形で、A、B、C、D、そしてUを図に表してみた。これらの図では、四象限図と異なり、Dを、A、B、Cから離れているものとして、描いている。また、もともと四象限図にはなかったUを描きこんでいる。こういった点は、理論的に見ても、より素直な、交換様式の表現になっているのではないかと思うところである。

最後に書いておくと、2022年10月に発売されるという、柄谷行人の新刊『力と交換様式』を読むのがとても楽しみである。2022年になっても、柄谷の新刊が読めるなんて、端的に言って本当に幸福なことだとつくづく感じる。電子書籍でも出るのかな?スマホに入れれば、読むのが手軽だし、電子書籍にしようかな。でも、やっぱり保存性を考慮して、紙の本で買おうかな。紙の本でゆっくり読むのもいいな。……など、あれこれと悩んでいる時間が、一番、楽しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?