母の代わりに、晩御飯を作ってみた

いつも通りの昼、リビングに出ると笑顔で迎えてくれるはずの母が、珍しくぐったりしていた。

「疲れた…」

どうやら、大分疲れた様子。

顔面からは完全に生気が抜けて、ゾンビみたいになっていた。

ラインをみると、弟からこんなメッセージが。

時計を見ると、時刻は午後二時。

他の家族はその時既に各々の予定で外出しているようだった。

いつも家族のために家事に勤しむ母。

思えば、子供だけでも5人いるこの家で、こうなる日が今までなかったことの方が不思議だった。

ゾンビのような顔を見ながら、僕はしばらく考えた。

そして、決めた。

「よし、今日の夜ご飯は僕が作ろう」

その旨を母に伝え、メニューを決めた僕は、

ざっとシャワーを浴び着替えを終えると、それからすぐ近所のスーパーへと繰り出した。

帰宅すると、母は依然ソファにもたれていた。

しかし、少しだけ元気が戻ったようで、

「ママ、今日は回鍋肉にするから」

と声をかけると、「いいね」と小さく返事をくれた。

これはもう、母が元気を取り戻すくらい美味しい回鍋肉を作るしかない。

やる気を出した僕は、それから直ぐ台所へと歩を進めた。

難しいことはない。

要は、切って炒めて盛り付けるだけだ。

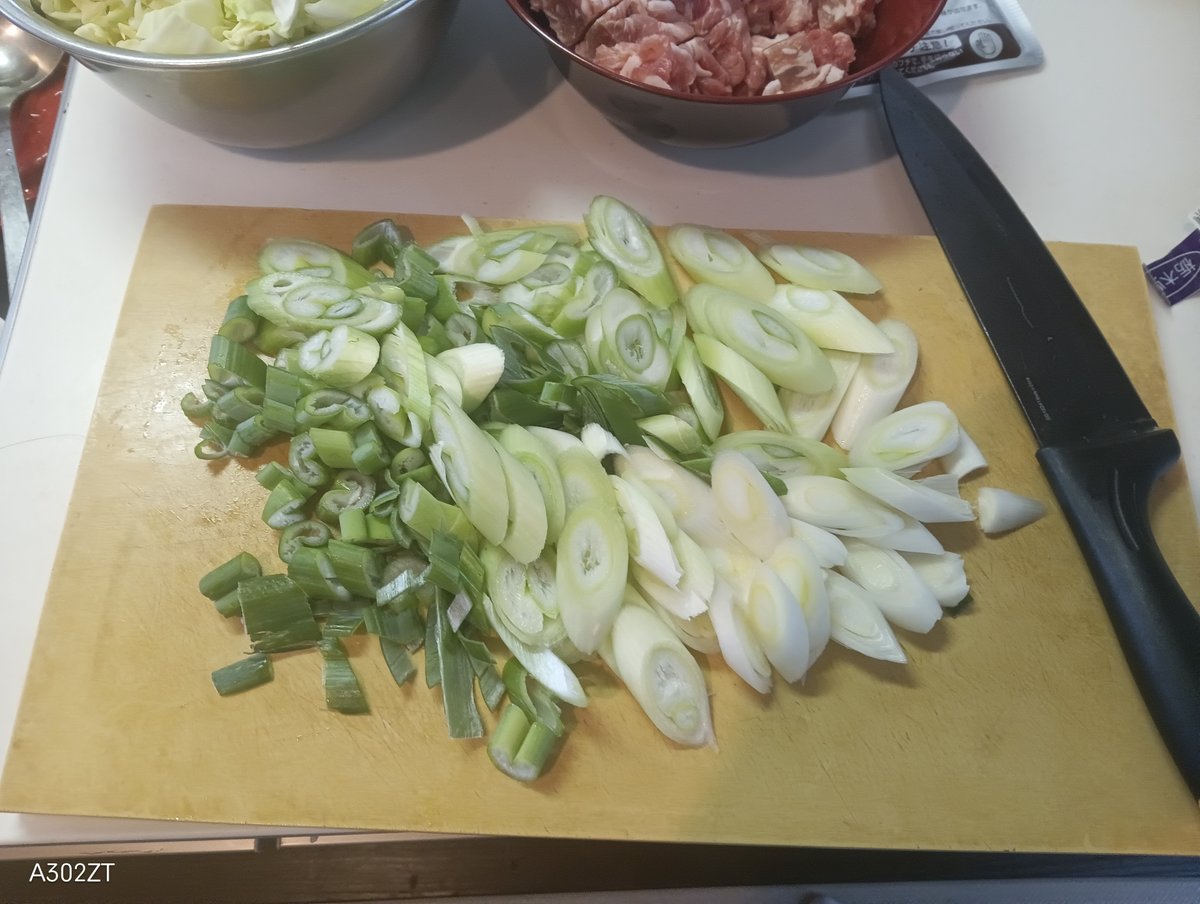

そう息巻いて、僕は食材をカットしはじめた。

実は僕、小学校高学年時代に家族の朝ご飯担当をしていた。

母のためを思ってというのもあったのだが、何より僕は料理をするのが大好きだった。

毎朝テレビを付けて、ZIPをラジオ代わりにしながら一生懸命作っていたっけな。

食材を切り進めながら、そんな事を思い出した。

肉を解凍しないまま無理やり切ったので、若干肩が凝った。

ということで、ここで束の間の息抜きタイムを入れることに。

最高でした。

滋養をつけたらさっそく調理だ。

実をいうと、僕にもこの先個人的な予定があり、そこまでのんびりと料理をしている暇はなかった。

え?

なら何故、ティータイムを挟んだのかって?

そりゃあもう、カステラが食べたくって仕方がなかったから。

それに尽きる。

甘いものには目がない。

それは僕という人間の、弱点の一つだった。

ジュ~。

熱した油が発するこの音が、僕は好きだ。

指で触れればやけどする。

目に飛び跳ねればプチ惨事。

しかし、野菜を入れるといい音がなる。

たったそれだけ。

痛いことはまったくないどころか、ちょっとした爽快感すら味わえる。

キッチンは、熱した油という恐怖の液体と、まともな関わりを持てる唯一の場所だ。

しかし、一応危険物であるため、その場に立つものは皆真剣な顔を覗かせる。

僕は、母のその表情を眺めるのが昔から好きだった。

顔を出すと、こちらを振り返って笑う顔も好きだ。

幼い頃から毎日のように見てきたからだろう。

台所に立つ母は、僕にとって安心感の象徴のような存在だ。

きっと、母が死んでからも僕はその姿を何度か思い出すのだろう。

そんなことを考えつつ、キャベツを一度引き上げる。

続いて、未だに解凍しきれていない、頑固な肉どもを放り込む。

油を敷かなかったせいで、しつこくひっついた。

鬱陶しかったので、追いで油を投入。

すると、やっとのこと肉たちは抵抗を諦め、白旗を上げてくれた。

ある程度火が通ったところで、キャベツが合流。

ここに来てようやく何となく、料理をしているような雰囲気が出てきた。

この感覚、久しぶりだな。

気づけば僕は、鼻歌を歌っていた。

最後に仕上げ。

ネギと回鍋肉のタレを入れて、弱火で混ぜる。

底の方にある汁をすくうように混ぜると、上手いこと色が均等になった。

ということで完成。

我が家ではいつものことだが、相変わらず量が多い。

一人暮らし家庭の人だったら、三食どころか三日は持ちそうなボリュームだ。

味見をすると、

ちゃんと美味しく出来ていた。

これは、我が家の男たちも大満足に違いない。

そう思って味見を続けていたら、お腹が一杯になってしまった。

図らずしも、ごちうさま。

手を合わして、食器を片付け、それからやっと大皿をテーブルに運ぶ。

これで良しと。

写真を撮っていたら、母が近寄ってきた。

どうやら、お腹が空いたたみたいだった。

「できたよー。」

いつもの母の真似をして僕がそういうと、母がニコっと笑った。

未だ疲れてそうだった。

その証拠に、まだまだ顔がゾンビのままだった。

今度は可愛いゾンビだったけど。

食べたら少しは、元気になるだろうか。

俯きがちに、僕は考えた。

出たらいいな。

単純に、そう思った。

思い直して顔を上げると、母はまるで子供のように、笑顔で皿を並べていた。

その顔には、明らかに

「自分以外の人が作った料理を食べるの、楽しみ♪」

と書いてあった。

それだけでも僕は、作って良かったと思うことが出来た。

母が作るご飯にも、こういう目に見えない愛情が毎回込められているのだろうか。

考えた僕は、ふいにセンチな気分になった。

しかし、そんなこともつゆ知らない母は、その頃のそのそとご飯をよそっていた。

「そこまでやってあげれば良かった」などと思いつつ、僕はしばらくその姿を眺めた。

その時僕の目には母の背が、腹をすかせた子供のように見えた。

彼女はもしかして、母であることに疲れてしまったのかもしれない。

なんとなく、そんなことを思った。

しかし、その後ご飯を美味しそうに食べる母の姿を見る内に、僕も釣られて笑顔になってしまった。

何が辛いのかはわからない。

しかし何にせよ、僕にできることはそれほど多くない。

辛そうだったら、また作ろう。

そう、心のなかでつぶやいて、僕は自分の支度に入った。

(完)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?