【無料版】 日記-由布院滞在編(前半:10月1日〜15日)

こんにちは、祥敬です。

今回は、10月の日記(前半)の投稿です!

(→ 9月の日記 はこちらです)

あっという間に秋ですねぇ。

私の10月の前半は全ての日が大分の由布院でした。

旅する人がやってきたり、縫ったり、縫ったり。

かなりの時間を縫うことに費やし始めたところです。

グッと人と会う機会自体が減り、

でも、心豊かに。

楽しくなってきました☺️

制作に関しては、10月の前半は、どういう作品を作っていくか?ということを実験していましたが、いったん「この方向でやってみよう」という方向性が見えてきました。

進みは一歩一歩。時間をかけることでしか成り立たない作品づくりの様子を楽しんでもらえたらと思います〜!

お布施についての前置き

2年ほど、対価を前提とした経済を放棄し、泊まる場所や食べる機会を頂く生活をしてきました。その結果、身体から「守られている感覚」が生じるようになってきました。

私の生活は、お布施で成り立っています。

お布施を頂くようになってから、満たされた気持ちで生活することができる日がとっても増えました。日々、世界から贈り物が届く日々に感謝しております。

今は、布にまつわる作品を制作していくことに自身のエネルギーを向けています。お金を循環させることで応援して下さる方がいたら、有り難く受け取ります。

▼ 無料版を読んで、お布施して下さる場合

何かしら発想や考えを受け取った感覚が生まれ、喜びと共にお布施して下さる場合は、有料の日記(投げ銭の窓口付き)を購入するか、下記の口座や Paypayを通してお金を分かち合って下さいますと幸いです。

三井住友銀行 佐賀支店 (普通)0570598 ミウラヨシタカ

PAYPAY銀行 つばめ銀行 (普通)8303038 ミウラヨシタカ

PayPay ID: shokei612

※ Note を購入して頂く場合は、お金の一部は手数料としてNoteの会社の方に流れます。

ㅤ

▼ 先に有料版を読んで、お布施して下さる場合

先に有料日記を読んでからお布施したい場合は、メールアドレスを三浦祥敬に教えて頂けたら、次の有料版の日記をこちらからお布施します。

ㅤ

上記の口座、もしくはPayPayによろしくお願いします。返礼は死ぬまでの間にどうぞ!読み逃げも、どうぞ!

ㅤ

▼ 次の月の有料版をお金に関係なく読みたい場合

お布施とか、返礼とか、難しい言葉はさておき、日記を読みたかったら、その方にも日記は差し出します。

メールアドレスを三浦祥敬に教えて頂けたら、次の有料版の日記をこちらからお布施します。

今回は【10月の前半の日記】です。

日記の内容は、後々お布施の生活の詳細を一部伏せた後に、無料で公開予定です。ただ、リアルタイムに毎日更新する日記を覗いてもらえるように、このように有料版のNoteを作成しています。

三浦祥敬に1食分、お布施するくらいの気持ちで、サポートしてくださる方がいたら、ぜひ有料版のNoteを購入し、日々の更新を見守ってくださいませ。

ということで、10月の日記(前半)です。1ヶ月、お付き合いください。

まずはじめに

9月の振り返りと10月の方針を書いておこうと思います。

9月の振り返り

・大きく眺めて見ると、「文章やモノを作りながら、どう生きるか?」ということを試行錯誤し始めているフェーズに差し掛かっているように感じます。

・インスピレーションを求めて本州へ。芸術祭を見に行ったことや袈裟のリサーチをする中で、作品のイメージが生じてくるようになりました。

・星月学級に登壇し、そこで自分自身の活動の軸って何だろう?ということを思い出すことができました。特に自分は「既存のシステムから抜け出すた『人間である道』を模索している」ということを意識するようになりました。自分に深く影響を与えた詩はこちらです。

・2回の登壇後、最終的に由布院にたどり着き、制作作業を実施中

このような流れでした。

10月の方針

続いて、10月の方針です。

・ とにかく作る。これに尽きます。作るのは「自由布」です。さまざまな用途に使う、自由の布を作ります。ひたすら布面積を拡張していきます。

・動くことは控えめに。作る時間を最大限捻出するために、移動することは少なめでいこうと思います。

・年内に海外に行く機会も作りたかったのだけど、布を縫うことの優先度の方が高いので、いったんは布の制作の方にエネルギーを投じます。

それでは、10月の日記、お楽しみください✨

10月1日(由布院)

早起きスタート&二度寝

今日は朝、早起き。4時15分くらいにアラーム無しで起きることができたので、そのまま起きて活動することにしました。まず温泉に行って、4時45分くらいからスタート。

昨日 9月の日記の無料版を投稿したのだけど、その反動で、まだ心がざわついている感じがする。こんな時は虫の声に集中。今日も気持ちよく虫が歌っているのが心地よい。

起きたけれど、特に筆が進むわけでもなく、頭が酷くぼやーとしたので、もう一度寝ることにした。

起きてから再度文章を書くことに試みるも、特に何も生まれず。こんな日もあると思いながら、蒸し料理を作って食べた。今日蒸したのは、玉ねぎ、キャベツ、きのこ、そして餃子。ポン酢で食べた。美味。少し蒸し料理に飽きてきた気もする。次はキャベツのスープでも作ってみよう。

気分転換に本でも読もうと思って、お宿に置いてあるトルストイの本『人にはたくさんの土地がいるか』と『人はなんで生きるか』を読んだ。

トルストイの本を読んでいると、持っているものを分かち合うことを諭されている気分になります。多くを所有するのではなく、持っている物を分かち合うことで開ける世界のあり方を示してもらっている気がするなあ。

『人は何で生きるか』の主題のメッセージは「人は愛で生きている」ということ。愛でも、(仏教的には)慈悲でも、言葉は何でもいいんだけどさ、そういうものって本当に大事だと思うな。

愛することを覚えること。愛されている(きた)という経験がその感覚を育てることにつながるんだろうね。

自分も母親が亡くなった時に、母親との関わりのことを思い出して、幸運なことに「愛されてきたんだなあ」という感覚があふれてきた。すごく大切なことを教えてもらっていたんだと思う。母親はそういうことなんて意識していなかったかもしれないけれどね。

「生きてるだけで、大丈夫」という感覚。それは自分の感覚でしかないけど、これを良き形で表出できたら嬉しいな。これこそが作品をつくる原動力にもなる。温かい世界を作っていきたいね。

トルストイの芸術論

「なんらかの外側へ向けた表示によってある人が意識的に自身の経験している感情を他者に伝え、その他者はそれらの感情に影響を与えられ、またそれらを体験する。芸術とは、これの中に存する人間の活動である」と述べました。

ネットサーフィンしていて印象に残った言葉がありました。つまり、芸術は芸術家が体験した感覚の伝播、という意味ですね。これには背中を押されました。

感覚の伝播が起こるかどうか。目的と手段、みたいな感じに捉えると、感覚の伝播を起こすためにどうするか?という工学的発想になってしまうけれど、そもそもつくることがその感覚がオンになる時間だものなぁ。自分の感覚を信じること、つくることで表出させていくこと。愚直にしばらくやっていこう。

お宿の近くにある「アルテジオ」へ

アルテジオには美術・芸術関連の本がたくさん置いてあるので、パラパラと目に留まった本を無作為に眺めていました。

『冷たいパフォーマンス』山口勝弘・清水徹(1983年)

山口 勝弘(やまぐち かつひろ、1928年4月22日 - 2018年5月2日[1])は、日本の前衛芸術家。戦後まもなく造形作家として活動を開始し、その後ビデオメディアを用いた表現へと移行。日本におけるメディアアートの先駆者として知られている。筑波大学名誉教授、神戸芸術工科大学名誉教授。

こんな人がいたのだなぁ。

大学卒業後の1951年秋、詩人・瀧口修造の下に集まった北代省三[2]、武満徹(音楽家)らと共に、インターメディア[3]の活動を目的とするアーティスト集団「実験工房」を結成した。新たなテクノロジーを積極的に導入しながら音楽・美術・文学など芸術の諸領域の融合を目指す「実験工房」の活動は、まさに当時の芸術表現の最先端をいくもので、山口もその中心メンバーの一人として活躍した。「実験工房」は、バレエの上演やピアノの演奏会、オートスライドによる映像上映、電子音楽や造形的インスタレーションなど多角的な活動を展開していったが、山口個人としては同時期、光学的原理に基づくオリジナルな構造を持った造形作品「ヴィトリーヌ」シリーズを制作している。この「ヴィトリーヌ」は山口の初期の代表作と言えるもので、そこには今日のインタラクティブアートにも通じる、極めて先進的な思考が反映されている。

山口勝弘は1928年東京都生まれ。バウハウスの思想に影響を受け、日本大学法学部在学中より独学で作品制作を開始。偏光ガラスを素材に、見る者の視点によってイメージが変化する50年代の「ヴィトリーヌ」シリーズは山口の代表作として知られる。また70年の日本万国博覧会では、三井グループ館の総合プロデューサーを務めた。

上で言及されている「ヴィトリーヌ」。なかなか面白い着眼点で楽しい。

自由布の制作

お次は自由布の制作。

一昨日くらいから自由布を縫いたくないという気分になっていたので、触っていなかったのですが、縫おうかな〜という気持ちになったので、1時間ほど縫いました。毎日やりすぎないのがいいな。1時間〜2時間縫うことを日課にして、コンスタントに作品を成長させていくということがちょうどいい気がしてきました。一気にやりすぎると、身体と精神がドッと疲れる感じがあるから注意だ〜。

10月2日(由布院)

この日は、久々に布団の中で動けなくなってしまい、ひたすら漫画や動画を見て、どうしようもない状態になった。生きる活力、作る活力を喪失した状態はきついですね。

10月3日(由布院)

10時すぎに何とか起床。どうにかこうにか布団から這い出すことができてよかった。気分転換にお宿の清掃作業を1部屋分お手伝いしました。もう少し清掃の続きをやりたかったけれど、知り合いから電話がかかってきたので中断し、しばしお話しました。

その後、ちょっとしたことで精神のバランスを再び壊してしまいましたが、しばし由布院の町を自転車で巡ろうと、お宿を出発し、町の方に降りました。心が落ち着かなかったので、町を何も考えずに回遊しました。

結果的にたどり着いたのは、由布岳がドン!と見える、田んぼの景色が見える所。その景色を見たら、心が開放される感じがして、「しばし、ここにいたほうがいい」と声が湧いてきました。近くのセブンイレブンにカフェラテを買いに行き、その場所に帰って、しばし景色を眺めていました。心のバランスを取り戻すことができてよかったです。

そこから食材を調達したのちにお宿に帰り、ご飯を作ったり、パートナーさんと電話したりしながら、すっかり夜に。

自由布の制作(初期ver.)

cf. 10/1 (※ cf. は参照の意味)

ようやく作業に着手できました。これまでの縫いでは、鱗状に布をパッチワークにしていたんですが、今回は布を移植しました。

移植するというアイデアは後々試したいと思っていたんですが、実際にやってみると、ピンとくるものがあり、この方向で良さそうだということがわかったので、このラインで継続していきます。今日の作業時間は3時間でした。

今後の展開をイメージする脳と意味を見出す脳

目の前の布を縫っていくことにひたすら時間と手間を投じて行っている最中ですが、頭の中には「布が様変わっていく様子」が浮かんできます。作品の未来を見るということが豊かに脳内で起こっているのだなぁと実感します。同時に、意味を見出すという働きも起こるのですが、それに関しては注意しながら観察しています。

「作品がどういう意味があるのか?」ということに囚われてしまうと、手が動かなくなる感じがするんですよね。後々、事後的に作品の意味が生じてくるタイミングは訪れると思うんですが、あくまでも、イメージ先行でやっていきたいところです。

と、書いたんですが、やっぱりもう少し違うかもしれない。

意味を司る脳の働きを抑えながら、イメージを司る脳も抑えていく、のかもしれない。イメージの背後にもう一段、深く掘れる感覚の層がある気がするな〜。9月から、同じことを書いているかも。それが何なのか、わからないけど。

自分という人間の感覚。身体感覚に留まらない自他を超えた感覚の探索?

今、結構、身体感覚の振れ幅が大きくて、しんどいな。布作業をしていた時には感覚が開いていた感じがあるけど、その後、頭痛がやってきた。心臓が圧迫される感じもあるので、無理は禁物。

起きたらマシになっていますように。おやすみなさい!

10月4日

遅めに起床してから、6時間以上、ひたすら布を縫う作業を行った。(cf. 10/1, 2, 3)

同時に考えているのは、「愛」「生かされていること」「守られていること」について。先日トルストイの本を読んだ時に、「人は愛によって生きている」という内容だったのだけど、それが結構印象に残っていて、それについて、ふと考えることがある。

OFUSE Experiment(*自分なりのお布施の生活)は人との関わりを断ち切らない生活だ。完全に人間社会から逸脱する生活ではないのだから、自分がやっている!と声高に主張しても、結局は常に支えてくださっている方々がいるということに目を向けることになる。それを愛だと、それほど意識してなかったけれど、この2年間で「愛されている」という感覚が生じやすくなってきたことを思うと、大袈裟に言うと、一つ一つの関わり・出来事の中で、愛を受け取ってきたとも言えるのかもしれない。

ありがたいな。

10月5日(由布院)

2日と同じような感じで、とことん身体が動かず、布団の中でうずくまっていた。

10月6日(由布院)

今日は布団から起き上がることができた。起き上がることができただけで満点。ということにする。

1日に行ったアルペジオの隣のテテオさんで作業することにした。テテオの事業を統括しているルイさんとばったり会い、「11月はアルペジオでピアノのコンサートあるよ」とDMをもらった。11月からの由布院は、いろんな企画が複数箇所で実施されるみたいです。いいぞ、由布院!

ちなみに、アルペジオで演奏される方は「向井山朋子」さん。由布院の他、鹿児島(しょうぶ学園)、天草、上五島、五島など、高知、八女(福岡)など、九州を中心にさまざまなところで演奏されるみたいです。

コンサート情報が載っている向井山さんのHPはこちら👇

由布院の情報はこちら👇

コンサートのキャプションにも、心惹かれます。宝島染工の大籠さんの布インスタレーション、気になるなぁ。「お守り」「おまじない」「纏う」。

自由布の制作(つづき)

cf. 10/1, 10/3

テテオさんにしばらくいたんですが、ソワソワしてきて落ち着かなかったので、宿に帰って自由布の制作のつづきをしました。作業時間は2時間ほど。

しょうけい君、ご飯いる?

お宿で同じく滞在しているMさんが「あ、しょうけいくん、ご飯いる〜!?ちょっと待っててー」と言って、ご飯をくれました。しっかりとしたご飯を頂いてしまい、恐縮!😌🙏

こういうの有難いな…😭🙏

ちなみにMさんはお宿でマッサージのサービスを提供している方で、同じくお宿の空き部屋によく滞在しています。相変わらずいろんな住人がいるね、ここは。

お宿滞在の時は基本のベースが自分での食材購入、調理、食事で成り立っているので、こういうハプニングは大変有難いです。そういえば、先日、お宿のスタッフのSさんとすれ違った時にも「また、ご飯作ったらおすそ分けしますね」と言われたんですが、みんなに話しかけられる時に、ご飯の有無やご飯あげるね!と話しかけられるのは面白い現象です、ほんと。中国の方って、挨拶「ごはん食べた?」らしいね、知らんけど。

由布院や今いるお宿には、自分のお布施の文脈を把握してくださっている方々が多いので、このようなやり取りが生まれやすく、生活しやすいです。こういう感じでいろんな地域と関わることができると良いなー。

そもそも、由布院に関わり出した時は、ちょうど巡礼生活と創作出家生活の移行期のような感じで、改めて表現に踏み切っていこうというタイミングでした。

ありがとうございます!

自由布の制作(つづき)

ご飯後にもう一度、自由布の制作。布面積を増やしました。作業時間は3時間ほど。

このところ、自由布を縫うイメージがそのまま頭の中に生じるようになってきています。心身の働きのあり方に変化を感じます。

今は作品のビジュアルのあり方に悩んでます。色々と試していますが、どうもしっくりきていないので、どうやって調整していこうかー。

10/7

自由布の制作(つづき)

cf. 10/1, 10/3, 10/6

朝起きて、まずは温泉へ。それから制作に入りました。小さいブレイクスルーがあり、制作途中の布を切って、布と糸の構成の仕方を変化させました。布の1ピース、1ピースをかなり細かく分割して縫っていく方が好みだということがわかりました。パッチワークしながら、だんだん抽象画を描くような感じに思えてきましたね…。

浦正さんのライブドローイング

朝の制作をひと段落させ、今日はCAFE LA RUCHEさんへ。9月にラリューシュさんをきっかけにお会いした浦さんのライブドローイングが13時から行われました。

こりゃー素晴らしかったね!即興で、こういうふうに描けるのは、尊敬だ〜!

ライブドローイングって、すこーしずつ絵が成長していくのをみるというか、すぐに完成しないじゃないですか。でも、なんでか見れてしまうのが不思議です。目が釘付けになるというか、どういう表現で書けばいいだろう。

空間における絵の存在感って結構ありますね。ライブ感がある。ついつい自分が普段やっていることと比べていたのですが、縫うということはいわゆる”ライブ感が生まれるパフォーマンス”には向かないのかもしれません。かもしれません、くらいにしておきます。縫うことをパフォーマンスにしている人もいっぱいいるかもしれないので。自分が知らないだけで、パフォーマンスに向かない、パフォーマンスにならないと決めつけてしまうのは何とももったいないことだと思っているので、いったん保留にしておこうと思います。

そういうことを考える意味でも、ライブドローイングを見るという経験も肥しになりました。浦さん、ありがとうございました。

絵に関しては、水墨画的なタッチで描かれる絵がなんとも好きだな!と思っています。水墨画のようで水墨画でない。水墨画の技術が確かに使われているけれど、創作の物語へとふわーと広がっていくような感じ。

見てもらうのが一番だと思うので、Instagramのリンクを貼っておきます。ぜひ、浦さんをフォローしてみてね!

11/11のイベント(?)に関する連絡が届く

そういえば、お宿で一緒の時期に滞在したこともある友達からTwitterで連絡が届いた。11月11日にイベントに行くそうで、「しょうけいさんもよかったら!」というお誘いの連絡だった。最近、基本的にイベントにはよほど興味が惹かれないと行かないような感じになっているけれど、この人が誘うなら、という人から誘われた時には検討するようにしています。信頼している友達からの連絡だったので、どんなイベントだろ〜と現在詳細を待っているところです。(→後日連絡が来て、今回は京都には行かないことにしました)

OFUSE Experiment(三浦祥敬がやっている個人的な”お布施”生活の日々)をし始めて3年目になったのだけど、今一度、何かお誘い頂いた時に、謝礼はどうするか、交通費はどうするか、などを整理しておこうかな、そのうち。

OFUSE Experiment では基本的なスタンスとして「対価(代価)を即時的に頂く」ということを手放してきています。お話する機会が生まれた時には、「いくらで登壇します」という条件を放棄して話してきました。言い換えると「お話という商品を提供して、対価としてお金を頂く」という構図を放棄してきました。

一方で、"対価のように見えて、お返しのようなニュアンスが強いもの"の受け取りについても試行錯誤してきています。イベント登壇のことでいうと、”謝礼”がそれにあたる気がします。

2年前は、交換するということを禁止してみるマイルールに準じて生活していたのですが、その時には、話した後に謝礼を用意してもらっていた場合は、その謝礼もいったんお断りする形にしていました。

でも、だんだんと考えが変わってきました。用意してくださっていた場合は、ただ受け取れば OKというふうになってきましたね〜。

ただ、書いているうちに、これからどうしてみようか?という指針が明確になってきた感じがします。

商品提供に対する対価も、

お話する贈与に対する、結果としての謝礼も、

いったん、やっぱり手放してみることにします。そこはきっぱり手放してしまおう、うん。

とはいえ、布の作品を作っていくことにはとっても時間がかかるので、生活をするにあたって、お金が巡ってくるということはありがたいことなんですよね。お金が悪いという話では決してないよなぁと思います。ただ、お金が全てではないよなぁ、とも思っています。

いったんの暫定的な方針は、「アート・プロジェクトへの寄付、もしくは生活を支えてくれるパトロンを募る」というトピックを話に盛り込ませてもらって、イベントの主催者・参加者を問わず、投げ銭して下さる方がいたらお金を受け取る、という感じにしてみようと思います。お布施を受け取る袋もそろそろ作らないと〜。

お宿でバーベキューの準備

6日にお誘いを受けたんだけど、7日の今日の夜はバーベキュー!前日にお宿のHさんに「空いてたら手伝って!」と珍しくお手伝いの要請がきました。2つ返事で手伝うことになり、ラリューシュさんから帰った後は、準備の手伝いをしばしの間行いました。野菜をザクザク切る!切る!切るー!蒸すための下準備です。

いつもお宿にめちゃくちゃお世話になっているので、こういうふうにお手伝いのお誘い(お願い?)がやってくると、それはそれで嬉しいです。作品づくりにエネルギーを最大限振り分けたいと思っているけれど、でも作ることにずっと向かっていると、「うーん」となることがあるので、こういう感じで他のことをやる機会があるのもありがたいものです。常に手伝わなければいけないという感じだと微妙だけど、少なくとも今回は嬉しかったですね。

というか、お肉、野菜を食べる機会まで付いてくる手伝いなんて、幸せか!

そういえば冷蔵庫の中を見たら、食材をほぼ使い切ってしまっている。もうありませんね。このタイミングでのバーベキュー、身に染みる。

旅人、ヒッチハイクで現わる

準備をしていたんですけど、ふとInstagramを覗くと、メッセージが届いていました。

「こんにちは👋😃 今、中津の道の駅です。 湯布院まではもうちっとです。 祥敬くんは湯布院のどこに滞在していますか?」

ん、メッセージが届いているな。

届いた時間は、12時。

12時!

めっちゃ時間が経ってるー!

とりあえず、返信しました。

やや驚いたんですが、まぁ流れしかない!

そもそもこんな流れになったのは、アフリカと日本を行き来する人生を送っている奥ゆうさい君から数日前に電話がかかってきたんですよ。

奥「ヒッチハイクで旅してる、旅人というか、ヒッピーというか、そんな子がいるんだけど(みたいな内容)」

その方は宮崎に向かうらしい。目的も何もわからないし、わかる必要もないけれど、なんだか面白く感じました。

「近日中に、どうぞ〜」と奥君とその方に伝えました。奥君が代わってくれて、その方と電話したのは、ほんの20秒〜30秒くらいのことです。

この人からの流れはとりあえず断らない。奥君は心の中でそういう人リストに入っているので、とりあえず受け入れるか〜くらいの感じで返答しましたね。

それで、そのうち来るのかな〜と思っていたんですね。そしたら、今日、連絡がきた。突然キターと思ったんだけど、あんまり電話で何も伝えなかったし、実際、いつきても対応可能では?と思っていたので、メッセージの様子から、それが伝わっていました(笑)

とはいえ、今日は珍しくお宿のお手伝いをしていて、夜はバーベキュー。することがいくつかあるぞ!という流れに、旅人の流れが合流してしまう〜(ほげー)ということになって、ひとまずあれだ。Hさんに相談だ、ということで、Hさんに「旅人がやってくることになったんですが、泊めてあげてもいいですか?」と聞いてみると「いいよ」とのこと。即答でした。

泊まるご縁をお布施して下さっている人に

お布施していただいている者が

別の人を泊めてくれないかと頼む

そして、流れだからね〜の連鎖が起こり、無事、旅人の受け入れ体制、完了!

ほんとにすごい所だし、すごい人だな、Hさん。

旅人のさとちゃんはちょうどバーベキューが始まるくらいに着いたので、そのままバーベキューに参加してもらいました。

ゆるやかに、外からの人を受け入れる人々

由布院の方々、寛容な方々が多くていいな〜。さとちゃんのヒッチハイク話も楽しんでくれてたみたいだし、よかったよかった。

来ていたのは、由布院のお宿界隈のなじみの方々に加え、4月ぶりに会う同世代の方(この人もお宿をやっている方)、さらにはラリューシュでドローイングを終えた浦さんとパートナーさん…などなど。楽しい面々が揃っていて、楽しい場でした。

何か新しい風が吹いてくることに対して、寛容な人たち。地域に人が出入りする時に、風通しが良い人たちはとっても大事だよなあと思います。全国巡っていた時にも、地域のそういう人に出会えるかどうかがとても重要だったことを思い出しながら、楽しい時間を過ごしました。

お宿を案内して、就寝

バーベキュー後は、さとちゃんをお風呂と泊まる部屋に案内し、その後、すぐに就寝しました。好きな場所を紹介するのは、こちらも楽しくていいですね。温泉気に入ってもらえるといいな〜。

それでは、そんな感じで。今日も生きることができて何よりでした!

10/8(由布院)

清掃のお手伝い

長めに寝て、朝はお宿の清掃のお手伝い。人手が足らない日ということもあり、いつもよりも多めの部屋を掃除しました。今日は昨日たどり着いた さとちゃん(旅の方)が清掃を手伝ってくれるようで、お宿の清掃の仕方を説明しながら、会話しつつ片付けていきました。清掃のお手伝いの時にわりと1人で行うことが多かったので、少し新鮮でしたね。

清掃後にはいつも通り温泉。温泉がそばにある生活、なんて豊かなんだ!

いつも同じ温泉とはいえ、熱水は常に流れ込んできていて、湯船の中は同じ温泉にあらず。当たり前だけど。月の満ち欠けも、天気もいつも違う。同じようで違う。身体の感覚も毎日違う。そういうもんだよね。今日も温泉に入ることができて幸せ。条件付きの幸せではあるけれど、本当にありがたい存在です。

その後、さとちゃんはラリューシュに浦さんの個展を見に行きました。こちらはお宿に残って、制作作業の続きをすることに。

自由布の制作(つづき)

cf. 10/1, 10/2, 10/6, 10/9

そこから、布を縫う作業。めちゃくちゃ悩ましいんだけど、今進めていたビジュアルのパターンは少し「これじゃない感」が生じてきたので、これ以上進めるのはいったんやめておこうと思いました。

数十時間、縫っていたのだけど、なんだかしっくりこなくなってしまったな〜。

ということで、こちらの布はお蔵入り!サラバ!

野菜蒸し祭り

夕方、さとちゃんが帰還。野菜を調達してきた彼女と蒸し物祭りを行うことに。レンコン、謎の葉っぱ、葉っぱ(単純に忘れた)などを頂きました。

それに加えてだな…さとちゃんは野蒜(のびる)とダイコンの葉っぱをどこかで摘んできました。

どこかで摘んできました。

さすがすぎる。野草摘めるのいいよね。今年の春に徹底した自給自足一家出身の友達に野草摘みに出かけて、たくさん野草を採ったらしい。その名残で、今も野草を取っているみたい。

三浦は食物を山、川、海で採ってくる力が今のところないので、ひそかに機会があったら野草採りや魚を獲ることを覚えたいと思ってるんだけど、なかなか手を出せてないな〜。

生活をする時に食べ物って必要だけど、食べ物を得るために、人から買う方法だけじゃなくて、ダイレクトアタックで自然界から採ったり、獲ったりする方法もあるし、いろんな選択肢を知っておきたいところですな。あと、もちろん、育むという選択もある。

さとちゃんと話していると、2年前に巡礼生活をし始めた頃のことを思い出す。次々に場所を巡っていると、人とご飯を一緒に食べる機会がよく生まれるし、食べ物もよくもらうのよね。今回はこちらが食料難で、たっぷりと頂いちゃったけど。

自分とは違う身体でふるまっているのだから、さとちゃんの生活は過去の自分と同じだったわけではない。それでも衣食住のあれこれの話に共感することはたくさんあって、お話することは刺激になりました。

てぬぐい破き、プレゼント

布の作品制作の話をしていたら、さとちゃんが「何か、布をあげたい」と言って、手ぬぐいをビリっと破いて、破いたものを贈ってくれました。

豪快〜!

手ぬぐいって、手で簡単に破ることができるのね。ありがたや…💪

Noteの方にも投稿しました。(10/13に執筆)

旅する人がやってきた感想

①迎える喜び

いろんな人に迎えてもらった経験がたくさん生まれてきた巡礼生活の日々。そこで蓄積されてきた、心が動いてきた一つ一つの出来事の記憶と感覚が人を迎える時にありありと生じてくる感じがありますね。迎えることができてよかった。嬉しいものですね!

②自分が普段取らない行動を取る人の感覚への興味

それでいて、旅するスタイルは異なるから、その点は「へー!そうなんだ!」と話を聞いていて、心に新しい風が吹いたような心地になりました。たとえば、あんまり私は普段ヒッチハイクとかはしないんですよ。無理なくヒッチハイクをしている人の考え、感覚ってこんな感じなのか〜!と面白かったです。そういえば自分の移動の仕方は最近は電車とバスばっかりなんだよな。本当にこれでいいのか、いったん考えよう。

③風通しの良さ

旅人というくくりじゃなくてもいいのだけど、つかず離れず、いろんなところに滞在していても、人がゆるやかにやってくる風通しの良さ体現できたらいいなと、今回改めて思いました。動いている時より圧倒的に人と会う機会が減りましたが、有難いことに、定住寄りになりつつも風のような感覚を培うことが出きているように感じています。全く外のものが流れて来なくなってきた時には、自分の考え、行動の仕方の固着が起こってきていないか点検することを意識しているのですが、今回、人が流れてきたことは、「いまのところ、大丈夫そう」という感覚にもなりました。

とはいえ、いつのまにか固まっていることに気づかずに、思い込みをたくさん蓄えて身動きが取れないようにならぬよう、注意深く日々過ごしていけたらと思いました。

④外からの刺激と身体感覚

今回は良き刺激を頂いたという感覚ではありましたが、とはいえ、外からの刺激はどれくらい必要なのだろうかということを思うこともあります。特に人間からの刺激というか、なんといえばいいんだろう。

たとえば、退屈さを埋めるために人からの刺激を得よう、得ようとする。そういう人間の癖みたいなものってあると思っています。根本治療は、退屈さの克服。いかなるときも楽しんでいくことができるようになると、もはや退屈さに飲まれることもないのでしょうね。

別の例でいうと、広告に自分の欲求がコントロールされてしまうこと。おのずと湧いてくる気持ちを受け取りながら生きていくというよりも、外界からの行動喚起に欲求を引き出されて、それに反応するように動いてしまう。そんなケースもある。

どれくらいのバランスで、どういうスタンスで人を迎えるのか、それによって体現することは大きく変わりそうです。

お礼

こんな感じで人を迎えることができたのも、奥君やお宿とHさんのおかげさまでした。ありがとうございました!

そんな感じで、一日終了。おやすみなさい。

10/9(由布院)

ソローの『ウォールデン 森の生活』を眺める

朝起きて、今日はお宿の清掃の手伝い。4部屋ほどやりました。スタッフさんの数が手薄だったので、助っ人に入りました。いつも皆さん、ありがとうございます!

部屋の一つの本棚で、哲学者・ソローの本を発見。

なんだか今のタイミングで染みる内容です。以前買った時には、ピンと来なくなって、熊本のアトリエの本棚に眠った状態になっている本です。街から離れ、自給自足の生活をしていた時期のあるソローの言葉たちに、心を打たれました。今のタイミングにまさに必要な栄養だ…。

マッサージ担当の方と雑談

今日はお宿によく在中されているマッサージ担当の方と雑談しました。結構すっきりしたな〜。いい雑談だった😉

自由布の制作(ver.2)

cf. 10/1, 2, 6, 8

放り出していた、布づくり。しっくりくるパターンを見い出し直そうと、縫い方、構成の仕方を変更し、実験中です。

縫い方や構成の仕方がピンとこないまま、考えたり、手を動かしたり、温泉に入ったり、手を動かしたり、いったんスクエアのパッチワークを組み合わせていく形で構成していってみるかなー。

とにかく実験しながら「(身体的に)これ!」という方向を探り当てていくしかない。以前縫っていたものも、途中まではしっくりきていたのですが、息詰まった感があったので仕方ない。こっちの方向を掘り進めても微妙な感じであれば、また実験しながら模索していくと思います。

おっしゃ、またやっていくぞ〜!縫うことを日課にして、自動的に進んでいくようにしよう。

そういえば調子が回復していた

10月の2日から6日くらいまで、とっても心身の調子が落ちていたけれど、いつのまにか回復し、身体が動くようになっていました。日記を改めて書いていると、自分の流れを少し客観的に見つめることができて、調子の良し悪しもこんな感じに変わっているんだなーということを改めて自覚し直しています。

ペースは飛ばしすぎず、制作は日課にして力を入れずとも進めることができるようにしながら、制作の基礎を作っていくことを意識したいところです。

頂いた布を縫う余裕があることに深く深く感謝。また途方もない時間やっていくことになりますが、焦らず地道にいくぞー。愛のある布や、手放された布を扱っていける人生自体が、とても豊かに感じる今日この頃です。

また明日、目を覚ますことができますように。

10/10(由布院)

朝の4時半くらいまで寝ることができず、10時くらいに起床しました。早く起きる習慣をつけたいのだけど、なかなかうまくいかないね〜。もう少し抜本的に朝起きるように工夫してみるかな。

それで、今日もお宿のお手伝いをしました。3部屋を清掃。2部屋のベッドメイキングを完了です。

今日は、かなり身体がしんどかったな〜。

お手伝いする量が増えた時に、相手のためになるように、お布施しよう(身体を動かそう)と思うのだけど、やっぱり気ままにお手伝いする分だけお手伝いしたいという気持ちがある。わがままかもしれないけどね。1部屋、2部屋くらいの清掃のお手伝いが自分にとっては適量だと感じています。精神的な無理が生じないようにしよう。

まぁとはいえ、今日もほんの小さく貢献することができてよかった。OK。生きてて偉い。

こういう場面でお金を頂くという形になったらどうなるんでしょうね。単純にお金を稼ぎたい、増やしたいとなると、自分を労働力として差し出して、どんどん仕事をこなしていくのがいいのだろうね。現在の形は、泊めてもらう&時々手伝うというもの。1宿1飯の恩義、みたいな感じで、泊めてもらう対価として手伝うという感じでもないんですよ。スタッフの方々の一部は自分のあり方をそういうものとして理解しているけれど、オーナーの方との間では、「まぁ気が向いたら」みたいな感じで話をしています。

手伝う回数が多い方がお宿に居やすくなるということは確かにあるけれど、手伝わないとお宿にいることができないわけではない。

結局、時々、身体を動かしてリフレッシュする機会くらいに捉えておくのが健康でいいなと思います。それ以前に、身体が凝るくらいに制作作業に時間を振っても大丈夫だし、それをメインでやっているからお手伝いもいい感じになっていくというあり方になりそう。明日はお宿の休みでもあるし、お手伝いは無し。お手伝いには数日参加せずにおきます。

由布院の町へ

食材が0になり、さらに、今日は温泉の浴槽の掃除の日なので温泉には入れない。ということで町に降りました。週1で町に降りてきて、食材を買って帰っていくというリズムがいい感じ。チートデーみたいな感じで、ちょっとした消費活動にいそしみます。

ご飯はお肉を食べたいと思ったので、ファミリーレストランでご飯を食べました。普段の蒸し物も有難いのだけど、時々、外の濃いめの味付けのものを食べたくもなります。おいしい〜。この数日、食べ物がほとんど手元になかったので、自分のタイミングでご飯を食べることができるのは、ありがたいことだなと思いました。基本のところを「いつ食べることができるかわからない」にしておくと、辛抱強くなるけれど、これも無理は禁物だ。

文学の森で読書

由布院の文学の森にやってきた。ここは文豪・太宰治が東京で7ヶ月下宿していた建物を移築したところです。めちゃくちゃ静かで、かなり身体が落ち着きます。窓から差し込む光、読書しながら揺れる椅子。人の息遣いが聞こえてくるかのような静寂。由布院の町の観光客のざわざわ感から離れることができて、これはいい!

文豪の借金事情

太宰治が下宿、という言葉を見て、ついつい興味を持ってしまい、しばしインターネットで調べていました。自分がお宿に泊まらせてもらう生活をしているからか、昔の文豪、作家が宿に泊まっていたとか、下宿していたとか、お金をうんたらとか、そういう話には結構興味があります。

調べていたら、内田百閒さんのエピソードはヤバかった。

決して貧しかった訳ではない文豪の方々ですが、我々の想像がつかないくらいお金に対する意識が低い人もいました。

例えば大学で教鞭をとっていた内田百閒。給料をもらったそばから使ってしまい、毎月のように友人知人から借金をし、闇金にも手を出します。何度も差し押さえに遭ったり、債権者に追われて逃げたり、家を追い出されてバラックに住んだりとおよそ大学の先生とは思えない生活ぶりでしたが、「旅行に行きたい! 酒を飲みたい! うまいもんが食いたい!」と思うと、懲りずにまた借金をして自分のやりたいことは決して譲りませんでした。

そのうち、「給料日は借金取りが来るから嫌いだ。でも借金をすればうまいもんが食えるから好きだ」などというよくわからない境地に辿り着き、「そもそも借金っていうのは、金のある所からない所に移動させているだけのこと」と言い出します。「借りた金を生活のために使う奴は借金の素人。徹底して放蕩に費やすべし」と宣言し、最終的には借金することを「錬金術」と呼びました。

錬金術〜!笑

そのほか、太宰治に話を戻すと、びっくりしたのは、「走れメロスは作者の太宰治が借金を返すために走り回ったことから生まれた」らしい。作品の見え方がだいぶ変わってくるな…笑

太宰治の『悶悶日記』にはこのようなことも書き留められています。

自分で生活費を稼ごうなど、ゆめにも思うたことなし。

めちゃくちゃ笑った!w

文豪の方々のエピソード、面白さに事欠かないわ〜。良い。

文学の森のカフェは、全体的にいい感じなのだけど、要所要所に本の置き方が好みではなく、本命ドストレート!という感じではなかったけど、よかった。まぁ、正直、芸人の又吉が建物を移築する時に、自費で石や置物を運んでくれて、サポートしてくれました、という話をパネルにしているのはいいのだけど、AKBの指原さんがプライベートで来てくれました、という話は、ぶっちゃけどうでもよかったです。そういう有名な方が来ました!というのを出したかったのかなぁ。出したことで、せっかくの建物の良さや静かな場所が、崩れてしまっているように感じましたね。

帰宅

食材を購入して、お宿へ。1週間分の食材を購入しました。運ぶのがめっちゃ大変だった。でも、そういう時には忍耐!巡礼生活初期のことを思い出すと、まぁそんなこともあるよね、くらいの話なので、一歩一歩歩いていって、無事到着することができました。

今日は、蒸し窯でお米を炊いてみる実験です。他にじゃがいもと少しのお肉と春菊を蒸しました。

結果は、蒸し米、失敗(笑)

対策は思いついたので、もう一度、明日蒸し器でやってみます。

次回は、「お米を平たく伸ばして木のザルにのせる」ことを試します。今回は、お米を小山のようにして金属のザルに入れて、そのまま蒸してみました。反省点は、小山の中心部分のお米がめちゃくちゃ堅くて、全然炊けていませんでした。

蒸し窯によって条件が違うのでお宿で生活するための小さな技術の開発という感じだけど、いろいろ工夫して美味しいご飯になるようにしてみるぞ。

巡礼生活の服を久々に着ました

巡礼の服を着ると、悪いことをしちゃいけない、という感覚になります。他の人に見られる服装だから、周りと自分に恥じないあり方であろうとスイッチが入るのかもしれない。

巡礼の服と聖俗を抜け出していくことについて、思いつくままにnoteの文章を書きました。これは一旦、公開は保留です。

上のリンク先の投稿に書いてありますが、巡礼の服(上)は解体することにしました。それを、纏うことを想定した布の素材にしたいと思います。

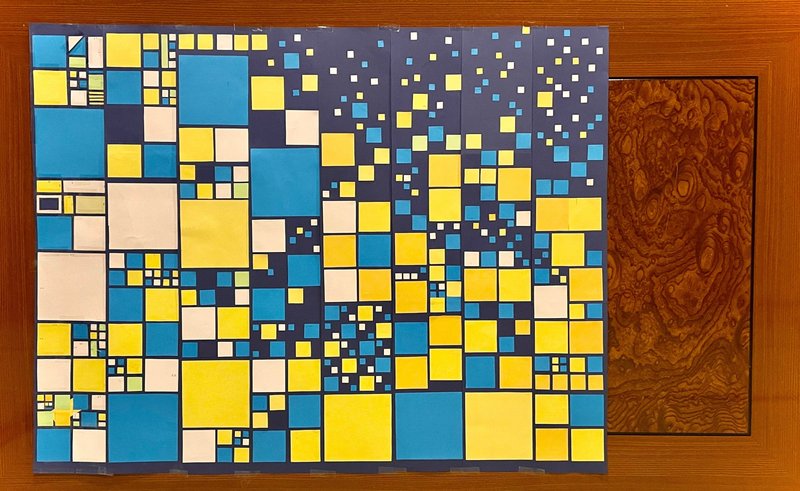

自由布の制作(プロトタイプづくり day1)

cf. cf. 10/1, 2, 6, 8, 9 +8/31

続いて、自由布の制作の続きです。

後々、布を縫っていった後におこなう手続きをなかなか頭の中だけで想像しにくいので、どうしたものかと思っていました。実際に縫って、作っていくと膨大な時間がかかる。でも、想像をより精緻にしていく必要がある(と思っている)のだけど、どうしたらいいんだろう?と思った挙句、「いったん画用紙でやってみるか」と思いつきました。

町から帰ってくる途中にたまたま文房具屋があり、その時までは上に書いたことなんて忘れていたのですが、文房具屋を見て、ピンときて、画用紙をゲット。それで帰ってきて、パターンのイメージを深めるために、ハサミでチョキチョキ、パターンの組み合わせの実験です。

糊(のり)がなくて、貼り付けることができないので、いったんストップ中。別にこれで作品をつくるわけではないから、ラフなものでいいし、お米を炊いて、米糊にすればいいか。明日、糊を作って、パターンも作ります。(cf. 帰宅)

頭の中で、このあたりが複合的にアイデアとして結びついている感じがします。いったん、この方向性でやってみようかと。

明日は、画用紙でいくつかのパターンを生成してみようと思います。なんとなく頭の中に、2、3種類の展開の仕方がある気がしているので、それを引っ張り出していくことになります。手を動かしているうちに、見つかっていくはず。縫い方は、袈裟の縫い方の「却刺縫い」を想定。

最後に

今日の締めくくりに温泉に入りました。掃除の日でしたが、男風呂は明日に延期になったみたいです。ラッキー。入れると思っていなかったので、棚からぼた餅気分です。ありがとうございます!

それではおやすみなさい。

10/11(由布院)

蒸し朝ご飯

今日もお宿で起きました。なんだか気分がいいぞ。外の景色もいい感じ。秋だね。

さて、蒸しご飯を食べました。

昨日に引き続き、お米の実験です。(cf. 10/10)

昨日はお米が硬くて、蒸し切れませんでした。だから、今日は平たくお米を設置して蒸してみました。

結果は昨日同様惨敗。(新しいコメのジャンルを開拓したのかもしれません。)蒸し時間は30分にしてみたけど、足りず、40分以上に変更しました。それでもうまく炊ける感じではないので、硬い米を食べました。うーむ。

今回蒸したお米は、木のザルに平たく載せて蒸したのですが、微妙だったので、次は金属のザルに平たく載せて蒸してみます。木のザルよりも穴が大きく多いので、これだといけるかもしれない。

金属のザルがダメそうであれば、お米を水に浸して蒸し上げる方法を模索してみます。

料理も布も、実験の連続だなぁ。楽しい。

自由布の制作(プロトタイプづくり day2)

cf. 10/10

10日は画用紙を買ってきて、実験をほんの少し開始したところで作業を終えていました。今日は、比率を調整し、パターンをいくつも作ってみることにしました。久々に計算して測る作業のオンパレードです。

画用紙と画用紙の間の長さや画用紙1ピースの大きさをどのくらいにするのかを実験できればと思っています。

ひたすらに正解があるわけではない作業だけど、己の感覚を掘り起こすことに注力していくのみ。作業を進めるうちに、何か見えてくるはず。流れに委ねます。

実験してみて、ひと満足。続きの実験は明日に回そうと思います。

実験したかった点の一つ、正方形の一辺の長さをどうするのか?ということは、いったん解決しました。自分の中の基準の大きさを定義完了です。いったんこれでいってみよう。

夕ご飯

それから夕ご飯。蒸し料理です。

件のご飯。

この方向で蒸すのは、手放します。笑 硬いご飯が誕生した!

こんな感じのワンプレートを食べました。

栄養も取れて何より。

布膜(上): 解体前

さて、今日は布づいた日です。

2年間着てきた巡礼の服を先日解体することにしました。(cf. 10/10: 巡礼生活の服を久々に着ました)

巡礼の服(上)は大半が白地なので、その白を活かすことができたらと思います。もしくは、パートナーの森さんの力を借りて、藍染して深い蒼に染めてみてもいいかも!

解体した布を素材にして、一枚布を作っていくんですが、どういう布にしていくのかを考えようと思い、落書きを始めました。

落書きを続けようとしたところで、使っているボールペンのインクが切れてしまい、作業がストップ…。あちゃー。明日ボールペンを手に入れて、いろんなパターンを見ながら、もう一度、取り組んでみようと思います。

ちなみに、こちらの布膜(上)は、解体する前にきちんとしたカメラでモノ撮りしたい。いつか写真を使うかもしれないし、残して置こうと思います。

そうなると解体は一旦保留だな。解体前に、どういう表現の服にするのかを考えることは進めます。

最後に

今日は結構よかった〜。創作の方の実験が進んだ感じがするし、作っていて気持ちがいい流れを見つけることができてよかったです。創作とご飯の温泉のトライアングルを回っている感じ。いろいろ試してみよう。

創作というとオリジナルのものを作ることを想起するけれど、今日はあえて模倣してみようと思いました。今はさまざまな技法を学ぶ時期でもあるから、それでいいや。どんどん真似して、どんどん作ってみます。

10/12(由布院)

1日のスタートは遅く、起きて温泉へ。その後、掃除を少ししてから、朝ごはんを食べました。健康!

ドローイング(鉛筆)

テテオさんに行きました。

外の景色と日差しが素晴らしい。今日もありがとうございます♪

今日は道具が鉛筆しかなく、鉛筆でなんとなく遊びました。

他にも流線形。流線形、好きなんですよ。

描いてないけど、影でも遊びました。

楽しかった!満足!

試したことがないパターンを、ひとまず書いてみるということを意識して遊んでいたら、結構楽しくなってきました。抽象表現をひとまず継続で。

帰り道の紅葉。この色も素晴らしい 😌

帰宅、温泉、料理

帰宅し、まず温泉へ。今日は由布岳と青空のコントラストが本当に綺麗でした😉

それから、台所は行って、料理。いつも通り、蒸し料理です。

お米は、今日は昨日と同じ方法で炊きます。水分量を調整してみるのと、炊く時間を30分にしてみます。(お米の実験 cf. 10/11, 10/12)

結果は、水分量が多すぎて、とっても水っぽいご飯になりました。失敗!

自由布の制作(プロトタイプづくり day3)

cf. 10/10, 11

実験の続きを行いました。

◯ 実験の方針

①いまのひと区画を崩して、別の大きさの区画を作ってみる。区画内は今日と同じように構成していく

②区画の仕切りを曲線にしてみたものを作ってみる

③ひと区画と、背景の紺色の布との間に、四角や丸の別のレイヤーを配置してみる。

今日は2点目の曲線のことは実験しませんでしたが、1点目、3点目を試しました。

1点目:

・画像の左上で検討。あんまりびびっとこなかった。左下のような正方形を中心に攻めていくのが個人的には好き。

3点目:

・画像の右上で検討。紺色の上に黄色いレイヤー(横長の四角)を配置してみました。配置の仕方は適当。やってみて、そんなにビビッと来ず。

あと、作っている最中の画用紙を切って、縦長にしてみました。

いったん、縦にして、貼り付けてみました。作業はここで終了。

縦の1セットを1条と呼ぶと、今後は条を右の方に追加していきます。大きな面になったら、どういうふうに感じるかを観察だな〜。デジタル上で簡単にできるだろうけど、あえてアナログでやってみよう。布との質感の違いは結構あるから、同じにはならないけど、こっちの方が想像しやすいな。

メモ

・プラスチックキャンバスというものがあるらしい。今後の制作に役立つかもしれないから、ひとまずメモとして残しておく。

終わりに

イメージを膨らませるために画用紙で仮の形を作っていくのが、楽しくなってきたのはよかった。いったん作ってみたり、スケッチしてみたり、想像に補助線を引く方法をどんどん覚えていきたい。これまで、デジタル上で行うことが多かったけれど、アナログで作ってみることも、いい感じなので、これは継続していきたいな。

1週間前はとっても調子が整わなかったのだけど、今週はわりと調子がいい。日記を書いていると、調子の上がり下がりの波を観察しやすい感じがした。調子を上げよう、上げようと自分にプレッシャーをかけることが癖になっている気もするから、どんな波も、起こるがままに受容していけるようになるといいな。瞑想をする時に学んだ「何が生じてきても、滅されても大丈夫」というマインドを今こそ磨いていく時だな。

ご飯作りの観点で試行錯誤しているのも楽しい。ご飯を食べることができること自体もありがたいし、嬉しい。

そういえば、今日は、いい天気だった。夕方の山の景色は抜群に綺麗だった。夜温泉を入りながら眺めた空もとっても綺麗だった。心が潤っている感じ。身の回りで関わって下さっている方々に感謝です。ありがとう。これを読んでくれている方にも、ひときわの感謝を。ありがとう。

10/13(由布院)

朝

朝は起きれず、ありませんでした(笑)

ご飯の縁がやってきた

先日、お宿でお話したマッサージ担当の方から連絡が届きました。(cf. 10/6)ご飯をくれるそうです。わ〜い!受け取りに行きました。

今回、ご飯のことなんて全く予期していなかったのですが、なんとなく思ったことがありました。前回、マッサージのMさんと話した時に、自分の存在とそこから生じるものを受け取ってもらった(ている)という感覚が起こったんですね。それで、Mさんにはまだ頼んでないですが、負担がない形で何かを頼んでみても大丈夫だな、とか、そういう感覚になったんですよ。たとえば、Mさんは大分空港から車で15分くらいのところに住んでいるんですが、自分が大分空港に行きたい時に、行き帰りのタイミングで連れて行ってもらおうかな?とか、そういうことを頼んで大丈夫だ〜という気分になったんですね。

私は生活をしていて、何かを頼むということは、結構慎重にやっています。相手に何か動いてもらう時に、特に「わざわざ」やってもらうという場合には、より慎重になります。気兼ねなく頼むことができるのは、「ついでに」やってもらうケースです。上の例でいうと、大分空港方面にMさんが行くことがあるのは、知っていますし、助手席に乗せてもらうのは、Mさんにとっては負担が少ないだろうと思っています。ただ、Mさんがそちら方面に行く予定じゃない時に、乗せていってくださいと頼むと、わざわざ動いてもらうことになるわけです。そういうことは少なめにしているところです。

頼るということに関して、今後の自分の課題だと思っているのは、「ついでに」のやり方はいったんいいとして、「わざわざ」やってもらうというリクエストを出すということに踏み込んでみることです。

今の人間関係のあり方は、負担が少なくなる形を目指している気がします。言い換えると疲れづらいバランス感覚をやっていくこと、かな。

ふと振り返った時に、いろんな所にお世話になってきました。特にこの半年間とかは、次々にお世話になるということではなく、複数の同じ場所にお世話になってきました。わざわざ泊めてくださっているわけですね。でも、そこで相手が頑張らなくちゃいけない状況になると、数日はいいかもしれませんが、それ以上になるとしんどくなっちゃうわけです。こちらも頑張らないといけない状況になると、長くいるということが難しくなります。

居心地がよくなるように、頼り合なくてはいけないというところにベースを置くのではなく、お互いに存在するというところにベースを置いています。

ある意味、電気代、水道代、施設を利用することなど、それらにお世話になっています。そういう意味ではすでに頼ってますね。それ以外の頼ることに関しては、「ついでに」お願いしてみるくらいのバランスで関わっているんだなぁと思いました。このあたりのことは、考えを深めることができそうです。

買い出し&由布岳ほげー

文房具屋へ制作の道具を買いに行きました。

いやー気持ちいい。とても気分が良いです☺️

座っていたら、文章を書く気分になりました。旅人のさとちゃんから布を受け取った出来事についての投稿をしました。

布の記録を少しずつ蓄積していこうと思っています。それぞれの受け取りが、かけがえのない体験だべな。一期一会〜ほげー。

自由布の制作(プロトタイプ作り day4)

cf. 10, 11, 12

前回には、縦の列(1条)を右の方に追加していくということを書きました。

縦の1セットを1条と呼ぶと、今後は条を右の方に追加していきます。大きな面になったら、どういうふうに感じるかをもう一回観察だな〜。

2時間ほど、線を引いては切ることを繰り返し、それぞれの色の正方形が手元に大量に生まれました。祝

その後は今日買ってきた糊を使って、ひたすら貼る作業。スピードアップしたので、2条分いけました。

こりゃー、楽しくなってきたね☺️近くでペタペタ貼っている時と、少し遠くから見た時には、結構印象が違うな。

最後に

楽しい反面、身体が疲れる時もあるから、やり過ぎには注意。そういえば、今日はアーティストの Leinaさんの曲をよく聞いてた。恋愛の歌、青春だなぁ。

それでは、おやすみ!

10/14(由布院)

自由布の制作(プロトタイプ作り day5)

cf. 10/10, 11, 12, 13

さて、昨日このような状況だったけど、画用紙の面積が増えました。

見ての通り、紺色の余白が目立つようになってきました。この分だと、明日に作業したら、あと3枚くらいは追加できて、1面埋まりそうです。体感としてはいい感じなので、自由布の作品もこの方向性でいったんやってみようかなと思います。

◯そのうち計算しよう

そうそう、こちらの作品の制作はできるだけ日課にしていきながら、頭をそんなに使わずとも進んでいくようにしたいと思っていて、縫い始めたら、1条を縫う時間を計測してみようと思います。ある程度の時間が見えたら、それで布の面積の拡張率が計算できますね。あとは淡々とやっていく感じにしよう。1枚にしていく統合作業はどこかのアトリエをベースにしてやりながら、それぞれの正方形を作るのは、アトリエでもいいし、回遊中のどこかでも良さそう。

今日の日記

◯実制作に落ち着く時期

このところ、落ち着いて制作するということがしやすくなってきた感じがします。いろんなものを見に行かずともOK。落ち着いて、ただ一布一布ずつ進めていくだけ、という心境です。9月は結構、動き回った感じがします。9月に中之条ビエンナーレを始めとして、色んな作品を見て、それがあったからこその10月の落ち着きかもしれないです。また物理的に動く時期も来るかもしれませんが、今のところ、落ち着いて、留まって制作という流れを生きています。

ここ1週間は特に「こういうものを作ってみようかな?」と思ったものを手を動かして作ってみるということをやっています。アイデアの大まかな方向性はあるので、それを進めるためのスモールステップを日々実験しているという感じでしょうか。小さなことでもやってみると、何かが起こります。何かが起こらなかったら、別のことを試します。そうすると、時々、「お〜」という何かと出会う。それはすごく単純で、他の人から見たら「そんなの思いつくでしょ」というものかもしれないけれど、試す前の自分には見えていなかったり、身体的にピンときていなかったりするものだから、気づけない。

たとえば、この画用紙でのプロトタイプ作りも、最初は画用紙の右上のようにバラバラになっている箇所を作ろうと思っていませんでしたが、やっているうちに、こういうのもありかと思うようになりました。

アイデアの着想を生むように外界のたくさんのものと出会ってみる時期と、内側のアイデアを手を動かしながら育てる時期。それらの間のバランスを模索していこうと思います。

◯落ち着くことができる環境

こういうふうに落ち着くことができるという時に、やっぱり環境の力は大きいですね。巡礼生活の時には、初期は一つの場所に執着しないように2〜3日に一回移動するようにしていましたし、2年目なんかも、長くて1週間で場所を移動していました。その時はそのようなモードを大事にしていたので、悔いはありません。

この2年間で学んだことは、場所に執着せず、それでいて、少し長い滞在になっても気持ちを新鮮に調えることでした。もちろん完璧にはできませんよ。でも、今のお宿での滞在では、調子が圧倒的に悪くない限り、心が動くタイミングがあります。それは、虫の声がもたらしてくれるものかもしれないし、温泉自体がもたらしてくれるものかもしれない。人との関わりで心が動くこともあります。そういう感覚であれば、場所に執着するということが起こりづらいなと思っています。

じっくりと作品を育てるには、時間と手間が必要です。こういう滞在の仕方を許してくれる場所があってこそ、それに打ち込むことができます。本当にありがたい。最近は、オーナーのHさんは本当にほったらかしで、自由にさせていただいています。日々ありがとうございます!

10/15(由布院)

湯当たり

昨日の夜から、調子が悪かったのですが、温泉の入りすぎで「湯当たり」が起こっていたみたいです。以前も何回もあったから、「ん?この症状はもしや」と気付くことができました。長時間お湯に浸かることをやめて、サクッと複数回入浴するスタイルを今後試してみようと思います。何事も身体がいい感じになるように環境と関わってみる実験ですね。

ソローの本を読む

テテオさんに行きました。今月の6日に続き、2回目です。テテオの知り合い・ルイさんが出てきてくれて、お菓子(ミニマカロンなど)をお裾分けしてくれました。ありがとうございます!お店の方に顔を覚えられたのか、何も言ってないのにルイさんを呼んでくれるようになりました(笑)

テテオさんには 携帯を持っていかず、ソローの本を2冊だけ持っていきました。今の創作の流れの方に身を投じていく時間を増やしている私に、ソローの『森の生活』の内容が響きます。ソローの思考の仕方がめっちゃ面白い。

住んだ場所とその目的

人生のある時期に到達すると、われわれの誰もがいつもよく考えることは、どんな場所でも家を建てることができるということだ。そのため私も自分の住んでいる所から半径十二マイル以内のところにある土地を調べてみたことがある。ただ頭の中で、次から次へと農地をことごとく買収していった。どこでも買えることになっており、値段も知っていたから。私は一軒一軒農民の土地を歩き回り、野生林檎を味覚し、農民と耕作の話をし、どんな値段でも、相手の言い値で買い入れ、それを心の中で抵当に入れた。言い値より高い値段をつけることさえあった。しかも権利書以外は何でも受け取った。あ相手の言葉が権利書代りであった。私がとても話し好きの性分だからでもある。空想の中で私は土地を耕し、また、ある程度、相手の農民の心も耕したいと思っている。こうして十分に楽しんでから身を引いて帰宅したが、あとは農民のしたいようにさせておいた。こうした経験から、私の友人たちは、私を一種の不動産ブローカーだと見なしたのだ。どんな場所に腰を降ろしても、私はそこで生活できたし私の場所からは風景を見れば見るほど広がっていった。

「ただ頭の中で、次から次へと農地をことごとく買収していった。」このフレーズとか最高すぎる。

Noteの執筆:次々に巡らないお布施の生活

ソローの文章に触発されて、文章を書きました。ここ最近の「住む場所」についての投稿です。自分は住むというよりも滞在するという言葉の方をよく使ってきましたが、それは一つの場所に腰を据えるということがなかったからでした。住むという言葉の方が重量があるというか、そういう印象があります。

ひとまず書いたから放出。世の中に流してしまえ〜。

自由布の制作(プロトタイプ作り day7)

cf. 10/10, 11, 12, 13, 14

今日は自由布の制作はお休みにしようかと思ったのですが、調子が良かろうと、調子が悪かろうと、日々続けていく日課にしていきたいので、やりました。1条分だけ追加しました。

やるまでは億劫だけど、やり始めると集中できて、進む。高校生の時の勉強みたいだ。ひとまず、1条だけでも進めることができたので、満点!わーい。

instagramのストーリーズで日々アップしていたのですが、何人かの方々から反応をもらって、嬉しかったです。評価は気にせず、やりたい方にやっていくぞーと思っているとはいえ、受け取ってもらえる感覚があるのはありがたい限りです。さらに評価を気にせずに作っていくために、これから、ますます没頭していけるように創作環境の整備を進めます。

*

*

*

ここまで読んでくださり、ありがとうございました!また半月後に無料の日記を投稿します。ぜひ、見守って下さると幸いです✨

では、皆さんもよき日々をお過ごしください!

【10月後半の日記】

10月後半の日記も投稿しました!

お楽しみください😉

頂いたサポートは、生活と創作(本執筆)のために、ありがたく使わせて頂きます!