博士課程の経済支援、重複受給はムダですか?

はじまりはこの記事。

財務省による、国の2021年度事業に対する予算執行調査についての話。

読んでみると、国の事業として行っている博士課程学生への経済的支援について、複数の支援を重複している者が4割にのぼったという調査結果が出ており、できるだけ多くの博士課程学生に支援をする方針のため、「ムダ」な重複受給があり、「不適切な給付が膨らんだ可能性がある」と書いてある。

博士課程学生かつ、学術振興会 特別研究員DCとして経済支援のお世話になっている身としてはあまりに当事者だったので、少し調べてみました。

記事を書いていたら長くなってしまったので、まず結論というか僕の意見を先に書いておきます。

「重複受給それ自体」をなくすことには基本的に賛成

その上で、単一の受給のみでの生活は決して楽ではなく、広い支援の実現と同時に、支援対象者ひとりひとりの経済状況を改善する議論もしていきたい

勿論、様々な意見があるかと思いますが、少なくとも博士課程学生当事者の一人はこんなことを考えているということを、この記事で知っていただければ幸いです。

財務省 予算執行調査結果について

冒頭日経記事の元になっているのが、令和4年度財務省予算執行調査結果 7月公表分。こちらがそのURLと、今回の記事の該当部分です。

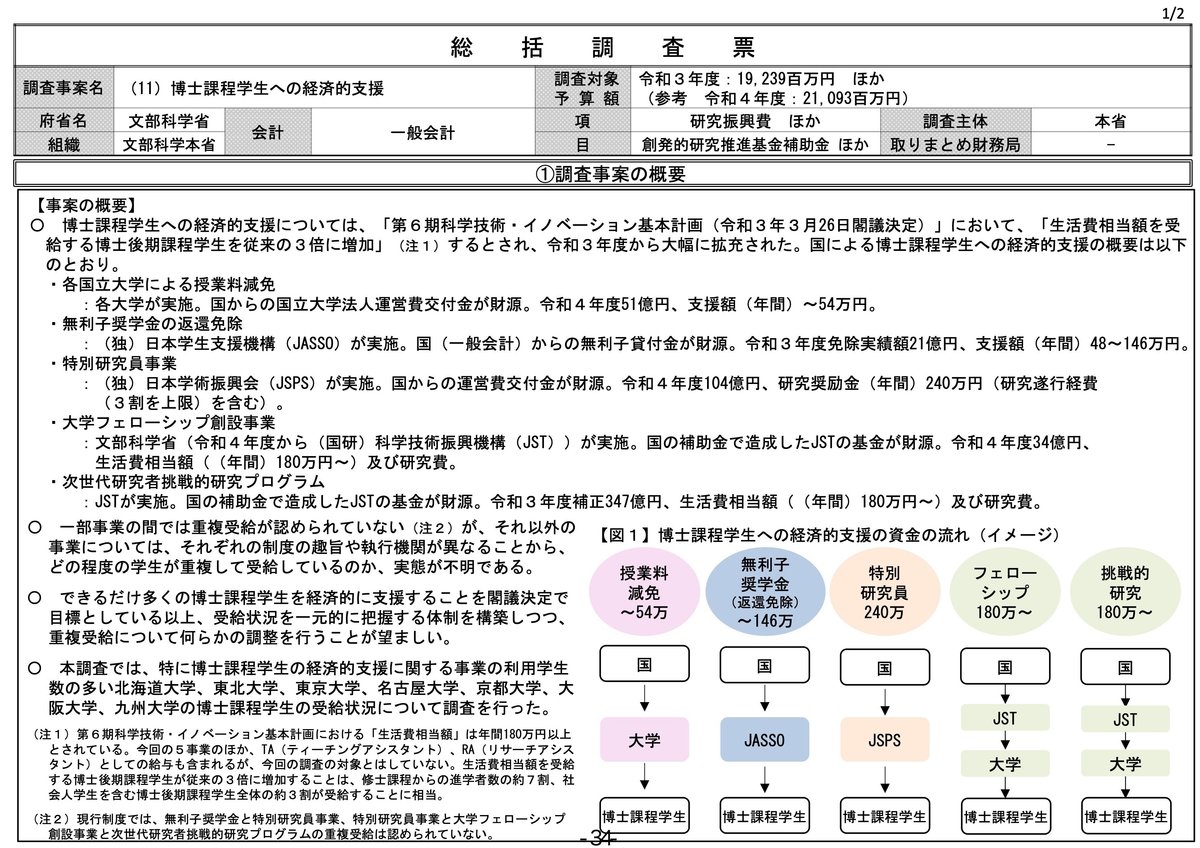

調査対象となっているのは、国の予算等が財源となっている以下の五つ。(金額は一人当たり年間)

各国立大学:授業料減免(〜54万円)

日本学生支援機構:無利子奨学金の返還免除認定(〜146万円)

日本学術振興会:特別研究員事業(240万円)

文部科学省:大学フェローシップ創設事業(180万円〜)

科学技術振興機構:次世代研究者挑戦的研究プログラム(180万円〜)

そして、"3570人(受給者の約40%)の学生は、複数の経済的支援を重複して受給している"と調査の結果を示した上で、次のように結論している。

・各大学の本部(学生支援を担当する部署等)において、経済的支援の受給状況を一元的に把握する体制を構築すべき。

・各大学の本部において、他の経済的支援の受給状況を勘案しながら、各経済支援への推薦等を実施すべき。

・少なくとも、実質的には給付に相当する無利子奨学金の返還免除の認定にあたっては、大学フェローシップ創設事業、次世代研究者挑戦的研究プログラムとの重複を原則として認めず、これらの支援を受けていない学生の返還免除に充てること等により、できるだけ多くの博士課程学生に経済的支援が行き渡るようにすべき。

つまり、180万円以上の経済支援事業に採用されている学生には、奨学金の返還免除は原則認めず、またその他の事業の経済支援の重複についても大学側で考慮すべき、ということのようである。

しかし、ここで調査結果を詳しく見ていきたい。支援受給者の実に4割が"重複受給"だったということだが、その内訳が財務省総括調査票にある以下の表である。重複受給としてカウントされている4割、人数にして3570人の内、3414人までが「授業料減免+他制度」という重複だ。結論に書かれていた「奨学金免除+180万以上支援」の重複者は、支援受給者の2%にも満たない。

これはだいぶ印象が違うなあと思った。少なくとも日経記事のタイトルにある「生活支援、重複受給4割に」というのは正確ではない。博士課程学生にとっては授業料は支払いが確定しているもので、生活費に充てられるものでは明らかにない。

また、かくいう僕も「特別研究員+授業料半額減」の"重複受給者"であるのだが、少なくともこの重複受給のボリュームゾーンである授業料減免については、「大学側での重複受給への考慮」は既に果たされているように思う。授業料減免申請の際には特別研究員に採用されていることや見込みの収入、独立生計であることなどは当然書く。まさか他の経済支援を受けている事実そのものが、総合的な経済困窮度より優先されるわけでもないのだから、これは現段階でクリアされているのではないだろうか。

"重複受給者"は恵まれているのか

さて今度は少し視点を変えて、重複受給がムダかどうかについて、本調査が言うところの"重複受給者"である僕の収入をベースに考える。

僕は現在、上で述べたように日本学術振興会特別研究員DC2として採用されており、かつ大学の授業料減免制度も利用している。

学術振興会特別研究員制度では、採用された博士課程学生に対し月額20万円が研究奨励金という名目で支払われる。年収にして240万円である。当然親の扶養からは外れなければいけない額なので、採用後は独立生計者として生活している。

また授業料減免については、大学側が他の申請者との兼ね合いを考えて減免額を決定する。大学ごとに事情は異なると思うが、参考までに僕の昨年度の申請結果は授業料半額免除だった。授業料は年間535,800円なので、支援額は年間267,900円だ。

念の為書いておくが、この「特別研究員DC+授業料半額減免」という僕の状況はもちろん博士課程学生の中ではかなり恵まれている部類であるし、そのことは僕自身ちゃんと自覚している。特別研究員制度や授業料減免には感謝しているし、採用されたことはとても幸運に思う。ただ、ここでは社会の中での立ち位置を見てみたい。以下に、特別研究員制度の収入額と、学部卒・修士卒、そして社会全体の25~29歳年齢層における平均年収の比較を示した。

使用したデータの出典は図下部に記載してあるが、特別研究員制度の過去の支給額について日本学術振興会情報公開室に問い合わせたところ、保存期間が過ぎているため2003年以前の資料は残されておらず分からないとのことだった。ただこちらに1995年時点で月額19万5千円であった記載があったので利用した。

この図を作って初めて認識したが、年収240万円というのは社会の平均給与で言えば1980年並みの水準らしい…。特別研究員事業の創設が昭和60年なので、その頃の感覚で今まで来ているということだろうか。そこに授業料の半額減免が加わったとて、その年収は267万円。平均給与で言えば1983年並みの水準だ。なかなか'80年代から抜けられない。現代で比較すれば、学部卒の平均給与からも100万以上、修士卒では150万以上の差がある。

しかも、先に述べたように授業料は博士課程学生にとっては支払いが必ず発生するもので、決して可処分所得にはなり得ない。それを、他の経済支援制度にプラスするものとして扱うのは、ちょっと当事者の実感とはかけ離れている。実感としては、むしろこう↓

個人の収入ベースで見れば、こちらの方が実態だろう。240万の収入から、税金や年金、保険料とともに、授業料に年間27万円引かれていく感覚。240万から授業料半額が出ていき、残りは213万である。ついに1980年を突破してしまい、現代の修士卒平均からは200万以上も差がついてしまった。しかも授業料分もちゃんと課税対象(※)なのだ。

上の図の学歴別データには残業代等は含まれておらず、実際の差はさらに大きいと思われる。対象事業の中では最も額の大きい特別研究員でもこの状況であり、180万円ではさらに厳しい。そんな状況で進路選択に影響が出ないとはやはり思えないし、僕自身も後輩にそんな経済状況を無視して諸手を挙げて博士課程をお勧めすることは現状、できない。お金が全てでないと思うが、今の経済状況では正直本を買うにも少し躊躇する。

最後に

それでも"重複受給"は是正されるべきなのだろうか。

はじめに書いたが、「重複受給それ自体」をなくすのは賛成だ。学生の側としても別々の機関に別々のフォーマットで研究計画を用意して、なんてやって申請しなければならないのはかなり負担だし、それは国側も同じことで事務処理が嵩む一方だろう。一本化できるならその方がいい。

ただこの問題のもう一つの視点は、重複受給が必要なくらいの経済状況に、多くの博士課程学生があるということだ。

「学生なんだから一人前の収入がなくて当然」という声が、僕の頭の中のあなたから聞こえてくる。

しかし、周囲の暮らしぶりが目に入りやすくなった現代の僕らには、同年代の彼らと自らを比較して何かに気づきそうになる時間はやはり、ある。

実際的な話をしても、博士課程の学生は順調に行って25〜27歳、もっと上の年齢になることも珍しくない。両親の30代半ばに生まれた場合、博士課程に進む頃には親はすでに定年を迎えている。家庭の援助に頼れない学生は決して少なくない。

このような状況の中で、学生の頭から博士課程進学という選択肢が消える5年後が、来ないと僕らは否定できるだろうか。

ほそいパイをみんなで分け合う中で「あいつが2個も3個も食べた」と言うより、パイを大きくする方法をみんなで考えませんか?

参考

科学技術・学術政策研究所 NISTEP REPORT 調査資料・データ−46 自然科学系博士課程在学生数に関する調査分析 −最近における日本人学生数と外国人学生数の動向− 第2章 博士課程に日本人学生数が増加した要因の分析(国立国会図書館 WARP使用)(1995年特別研究員支給額についての記述の存在はこちらの記事で知りました)

※

そもそも学術振興会と雇用関係にないため個人で国民健康保険・年金に加入しているにもかかわらず、給与所得としての課税対象にはきっちりなっているというのも長年界隈で議論されている疑問点なのだが、それについてはまた別の話。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?