もっと知りたい双極性障害のこと、コントロールできていないと感じる人の4タイプとは?

翔泳社より発売中の『もっと知りたい双極性障害 ココロの健康シリーズ』。双極性障害に関する最新の知見を紹介した本書から、「PART 1 もっと知りたい病気のこと」を抜粋して紹介します。

本書は好評の『これだけは知っておきたい双極性障害』の続編で、監修は同じく、双極性障害の研究を牽引してきた順天堂大学医学部 精神医学講座の主任教授である加藤忠史先生。双極性障害への理解を深められるシリーズです。

上記は『もっと知りたい双極性障害 ココロの健康シリーズ』が作られた経緯を担当編集者の視点で紹介している記事です。

以下では本書から「PART 1 もっと知りたい病気のこと」を抜粋します。掲載にあたって一部を編集しています。

1 病気克服までのステージ。あなたは今、どこにいる?

双極性障害という病気を受け入れる、それは決して簡単なことではないかもしれません。でもこの病気を受け入れられたとき、初めて病気克服のスタート地点に立てるのです。

病気を受け入れられるまでには、いくつかの過程があります

これまでうつ病と診断されていた人も多いことでしょう。一般の人にとって双極性障害は、うつ病と違ってよくわからない病気です。戸惑ったり、混乱したりするのは当然のことです。しかし、正しい知識を身に付けて病気を受容し、病気とともに生きていこうと思えたとき、初めてこの病気の克服に向けて歩き始めることができます。克服に至るまでには、以下のような心の葛藤を経るといわれています。

① 病気の否認:あのときは、ちょっとハイになってしまっただけ。双極性障害なんかになるはずはないと、病気を否認している段階。

② 取引の段階:「双極性障害と診断されたけれど、誤診だろう」「病気かもしれないけど自分に限って再発はない」など現実から目を背けている段階。

③ 落ち込み期:いろいろな人の意見を聞いて病気だとわかったが、自分がこれまでかかるはずなどないと思っていた病気にかかったことで、落ち込む時期。

④ 病気を受容する:双極性障害でリチウムを飲むといっても、高血圧で降圧剤を飲むのと何も変わらない。病気をコントロールして自分らしく生きていこう、と病気を受け入れることができた段階。この段階までくると双極性障害は克服できたようなもの。

2 「寛解」って何ですか?

医学用語は本当に難しい。双極性障害でよく使われる「寛解(かんかい)」という言葉もその一つです。いったいどういう状態を指すのでしょう。

多くの人が医学用語を間違って解釈している?!

医師が使う医学用語は難しいと、ほとんどの患者さんは思っているのではないでしょうか?

中でも、双極性障害でよく使われるけれど、わかりにくい言葉のナンバーワンは「寛解」という言葉かもしれません。実際、国立国語研究所が行った「病院の言葉にかかわる調査(2008年)」によると、「寛解」という言葉について、患者さんとその家族の理解度は認知率13.9%、理解率11.7%とかなり低めです。なお、調査では「寛解」とは「病気は永遠に治らないこと」といった、患者さん側の誤解が紹介されていました。

「寛容」「寛大」の「寛」は、ゆとりがあるという意味。「解決」の「解」は、なくすという意味。すなわち、「寛解」とは、病気の症状が治まっておだやか、という意味になります。

「寛解」の本当の意味

「寛解」という言葉は、慢性疾患の症状が落ち着いて安定したときに使います。双極性障害では、躁状態やうつ状態が治まって、気分が安定している状態のことです。

「完治」や「治癒」は、感染症などの急性疾患が治ったときに使います。「寛解」は、予防を怠ると再発する可能性がなくなってはいない状態で、病気をコントロールして、何の症状もなく、健康な人と変わりない生活を送ることができます。目標は「継続的な寛解」です。

3 目指すゴールはどこにある?

完治しない病気になってしまった、とがっかりしている人がいるかもしれません。でも、双極性障害はうまく付き合えば扱いやすい病気でもあるのです。

薬を飲みながらコントロールすれば普通の生活ができます

多くの患者さんは、薬を飲まなくてすむ状態にならないと病気が治ったとはいえないと思っているようです。「再発を予防するために薬を飲み続ける自分は、一生治らない病気になってしまった」と打ちのめされてしまう人もいます。

でも果たしてそうなのでしょうか? そういうふうに考えてしまうと、糖尿病も高血圧症も「不治の病」ということになってしまいます。

人間が生きている限り、多くの人は何かしら病気を抱えています。

病気をもっていても、病気を自分でコントロールして、普通に生活ができていればいいと考えれば楽になるのではないでしょうか。

双極性障害は、コントロールしやすい病気の一つ

双極性障害はいろいろな病気の中でも扱いやすい病気の一つです。病状が落ち着いたら、薬の処方と血中リチウム濃度の測定のために、2~3か月に1回程度受診すればいいのです。

あとは普通に生活できるのですから、自分でコントロールしやすい病気といえるのではないでしょうか。薬を飲みながら普通に生活し、仕事をすることができれば「病気が治った」といっても過言ではないと思います。

4 立ち止まってしまう4つのタイプ

いつまでたっても病気が治らないと感じる場合、何か理由があるのでしょうか?

病気をコントロールできたと、なかなか感じられない人

なかなか病気がコントロールできないと感じる場合には、もしかしたら患者さん自身の心の中に何か理由があるのかもしれません。

すっかり寛解しているのに、自分はとんでもない病気にかかってしまったと、クヨクヨと考え込んでしまう人、誰にでもある気分の変化を病気のせいと思い込んで治っていないと思ってしまう人、病気に圧倒されて、自分はずっとこうした気分を抱えて生きていかなければならないのだとあきらめてしまう人、逆に病的な状態の自分を本当の自分と考えて、病気に身を任せてしまう人など、いろいろな場合があります。

ちょっと離れた目で自分自身を見つめ直してみましょう

なかなか病気をうまくコントロールできていないという人は、自分はどんなことでつまずいているのか、あらためて見つめ直してみることをお勧めします。見方を変えてみることで、その先の一歩も踏み出せるものです。

次に、立ち止まりがちな4つのタイプをご紹介します。誤りがちな方向にストップをかけるべく「ちょっと待ったモモンガ」が登場します。

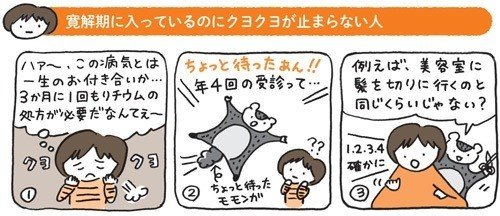

タイプA 一生、病気と付き合うのかと暗い気持ちになってしまうタイプ

自分はとんでもない病気にかかってしまったと、寛解期に入ってもクヨクヨと考え込んでしまう患者さんがいます。

寛解状態がずっと続けば「治った」といっていいのでは?

「薬を飲み続けなくてはならない自分」と考えると、何だかとても悲劇的に思えるかもしれません。でも、薬でコントロールして普通に生活ができるのなら、それを「治った」といってもいいのではないでしょうか?

定期的な受診は少々めんどうかもしれませんが、病状が落ち着いていれば、2~3か月に1回受診するだけでよいのです。「美容室に行くのと同じくらいの回数じゃない」と考えることもできますし、「車の点検と同じで、メンテナンスするのは当たり前」という考え方もできるのではないでしょうか。

せっかく再発を予防できる薬があるのだから、活用してみようと、前向きに考えて、日々の生活を楽しんでください。

タイプB 「みんな病気のせい」と決めつけてしまうタイプ

双極性障害は、躁状態、うつ状態というエピソード(病相)が繰り返し現れる病気。しかし、エピソードと関係のない喜怒哀楽の感情まで、病気のせいだと思い悩む人がいます。

最低限のことを守れば、ふだんは病気を忘れてもいいのでは

双極性障害の患者さんが陥りがちなもう一つのわなに「気分の変動に対する見方」があります。何事にも動じない自分になれたときに初めて病気が治ったと思えるのかもしれませんが、病気を治すには、そんな悟りの境地にまで達していなくても大丈夫です。

人はみな、うれしいことがあれば喜び、嫌なことがあれば落ち込んだり、イライラしたりします。そうした感情の動きは当然のこと。病気だと思って気に病む必要はありません。

躁、うつのエピソードが抑えられている寛解状態になって、しっかり予防をしているのなら、あとは病気のことを忘れているくらいがちょうど良いのかもしれません。

タイプC 「障害のせい」と治療を受けずにがまんするタイプ

患者さんにとって、最もつらいのはうつ状態です。しかし、病気に圧倒されて、「自分はずっとこうした気分を抱えて生きていかなければならないのだ」と、治すことをあきらめてしまう人がいます。

気持ちの落ち込みが続いたら、迷わず主治医に相談を

理由もなく嫌な気分が毎日襲ってくるというような状態があれば、それは付き合うべき「障害」ではなくて、うつ状態に入っているのです。「しょうがないこと」とあきらめたり、がまんしたりするのではなく、つらい症状を何とかしたいと主治医に相談して、今の症状が良くなる方法を探すべきです。

また、うつ状態のときに起こる意欲の低下や集中力の低下などは、ときに、認知機能障害の症状と誤認されてしまう場合もあります。症状をやり過ごそうとせず、きちんと治療を受けましょう。

なお、うつ状態が重くなると寝ていることしかできなくなり、受診もできなくなってしまいます。眠れない、なんとなく疲れが取れない、嫌な気分が2週間以上消えないなどの症状が出たら、早めに受診をしてください。

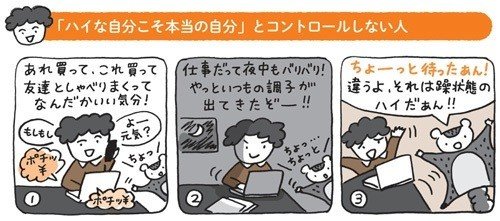

タイプD 軽躁状態を「本来の明るい自分」と思ってしまうタイプ

双極II型の人に多いタイプ。うつ状態が長いので、軽躁状態に入ると「ようやく本当の自分に戻れた」と思って、調子に乗りすぎてしまう人が少なくありません。

スキップしたくなる気分で突き進むと、大きな揺り戻しが来ます

明るくて元気な自分のどこが悪い? と思いがちですが、「軽躁状態のときの良い状態」は、もともとのあなたのニュートラルな状態ではなく、どこかで体に無理がかかってしまっている状態なのです。

軽躁状態をコントロールしないで病気に身を任せていると、その反動でまたうつ状態がやってきてしまい、結局いつまでも落ち着きません。

軽躁状態がちょうど良い、などと思って調子に乗りすぎてはいけません。気分が高揚してきたことを自覚したら、多くの人とわいわいと集まるような機会はなるべく避けて、いつもの調子を保つように心がけましょう。

よろしければスキやシェア、フォローをお願いします。これからもぜひ「翔泳社の福祉の本」をチェックしてください!