【栄養素シリーズ④】ビタミンとは?

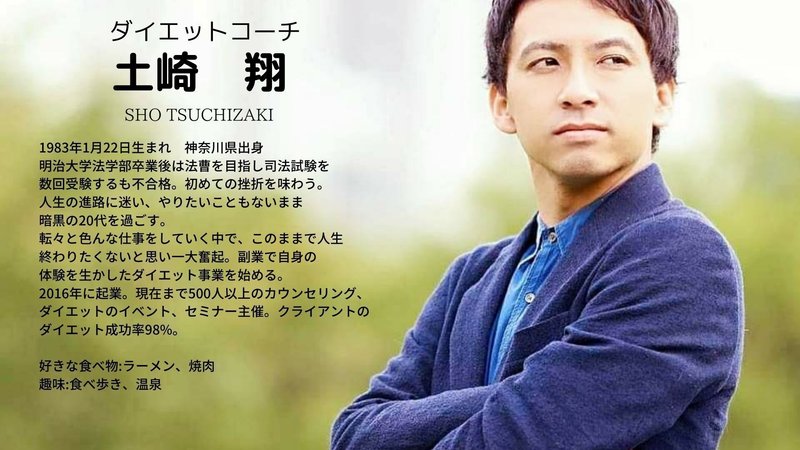

こんにちはSHOです。僕のnoteを読んで頂きありがとうございます。

栄養素シリーズはたんぱく質に続き、今回は4回目。

各ビタミンの特徴・効果効能・摂取推奨量・不足や過剰摂取による影響等に関しては、全てを伝えると長くなりすぎるため今回は割愛させて頂きます。

○ビタミンとは?

ビタミンは、三大栄養素(糖質・脂質・たんぱく質)のようにエネルギー源にはならないし、身体の構成成分になるものではありません。

ただし、身体の機能を正常に働かせるためには必要不可欠な有機化合物です。

現在では、人間に必要不可欠とされるビタミンは13種類あります。必要量はごくわずかなのですが、食べ物から摂取しないとそれぞれのビタミンに特有の欠乏症状を引き起こします。

多くのビタミンは糖質・脂質・たんぱく質の代謝をスムーズに行わせるためのいわば「潤滑油」のような働きをしています。また、血管の粘膜、皮膚、骨などの健康を保ち、新陳代謝を促すような働きにも関与しています。

○2種類の分別

水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンの2種類に分けることができます。

●水溶性ビタミン

水に溶けやすく、油脂には溶けにくい性質を持っています。

ビタミンB群とビタミンCがこれに該当します。

過剰に摂っても体内に蓄積されずに排泄されてしまうので、毎食食べ物から一定量を摂る必要があります。

●脂溶性ビタミン

水に溶けにくく、アルコールや油脂に溶ける性質を持っています。

ビタミンA,D,E,Kがこれに該当いたします。

肝臓に蓄積されるので、過剰に摂取しすぎると頭痛や吐き気などの過剰症を起こすものがあります。ただし、通常の食生活ではその心配はほとんどありません。

○ビタミンの消化吸収

1点だけ別途説明することがありますが、基本的には水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンの違いだけなので、それをお伝えいたします。

●水溶性ビタミンについて

水溶性ビタミンは小腸で吸収され、肝臓につながる門脈血に入ります。そして肝臓に運ばれた後に、各組織で利用されます。

●脂溶性ビタミンについて

脂溶性ビタミンは脂質の消化吸収と同じような流れになります。

油である脂質は疎水性(水を弾く)なので消化液とうまく混じってくれません。

そこで、胆嚢から出る胆汁に含まれる胆汁酸が脂質を細かくしていき、リパーゼによって分解されていきます。胆汁酸には水と油を馴染ませる働きがあります。脂溶性ビタミンも胆汁酸とともに「ミセル」という⼩さな構造によって⼩腸内の空腸で吸収されていきます。

そして、リポタンパクであるカイロミクロンに取り込まれます。カイロミクロンは,小腸のリンパ管に取り込まれ,胸管を経て全身の大循環に合流し最終的には肝臓に到達します。

●ビタミンB12について

ビタミンB12だけは特別な工程を踏みます。

ビタミンB12は肉などの動物性食品に多く含まれているのですが、胃に到達すると胃酸によってたんぱく質から切り離されます。

切り離されたビタミンB12は内因子(糖たんぱく質)とくっついた状態で、十二指腸、空腸、回腸と運ばれていきます。

ビタミンB12は胃酸の働きが悪かったり、薬で分泌を抑制しているととたんぱく質から切り離すことができないので、ビタミンB12が不足する症状が起きたりします。

また、ビタミンB12が不足した時の症状が出るケースでは、ペプシノーゲンをペプシン(たんぱく質の消化酵素)に変える胃酸の働きが良くないためたんぱく質の消化吸収がうまくいかなくなるケースも発生しやすくなります。

ビタミンの吸収については、吸収率の違いなど各ビタミンについてかなり専門的な内容になっていきますのでこれも割愛させて頂きます。

今回はこれで以上です。

ここまで読んで頂きありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?