ソーシャルビジネスに飛び込んで2年半でやっとわかってきた「ソーシャル」の意味

以前、リディラバというソーシャルビジネスの会社に転職した理由をつらつらとnoteに書いていました。

小・中・高・大の友人や前職の仲間、そしてリディラバを通じて出会った人たちから多くの反響をいただいてとても嬉しいのですが、よく読み返すと転職の動機は結局「勢い」だったということがわかります。ほぼ説明できていない。

その続編という形でこのnoteを書く理由は、転職動機をもっとクリアにすることではなく、転職をきっかけに出会ってきた、あるいは出会いなおしてきた人たちへの感謝です。

なんとか短く収められるように頑張ります。

そもそもソーシャルビジネスとは一体何なのか?

ソーシャルビジネスとは、社会課題をサステナブルな事業を通じて解決しようとするビジネス全般を指します。

この話だけでもすごい長くなるので、詳しくはよくまとまっているボーダレスジャパンさんのコラムをご参照ください。

さて、ソーシャルビジネス的な世界と距離がある人たちからは、転職の時に次のようなことを言われました。

・(そのまま大企業で働いていれば安定した人生なのに)勿体ない!

・安定よりも自分の信念や社会貢献欲を優先していて、偉い!

・〃、おかしい!私には俺にはよくわからない!

・まあとにかく頑張って!若いんだし!

中にいる人たちからすると、ちょっと違うんだよなという感想だと思います。とはいえ、世間一般にはソーシャルビジネスとはそういうものです。

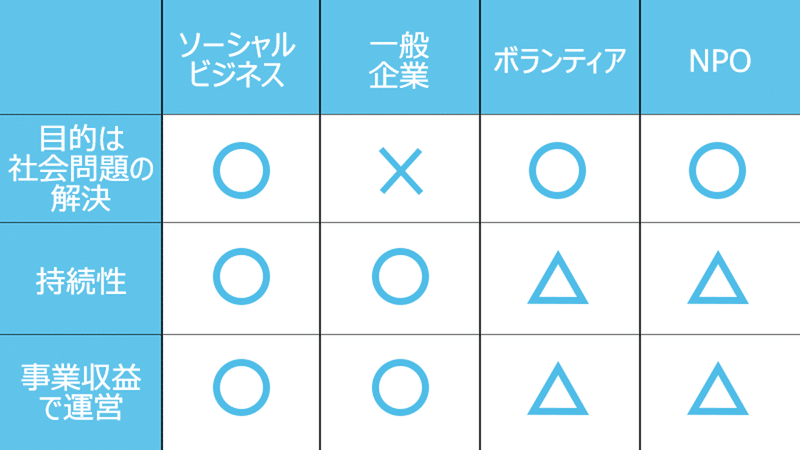

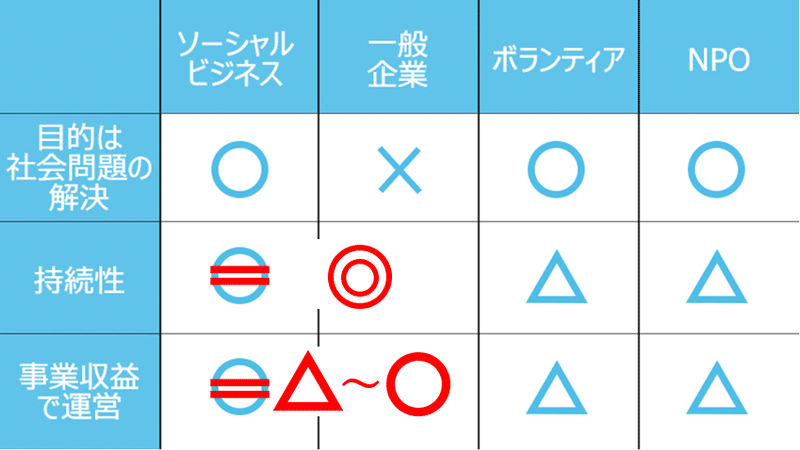

また、流石ボーダレスジャパンさんは次のような比較表でクリティカルにソーシャルビジネスを表現されています(上記コラムより)。

一般企業の「目的は社会問題の解決」が「×」になっていたりと、なかなか振り切った表ですね。

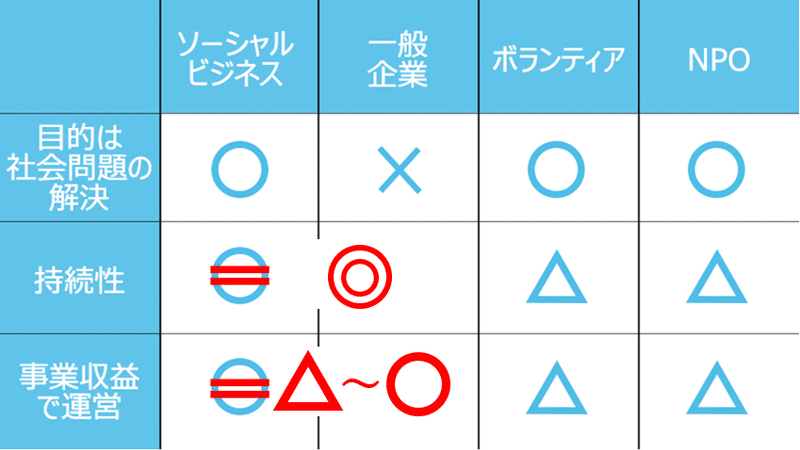

そのあたりの吟味は避けつつ、ソーシャルビジネスの欄について、僕がリディラバに入って2年半で感じたことを乱暴に反映すると次のようになります。

もうほとんどこれで2年半の感謝は表現し切ったつもりなのですが、この後にその理由を書き連ねていきます。

個人的には、ソーシャルビジネスとは「お金をより沢山集めて再投資して運営している事業」だけではない側面があるという肌感がありまして、その辺りをお伝えできればなあと思ってます。

個人的な感謝その1:お客さんへ

リディラバに入ってつくづく感じるのは、「お客さんとの関係が異常に濃い」ということです。

それは何も、毎週のように飲みに行ってますとか、私生活でも仲良いんですとか、そういうことではありません(そういうお客さんもいるんですが)。

それ以上に、会社同士に、また個人同士にも非常に強い信頼関係が生まれやすいということです。

例えば、僕はField Academyという事業を担当しています。

大企業の次世代ホープが社会課題の現場に放り込まれて、もがき苦しみながらも課題解決の道を探ろうとする、なんとも形容しがたい熱気の渦が生まれる事業です。

FAに参加してくれた人たちを、僕は全員生涯の同志だと心から思っていますし、参加者のうちそれなりの人数が同じくリディラバをそういうパートナーだと思ってくれているんじゃないかと感じています。

何しろ社会課題は、解決されていないから課題としてあり続けるわけで、王道のメソッドもないし、それらしい教本や応用しやすい先行事例も何もありません。誰も答えを持っていない中で、ゼロから何かを生み出して行動しないと何も始まらない領域です。

そのため、参加者はもちろんのこと、僕を含めたリディラバも暗中模索がずっと続きます。時に参加者と夜遅くまで激論することもありましたし、そうでなくとも一緒にもがいている状況が何か月も続きます。

そんなこんなを経て、プログラムが終わるころにはお互いもう全く他人には思えないというか、友人でも取引先でもなく「同志」としか言いようのない関係になっているのだと思います。

プログラムのOBOGの皆さんに僕もこの2年半、ずっと助けられてきました。

コロナで事業ごとぶっ倒れそうになった時、事業の再構築に困り果てて「リディラバの根本の提供価値って何だと思いますか?」という悩みをぶちまけ、何時間もかけてその相談に乗ってくれたOBがいました。

何とかして企業リードを獲得しなければと焦っていた時、自社との共同イベントに向けて橋渡しをしてくれたOGがいました。

そしてFAのすごいところは、そういう関係性がカウンターパートの方々とも築けているところです。

FAはくくりとしては「人材育成プログラム」なので、大企業の人事部門が社員育成用の予算を使って参加してもらう事業スキームです。

とはいえ、FAは「コンプライアンス研修」とか「プレゼンテーション研修」のように、この研修を受けると●●力が●日で●%の人に身に付きます!というわかりやすい商品ではありません。

これがFAのキャッチフレーズです。

これ以上にFAというものを形容したフレーズはないと思っているのですが、とはいえ大企業の論理でいえばこれで社内を通すのは至難の業のはず。

それをどうにかこうにか掻い潜ってでも、「FAにうちの社員を送りたい」と思ってくれる人事担当の方が、僕の周りにはたくさんいます。

皆さんすごい熱いし、想いを持って仕事をしていることがわかる。自分の会社やその社員のことを深く想っているし、そしてリディラバのような得体の知れない特殊ベンチャーを信頼してくれています。

FAは2019年度に始めた事業ですが、2020年度・21年度はコロナの影響で大きく運営形態を変えています。

それが今に至るまで続けられているのも、実は人事の皆さんのおかげです。セッションが1つ終わるごとに人事の皆さんとひざ詰めで議論して、次のセッションはどうしようか、ああでもない、こうでもない・・・と、一緒に頭を悩ませてプログラムを作っています。

何というか、社会課題という事業領域に対する関心はもちろん人によってマチマチなので、「リディラバが社会課題を取り扱っているから出会えた人たちだ!」とは思いづらいんですよね。そうじゃない何かがあると思うんです。

正直リディラバに入って、ずっと人材育成を担当するとは思っていませんでしたし、人材育成業界はどちらかというとレッドオーシャン気味です。

もし、仮に社会課題系の事業領域だったとしても、企業に売るための商材がロジカルシンキング研修とかで、それをただひたすらいっぱい売って運営するというだけの事業だったら、こんなに素晴らしい人事の人たちには出会えていなかったでしょうし、僕も2年半も仕事が続けられなかったと思います。

不思議なもので、FAを導入してくれている人事の方から「別の育成プロジェクトにも関わって欲しい」とか「社内の別部門で紹介したい人がいる」といった形で声をかけて頂いて、どんどん仕事の輪も広がっています。

ある種の勢いで大企業を飛び出した僕に、事業ってそういうものなのかもしれないな・・・と感じさせてくれた事業です。

個人的な感謝その2:社会課題解決の現場の人たちへ

リディラバは、自社で何か特定の社会課題領域に深くコミットしている訳ではないので、事業を行うためには必ずパートナーとなる事業者が必要です。この事業者はまさにソーシャルビジネスのフロントランナーで、僕らリディラバは彼らのことを敬意をこめて「現場」と呼ばせてもらっています。

20年以上にわたって新潟の棚田暮らしを守るために芸術祭を仕掛けている農家の集団、

フードロス撲滅を目指して養豚農家向けの再生飼料をつくっている社長、

東京の下町で子ども主役の学童保育をしながら駄菓子屋までつくっちゃったおじさん、

地域と医療の垣根を溶かすために草履で街の人と対話し続けている理学療法士・・・

と、数えきれないくらいの濃いキャラの人たちと仕事をしています。

一応真面目に打ち合わせすることもあれば、畑で採れたナスを食べるだけの日も、北千住で一緒に飲みながらしょうもない話をするだけの日もあります。

もちろん彼らにとってもリディラバとの協働は「仕事」なので、まだまだ僅かばかりですが対価をお支払いした上で一緒に仕事しています。

でも、何というかそういう関係ではないんですよね。皆さん自分たちの事業だけでもとんでもないものを背負っているのに、心からリディラバのことを応援してくれているし、何なら僕という一人の男の人生まで応援してくれています。書いてるだけで少し目頭が熱くなります。

ですが、これも何というか、「良い人たちと出会えてよかったなあ、毎日楽しいなあ」だけじゃないんですよね。

突っ込んで敢えて言ってしまえば、「良い人たち」なのかどうかも正直よくわかりません。

トガッた現場の方々と初めてお話しする時は、僕は毎回死ぬほど緊張します。皆さんに共通して言える(と僕が勝手に思っている)ことは、彼らは僕が説明するリディラバの組織像も事業像も正直そんなに見ていなくて、それよりも圧倒的に「目の前の人」を見ているということです。

もちろん彼らも経営者なので、良い実績の会社だから何か一緒にやろう、良い条件だから協働しようっていう目線も、ないことはない。しかしそんなことよりもっと彼らによって大事なポイントは「人(にん)」なんです。

コイツ(清水)はどんな人間なのか。何を大切にしていて、どんな人生を送りたいのか。シンプルにそれをグサッと見られている感じがするんです。

これも僕の推測ですが、ソーシャルビジネスの経営者は、そういう「人(にん)」こそ事業上の極めて重要な判断ポイントである、ということを肌でわかっていらっしゃるのではないかと感じます。

彼らはそういう道を今までも歩んできたし、これからも歩んでいく人たちなんです。

そんな人の前に晒されたら、もう生きた心地しないですよね。

とにかく、2年半経って僕はとても痛感しています。

事業とか仕事には、●万円という金額とか、●千人っていうインパクトとか、それだけでは決して推し量れない指標がある。そこを見誤ると簡単に瓦解するのがソーシャルビジネスだし、反対にそこを見極められればものすごい事業成長になっていく。

これが、ソーシャルビジネスという領域の肝だと思います。

ソーシャルビジネスとは「ソーシャルキャピタル」を再投資して成長する事業である

いつものクセで長くなってきたので、一旦結論に走ります。

一番最初の章で、こんな表を出していました。

ソーシャルビジネスについて僕は、「事業収益を再投資して運営しているか?」という問いには「△~○」、「持続性があるか?」という問いには敢えて「◎」と答えたいと思います。

その理由が、ソーシャルビジネスはソーシャルキャピタルを再投資して成長する事業だから、ということです。

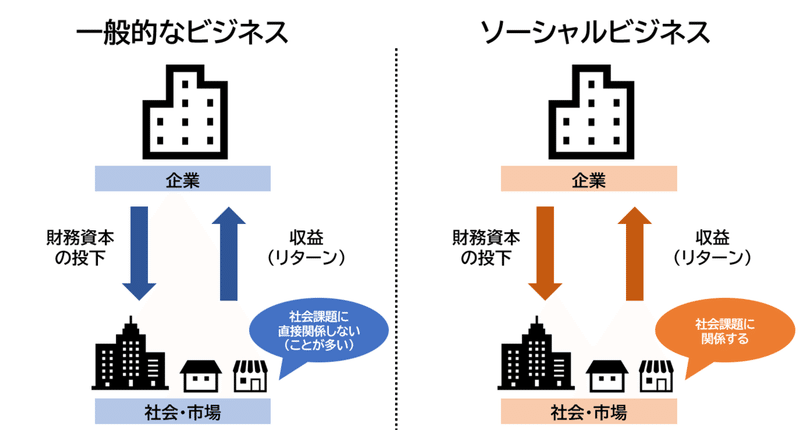

ソーシャルビジネスと、敢えてそう呼びますが一般的なビジネスとの違いについて、世間のイメージを無理やりまとめてみると次のような感じではないでしょうか。

つまりその違いは「対象とする事業領域の違い」ということです。

ソーシャルビジネスは、「ソーシャル」(=社会課題)に対する事業をやっているビジネスです、という切り分け方。

確かにこの整理であれば、ソーシャルビジネスとは「今まで大企業が手を付けてこなかった新しい市場を開拓したパイオニア」であり、大企業からすれば「ソーシャルビジネスの事業領域はマーケットが(まだ)小さく、多くの社員を抱える大企業では手が出しづらい」という主張も成り立ちそうです。

ですが、これだけでは私がリディラバに入って2年半で感じた、お客さんや現場とのあの独特な関係を説明できません。

そして、ソーシャルビジネスのトップランナーである「現場」の経営者たちが、財務資本に関係する指標以上に「人(にん)」を重視している理由が説明できません。

リディラバに入って2年くらいは、ソーシャルセクター界隈のことを「何かわからないけどすごい磁場のある業界だなあ」くらいにしか捉えていなかったのですが、最近ピンときたことがあります。

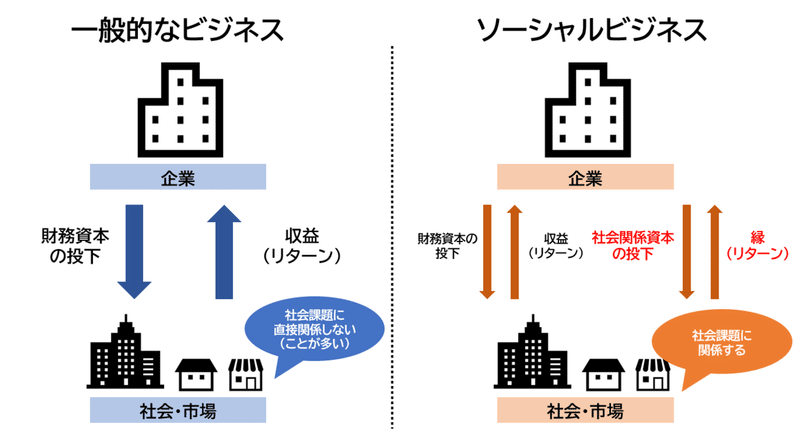

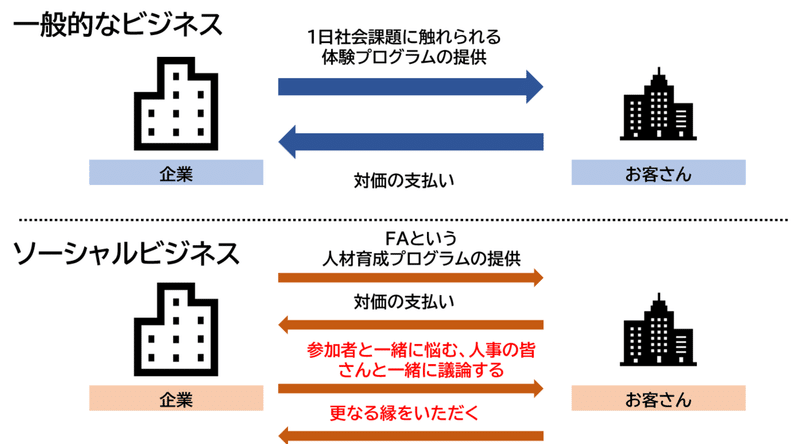

それを表してみた図がこちらです。

ソーシャルビジネスとは、財務的に書き表せる資本だけでなく、社会関係資本(ソーシャルキャピタル)を社会に投資する事業なのだと思います。

ソーシャルキャピタルとは、アメリカの政治学者が唱えた概念です。

ものすごい単純に捉えると、例えばご近所づきあいであったり、親子の仲の良さであったり、といったお金に表せない資本が世の中にはあって、そういう資本を持っていると実は(時にはお財布の中にお金がいっぱいあること以上に)その人にとって得な結果を生む、という考え方です。

確かにそういうケースって想像できますよね。ご近所づきあいが普段から活発な地域は、見守りや災害共助がスムーズに行いやすく、災害時の復旧が普通の地域に比べて早い・・・などの研究がまさにそれです。

ですがこれが「資本」なのか?というのは僕もいまいちピンときていませんでした。

「ソーシャルキャピタル」でGoogle検索をかけると企業コンサルのコラムなども引っかかりますが、例えば

ある地域で事業展開をしようとするとき、「A社よりB社の方が地域との関係が良好である」という認知が広くとれていれば、A社の方がソーシャルキャピタルが高いといえる。そして、A社の方が地域での事業展開が進みやすく、結果として事業的なリターンも得やすい。

だから、地域活動(ゴミ拾いとか)に積極的に参加することで、ソーシャルキャピタルを高めることは事業的にも有意義!

と言われていたりします。あまり納得できません。これでは、事業のためのポイント稼ぎと何ら区別がつかないじゃないですか。とても「資本を投下している」とは言えない気がします。

(それと同時に、企業がCSR活動と称して植林して満足している理由もわかりそうな気がします)

この「ソーシャルキャピタルを(喜捨ではなく)資本として適切に社会に投下する」ことは、実はかなり難しいハンドリングが必要です。だからこそ、ソーシャルビジネスはビジネスとして非常に卓越性が高く、誰もが簡単に踏み出せる領域ではない。

それを如実に表しているのが、FAにおけるお客さんとの特殊な関係性であり、また現場の経営者の「人(にん)」を見る力なのだと思います。

例えばFAとの比較として、「社会課題の現場に企業の人をただ1日連れて行くだけの事業者」がいるとしましょう。その2つの事業の違いは次の通りです。

FAという事業は、人材育成プログラムを売って対価を頂いているだけのようで、実はそうではない。もっと大切なやり取りがその裏にくっついているのだと思います。つまり、受注のために地域清掃をするという次元ではない形で、ソーシャルキャピタルを投下する事業を組み上げてこれたということなのかもしれません。

僕たち現場の人間は、ソーシャルキャピタルを投下しているぞ!というつもりは正直なく、ただ毎日必死で課題に向き合っているだけなのですが、大きくはそういう仕組みの中にあるということなのだと思います。

そしてその資本投下が、お客さんとの不思議な縁という形で僕たちに跳ね返っている。これこそがソーシャルビジネスの醍醐味だと思いますし、敢えて言えば事業成長の起点なのだと思います。

現場の方々もまったく同じ構造なのではないでしょうか。

あまり多くを語るつもりはありませんし、僕たちと同じく「リディラバにソーシャルキャピタルを投下しよう!」と明確に判断している方々はほとんどいないと思います。

それがまた、ソーシャルキャピタルの難しさでもあり、そしてやっぱり醍醐味であり、事業成長の起点だと思います。

最後に―ソーシャルビジネスに興味がある人たちへ

いきなり自慢を始めますが、僕は大学も第一志望に現役合格して、色々あって就職活動してとても良い大企業に新卒入社しました。親からすれば、大学を卒業してそれなりの会社に入って、やっと肩の荷が下りたことと思います。

そして忘れもしない2018年の冬、僕は両親を横浜・野毛の飲み屋に連れ出して報告しました。

「今の会社辞めてソーシャルビジネスの世界に入ることにしたよ」と。伝えた時の両親の顔は忘れられません。

そんな子に育てた覚えはない。

ベンチャーで一攫千金を狙ってるのか知らないが、社会をなんだと思ってる。

そんな親不孝者は二度と家の敷居をまたぐな。

と、こんな感じでした。

今まで割と、僕の進路については(多少ぶっ飛んでいても)応援してくれていた両親だったので、まあまあ凹みました。

僕は何を思ったのか、実家にしばらくコメを送り続けました。

上に挙げた、リディラバを通じて出会った新潟の農業集団が「地元の棚田をまるっと借り上げて職員たちで稲作をしているが、その資金が全然足りないので地域外の人に寄付を募っており、その対価として棚田で採れたコメをくれる」というぶっ飛んだ事業をしていまして、そのコメです。

というかまさにソーシャルキャピタルの極致な事業ですよね。コメを買った人は「オーナー」と呼ばれて、田植えや稲刈りの時期には新潟にお呼ばれして農業をやらされます。最高ですよね。

しばらくして母から連絡があって、「お父さんが"おコメ美味しい"って言ってたよ」とのこと。

父はあまり「これウマいな~!」とか言うタイプではないので、結構びっくりしました。実際あのコメはとんでもなく美味しいんですけどね。

その瞬間、親子の間にしばらく横たわっていた何かが融けた感じがしました。

そして更に1年経って、数カ月前になるのですが、父から「会わせたい人がいる」という連絡を貰いました。

会ってみれば、大磯町でビーサン姿でふらふらしながら独特な街おこしをしている、まさに「ソーシャルビジネス」のプレイヤーでした。すごいカッコいい人です。

なんでこんな人が父と知り合いなのか・・・と聞いてみたら色んな仕事上の経緯があったようで、父はその人に結構惚れこんでいるようでした。あの父が・・・やはりソーシャルビジネスで一旗揚げている人は違いますね。

で、その人と会う前に父が車の中で、その人の事業とかについて色々説明してくれたのですが、突然ボソッと

「お前(僕)がやろうとしていることは、ああいうことなのかもしれんなと思った」

と言われました。

とにかくその人も素晴らしい方で、たぶんそんなに遠くないうちにリディラバと一緒に仕事ができるんじゃないかなと思います。

最初、野毛でケンカになった時はもうどうしようもないかと思いましたし、時間が解決してくれるものでもないと思っていました。

実際、今だって別に「解決」している訳ではない(おそらく父はまだモヤモヤしているでしょうし、僕も転職したことの意味をきちんと伝えられたわけでもない)。

でも、ソーシャルビジネスというのはそういう不思議な磁場があって、不思議な縁がまた縁を呼ぶ世界です。それは、ソーシャルキャピタルという言葉に置き換えれば少しはわかり良いかもしれませんが、実際はもっとカオスです。

そんな世界に入ることは、おそらく個人の人生にとってもとんでもなく意義深いものだと、僕の経験を振り返っても思います。まだ語りつくせない話がいっぱいあります。

とある現場の経営者の方からは、「ま、行き場がなくなって困ったらうちで雇うから、今はやりたいことを好きにやりなよ」という言葉まで貰ってしまいました。

僕の今後の人生がどうなるにせよ、とんでもない宝物を色んな人から貰ってきたことを実感しています。

「自分が何かを投じないと絶対にリターン(縁)はない」し、かといって「何かを投じてもリターン(縁)がないことだってある」、もしくは「自分が投じたものよりはるかに巨大なリターン(縁)が返ってくることもある」、それがソーシャルキャピタルだと思います。

そんな世界で挑戦したいという人がいれば、ぜひリディラバのドアを叩いてみてください。そうなんです、これは採用広報のために書いたnoteだったんです。

ここまでお読みいただいた方、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

/assets/images/6989890/original/d1413cef-2af0-410c-997b-0ee38dded004?1624930948)