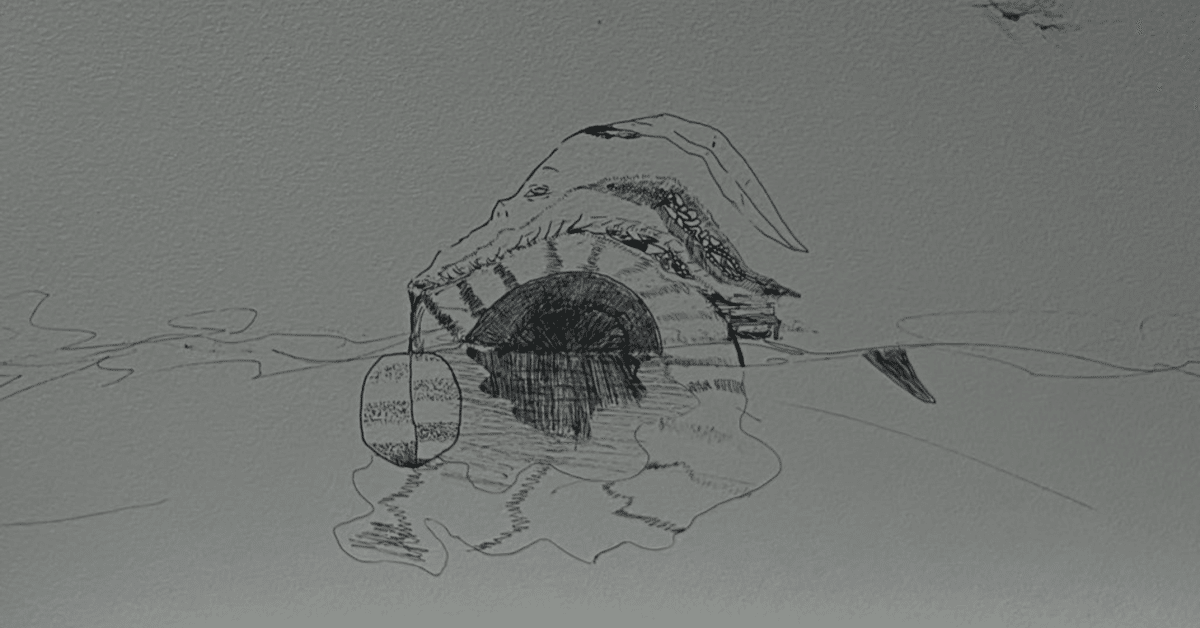

夢の中、外の現実。

カウンターテーブルで、横一列に、僕の姿形をした四人が座っている。

みんな、目を閉じて話している。

動く口から、泡に消える声。

みんな、夢を見ている。

夢は現実に持ち込めないらしい。

街の明滅する光が、のぼる泡に重なる。

初雪が上に昇っていくようだった。

顔を見合わせているというのに、誰もが独り言みたいに口を動かしている。

深夜、電子レンジの唸る音で目が覚めた時、それがなぜだか心地よかったことを思い出した。

排気口から漏れる褐色の灯りを眺めて、起きていれば、この時間がずっと続くような気がしてた不思議な感覚。

上の階の住人の物音ひとつで忘れ去られてしまうような、そんな程度に曖昧な記憶。

いつかの幼い白昼の記憶。

白塗りのアパート、砂利を敷き詰めた駐車場。

場所は、福岡県の甘木だったか。

状況に関わらず、ふと頭によぎる景色。

なにをしているわけでもなく、ぼーっと眺めてた。

断片的な記憶だから、というよりは、当時から僕はぼんやりとした人間だったように思える。

いつか、好奇心に突き動かされ、懐かしさに触れてしまえば、死んでもいいとすら思えるような気がしている。

今はまだ、懐かしさとは、夢の中だったのかもしれないと勘違いするくらいの距離がいい。

でも、できれば死ぬまで夢だと思いたい。

きっと、僕の姿形をした一人はこんなことを話してる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?