物語からはじまるショートショート〜第九回『荒野の呼び声』より〜

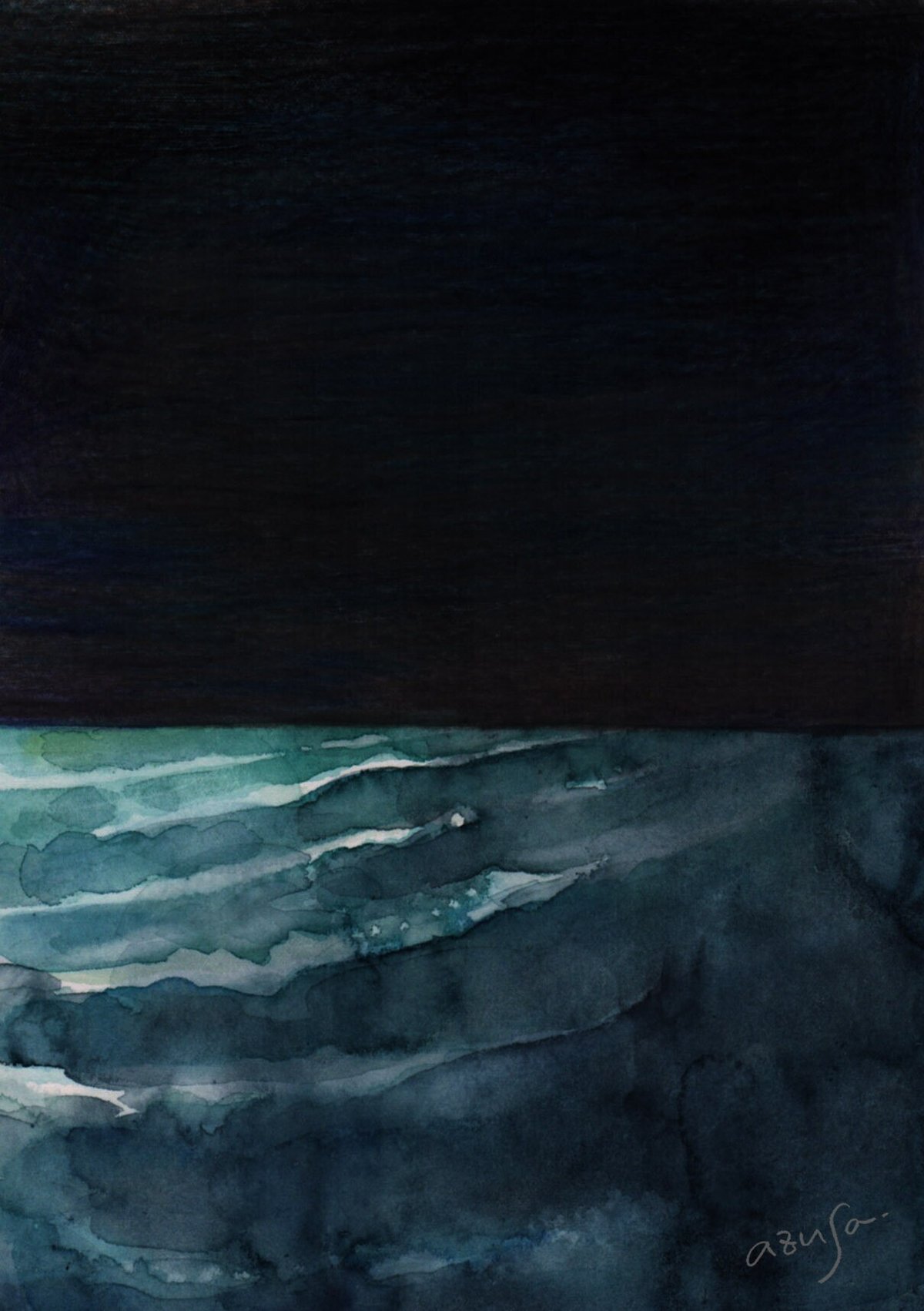

夜の海って、黒い。

マユミは、目の前に広がる波を見て、率直にそう思った。

海を、それも、夜の海を最後に見たのは、いったいいつのことだっただろう。

「今日限りで、辞めさせていただきます」

彼女が3年間働いたバイト先を去ったのは、今から2週間前のことだ。呆れと怒りとで顔を真っ赤にした店長、戸惑ったように、面白がるように、遠巻きにやりとりをながめるスタッフたち。彼らの視線から逃げるように、職場を後にした。

その後のことは、よく覚えていない。どうにかして(おそらく、いつものようにバスに乗って)アパートに帰り、たぶん、シャワーだけは浴びて、それからとにかく眠った。

寝ても、寝ても、まだ眠い。永遠に続きそうな睡魔に誘われながら、彼女は眠った。

ようやく起き上がったのは、眠気がとれたからではなく、寝すぎで腰や背中が痛くなったからだ。身体をひきずるようにして台所に向かい、とりあえず湯を沸かした。

沸騰してくるまでの時間にスマホを確認すると、10件の不在着信と、30件以上のメッセージが届いていた。着信の8件は彼氏のリョータ、1件は親友のマミコから。あとの1件は迷惑電話だった。

メッセージは、多くがリョータとマミコからだったが、数件、バイト先の人たちからのものもあった。

バイトの人たちからのものは、見ることもなく全削除。マミコからは「リョータから連絡つかないって電話あったよ。どうしたのー? 気が向いたら返事してね」。リョータからは、「今日会える?」からはじまり、「生きてる?」「俺なんかした?」と短文が続き、それから心配と怒りにまみれたたくさんのメッセージが、山のように送られていた。

ざっと目を通してから、スマホを持つ左手はそのままに、マユミは自分の正面にあるタイルをじっと見つめた。台所のタイルは、灰色のような水色のようなくすんだ色味で、正方形のところどころに、黄茶色の油じみが固まっている。

掃除したの、いつだっけな。

しみに触れてみると、汚れはすこしも取れなかった。かわりに、指にベタっと、油がついた。

わかした湯を飲みながら、マミコに「バイトやめたけど、まあ大丈夫。ありがとう」と返信をした。リョータには、考えたあげく、結局、何も返さなかった。それからスマホの電源を落とした。

しばらくしてから、簡単に身支度をし、そこらへんに干しっぱなしにしていた服を着て、財布と、床に転がっていた文庫本を1冊、かばんに入れた。持ち帰ってきてしまったバイト先の制服は、5秒だけ迷ってからゴミ箱に突っ込み、スニーカーをつっかけて玄関を出た。

外は、白っぽく曇っていた。すこしだけしめった風が頬を撫でる。昨日降ったらしい雨の跡は、まだアスファルトをまだら模様に染めていた。

駅に向かう信号を待ちながら、マミコは自分が目的もなく出かけたことに気づいた。それでも、家に引き返す気にはならない。とりあえず、大きな街とは反対方向に向かう電車に乗ることにした。

それから、終点に着いては、別の電車に乗り換え、また終点まで…と繰り返しているうちに、海の見える小さな町にたどり着いた。そこからさらに、ちいさな島に行く連絡船に乗った。

島についてからは、2日ほど民宿ですごした。財布のお金も尽きてきたので、いったん部屋を出て、今日は行き先もとくに決めず、海辺を歩くことにした。

昼に宿を出てから、夕方を過ぎてもなお、マユミはぶらぶらと海ぞいを歩きつづけていた。

民家が見えなくなったころ、ちいさな砂浜に着いた。何ヶ月か人が足を踏み入れたようすはなく、そばには2メートル以上もありそうな、いかめしい岩がごろごろとある。背後には、島の真ん中に向かって深くなっていく、大きな森が見えた。美しい、というのではないけれど、ひとつひとつが、なんだかとても心親しいものに思える。気づくとぼんやり、その場に立ち尽くしていた。

海の黒さにはっとしたのは、そのときのことだった。

吸い込まれそうな色だ、とマユミは思った。まるで墨汁みたいな、深い深い闇の色。

黒すぎるあまり、波立つ泡が妙に白く、くっきりとしている。その泡が生まれては消えゆくのを、ただただマユミは見つめていた。

海を眺めていると、頭はどんどん鈍くなっていくのに、五感が研ぎ澄まされていくような、奇妙な感覚をおぼえた。指先についた砂粒のざりざり。夜の潮風の、べたっとした、それでいて涼しい感じ。磯くささと、森の青くささがまじった香りが漂う。世界はくろぐろとしているけれど、空の黒も海の黒も森の黒も、持ち前の色を内側に秘めている。そう感じた。

ぴゅうううう、ひゅろろろろろ。空からは、ときどき鳥の声がする。頭上には、雄大に飛び回るとんびのような大きな鳥が何羽か見えたが、どれが鳴いているのかはよくわからない。

ふと、さっきまで読んでいた文庫本の、はじまりの一節が頭に蘇った。

習慣の鎖をいとい

年ふる荒野への憧れはいやまし

冬の眠りよりふたたび

野性は目覚める。

まだバイトに疲れていたころ、近所の古書屋で偶然見つけ、久しぶりに買ったのが、この『荒野の呼び声』

という本だ。冒頭のこの言葉に妙に惹かれて、迷わずレジに持っていったのを覚えている。金持ちの家の飼い犬だったバックが、アラスカ氷原へと連れ去られ、橇犬として重労働を強いられたのち、過酷な自然の中で、内なる野性に目覚めていくという筋だった。

今日の昼間、ときどき座って休みながら、この本を開いていたら、すっかりのめりこみ、あっというまに読み終えてしまった。そのときは自分のことなどなど思いもしなかったが、今もう一度、その言葉を反芻すると、自分の内で湧き起こる何かを、感じないわけにはいかなかった。

オォーゥ、オゥッ、ウォオオー

ふと、どこかから獣の声がした。野犬でもいるのだろうか。少し遠くから、大空に響かせるような通る声が聞こえる。少しすると、また別の方角から、オオーーゥと、応えるような声がする。それからあちこちで、遠吠えが次々と聞こえはじめた。と思えば、あいかわらず、ひゅろろろ、と鳥の声もする。森にはこんなにも、生命がうごめいているのか。

彼らの声に耳を澄ますうち、彼女の身体の中で、何かが変わりつつあった。それは外目にはほどんどわからないほどの、まだほんの小さな変化だった。しかし確実に、彼女の内側で何かが動きはじめていた。

闇は刻々と深まっているはずなのに、マユミの視界はどんどん鮮明になってきた。その瞳はいつになく光を帯びていく。

夜はまだ、はじまったばかり。黒味を増す世界のなか、醒めきった瞳で、彼女は海を力強く見つめていた。

※『荒野の呼び声』ジャック・ロンドン/作 岩田欣三/訳 岩波文庫

この連載では、皆さんもお手に取ったことのあるような、既存の「物語」をもとに、新たな超短編小説(ショートショート)を作り出していきます。次回の更新は、9月20日月曜日の予定です。お楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?