Off Flavor入門〜⑬酸化還元の基礎

前回からの続き

前回は酵母の代謝についてざっくりと見てきました。その中で、補酵素NAD+/NADHなどの酸化還元についても言及しました。この「酸化」はけっこう誤解されやすい言葉なので、今回は酸化還元の基礎的な解説をしたいと思います。

酸化・還元の基礎

酸化は誤解されている

酸化という言葉は化学の世界以外でも一般的に耳にします。特に食品業界では酸素=劣化というイメージがあります。リンゴや桃を切ると断面が赤くなるのはポリフェノールの酸化による褐変として有名です。ビールの世界では酸化臭という名前のオフフレーバーがあり、麦芽由来のリノール酸が最終的にT2Nとなって段ボール臭などを生じます。また、ビールの製造工程では酸素のピックアップを最小化する対策が講じられます。酸素は大敵、溶存酸素を減らすことが品質向上にはとても大事です。これは間違いないです。ただし、化学的な意味での酸化は一般のイメージとは少し違います。

有機化学と生化学における酸化還元

元々は酸素が結びつく反応を酸化といい、逆に酸素が取れる反応を還元と言っていました。銅(Cu)が酸素(O)と結びついて酸化銅(CuO)になる反応が代表的です。

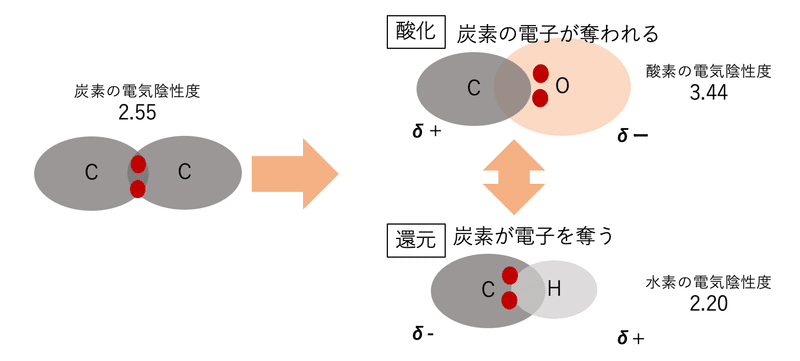

現在の化学の世界での酸化とは、原子から電子を奪う反応です。酸素が結びつく反応を拡大した定義になっています。そして有機化学の世界では、特に炭素から見て電子が奪われることを酸化といいます。

電子を奪うかどうかは電気陰性度の差が関係します。

生化学における酸化還元では電子のやり取りではなく、しばしば水素原子のやり取りで酸化還元を考えることがあります。この理由は、生物では酸素、炭素、水素、窒素の4元素が質量のほとんどを占めるから。たとえば人体では96%を占めます。炭素を除いた電気陰性度を見ると、水素(2.20)、窒素(3.04)、酸素(3.44)となり、水素が失われると酸化、水素がくっつくと還元と考えればほとんどのケースに当てはまります。つまり下の図のような感じですね。

酸化と還元は同時に起こる

酸化還元で大事なポイントは、酸化と還元は常に同時に起こるということです。一方が酸化されたら、もう一方は還元されています。英語では酸化還元は一体としてRedox反応といいます。Reduction(還元)、Oxidationの合成語です。

プロパンの完全燃焼は上の図のように説明されることが多いです。プロパンと酸素が結びついて、二酸化炭素と水ができる反応です。燃焼によって大きな熱エネルギー(光エネルギーも)が放出されるので発エルゴン反応です。この図を下のように書き換えると酸化還元が一体の反応であることが分かりやすいかと思います。

酸化還元とエネルギー

プロパンの燃焼のように炭化水素から一気に二酸化炭素に進行すると燃焼(または爆発)という大きな発エルゴン反応が起こり、生物はそのエネルギーを上手く活用することができません。そもそも燃焼したら熱すぎて自分が死んじゃいますよね。

そこで生物は、化合物を段階的に酸化させることで小さな発エルゴン反応を起こして、エネルギーを制御しながら活用します。上の図はメタンが段階的に酸化されるイメージです。水素原子が段階的に剥がれることでエネルギーが少しずつ放出される様子が分かります。水素原子がたくさんある状態(飽和状態)が一番エネルギーが高い状態、つまり一番還元された状態です。

ただ、実際には生物がメタンを代謝(異化)してエネルギーを作ることはありませんので、上の図はイメージを掴むためのものです。ご存知のとおりほとんどの生物の主なエネルギー源は糖です。真核生物の糖代謝ではグルコースを解糖系で10ステップでピルビン酸まで酸化させ、その後のクエン酸回路で二酸化炭素まで酸化させるという段階的なプロセスを踏んでいます。

ビールにおける酸化の本質

ここまで読むとお分かりかと思いますが、酸化還元は至るところで起こっています。多くの化学反応は酸化還元だからです。原材料の保管時も、仕込時も、酵母の発酵中も、ビールが完成してからも酸化還元反応は起こります。

もう一つ重要な事実は、酸素分子(O2)がなくても、酸化還元反応は起こるということです。そもそも有機物の中に酸素原子(O)はたくさん含まれています。水だってH2Oなので酸素原子を持っています。また、酸化は炭素から見て電子が奪われることなので、水素原子が窒素や硫黄やハロゲンに置き換わってもそれは酸化です。

ほとんどのオフフレーバーは酸化によってできる?

オフフレーバーを形成する化学反応自体が、そもそも酸化還元であることが多いので、ほとんどのオフフレーバーは酸化還元の結果できると言えます。「酸化」というと充填時のDOの数値ばかり気にして、充填時DOが低ければ酸化しないと考えるのは早計ということです。

昔から酸化臭と言われるT2Nは、実は充填時DOではなく仕込時の脂質酸化が原因という検証結果(「ビールのオフフレーバーに関する近年の知見」など)もあります。充填時DOは主にアルコール酸化によるアルデヒドの産生とポリフェノール酸化に影響すると考えられます。

ビールの酸化というテーマは壮大すぎるので、オフフレーバー入門の範疇ではすべてを扱えない(そもそも私の知識を超えますし)です。たとえば、活性酸素によるラジカル反応も酸化を考えるうえでは重要ですが、完全に入門とかざっくりの範疇を超えてます。とはいえ、T2Nなどの個別のオフフレーバーの生成経路は後日詳細を見ていきたいと思います。

次回へと続く

今回は酸化還元の基礎知識についてでした。酸化は誤解されやすい用語ですが、多くの化学反応はそもそも酸化還元であることが多いので、特別なことではないということが確認できたと思います。次回は汚染について触れつつ、分子レベルで見てきたオフフレーバーの構造に関して第2回からのまとめをしたいと思います。

お読みくださりありがとうございます。この記事を読んで面白かったと思った方、なんだか喉が乾いてビールが飲みたくなった方、よろしけばこちらへどうぞ。

新しいビールの紹介です。新進気鋭で大人気のTotopia Breweryさんとのコラボ「Funkphobia」。ファンキーさとフルーティさをお楽しみください。

そしてFC東京さんのオリジナルビール「FC TOKYO GOLEDEN ALE」、弊社が製造を担当しました。もう1杯飲みたくなるような味わいです。One more goal、one more beerですね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?