ビールと水〜②水は変わり者(水の基本性質)

前回からの続き

前回はイントロダクションということで、今回から内容に入っていきます。まずは水の基本性質から。

水は変わり者

ビールと水の話をする前に、水が非常に変わった物質であるということを説明する必要があると思います。「変わった物質」というのを科学的な言葉でいうと「特異的な構造を持ち、特異的な性質を持つ物質」ということになります。どこが変わり者かというと、例えば以下のような性質があります。

いろいろなものを溶かす溶解力

コップの水に塩をひとさじ入れてかき回すと、完全に溶けて見えなくなることは皆さんご存知だと思います。塩に限らず水はいろんなものを溶かす溶媒です。ビールの元になる麦汁には、発酵に使われる糖分、資化されないデンプン、苦味成分、香気成分、その他いろんなものが溶けています。これには水の極性共有結合という性質が関係しています。つまり水が極性分子だからいろいろなものを溶かせるのです。

融点・沸点がやたらと高い

物質には分子量が大きいほうが融点や沸点が高くなる基本性質があるのですが、水の沸点、融点は同程度の分子量の化合物と比べてかなり高いです。

これには水の水素結合が関係しています。ちなみにメタノールやエタノールも水素結合するので、沸点がかなり高くなっています。ただ、水の水素結合性はそれ以上に強いので、それが沸点の差になっています。

表面張力、密度、比熱容量などなど

コップから盛り上がるように並々注がれている水、朝露の水滴など、水の表面張力を観察できる機会は多いですが、水はエタノールの3倍以上、ベンゼンやお酢の2.5倍以上の表面張力があります。実はこれにも水素結合が関係しています。

氷が水の上に浮く現象は実は一般的な物質の固体/液体の密度比からするととても珍しい現象です。普通は固体のほうが分子同士が固く結びつくので比重が重くなるのに、水素結合の結晶構造により水は液体のほうが密度が高くなります。また温度でいうと4℃のときが液体の体積が最小(密度が最大)になります。0℃が最小(最大)じゃないというのも不思議ですね。

その他、比熱容量、気化熱、融解熱、熱伝導率などでも水は特異的な性質を持っていますが、それらも水素結合に由来します。

極性共有結合・極性分子とは

水分子は酸素原子1個に水素原子が2個ついた共有結合の構造をしています。酸素原子と水素原子が結合のときにそれぞれ電子を1個づつ出し合うことで共有電子対を作り、水素原子の1s軌道(K殻)と酸素原子の2s・2p軌道(L殻)がそれぞれ満たされ、安定した電子配置となります。しれっと1s軌道とか2p軌道とかの用語を出しましたが理解できなくても大丈夫です。高校化学で習うK殻とL殻で理解できる方はそれで理解してください。とにかく水素原子と酸素原子が結合することで安定した状態になっています。

この時、酸素原子と水素原子の電気陰性度(電気陰性度の詳細は次回解説します)の差により、共有電子対は酸素側に引き寄せられることになります。それによって、酸素原子はややマイナスに帯電し、水素原子はややプラスに帯電した状態の共有結合になります。これが極性共有結合です。δ-/+を使って小さな電荷の偏り(極性)を表します。極性共有結合を持つ分子を極性分子といいます。

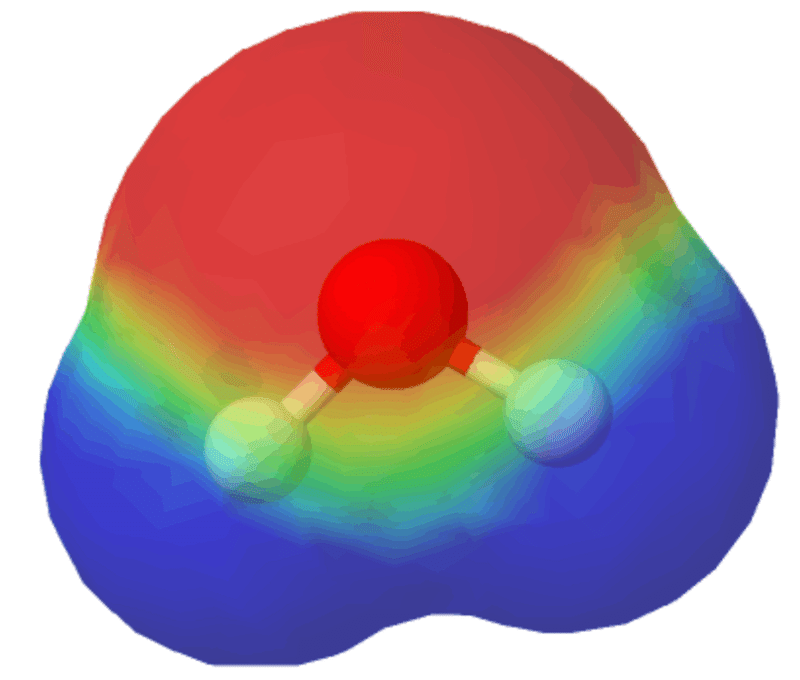

上の図は水分子の静電ポテンシャルマップです。電子密度が高い場所が赤で、低い場所が青です。電気陰性度の差が大きいため、電子が酸素側に引っ張っられていることが視覚的に理解できますね。

ちなみに、電気陰性度に差がある結合でも、非金属(酸素、炭素など)と金属の組み合わせは基本的にはイオン結合になるので、極性分子にはなることはありません。イオン結晶は、水などの極性溶媒に溶けるとイオン化してバラバラになるので、分子としての構造が維持されません。というわけで極性分子というのは、共有結合による限られた原子同士の組み合わせでしか生じない特異的な構造と言えます。

この極性というのが、水を理解する上での土台となります。水分子に極性があるということが、いろいろなことを実現しているのです。いろいろなものが溶けられる高い溶解力のもその一つ。

水はピラニアのごとく

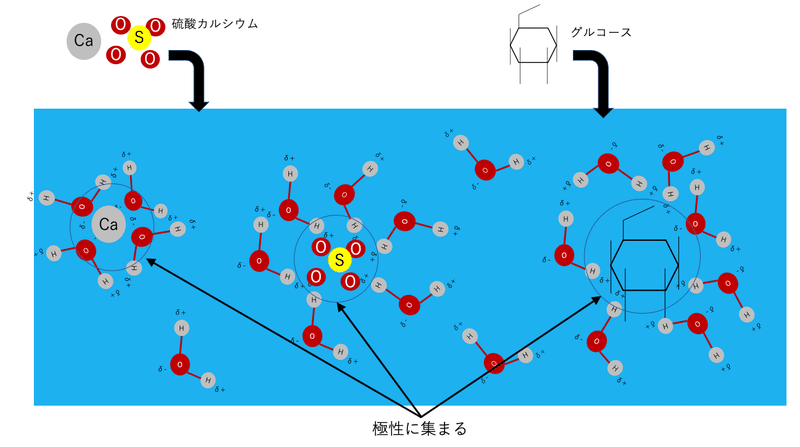

硫酸カルシウム(CaSO4)はビールの水質調整によく使われますが、イオン結合で構成されるイオン結晶です。イオン結晶を水に入れるとよく溶けます。これがまさに水の極性による作用です。

ピラニアのように群がってくる水分子によって、CaSO4はCaとSO4に引き離されて、それぞれ水分子に囲まれます。Ca 2+に対してマイナスの電荷を持つ酸素原子側が寄ってきて、SO4 2-に対してプラスの電荷を持つ水素原子側が寄ってくる感じです。また、グルコースのような極性分子は、共有結合分子なので、イオン化して引き離されることはありませんが、極性を持っているのでこれまたピラニア(水分子)が寄ってきます。こういう仕組みで水に溶ける(溶解する)現象が起こります。

ちなみに無極性分子も大きさによっては、疎水コロイドという現象により水に溶けたようになることがありますが、イオン結晶や極性分子が溶解するのとは現象が違います。ただ、コロイド現象もビールにはよく出てきますので、機会があればいつか触れたいと思います。

次回へ続く

次回は、極性共有結合が引き起こす、水素結合についての話を書こうと思います。

ビールと水〜③水は変わり者(水の形と水素結合)

お読みくださりありがとうございます。この記事を読んで面白かったと思った方、なんだか喉が乾いてビールが飲みたくなった方、よろしけばこちらへどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?