【短編】SHINONOME ①

「君は一銭も支払わなくていい。代わりに、あの高校生から十万円巻き上げること」

シノノメはそう言って、目線を斜め前、私にとっては斜め後ろのテーブルへと向けた。

それとなく振り返ると、二人がけの席の一つに腰掛けた、制服姿の女学生が見える。長い黒髪にメガネをかけ、手にした文庫本に吸い寄せられるように目を向けていた。いかにも”文学少女”といった装いで、真面目で清楚な雰囲気は、およそこの大衆的なファーストフード店に似つかわしくない。

「あの子、ですか」

「うん」

なんてことはない、とでも言うように、シノノメはシェイクを飲む。マスクを付けているので、下からストローを差し込むような格好。

「でも、どうやって」

「どうやって?決まっている」マスクの隙間からストローを抜き出し、シノノメは私を見た。「僕がこのマスクをとって、言ってやればいいのさ。『金を出せ。無ければ、親の財布からとってこい』ってね」

随分とステレオタイプな脅し文句だと思ったが、なるほど、それは確かに確実な方法だと思えた。

何せこのシノノメの肉声は、私の知る限り世界で唯一、それを可能とするものなのだから。

*

順を追って説明させていただく。

といっても、私がシノノメにたどり着くまでの詳細については、語ることはできない。それがシノノメに課された三つの条件のうちのひとつであるし、何より、説明しようにもどうにも記憶が朧げで、思い返すことができない。もしかしたら知らぬうちに、マスクを外したシノノメから『忘れろ』だの『喋るな』だのと命令されたのかもしれない。

とにかく、蜘蛛の糸を手繰り寄せるような思いをして、なんとか私はシノノメと面会するまで漕ぎ着けた。場所は市内のファーストフード店で、店の前で待ち合わせをしたシノノメは、事前に聞いていたものと寸分違わぬ装いだった。

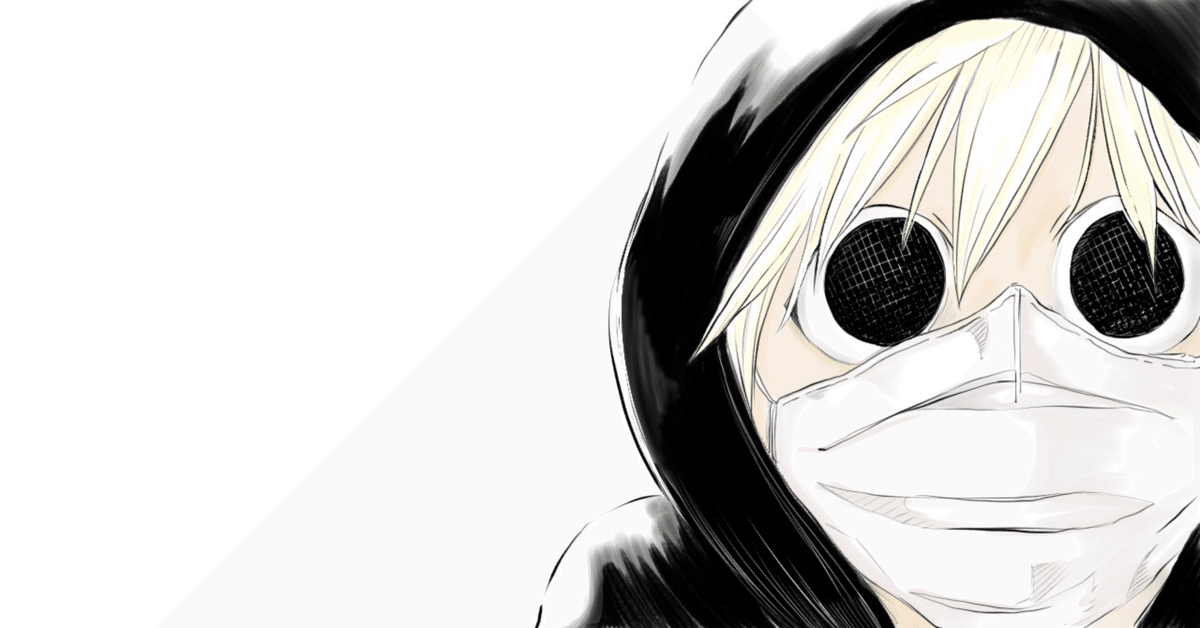

背丈は低く、百五十センチ程度。裾の長い黒パーカーを羽織り、靴も黒。僅かに覗く足首は、色素が薄く少年のように細い。

パーカーのフードを目深に被っており、不織布マスクを着用している。その両方の輪郭に囲まれたスペースに、白に近い金髪と、そしてブラックホールのようにまん丸い瞳が二つ。その瞳が私を見つけて、呼び止めた。

「坂巻千鳥さん?」

マスクを通して聞こえる声は、低くもなく高くもなく、合成されたそれのように無機質な印象を受ける。やや奇怪な出立ちも相まり、どことなく薄気味悪さを覚えた。

「あ、はい」

「はじめまして。シノノメです」

ピアノの発表会みたいな角度でお辞儀をして、シノノメは私を見上げた。性別の割に高身長な私からすると、首を折って対応するような格好になる。その状態からお辞儀を返すのは、ほぼ前屈に近い運動となった。

「はじめまして。坂巻です」

「若いね。学生さん?」

「あ、はい」

「そう。じゃあ早速だけれど、行こうか」

目の前のファーストフード店を指さして、シノノメは歩を進めた。小さい背中を追いかけるようにして、私も進む。

本当に、この人が。この人が、あの話に聞いていた『シノノメ』なのだろうか。異様な風貌に慄いたものの、思ったよりもフランクで、人当たりがいい。

「あの」

ふと不安がよぎり、私は呼びかけた。店の自動ドア手前で足を止め、相手が振り返る。

「あの、本当に、シノノメさんですか」

「うん。そうだよ。さっき言ったじゃん」

「その……」

一度辺りを見渡し、パーカーで隠れた耳に向け、手を添えて囁く。

「人を思いのままに操れる、って本当ですか」

そうだ。そのまことしやかな噂を頼りに、藁にもすがる思いでここまで来たのだ。

ここに来て、それが叶わないのであれば、話にならない。

「うん」

シノノメの光沢のない黒い瞳が、至近距離で私を捉える。

「君がどういう解釈でそれを言っているのかは知らないけれど、概ねこちらの認識と合っていると思うよ」

胸に安堵が広がる。それは温かく、涙が出るほどで、思わず「ありがとうございます」と頭を下げていた。

しかし、

「いや、礼を言われる筋合いはない。まだ君の依頼を引き受けるとは決まっていないから」

黒い瞳が、微塵も揺らぐことなく、返してくる。

「え……」

「依頼を引き受けるには、いくつか条件があるよ。それをいずれをも満たさないと、僕は動かない」

条件。

「なんですか、条件って」

「うん。まず、ひとつ」

シノノメは再び前を向き、ファーストフード店に向かって一歩踏み出した。

「ダブルチーズバーガーとポテト、シェイクのMね」

「え?」

「奢って。これが一つ目の条件」

自動ドアが開き、いらっしゃいませ、という声が、店奥のカウンターから響いてきた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?