故郷はいつまでも故郷のままで、東京に逃げた私はすっかり変わってしまって(重陽旅行6日目 2022/9/10)

待って!!今回めちゃくちゃ長い!!休み休み読んでね!!!

午前

実家(〜9:30頃)

朝7時半頃に目が覚めた。ばあちゃんはもう起きていて、夜のうちに干しておいた洗濯物を取り込んでいた。9月の九州はまだまだ夏盛りだ。夜のうちに大体の洗濯物は乾いてしまう。私がここに来るまでに溜めてしまった洗濯物を全部洗濯してくれたようだ。心遣いに感謝しつつ、朝食を摂る。メインは昨日食べきれなかったサツマイモの天ぷらだ。一緒に納豆も用意されていたが、私は納豆が苦手なので断っておいた。幸い蓋は開けられておらず、そのまま冷蔵庫へと戻っていった。

朝食といえば牛乳だ。コップになみなみ注がれた牛乳を飲み干す。大分の牛乳といえば、みどり牛乳だ。大分市に本社を構える九州乳業が販売している牛乳で、大分県内の小中学校で給食時に出てくる。私は小学校に上がる前に関東に引っ越してしまったので学校の牛乳は雪印メグミルクだったが、幼少期は大分に居たのでよくみどり牛乳を飲んでいた。東海旅行の記事を書いた際に三重県の大内山牛乳を取り上げたが、大内山牛乳もまた県内の小中学校で提供されているそうだ。大内山牛乳が三重県民の精神的紐帯として機能しているように、みどり牛乳もまた大分県民の精神的紐帯として機能している。

こと関東で生活しているとそれを痛感する。私は関東に引っ越した直後から大分への帰属意識が強かった。その根源は、おそらく保育園で大分方言を喋ったことだろう。物心ついた頃から大分で育ち、東京に引っ越したあとも大分方言で喋っていた。大分方言以外の言語を知らなかった。大分方言で喋る私を保育園の同級生は好奇の目で見て、田舎者と断定し除け者にしてきたのを覚えている。愛郷心と反東京主義的思想の萌芽はおそらくそこだ。この経験がなければ、私は顔のない東京人として生きていただろう。話が長くなりそうなので、時間を進めよう。

私は大分に着く前からみどり牛乳の直売所に行ってみたかった。そこには牛乳だけでなく、みどり牛乳に関連するお菓子やグッズも販売しているらしい。私はTwitter(いまはX)でみどり牛乳のTシャツを見た時から、必ずここに行こうと決めていた。

みどり牛乳の直売所は大分市廻栖野に所在する。大分市の中でも南西の方にあり、平成の大合併で大分市に合併されるまでは大分郡野津原町廻栖野だった場所だ。じいちゃんの車で南に向かう。9時半頃だった。

出がけにばあちゃんから2万円を授受した。「これまでのお年玉」ということで貯めていたという。正直マジでありがたい。旅行が終われば素寒貧になってしまう予定だったので、2万円はほとんど命と同じ価値を持つものになる。

実家(9:30)〜みどり牛乳直売所(9:45)

遠くに建物の見える田んぼ道をしばらく走る。大分川の支流である七瀬川を何回か渡る。七瀬川は私が小学生頃、毎年お盆の時期に帰省して遊んだ思い出の川だ。「ぼくのなつやすみ」のような日々を七瀬川や従姉妹の家や挾間町のプールで過ごしていた。

ぼんやりと車窓を見ていると、ある寺の看板が目に入った。真言宗一心寺。西日本最大級のボタン桜の名所らしい。

看板の左下にピンク髪の和装女子が描かれている。調べると一心寺は二次元キャラクターを用いてPR活動を行っているらしく、ホームページにて様々なキャラクターを見ることができる。看板のキャラクター、桜宮翠のモデルは一心寺にボタン桜を植えた住職のばあちゃんらしい。

一心寺の看板を通り過ぎ、田んぼを抜け山の中に入る。しばらく走るとみどり牛乳直売所の看板が見える。カーブを曲がって、丘の上にある直売所に到着する。

みどり牛乳直売所(9:45〜10:20)

みどり牛乳直売所は10時から開店する。少し早く着いてしまった感じはあるが、遅く着くよりかは良い。直売所のある大分市廻栖野3231は、直売所と工場はもちろん、ふれあい牧場やフットサル場まであるらしい。

直売所には既に行列ができていた。たしか8人くらい並んでいたと思う。ばあちゃんもここでなにか買いたかったらしく、私と一緒に並んだ。じいちゃんは列の外にいた。店の外には空の牛乳瓶が積み重なっていた。毎朝牛乳を配達して、その時に回収した瓶なのだろう。よく見ると、瓶の出っ張った所が削れて少し汚れている。

店が開いた。列が流れ出した。店内は思っていたよりも広く、様々な商品が並んでいた。私が目当てにしていたTシャツは、店を入ってすぐのところにあった。白地のみどり牛乳とベージュ地のラクトコーヒー、どちらもLLサイズを購入した。

Tシャツの他にも、瓶に入ったフルーツ牛乳のサワーヨーグルとラクトコーヒー、ミルククッキー、缶バッヂ、キーホルダー、そしてマグカップを購入した。みどり牛乳アイテムを身に着けていると、ごくたまに良いことも起きる。私の出席している授業の教授がたまたま大分出身で、私の着ているみどり牛乳Tシャツに反応し、そこから会話が広がったこともある。

みどり牛乳直売所(10:20)〜鳴門うどん(11:00)

直売所でショッピングを終え、車に戻る。私はこのまま大分駅まで行こうとしていたので、大分駅までの運転をしてもらう。昼食は大分県内にしか展開していないローカルチェーン、鳴門うどんだ。当初の計画では、西大分駅の近くにある鳴門うどんへ行こうとしていたのだが、じいちゃんが大分駅近くの店に連れて行ってくれるらしい。私の分の食事代まで持ってくれるらしい。正直マジでありがたい。お言葉に甘えて、じいちゃんに奢ってもらうことにする。

丘の上にある直売所から大分川と大野川の形成する大分平野に降りる。丘と言っても平野のすぐそばなので、すぐ平野に出る。広がる田んぼの、遠くの方に建物や山が見える。

特徴的な山が見える。大分市側から見ると、左の稜線が急で、右の稜線が緩やかな山。海岸のすぐ近くまで張り出して、サルのコロニーがいくつもある山。高崎山。

628メートルの溶岩ドームは大分市の西側ならほとんどどこからでも見ることができる。私の実家からでも見ることができた。私は毎日高崎山を見て育った。故郷を象徴する原風景。七瀬川の冷たく涼しい流れ、裏手の公園のムカデみたいな遊具、白い塗装が少し剥げて、そこが錆び始めたトラス橋、その橋の脇に伸びている、車の通れる堤防、いつも混んでいる国道、国道沿いの源泉かけ流し銭湯、たまに見えるジョイフル、コスモス、丘の上から見える巨大商業地の看板、そして高崎山。東京に逃げて、東京に生きている私を、大分は、故郷は何にも変わらずに受け入れてくれた。

少し錆びたトラス橋、明磧橋は、私が大分に住んでいた頃と変わらない。もう15年以上も、塗装が塗り替えられておらず、そこを走る車の量も昔と変わらず、大分バスの紺色と白色の車体も、幼少期の目で見たものと変わらなかった。東京に移り住んだ私を、大分は変わらずに受け止めてくれた。きっとこれから、大分以外の場所に何十年住もうが、私の故郷は大分以外にあり得ないのだろう。大分で育つことができて、大分にこれほどまでに愛着を持つことができて、私は本当に幸せだ。

明磧橋を渡り、国道442号線を突き進む。右手に天然温泉の銭湯を見ながら、左折して国道210号線に合流する。久大本線の線路を立体交差で乗り越え、上野丘を大道トンネルでくぐると、段々と都会感が増してくる。大道町を北上して日豊本線の高架線路をくぐる。しばらくして巨大な交差点を曲がる。ここから先は国道10号線、地元では産業通りと呼ばれているらしい。

正直なところ、私の大分の世界は精々大道トンネルまでが限界であり、大分駅に頻繁に行ったりはしない。大分駅に行かずとも、実家の近くに「トキハわさだタウン」という郊外型の巨大なショッピングモールが存在するからだ。本当に何でもそろっている。洋服や食品はもちろん、お土産コーナーや映画館までそろっている。わさだタウンの落成後には近隣にニトリができたり、スポーツデポができたり、ロードサイドの中核的な立ち位置としてわさだタウンが機能している。

実家の2階には私の父親の卒業アルバムがあるが、そこにはわさだタウンの完成する前の当地が記録されている。のどかな水田地帯が広がる空撮写真だ。昭和後期の大分の風景を垣間見ることができる。

鳴門うどん(11:00~11:40)

そんなことを考えているうちに、大分駅の北口を通り過ぎ、目当ての鳴門うどん錦町店に到着した。鳴門うどんは「鳴門」と書いてあるが、大分県内にしか存在しないローカルチェーンのうどん屋さんだ。鳴門とはなんの関係もないのに鳴門を名乗るのは、丸亀製麺を彷彿とさせる。鳴門うどんは11時に開店するが、11時少し前に到着した。既に3組ほど並んでいたが、入店に支障はなかった。

鳴門うどんは、私のずっと小さい頃から、「シングル・ダブル・トリプル全て同じ値段」をやっている。シングルは1玉、ダブルは2玉、トリプルは3玉だ。これら全て同じ値段、1玉分の値段になっている。規模の小さいローカルチェーンだからこそなせる技だろう。

店内に入る。もうすべてが懐かしい。座敷の席、カウンターの席、それぞれに備え付けられている薄緑色のお茶のポット、そしておでんを温めている器具…… 7年前に来たときと何も変わらない。3年前に大分に来たときは鳴門うどんに行けなかったので、中1の頃の帰省から数えて7年ぶりの鳴門うどんになる。

えび天うどん(2玉)と…… たしか生姜焼き丼を頼んだ気がする。写真を見るにこれは豚の生姜焼きだ。鳴門うどんの麺は、箸で切れるほど柔らかく、それは福岡の資さんうどんや牧のうどんの系譜の上にあるように感じる。濃すぎず、しかし薄すぎもしないスープは、飲んで飽きる事がない。巨大な丼に入ったうどんを、まるで掃除機のようにスルスルと食べ進め、たまに生姜焼き丼を食べつつ、20分弱で完食してしまった。

じいちゃんばあちゃんと別れる

鳴門うどんで昼食を済ませ、すぐそばの大分駅に向かう。じいちゃんとばあちゃんとはここで別れる。大分を案内してくれて、寝る場所を用意してくれて、軍資金をくれて、何より、もう一度会ってくれて。本当に嬉しかった。この旅行が終わった2週間後にもう一度九州に行く機会があったので長い別れになることはないが、それでも少し寂しかった。

午後

大分駅(11:50~12:31)

大分駅に到着した。ここからは自由行動だ。これからの行動を確認したい。

まず鉄道で別府駅へ行き、別府駅前の任意の温泉に入る。時間があれば少し観光する。15時になったら別府駅へ戻り、そこで、今回の旅行で初めて特急列車に乗る。18時すぎに熊本駅に着き、少し休憩した後、三角線で宇土半島を往復、宇土駅から鹿児島本線を南下し、熊本県第二の都市、八代へ行く。駅前を観察した後、宇土駅へ戻り駅付近の快活クラブに宿泊する。一本でも逃したら青春18きっぷが無駄になってしまう。気を抜くことはできない。

大分駅を出るまでしばらく時間があるので駅前をうろうろする。水戸岡鋭治の設計した大分駅はなんとも現代的で、エキゾチックで、そして派手だ。派手の中にも落ち着きがあり、全体として非常に調和の取れた駅構造をしている。

駅の壁には巨大な時計が設置されている。壁の時計は、博多・札幌・高崎など地方のターミナル駅にはだいたい設置されている。故郷びいきか規模の違いか、大分駅の時計はそれらの駅よりも立派に見える。市役所や大分銀行などの県内の主要な施設は日豊本線の北側に多く存在するため、大分駅北口の方が幾分か立派で壮麗な作りになっている。

駅の北口と南口は広々とした連絡通路で繋がれており、その途中に改札口がある。地方都市や大都市圏に限らず、どこにでも見られるタイプの高架駅だ。

大分駅は地方交通線2路線の起終点駅であり、また日豊本線の重要な途中駅でもある。運賃表にはほぼ端に大分駅が書かれており、そこから4方向に路線の伸びている様がよく分かる。私の実家は、じつは南大分や敷戸のほうが近いのだが、利便性の点から大分駅を拠点として動くことが多い。一回実家から敷戸駅を利用したことがあるのだが、自転車を利用すると峠を2つほど越える必要があり、かなりしんどい。大分市の南部は即ち大分平野の南端部ということになるので、坂や丘が多い。このような事情から、地方都市の中心駅は、その都市圏の人口規模のわりに大きな駅が多い。

再び駅の外に出てみる。少し見てみたかった場所がある。

大分駅北口に位置しているアニメイト大分店には、『アイドルマスターシンデレラガールズ』に登場する大分出身アイドルの装飾が施されている。真ん中に一番大きく掲出されている首藤葵さんは料亭の若女将アイドルで、大分出身なこともあって大分方言で喋る。190人以上が登場する当コンテンツにおいて、方言を喋るキャラクターはそれほど多くなく、その点で首藤葵さんは貴重な存在であると言える。ガシャで初めて引いたときに聞き慣れた方言を喋っていたもんだからかなり驚いたのを思い出した。

大分市という土地は日本でも南の方にあり、太陽の陽射しがそもそも強い上に、東西に陽射しを遮るような大きな山もない(高崎山や由布岳は遠すぎる)。強烈な陽射しに曝されて、装飾の赤色がかなり退色していた。2週間後に大分駅を訪れた際にチラッと見たら新しいものに貼り替えられており、三人の血色も良くなっていた。

同じく北口には、豊後国ならびに九州地方を勢力下に置いていた戦国大名、大友宗麟の立派な銅像が置かれている。大友宗麟は、全国に先駆けて港を開き、南蛮文化を積極的に取り入れたキリシタン大名である。南蛮船の行き交った神宮寺浦は、大分市歌にも歌われている。

宗麟像のすぐそばには、これまた大分に関連した重要人物の銅像が立っている。日本に初めてキリスト教を伝えた人物、フランシスコ・ザビエルの像である。

現在の大分市にあたる豊後国府内は、フランシスコ・ザビエルが特に熱心に布教活動を行った地として知られている。大分県には、サビエルの名を冠した西洋風の銘菓「ざびえる」が存在する。柔らかいビスケット生地で白餡や刻んだレーズンを練り込んだ餡を包んだお菓子だ。食べると口の中の水分が一気に持っていかれるので、牛乳(みどり牛乳だとなお良し)を用意した方がいい。

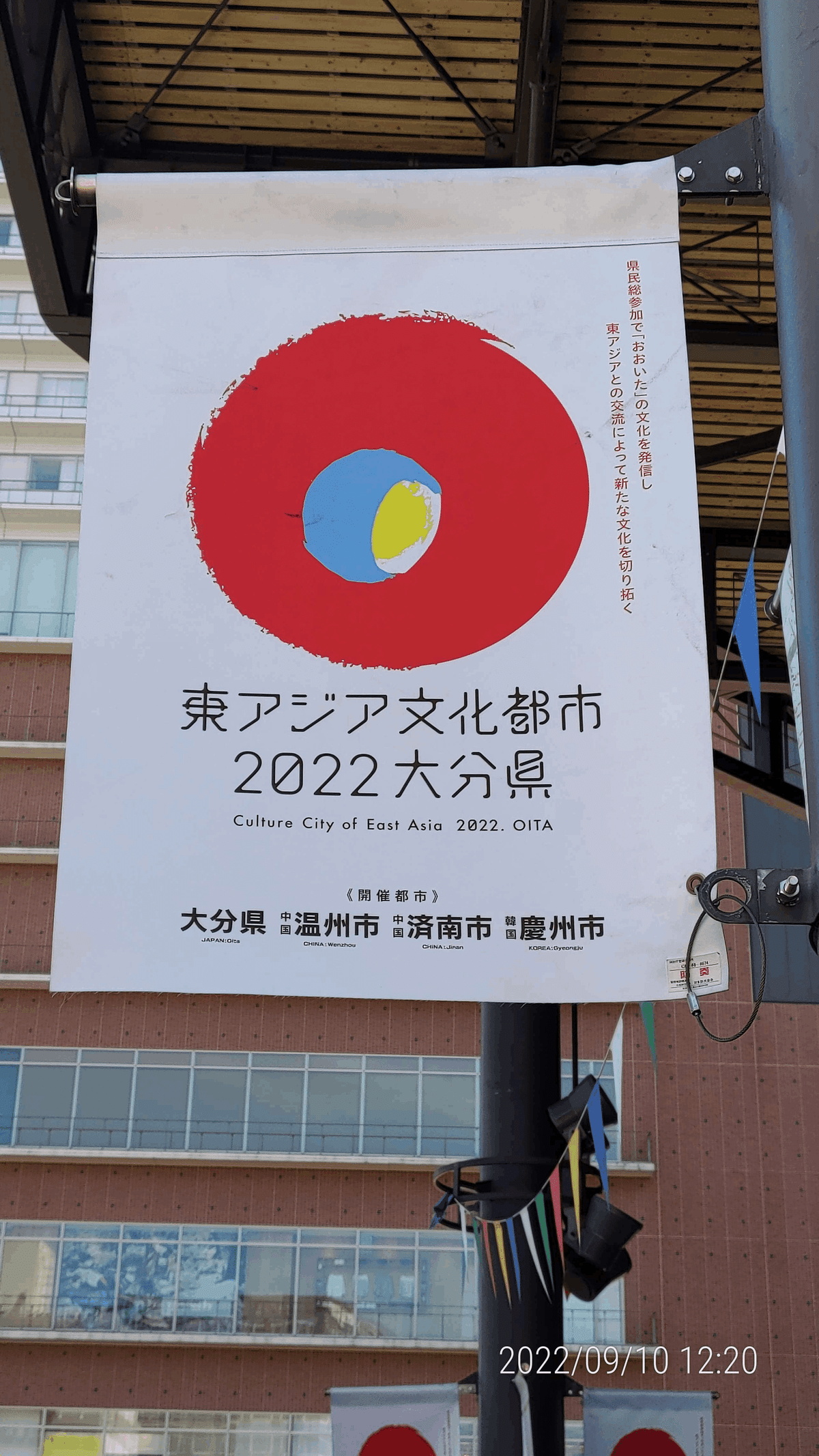

駅前に張り出した屋根の柱には「東アジア文化都市 2022 大分県」と書かれた小さな幕が大量に垂れ下がっていた。日中韓が共催し、東アジアの文化交流を活発化させようとする催しらしく、2014年から始まっていたそうだ。日本では、2020・2021年に北九州市、2023年に静岡県が選ばれている。

駅前の屋根(庇かも?)の下には、芝生マットの上にいくつかのテントが設営されていた。どうやらアウトドア用品会社の催しを行っているらしく、テントに自由に出入りすることができるらしい。大きなキャリーケースを持っていた私は、迷惑になると考え入らなかったが、非常に面白い試みであると思う。

大分(12:31)→別府(12:43)

ようやく大分駅の中に入る。青春18きっぷを見せ、改札内に入る。最近改修された大分駅の改札は、天井が高く開放的だ。また太陽光の多く入る構造になっているからか、明るく感じる。目当ての亀川行き普通列車は12時31分に大分駅を出る。待ち構えていたのは815系電車、赤色がよく目立つ通勤型列車だ。これも水戸岡鋭治のデザインした車両だ。

815系もまた窓の大きな車両だ。景色の良い場所であればその景色を楽しむことができるが、景色が良ければ良いほど太陽の光が入ってきやすいため、まあ眩しくなる。窓の大きな車両に乗るたびにカーテンの必要性を再確認するが、前日乗った817系もこの815系もカーテンがついておらず紫外線をカットする加工が施されているだけである。私は紫外線じゃなくて太陽光をカットしたいの! と不満を抱えながら窓に入る太陽光を何度目に受けたことか。

大分県の鉄道の中で、大分~別府間ほど運行本数の多い場所はない。だいたい15分に1本やってくる。日豊本線の普通列車は少なく、特急街道として有名だ。大分県と宮崎県の県境付近の「宗太郎越え」と呼ばれる区間は、特急列車が1日に何本も走るのに普通列車が1日に1本程度しかない。そのような地域で15分に1本は高頻度運転と言えるだろう。

列車に乗り込む。やはり土曜日だからか、車内は学生が目立つ。ロングシートの南側の席を選んで座る。これには理由がある。大分駅を出て、西大分駅に着くまでは大分市の普通の市街地が続いていたが、西大分駅を出ると市街地が途切れ、山の斜面に敷設された線路を走るようになる。この山は高崎山で、大分市と別府市を隔てる重要な山の一つになっている。山の斜面を走るという事は日豊本線が山間を走っているのか、と言われればそういう事ではなく、大分~別府間は、山が海ギリギリまで迫っている地形であるため、山の斜面を走りつつ広大で美しい別府湾を一望することができる。

故郷の海は、他のどの海よりも美しい。深い青さを持つ別府湾は、まさしく故郷としての大分の象徴だ。別府湾沿いには大分マリーンパレス水族館「うみたまご」と高崎山自然動物園が隣り合わせになっている場所が存在し、私も小さな頃はよくうみたまごと高崎山をはしごしたりしていた。水族館と山が併設されている場所は、全国を探してもここくらいしか無いだろう。

列車は段々と海岸線から遠ざかる。段々と別府の市街地に近づく。かなり浜から離れたところに別府駅はある。

世界最大の温泉都市、別府

(12:43~15:12)

別府に着いた!!暑い!!!

大分市に居た頃にはそこまで感じなかった暑さが、別府に着いた途端急に感じられるようになった。時間が進んで最も暑い時間帯になったからだろうか。

別府駅は待避可能な島式2面4線に加えて、上り線と下り線の間にどのホームにも接していない中線が存在した跡がある。別府駅を見渡していると、思いがけない車両に出会った。

おい!!!これから乗る予定のキハ183系1000番台「観光特急『あそぼーい!』」じゃねーか!!!

本日の15時12分から乗車する予定の特急列車が早速別府駅に停まっていた。おそらく熊本からやってきた列車だろう。今から乗車して待つことはできないし、そもそも私は別府市内を少し観光してからあそぼーい!(これは特急愛称)に乗ろうしている。今は見るだけにしておく。

別府市はおそらく世界最大の温泉都市だ。勿論道後温泉のある松山市や、定山渓温泉のある札幌市など、別府よりも都市規模が大きくて有名な温泉のある都市はいくつかあるが、これほどまでに都市のイメージが「温泉」である場所としては別府が最大であろう。たぶん次点で登別。普通の人間が「別府」と言われてイメージするのはほとんどの場合温泉だ。もちろん私も温泉に入るために別府にやってきた。

駅のホームから中2階に降りると、「別♨府」ののれんが垂れ下がっており、温泉のイメージを本当に全面に押し出している。細かいところを見ると、東口には「海岸方面」、西口には「山の手方面」と書いてある。海と山が互いに近く、海岸線と平行に走っている路線あるあるなのだろうか、方角を海と山で表現するのは神戸市を彷彿とさせる。

改札を出ると、お土産屋が駅の中にあるのが分かる。観光都市として完全に地位を確立した別府市の心強さと、産業が傾けば一瞬で寂れてしまいそうなさびしさを覚える。

駅舎を出て東口、海岸方面に出る。南中直後の太陽の陽射しは相変わらず強い。建物を出るとすぐ、立派な台の上に立っている銅像が見えてくる。油屋熊八の銅像だ。米相場の失敗で全財産を失った後にアメリカに渡り、そこでキリスト教の洗礼を受けて「他人を懇ろにせよ」の精神を学び、別府でそれを実践するために亀の井旅館を創業し、観光都市としての別府の基礎を築き上げた。別府市に本社を置く亀の井バスは日本で初めてバスガイドを導入したことで知られている。

海は瀬戸内

湯は別府

私が別府で入ろうとしている温泉は「駅前高等温泉」だ。東口から出ている道路沿いにあるらしい。さっそく駅前高等温泉を目指して歩く。別府に居れる時間は2時間半しかない。なるべく時間を無駄にしないようにしたい。

歩いて5分もしないうちに温泉に着く。しかし、温泉は道路の向こう側にあるらしく、信号を渡る必要がある。私は熱中症気味になっていたので、少しボーッとしてしまった。たまたまカバンにお茶が入っていたので急いで飲んだ。太陽に温められてぬるかったのを覚えている。

信号を渡って駅前高等温泉に入る。やはり観光客が多いのか、大きなキャリーケースを持った私にも動じることなく対応してくれた。券売機で大人1人分のチケットを購入する。タオルは前もって持ってきたものを使用する。

駅前高等温泉には「ぬる湯」と「あつ湯」とがある。外が非常に暑かったので私はぬる湯を選んだ。小さめの脱衣所で服を脱ぐ。Tシャツの背中の部分がもう濡れて仕方ない。

温泉の中は非常に古めかしく、昭和の中頃から一回も改修されていないような雰囲気を感じる。配管はむき出しの所が多く、脱衣所に繋がる階段は急で(さすがに手すりはあった)、排水の為なのか、床も少し傾いていた。ぬる湯に入ってまずはシャワーで汗を流す。この時点でかなりサッパリしたが、メインのぬる湯に入る。

熱い。体感で42~43℃くらいある。別府温泉はそもそも源泉の湯温が非常に高いことで知られているが、ぬる湯ならば40℃くらいで済むだろうと思っていた。熱々のぬる湯はそれでも入れないほど熱いわけではない。ぬる湯につかりながら、あつ湯はどれほど熱いのだろうかと思いを馳せる。老人の日常的に入るアッツアツの風呂よりも熱いのだろうか?

ぬる湯に入っていると、1人客が入ってきた。彼も私と同じく、想像以上にぬる湯が熱かったことに驚いていたのだろうか? 互いに干渉せず、目も合わせない。そこは「2人」ではなく「1人が2つ」存在する空間であった。

少しのぼせてきたので温泉を出る。身体を拭き、汗に濡れたTシャツをもう一度着る。かなり不快な感触だったのを覚えている。こればっかりは仕方のないことだ。身なりを整えて、駅前高等温泉を出る。

まだまだ時間があるので別府市内を歩いてみる。別府駅から海の方に向かう道路を東に進むと、大分県を拠点とする百貨店、トキハの別府店が見えてくる。

クリーム色の外壁は、昭和末期の開業当時から変わっていないようだ。当然、時代の流れに応じて建物内に入居する店は入れ替わり、1階には無印良品などが入居している。店は新しいが、トイレは古めかしい雰囲気を保っていた。

トキハ別府店に寄ったのは、モノを買うためではない。涼むために寄ったのである。この日の別府は本当に暑く、駅前高等温泉からトキハ別府店までの短い区間でさえ、熱中症になりかけてしまう。ベンチがあればそこでしばらく休憩したかったが、1階を歩き回ってもベンチが見当たらなかったため、諦めてトイレを済ませるだけにした。外に出て(爆・暑い)、建物に併設されているローソンでお茶を買って海岸方面へ移動する。

途中で別府タワーを見ることができたが、改修中だったのだろうか鉄骨で覆われて全貌を見ることができなかった。改修が無い場合ならば、別府タワーに上って別府市街と別府湾を一望することができたのだろう。

別府タワーから別府湾を望めないのなら、地平から別府湾を望もう。海岸方面へ歩を進める。この日の別府はほぼ無風で、海岸に近づいても、所謂潮風は吹いてこなかった。海岸を望める公園に入るといよいよ遮るものが無くなるため、太陽が直に身体に当たる。汗まみれになりながら別府湾のすぐそばまで来ることができた。

別府湾自体は、大分空港から大分市街に向かう途中でちらほら高速道路の中から見ることができるが、これほどまでに近づいたのはこれが初めてだった。運が良ければ「さんふらわあ」のフェリーが停泊していることがあるが、この時はさんふらわあの特徴的な装飾の施された船は見当たらなかった。

何より感動したのが、その海の青さだ。私は2021年の9月上旬に北海道へ旅行したことがあるが、その時見た上磯や木古内の海の青さとは別格のものであった。海の青と空の青、そしてその間に見える山の青が、暑さを忘れさせてしまうほどに美しかった。そのまま20分くらい、別府の海を見ていた。

別府駅を出発する時刻は15時過ぎだ。そろそろ別府の駅に戻る。帰り道は元来た道を戻るだけだ。元来た道を戻るだけだが、海のマジックの無くなった帰り道はとんでもなく暑い。暑さに耐えかねて、途中のトキハ別府店の屋外ベンチに少し座り込んでしまった。

日光で半分クラクラしながら別府を歩いていると、思いもよらないものを見つけた。これは幻覚? そんなことないな……と思いながら目を凝らす。パチンコ屋の隣に、ピンクの看板に妖艶なフォントで書かれた「エッチビル」が鎮座している。エッチビル?!?!?! エッチな、ビル?!?!?!?!

Twitter(今はX)でも時々大分県の穴場スポットとしてバズることがある。実際はエッチな意味は全然ないのだろうが、勘違いを誘う名前のビルであることは間違いない。しかもピンクでフワフワしたフォントだから、余計その雰囲気がある。

エッチビルから5分ほど歩いて別府駅に到着する。温泉に入った意味が無くなってしまうほどに汗だくになってしまった。九州の夏の太陽は少し異質だ。

別府(15:12)→熊本(18:29)

観光特急「あそぼーい!」に乗る

別府駅に戻ると、4段の発車標の一番下に赤文字で「あそぼーい!」と書かれている。私の乗る列車だ。

私の使っている青春18きっぷでは、本来特急列車や新幹線に乗ることはできない。乗ってしまえば不正乗車の扱いになり、色々と厄介なことになる。ではどうしたか。前もって特急列車の乗車券と特急券を購入したのである。

8月10日に用事のある親に助けを借り、特急券の購入ができるようになる10時ぴったりに蒲田駅のみどりの窓口に並んでもらった。狙うは先頭車両の一番前のパノラマ席、10Aもしくは10C席。親はしっかりと獲得してくれた。金額は6240円だった。昭和末期の列車に、6000円かけても乗りたかったのだ。

ホームに出る。別府駅は久大本線および豊肥本線の特急の終点になっていることが多い。そのためホームにはよく特急列車が停まっている。

ホームには久大本線を走る特急列車、「ゆふいんの森」キハ71系が停まっていた。前日に久留米駅で見たゆふいんの森はキハ72系であり、ゆふいんの森の運用に入る特急列車はこの2編成しかない。この旅行中に2編成を見られるのはかなりラッキーだ。この列車は博多行き。久大本線を通って久留米まで行ってから、鹿児島本線の電化区間を北上して博多に到達する。

何故かこの時撮った写真が無いので、数時間前の写真を流用する。私が乗るのはこちら、黒と白の塗装のキハ183系1000番台だ。ずっと憧れていた列車に乗れるのだ。

昭和末期に製造されたキハ183系1000番台は、この1編成しか製造されていないことに貴重性がある。バブル期特有の前面パノラマが現代に残っている例はかなり少なく、キハ183系1000番台はその貴重な例の一つだ。そしてなにより前面のデザインが非常に優れている。オタクたちの間ではデザインの秀でたものをイケメンと呼ぶ文化があるそうだが、それに則ればキハ183系1000番台は群を抜いてイケメンである。

現在は観光特急「あそぼーい!」として走っているキハ183系1000番台だが、「あそぼーい!」として運用される前は久大本線の特急「ゆふ」や「ゆふDX」として、赤色や黄色の塗装で運転されていた。その昔には「ゆふいんの森」のキハ71・72系の修繕時のピンチヒッターとして、緑色に塗装されて運転されていた。そのまた昔には、長崎で「シーボルト」「オランダ村特急」として運転していた。30年以上も現役で活躍している車両である。特急列車は車両の入れ替わりが激しいため、キハ183系1000番台もいつまで「あそぼーい!」として運行するかわからない。まだ引退するなどのニュースは出ていないが、引退する前に1回乗ってみたかった。

抑えきれぬ興奮をなんとか押し殺しながら、車両に乗り込む。観光特急だからだろうか、大きなキャリーケースをしまう棚が設置されている。そこにキャリーケースを預け、私のために用意されたパノラマ10A席にたどり着く。先客が居なかったため、パノラマ席からの景色を撮ることができた。

最高~~~!!! この超最高の景色を3時間独り占めできるのだ。これだけでも6000円払った価値はある。これが普段、運転手の見ている景色である。普段は座席の横からしか見られない車窓が、全面まで独り占めできる。この上ない優越感を覚えることができる。

いよいよ列車が動き出す。気動車なのに静かだった。別府から熊本まで、3時間強の列車の旅。ひとつ後ろに座っていた、親に連れられた3歳ほどの子供がヤイヤイ騒いでいたが、それも耳障りではなかった。子供が「アレに乗りたい」を言い出せば、すぐ乗せるのがベストだと思う。私はすぐ乗せてもらえず、北斗星もカシオペアも急行はまなすも逃した。特急車両の栄枯盛衰は、不可逆な時間の流れを強く意識させる。キハ183系1000番台は私が中学の頃からずっと乗りたかった車両だった。間に合って本当に良かった。

別府駅を出てすぐ、あの感動的なまでに青い別府湾が見える。「あそぼーい!」の走る区間では、海の見える区間はここだけだ。大分から乗り始めたらこの景色を見ることはできない。

壮大な別府湾を左手に、眼の前にはレールが飛び去るようにこちらに向かってくるのが分かる。運転手のいつも見ている景色はこれほどまでに開放的で美しいのかと、思わず感心する。

うみたまご水族館を横目に、特急はどんどん進む。先程別府に来たときに停まった東別府も西大分も通過する。海岸を離れ、にわかに建物が高くなると、大分駅に到着する。

「あそぼーい!」は1日に1往復しかしない。午前中に熊本を出て、正午頃に別府で待機、午後になると別府を出て夕方頃に熊本に到着する運用だ。ホームには人が集まって、各々記念撮影をしている。車内と屋外では屋外のほうが明るいため、屋外から車内の様子は見えない。小学生の集まりがピースをして記念撮影をしている様子が内側からならよく分かる。

しばらく停車して、再び出発する。ここから豊肥本線に入り、本格的に熊本に向かう。久大本線が本線から逸れ、路盤の上の線路は3本になった。2本が日豊本線の線路で、豊肥本線の線路は1本だ。大分川を渡ると、いよいよ豊肥本線の線路が日豊本線から分かれる。

大分平野には隅々まで人が住んでいるが、その中に少しだけ存在する建物のない土地を豊肥本線は進む。そのおかげか、大分の一つ隣の滝尾駅を出ると、周りに水田の点在する風景になる。水田の奥には道路や住宅が見える。非電化路線の沿線は音が大きいから土地開発がされないのだろうか?

滝尾の隣の敷戸に来ると、大分市中部の稙田地域に入ってきた感じがする。大分市の中でも私の育った地域が稙田地域だ。豊肥本線の敷戸あたりから西、光吉・宗方・田尻あたりで生活していた時期がある。大分自動車道の大分光吉IC付近にはデオデオ(いつの間にかエディオンに変わっていた)があるし、七瀬川沿いには郊外型の巨大なショッピングモールであるトキハわさだタウンと、その道路沿いにニトリやヤマダ電機やケーズデンキが並んでいる。先ほど書いた通り、豊肥本線や久大本線は列車の本数が少ない上に夜になると辺りが暗くなるので、稙田地域の住民は鉄道を使う際は大分駅まで出る。

敷戸を通過すると、すぐに大分大学前駅を通過する。大分大学前駅は、豊肥本線沿線にある大分大学旦野原キャンパスにアクセスするために新設された駅で、豊肥本線の駅の中でも比較的新しい部類に入る。

大分市旦野原(たんのはる)は、大分川と大野川によって形成される大分平野の中でも少し台地になったところに位置している。2つの川に挟まれた台地のようだ。

大分大学前駅を通過すると、大分駅を出てから最初の停車駅である中判田駅に到着する。中判田は大野川の構成する平地にある駅で、大分市内だと大南地域の北側に位置している。中判田駅で普通列車との交換を行う。線路の向こうから列車のやってくるのが見える。直前で隣の線路へ分岐し、特急列車が動き出す。

中判田駅を出た当たりで、パノラマ席にも車内販売が回ってきた。先の別府観光で体が火照っていた私は、アイスクリームを購入した。車内販売でよくある、ハーゲンダッツくらいの大きさのアイスだ。

アイスはクーラーボックスから出てきた。新幹線のアイスと一緒だ。中身はもちろんガチガチだ。スプーンを突き立てても跡すら残らない。シンカンセンスゴイカタイアイスならぬアソボーイスゴイカタイアイスだ。

中判田駅を出ると、豊肥本線は大野川を遡上する様に走る。段々と建物は少なくなり、谷間やトンネル、川の側を走るようになる。これと言って見るものがほとんど無くなっても、前から後ろに流れる車窓を先頭車両の一番前から見るだけで楽しめる。

時折、駅を通過する。その度に一つ後ろの席の、恐らく3歳くらいの子供が、何々だ、何々だと騒ぐ。3歳頃の子供のはしゃぎ声を間近で聞くのは慣れない。耳の奥のほうが震えて仕方ない。しかしせっかく子供の親も高い金を払ってパノラマ席を選んだのだ。文句を言う筋合いはない。それに、「あそぼーい!」は私のような限界旅行異常成人男性のためにあるのではなく、親子連れのための特急だ。中間車両には子供の遊ぶスペースが確保されており、この時は新型コロナウイルス対策のために撤収されていたが、普段は木のボールで満たされた空間があるらしい。

本来なら絵本もあるそうだが、新型コロナウイルスの影響で一時撤収、原則として立ち入りができない状態になっていた。

言い忘れていたかもしれないが、このプレイスペースも、パノラマ席の座席も、前々日から度々名前の出ている工業デザイナーの水戸岡鋭治氏がデザインしている。

車内には所々に「くろえもん」のイラストが散りばめられている。これも一つ一つ水戸岡鋭治氏が描いている。窓の縁に沿う様に大文字の「ASO KUROEMON KURO」と書いてあるのが非常に水戸岡デザインらしい。水戸岡鋭治は縁や溝に何かを書きたがる。先程乗った815系の前照灯にも細々と書いている。「KYUSHU RAILWAY COMPANY」と書いている。水戸岡鋭治は、空いている所があればすぐに何かを書きたがる。

「あそぼーい!」は親子連れをメインターゲットとした特急列車となっているので、親子連れが整然と座れるような席も用意されている。大人一人分の通常サイズの座席の横に、小さな子供が丁度座れるサイズの座席がある。子供席は窓側に配置されており、大人席と子供席の間に仕切りは無い。親子席も見てみたが、普通に乗客がいたので、写真撮影はやめておいた。

中判田の次の停車駅の三重町に停まる前か後くらいに、乗務員さんが記念撮影をして回っているのを見つけた。写真映りはまあ悪いが、せっかくなので撮影することにした。

三重町駅は大分県中南部、豊後大野市の中心地に位置する駅だ。大野川の支流の三重川が緩やかな河岸段丘を形成し、その上下に市街地が広がる。

豊後大野市は平成大合併の時期に5町2村が合併してできた市だ。三重町はその中核にあたる町で、市役所も三重町にある。

三重町はまだまだ平地だが、これからどんどん山深い所に入ることになる。建物が少なくなり、代わりに木々が増える。線路のすぐそばまで木々が迫り、列車の通る所だけを避けて線路の上にも枝が伸びている。木々で囲まれた線路は、さながらトンネルのようだ。

豊後大野市内のもう一つの停車駅、緒方駅に停まる。ホームが二つあり、列車の交換ができるようになっている。緒方駅で列車の交換は行われず、速やかに出発した。

緒方を出て10分ほどすると、豊後竹田駅に着く。豊後竹田駅でも数分の停車がある。豊後竹田駅で列車の交換が行われる。豊後竹田駅は豊肥本線のほぼ中央にある駅で、大分方面から来る列車と熊本方面から来る列車はここが終点になる場合が多い。前日赴いた日田駅のような存在だ。もっとも、大分駅・熊本駅から出る列車全てが豊後竹田駅まで到達するわけではない。大分駅からはほとんど中判田行きか三重町行きの列車が出るし、熊本駅からは電化区間の終点である肥後大津駅あたりまでの列車が多い。豊後竹田駅から出る列車は大分方面の方が多く、豊後竹田の1駅熊本側にある玉来駅では上り下り共に非常に本数が少なくなる。玉来駅では、大分方面の列車は全て豊後竹田行きになる。

豊後竹田駅を出ても、しばらく竹田市内を走る。前述の玉来駅は通過し、更に10km弱走った豊後荻に停車する。豊後荻駅も竹田市内の駅で、人口約19000人の都市の中に特急停車駅が2つ存在することになる。

豊後荻駅では、豊肥本線を走るもう一つの特急「九州横断特急」とのすれ違いを行った。九州横断特急はあそぼーいと違い通勤色の強い特急だが、あそぼーいの運転される日には1日に1往復しかない。これは特急用のダイヤをあそぼーいが一つ使っているからであって、あそぼーいの運行されない日は1日2往復になる。

豊後荻駅を出ると、いよいよ熊本県に入る。滝水・波野を抜けると、遂に阿蘇山の外輪山の中に入る。

トンネルを抜けると、視界の両方を山に囲まれる不思議な光景が広がる。左手には高岳と中岳の二つの山頂がくっきりと見える。線路の近くに視線を落とすと、水田が当たり前のように広がっており、時折踏切が線路と交差している。本当にカルデラの中に町が形成されている。本来であれば火口にあたる場所に市街地が形成されているのだ。破局噴火したら真っ先に火の海になる場所に、市街地が形成されているのだ。

阿蘇山の火口に形成された市街地を暫く走ると、熊本県最初の停車駅、宮地駅に到着する。 ……ん? おや?? あれはキハ47九州色じゃないか????

本当にびっくりした。キハ47の九州色はもう消滅してしまったと思っていたからだ。佐賀でも福岡でも大分でも、これまでキハ47の後継に当たるキハ125やキハ200に乗って移動してきた。まさかまだキハ47がいたとは、驚きを隠せなかった。

キハ40は、昔は日本各地で運転されていた一般的な気動車である。運転台を車両の両端に配したキハ40に対し、キハ47は車両の片端に運転台があり、2両編成以上での運用が可能になっている。キハ40とキハ47は前面の形状が全く同じであるが、運転台の位置やドアの形状、トイレの有無によって判別ができる。

九州色とは、国鉄時代の一般的な通勤列車に施された塗装の総称で、白地の塗装に中央やや下部分のブルーの線が一本引かれているのが特徴だ。他に有名な塗装としては、北海道で見られる、白地の塗装に薄黄緑のラインと細く淡いブルーのラインが引かれた「北海道色」などがある。

宮地駅は阿蘇市に位置しているが、産山村に近い(実際は波野や滝水の方がもっと近い)ために、産山村の観光案内の看板が掲示されている。この看板がまた、年季が入っていて良い。

「波野村」と書いているから、平成大合併の前にできた看板であることは間違いない。波野村は現在、阿蘇市の一部になっている。

キハ47と感動の再開を果たした後、再び列車は動き出す。

右も左も正面も、すべてを山に囲まれている。特等席に乗りながら、広大な自然に圧倒されている私を列車はどんどん運ぶ。

宮地から次の停車駅である阿蘇に停まるまで、それほど時間はかからなかった。阿蘇カルデラの中は非常になだらかな地形をしており、列車もそれほどスピードを落とすことなく走行する。

阿蘇駅はかなり大きな駅で、駅舎も比較的新しいものだった。駅構内のランプには星型のマークが描かれていた。よく見ると下の部分が裂けて、その両脇に点が2つついている。おそらく「火」だ。熊本は火の国だから、そのようなデザインのマークが配されたのだろう。

阿蘇駅を出てしばらくすると、赤水駅に到着する。山肌がだんだんと近づいてきて、阿蘇カルデラの終わりが近づいてくる。赤水駅を出ると、平坦だった地形が一気に開けてくる。もう阿蘇カルデラは終わり、ここから本格的に標高が下がり始める。一気に開けた車窓に見とれていると、車内アナウンスが流れ始めた。新阿蘇大橋は2021年3月7日に竣工したらしく、2016年に発生した熊本地震からの力強い復興を象徴する建造物の一つだという。左手を見ると、熊本地震によって崩落した阿蘇大橋の残骸がぶら下がっている。あえて回収することはせず、熊本地震の悲惨さを後世に伝えるためのモニュメントになっているようだ。

崩落した阿蘇大橋を横目に、白川とその支流の黒川の形成した渓谷を眺めることができる。豊肥本線の線路は黒川の渓谷の斜面に敷かれているため、自動車の道路より比較的高い位置を走ることになる。

新阿蘇大橋を通り過ぎると、いよいよ豊肥本線の名所、立野スイッチバックに差し掛かる。スイッチバックは繰り返し線路を折り返すことで急勾配を克服する配線上の技術である。狭い面積で急な勾配を克服できるのが長所であるが、折り返すたびに運転手が列車の前後に移動する必要があったり、そもそも停車して転轍機を切り替える作業に時間がかかったりする場合が多く、スイッチバックを切り抜ける時間は他の急勾配克服技術と比べて長い。

たとえばループ線やヘアピンカーブなどは停止することなく急勾配を登り降りすることができるが、大きな面積を必要とする。場合によってはトンネルを掘る必要が出てくるなど工事にかかる費用もかさばる傾向にある。他にスイッチバックで有名なところとしては、長野県の姨捨や、同じく熊本県、肥薩線の大畑駅などがある。

立野駅は大分側から見て、2つ目の折り返し部分に位置している。基本的にスイッチバック駅はその性質上、地面の平坦になる折り返し部分に作られる。立野駅では南阿蘇鉄道に乗り換えることができる。南阿蘇鉄道は、1985年に成立した第三セクターの鉄道会社である。元々国鉄高森線として運営されていたため、立野駅は非常に珍しい「スイッチバックの途中で国鉄線の乗り換えができる駅」であったことが分かる。

立野駅でしばらくの停車があった。各々背筋を伸ばしたり外の空気を吸いに行ったりしていた。私もしばらく外に出て、乗車の疲れを取った。

パノラマ席はとにかく「眺めがいい」の一点で勝負しているので、座席の座り心地はそこまで良くない。むしろ、景色の邪魔になるからだろうか、座席に頭を支える部分が存在しないのだ。

景色は本当にピカイチで最高だが、座り心地がいい訳ではない。気動車に揺られているうちにだんだんと疲れが蓄積していく。上体を斜め後ろに倒してゴリゴリと骨を鳴らす。

キハ183系1000番台が「あそぼーい!」として運用され始めてから既に10年以上が経過している。毎週土休日と、夏休みにはほとんど毎日運行されている特急列車である。白く塗られた部分が茶色く汚れているのが分かる。本当に良く頑張っている。

車内に戻りしばらくすると、いよいよ列車が動き出す。熊本までおよそ1時間、あそぼーいの旅も後半に入った。

左斜め前の山は阿蘇山の外輪山だ。立野を出て、段々とその稜線は地面に近づき、ついには外輪山自体が無くなってしまった。阿蘇カルデラを完全に抜けて、熊本平野の後背に位置する肥後台地に差し掛かる。

立野を出て10分ほどで、車窓に映る建物は一気に多くなる。次の停車駅である肥後大津駅は、熊本側の豊肥本線において電化区間の始まりである。熊本から出るほとんどの豊肥本線の列車は肥後大津行きだ。熊本市の中央部を東西に横切るようにして走るため、通勤需要が多いのだろう。

肥後大津駅にはキハ200系「ハウステンボス色」が停車していた。ハウステンボスといえば、長崎県に存在するテーマパークであるが、JR九州ではハウステンボスへ向かう列車としてハウステンボス専用の塗装やラッピングを車両に施していた時期があった。その一つとして運用されていた車両が、豊肥本線の運用に入っているのだろう。思いの外堂々と「HUIS TEN BOSCH」と書いてあるのでわかりやすい。

肥後大津を抜けると、どんどん車窓が賑やかになっていく。熊本県道337号線が豊肥本線に並走するようになり、駅の規模も少しずつ大きくなっていく。しっかりと「都会」に突き進んでいく様子が分かる。

都会を走るジョイフルトレインのパノラマ車窓をずっと見ていたかったが、ここでも日光が邪魔をしてくる。西陽は力強く熊本を照らし、西に向かって突き進む列車のパノラマ席に入り込む。私は長いこと日光に当たると頭が痛くなる体質で、ずっと西陽の当たっている車内は本当に応えた。多分西陽の弱い冬場とかに乗った方がいい。阿蘇も雪化粧をしているだろう。

しばらく走ると、水前寺駅・新水前寺駅に到着する。熊本市西部の交通の要衝だ。元々国鉄と市電のそれぞれに水前寺駅が存在していたが、かなり距離があって不便であったために、JRが利便性を図って新水前寺駅を建設したという経緯がある。そのためか、水前寺駅よりも新水前寺駅の方が乗客が多かった気がする。実際に新水前寺駅は熊本駅に次いで県内2位の乗降客数を誇る駅である。

新水前寺駅を出て10分ほどすると、いよいよ熊本駅に到着する。長いようで短い、短いようで長いキハ183系1000番台「あそぼーい!」の乗車はこれで終わりとなる。名残惜しい。もう一度乗りたい。熊本駅のホームに降りた瞬間からそう思わせるような車両だった。

熊本駅(18:29〜19:11)

やっと熊本に着いた。本日の宿泊地は熊本県内ではあるが、熊本駅の近くではない。当然、これで本日の旅行が終わるわけではない。

私はこれから、青春18きっぷの元を取るために、三角線に乗って三角駅まで行き、すぐ戻り途中の宇土駅で降り、そこに発着する鹿児島本線で八代まで行き、そして再び宇土まで戻るというとんでもねえ動きを取る。

熊本駅に18:29に到着して、直近の三角線の列車は18:32発だったが、せっかく熊本駅に来たのに3分で去ってしまうのは余りにも勿体なかったので1本見送ることにした。熊本駅を出るのは19:11だ。

熊本駅を見渡すと、本当にどこにでもくまモンが居る。熊本に住んでいる人は、町中でくまモンを見かけない日は無いのだと思う。「あそぼーい!」に乗っていたときは、あそぼーいオリジナルキャラクターのあそ・くろえもんが居たから中々気付くことはなかったが、熊本にはくまモンという最強のゆるキャラが居るのだ。現に熊本駅の改札前に鎮座している。

改札を出てもくまモンは居る。おそらく観光客向けの記念撮影スポットだろう。青い背景の上部に熊本駅の駅名標が再現され、その周りにくまモンが3人(匹?頭?体?)も居る。

熊本には本当にどこにでもくまモンが居る。くまモンを見ずに熊本県で生活するのは不可能だと思う。

くまモンの洗礼を受けつつ、市電のある東口に出る。関東の9月の午後7時はもう真っ暗だが、そこから1000kmほど西にある熊本はまだまだ薄暗い程度に収まっていた。熊本駅の左手には巨大なビックカメラの建物が見える。2021年に開業したらしく、いかにも新しい雰囲気が漂っている。

ビックカメラと反対側を見ると、アミュプラザの建物が鎮座しており、熊本駅の賑やかさを一層引き立てている。

正面に向き直ると、熊本市電の熊本駅前電停が見える。利用する客が多いからだろうか、市電にしては珍しく案内表示に液晶ディスプレイを使っており、非常に近代的なイメージを持ったのを覚えている。

熊本市電には、熊本駅前電停の少し南に田崎橋電停が存在する。田崎橋方面の線路には芝が植えられており、非常に美しい景観となっている。

しばらく熊本駅前の様子を楽しんだあと、駅構内に戻る。これから三角線に乗る。関東に居ると中々耳にしない路線であったので、事前に集めた情報も少ない。楽しみだ。

熊本(19:11)→三角(20:04)

おい!!!キハ47九州色じゃねーか!!!

宮地駅で見たキハ47についに乗れるのかと思うと、天にも昇るような心地だ。キハ200とかキハ125とかよりも、僕はディーゼル臭くてね、燃費が悪くてね、音がいっぱいでる気動車が好きなんですよ。私はこの色のキハ47を見て育ってきた。この車両が、自分の見た原風景の一部に組み込まれているのだ。

シンプルな白と青の塗装の車両に入ると、車内は外に比べて黄色い感じがする。おそらく蛍光灯の黄色さだろう。車内にエアコンなどの上等なものはなく、代わりに小さい扇風機が天井から顔をのぞかせて、一生懸命ブンブンと風を循環させている。

座席は紫と黒の市松模様のモケットで覆われ、尻のクッションは非常に柔らかいのに対して、背中のクッションは非常に薄くて硬くて直角なのがまた古い車両らしい。尻のクッションの柔らかいのは、おそらく頻繁に揺れるために施された措置なのだろう。

キハ47が動き出す。宇土半島の端の、三角駅までキハ47に乗ることができる。キハ47の汚れた窓から見る熊本の景色は淡い。全てが過去に戻ったような気がしてもうたまらない。エモい。

熊本駅から宇土駅までは鹿児島本線と線路を共有しており、この区間だけは鹿児島本線の列車と三角線の列車が行き交うために本数が比較的多くなっている。宇土駅を出ると本格的に三角線の区間に入り、明かりが段々と少なくなってくる。

三角線は宇土駅の2つ隣の住吉を出ると海岸沿いを走るようになる。有明海だ。窓を開けてみると風が吹き込んできて心地良い。私の座っていた座席は進行方向を向いて左側、南側に座っていたため海に向いていなかった。そのため窓を開けても潮風の匂いが漂ってくることはなく、時折育ちすぎた草がペチペチと車体を叩く音が聞こえるのみだ。

赤瀬駅を出ると、宇土半島の北側から南側に線路が移るようになる。赤瀬駅を出てすぐの赤瀬トンネルの真上に宇土半島の分水界が存在する。トンネルを出てしばらくすると石打ダム駅に到着する。駅名にダムと付いている駅はかなり珍しい。

石打ダムは石打ダム駅から1km程のところにあり、決して近いわけではない。石打ダムの造成されている八柳川の名前を取って八柳駅とか、そもそも石打ダム駅のある場所が「石打」という地名なのだから石打駅とかにしてしまえば良かったのに、わざわざ「石打ダム駅」としたのは、石打ダムの存在を強調させたかったからなのだろうか?

石打ダム駅の隣駅、波多浦駅を出てすぐ、今度は宇土半島南岸、不知火海の海岸が見えてくる。天草の島が非常に近くに見え、明かりの付いているところから、人が生活しているのだという実感を覚える。しばらく車窓を眺めているうちに、この列車の終点、三角駅に同着した。

三角駅(20:04〜20:32)

三角駅に到着した。私の他に駅を降りたのは2人程度で、もうほとんどガラガラであるというイメージだった。ここは宇土半島の先端に位置し、天草諸島の入口にあたる駅だ。

駅舎は最近改修されたのだろうか、新しくて清潔なイメージがあった。しかし駅舎自体は明治時代に作られたらしい。イラストやデザインを見るにこれも水戸岡鋭治の手が入っている。

駅のホームには3枚の巨大なタペストリーが掛けられており、それぞれ観光特急「A列車で行こう」の宣伝のためのものだった。

「A列車で行こう」は、熊本から三角までの短い区間を運転する特急であるが、この特急の真の目的は三角に乗客を運ぶことではない。天草の入口である三角からクルーザーに乗船し、天草上島の近隣に浮かぶ前島の松島港に向かうことができる。鉄道と船の乗り継ぎができる珍しい列車だ。熊本駅と三角駅を結ぶ三角線は、天草諸島に非常に近づくため、「あまくさみすみ線」の愛称が付けられている。

改札口とホームを隔てる場所には「改札口」と書かれたのれんが垂れ下がっている。4か国語で表記されていることから、最近に設置されたことが分かる。改札口には誰もいなかったが、私は青春18きっぷを持っているため、勝手に出入りしても何も言われない。何か言われたとしても、青春18きっぷを見せれば何も言われなくなる。魔法の券を見せびらかすように振る舞うことができる。

コンコースの天井は非常に高く、球形の電飾がぶら下がっている。模様は「A列車で行こう」のロゴマークと植物の円形にあしらわれたイラストが配されている。

20時過ぎの切符売り場はもう既に閉鎖されている。見ると閉場時間は17時らしく、それ以降に乗客がやってくることを想定していないようだった。切符売り場の閉場する時間帯は完全に無人駅として機能している。

この切符売り場も中々年季が入っていて、改修によって清潔に保たれているものの、カーテンが開けばまだ木製の棚から硬い紙製の切符を出してくれそうな雰囲気が漂っている。

三角駅の運賃表もまたオシャレだ。通常なら路線ごとに鮮やかな色で分けられているが、三角駅の運賃表はベージュの地に、茶色や灰色などの落ち着いた色で路線が描かれている。

八代以遠の路線が肥薩線しかないことから、九州新幹線の開業した後、八代以遠の鹿児島本線がJRから肥薩おれんじ鉄道に移管された後の運賃表であることが分かる。三角駅の構内をしばらく見たところで、駅の外に出てみる。

三角駅の駅舎は、前述の通り明治時代に竣工したものであるが、その後水戸岡鋭治が手を加えてモダンでレトロな感じにした。駅舎に庇が付き、その上に「三角駅」の文字が浮かんでいる。駅舎のてっぺんには十字架の様な装飾があり、さながら教会の様なデザインとなっている。

駅前は小さな駐車場になっており、そのすぐそばを国道266号が走っている。午後8時過ぎの三角駅を利用する人はあまりいないのか、国道を走る車は安心してスピードを出しながら駅前を通過する。

車の来ない事を確認しながら、駅の向かい側にある公園に入る。三角東港広場と言うらしい。海のすぐそばまで行くことができ、天草の小さな島々を一望することができる。

この日は見事な満月が上っていた。満月に照らされて、夜なのにもかかわらず島の影が見える。正面に見える島は戸馳島だ。波多浦駅の近くからは橋が架けられており、自動車で渡ることができる。九州本島と戸馳島の間の海峡はモタレノ瀬戸と言うらしく、モタレノ瀬戸を船で通航することもできる。

公園のすぐ脇には熊本県内を縦横無尽に走り回る産交バスのバス停もあった。主に宇土半島内や天草諸島各地に行くバスが多いようだ。「三角産交」と書いてあった。おそらく産交バス三角営業所を指しているのだろう。

公園の左側には展望台の付いた巨大なモニュメントがある。海のピラミッドと呼ばれるこの建物は、三角港のシンボルでもあるようだ。

それにしても満月が明るい。夜の海際はあまり楽しめないのではないかと危惧していたが、満月のおかげでかなり良い見晴らしになっていた。

三角港から見える多島海をしばらく眺めた後、駅に戻る。先ほど乗ってきたキハ47がそのまま待機していた。曲面を多用したデザインは、キハ47のデビューした当時は非常に物珍しかったのだろうか?

三角(20:32)→宇土(21:07)

再び三角線に乗って熊本方面に戻る。途中駅であり、鹿児島本線との乗換駅でもある宇土駅で乗り換える。まだまだ旅は終わらない。

今度は波多浦まで南側の席に座り、赤瀬を出たら北側の席に座る。有明海の様子を詳しく見たかった。

車内の液晶では、次駅の表示と運賃とが同時に分かるようになっている。熊本、宇土、八代など熊本県内の比較的近い場所の駅はもちろん、人吉や宮地、豊後竹田など非常に離れた場所までの運賃も精算できるようになっている。

波多浦駅までは見慣れたモタレノ瀬戸の風景が続く。波多浦から内陸部に入り、トンネルを抜けて赤瀬に到着する。

赤瀬を出てすぐ、進行方向左側の座席に移る。重い窓を少しだけ開け、窓の外の様子を見る。生暖かい風と同時に潮の匂いが車内に入ってくる。夜の海は全てを吸い込んでしまいそうな程に真っ黒だが、それが遠くに光が列を成して並んでいるのが一層目立たせる役割を担っていた。

途中の網田駅は、駅舎の中の電灯が煌々と光っていて中の様子がわかりやすい。コンクリート造の床、木製の有人改札、ベンチ、柱、駅舎。急ごしらえで間に合わせたような番線表示もまた趣深い。肥後長浜を出てしばらくすると、長部田海床路という海へ沈むように続く道が見えるようだ。海に沈んでも、どうろであるため街灯が複数並ぶ。さながら『千と千尋の神隠し』の世界であるとにわかに有名になったこともあるらしい。生憎、現在は夜であるため街灯の並んでいるところしか見ることができなかったが、昼間ならば綺麗な海に続く道が見られたことだろう。

宇土駅(21:07〜21:30)

しばらく列車に揺られて、宇土駅に到着する。宇土駅は鹿児島本線と三角線の分岐する交通結節点であるが、午後9時すぎになると流石に人が少なくなる。駅のすぐ上を新幹線の高架橋が走っており、跨線橋にも少しだけ干渉していた。駅の構内には「宇土」と刻まれたお手製のくまモンが飾られていた。どこにでもくまモンは出現する。

宇土駅前はナトリウムランプのようなオレンジ色の光に照らされていていた。加えて非常に静かだったのを覚えている。熱に浮かされた夜のような、独特の浮遊感を覚える。

宇土駅は、静かとはいえ交通結節点に当たる駅である。静かな駅のホームから静かな階段を上り、静かな改札口へ向かう。青春18きっぷを持っているが、自動改札は駅員無しに通過することができない。運良く駅員がいたようなので、インターホンで呼び出す。鉄道オタク一人のためだけにわざわざ呼び出すのも忍びなかった。駅に戻るときも同じ動作をした。戻るときは私の人相を覚えていてくれたのか、スムーズに改札機を開けてくれた。

宇土(21:30)→八代(21:55)

やって来た列車は815系だった。到着すると10人あまりの人を吐き出して、私を含めて3人ほどを乗せて動き出した。

宇土から八代までは、鹿児島本線は広大な八代平野のど真ん中を走るようになる。八代平野はほとんどが水田かイグサ畑になっており、街灯は殆どない。真っ暗な水田地帯に響く列車の音だけが、八代平野の広さを教えてくれる。写真を撮ろうにも、暗い窓に映った自分の姿を撮るわけにはいかず、大人しく八代まで移動した。

新八代駅は新幹線との乗り換えのために新設された駅だ。鹿児島本線は、幹線にしてはグネグネに曲がっているので、中心的な駅に新幹線の駅を新設させることが難しい。鹿児島本線には新鳥栖や新玉名など、「新」のつく新幹線乗換駅が多い。新八代を出るとすぐに八代に到着する。私のじいちゃんとばあちゃんの故郷でもある。

八代駅(21:55〜22:23)

八代駅のホームに降り立った瞬間から、湿気を含んだえも言われぬ匂いが鼻に入り込む。駅の真横で、日本製紙八代工場が操業されているらしい。ゴウゴウという音が上の方から聞こえる。

パルプの匂いを嗅ぎながら、八代駅の色々なものを見る。八代駅の駅名標には、薄黄色の柑橘類が描かれている。おそらく、人間の頭ほどある柑橘類の一種、晩白柚だろう。じいちゃんを経由して八代の会ったこともない遠い親戚から送られてくる。

両隣の駅は「新八代」と「段」。少ない文字数の段駅はローマ字表記に余裕があるが、新八代駅のローマ字は高密度になっている。

ホームの中には「肥薩線0起点 八代駅」の巨大な看板が用意されていた。このホームは肥薩線のホームだ。肥薩線は八代駅を起点として、人吉や吉松を経由しながら霧島市隼人に至る路線であるが、現在は肥薩線を通って人吉や吉松に抜けることはできない。

令和2年7月の集中豪雨の影響で、肥薩線の八代から吉松までの区間は運転ができない状態になっている。様々な場所で路盤の流失が発生しただけでなく、球磨川に架かる橋が流失した上に、肥薩線瀬戸石駅はホームも駅舎も完全に流されてしまった。復旧の目処は、豪雨から3年経った今でも立っていない。

「熊本方面・人吉方面は右側の階段をご利用ください」。人吉駅には当分、列車は来ない。

駅の改札を出て、八代駅の駅舎を眺める。駅の向こう側には煙突が生えており、そこから夜でも見えるほど勢いよく煙を出している。日本製紙八代工場の煙突だ。鹿児島本線は八代工場を迂回するような線形になっており、日本製紙の中に入っていく線路もある。

ファミリーマートは茶色いバージョンのものであった。駅名の看板も筆文字だったので、駅舎自体が古かったりするのだろうか?

小腹がすいていたのでファミリーマートでおにぎりを2つ買った。店内には既にハロウィンのカボチャが飾られていた。いささか気の早い気がする。

八代駅のホームに戻ると、JRらしからぬ車両の停まっていることに気付く。肥薩おれんじ鉄道線の車両だ。

肥薩おれんじ鉄道は九州新幹線の開業に伴って発足した第三セクター鉄道で、元々は鹿児島本線の一部だった。現在では完全に運行系統が分離されている(というか電化区間が八代までなので、熊本から来た電車は架線のない肥薩おれんじ鉄道線内を通ることができない)。肥薩おれんじ鉄道線は八代から水俣や出水や阿久根を経由して薩摩川内に至る路線だ。鹿児島本線に沿って建設された九州新幹線は、旧鹿児島本線である肥薩おれんじ鉄道線にも沿っている。実際、新水俣駅と出水駅は新幹線と肥薩おれんじ鉄道線との乗り換えができるようになっている。

八代(22:23)→宇土(22:48)

午後10時台の八代駅前はぼんやりと暗く、営業している店といえばファミリーマートくらいだった。正直見るものはあまりない。

八代駅は熊本方面からやって来る電車が折り返す駅でもある。電車がホームにはたくさん停まっていた。その中でも宇土に行く列車を選んで乗る。

八代から宇土に行く列車は、宇土から八代に行く列車とあまり変わりない。カタンカタンという車両の音が八代平野の無限水田に響く。熊本行きだったので、宇土で乗り過ごさないように気を張っていた。

宇土に再び降り立つ。見たことのある風景だ。跨線橋の中の改札を通過し、一段一段の低い階段を降りる。満月が眩しすぎて、夜空が深緑色に染まっていたのが印象深かった。

快活クラブ熊本宇土店は、宇土駅から歩いて10分もしない所にある。複数の商業施設の複合した場所の一角に建っていた。

非常に疲れていたが、鍵のかからないブースを選んだ。熊本県の条例で鍵のかかった空間に食べ物や飲み物を持ち込むことは出来ないらしい。不便に感じたため、周りのいびきはうるさいが、ブースにした。ドリンクバー飲み放題は非常に強い。快活クラブは、砂漠のような世の中に出現したオアシスだ。享受できるうちに有り難く享受しておくのが礼儀だと感じた。

続

【次回】7日目→準備中

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?