【ウェビナーレポート】レガシー産業 x 非SaaSスタートアップ:プロダクト開発における課題解決の手触り感

こんにちは、Shippio Product Niteイベントチームの千葉です。

5月8日に国際物流領域のDXを推進する株式会社Shippio、薬局領域のDXを推進するPharmaX株式会社、製造業のDXを推進するキャディ株式会社による合同イベントを開催しました。

「レガシー産業 x 非SaaSスタートアップ:プロダクト開発における課題解決の手触り感」をテーマに、レガシー産業ならではのユーザー課題やその向き合い方についてみっちりと語り合いました。ニッチなテーマであるものの、予想を上回る70名の方にご参加いただきました。

当日ご参加いただけなかった方やレガシー産業にあまり馴染みのない方にもどんな面白さがあるのかお伝えしたいと思っています。

各登壇社のLTや時間ぎりぎりまで盛り上がりあがったQAセッションについても少しづつ記載しているのでぜひご覧ください。それではどうぞ!

「レガシー産業 x 非SaaSスタートアップ:プロダクト発における課題解決の手触り感」というテーマを選んだ理由

今回のイベントはShippioのProductチームが主催するShippio Product Niteの第3回目のイベントになります。

レガシー産業と聞いて皆さんはどんなイメージを持ちますか?

馴染みがない方もいるかもしれませんが、書類や電話に頼ったアナログな業務イメージを持つ方が多いと思います。

実際、現場にはアナログな業務が多く残っており、その背景には伝統的な商習慣や、私たちからは見えない裏側のオペレーションが深く関わっています。

そのため、さまざまな要因を紐解き、背景や構造を理解しながら、テクノロジーとオペレーションを駆使して課題を正しく解決するところに面白さがあるとShippioでは考えています。その他にもレガシー産業にはたくさんの魅力があります。

そういったレガシー産業のプロダクト開発における面白さや課題解決の取り組みについてに普段お話しをする機会がないので、今回このイベントを企画する運びとなりました。

1.レガシー産業の顧客課題を正しく解決し続けるプロダクトデザインプロセス【株式会社Shippio】

1人目のLT登壇者は、株式会社ShippioのPdM 立石健太さん(@honobono1124)

です。

立石さんからは、レガシー産業の業務の複雑さを正しく解決するために、Shippioが実践しているProduct Design Processについての発表でした。

関係者の多さやサプライチェーンの長さに起因する多くの業務プロセス、そして業務の属人化による個別最適化した業務フローなど、国際物流の業務の複雑さについてご紹介いただきました。

Product Design Processでは、「Gapを次の開発に活かす」というリリース後のプロセスも含まれています。

「狙った成果とのギャップを把握せずに次の施策に移ってしまうと、捉えている価値を積み上げることはできない。最終的にたどり着きたい価値への積み上げが、蓋を開けてみるとできていない状態は避けるべき」と指摘し、リリース後の成果計測や仮説検証への学びの棚卸しを徹底することを強調しました。

Shippioの取り組みについて気になった方は、登壇資料、セミナー動画をご覧ください。

2.「レガシーさ」に対してプロダクトマネージャーはどう向き合うべきか【PharmaX株式会社】

2人目のLT登壇者は、PharmaX株式会社の稲垣慶典さん(@InagakiKay)です。

医療領域でのユーザー体験づくりの難しさについて触れて、その原因は裏側のオペレーションや仕組みに課題があるとお話しいただきました。医療体験の質は医師などの医療者とのコミュニケーションや薬局内部のオペレーションなどが大きく影響しており、これらの業務をソフトウェアで1対1に置き換えるアプローチでは、体験の質が必ずしも向上しない点を指摘いただきました。

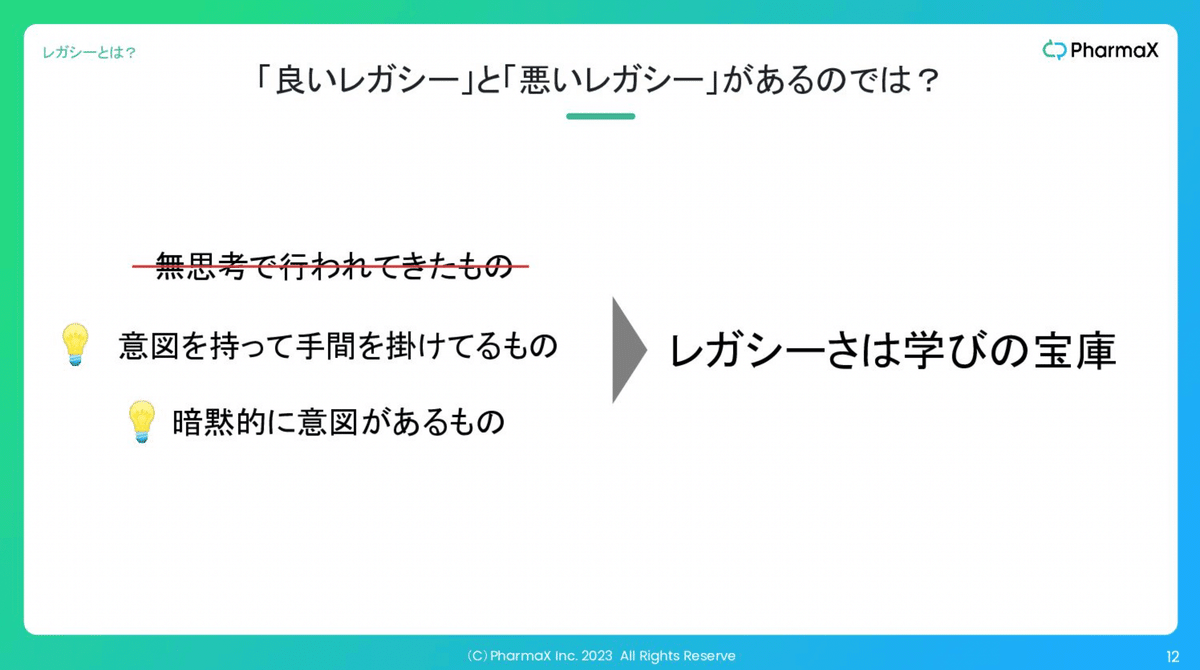

PharmaXさんは薬局の実店舗とオペレーションを担う薬剤師、プロダクトの3すくみの体制をとっており、稲垣さんからはご自身の体験を踏まえて「良いレガシーと悪いレガシーがあるのでは?」というテーマをお話しいただきました。

「レガシーはあくまでhowが古いだけであってその裏側のWhyやWhatのような部分がすごく重要だし、それこそがその業界の中で皆さんが培ってきたものなんだろう」という良いレガシーを大切にする稲垣さんの言葉に多くの共感が集まりました。

このレポートではほんの一部しかご紹介できておりません。PharmaXさんのプロダクト作りの向き合い方についてはぜひ稲垣さんのnoteをご覧ください。登壇資料、登壇動画も掲載しております。

3.社内Opsとプロダクトで積み上げる事業価値【キャディ株式会社】

3人目のLT登壇者は、キャディ株式会社の菊地原洋介さん(@47ysk_k)です。

菊地原さんからはOps(オペレーション)とプロダクトを含めた広義のあるべき姿とのGapを埋めるための取り組みとして、Opsとプロダクトの両軸で考える広義のプロダクトマネジメントについてお話しいただきました。

倉庫は製造業における製造品の検査・品質保証およびお客様への納品という重要な役割を担っています。また事業戦略や組織変更による変化を、川下の工程ということもありより多く受けます。加えて、事業規模の成長と共に必要なCapabilityも増えていくため、柔軟かつスピーディーな倉庫のOpsとプロダクトの成長が必須となっています。

このあるべき姿とのGapを埋めるための過去事例として、通過型の倉庫から在庫管理までを担う倉庫へのシフトチェンジの事例をご紹介いただきました。まさに広義のプロダクトマネジメントを実践された取り組みであり、課題解決の複雑さとそれのゆえの面白さが溢れるセッションでした。

繰り返しになりますが、このレポートではほんの一部ご紹介できておりません。ぜひ登壇資料と登壇動画をご覧ください。

Q&Aによるパネルディスカッション

モデレーター、株式会社Shippio森 泰彦の進行によるQ&Aによるパネルディスカッションは非常に和やかな雰囲気で行われました。

また、参加者の方からたくさんのご質問をいただき、アフタートークの時間いっぱいまでお話しが続きました。

以下では、会話形式でQ&Aを記載します。

Q. オペレーションとデジタルを駆使して、レガシー業界の課題を解決するプロダクトマネジメントはどんなところが面白いでしょうか。

PharmaX株式会社 稲垣さん:

やはりLTで紹介した通りで、医療領域はソフトウェア完結のアプローチでは課題解決に難しさを感じています。そのためオペレーションとかに染み出していくことによってよりその課題解決に近づけているなという感覚が面白いなと思っています。

それと同時にめちゃくちゃ変数が多くなることで泥臭いことばかり・・・。

そういう大変さがあるからこその楽しみが味わえると思ってます。

株式会社Shippio 立石さん:

オペレーションの提供を通して業界の構造だったり業務フローの解像度が上がっていくところがあります。この業務ってどうしてもやっぱりオペレーション残るよねっていう解像度で会社全体が共通認識を持てるっていうのが、オペレーションを持っていない会社に比べて強みだなと思っています。

その解像度を持つことで、適切にデジタル化することとオペレーションを残していくことを正しく選定して、全く新しいクオリティのソリューションを作ることができるっていう文化や基盤になっているのが単純に面白いと思っています。

キャディ株式会社 菊地原さん:

私の気質として回復志向が強く、マイナスをゼロにするというところがもともと好きだったりします。

また、オペレーションやデジタルプロダクトの組み合わせでソリューションの幅を広く持てた上で、価値発揮までの時間も短縮できる様な、よりインパクトが大きなソリューション・より良いソリューションを作っていけるところがすごく楽しみだと思っています。

私自身の気質と合うところ、ソリューションの幅が持てることで掛け算の要素を作れることが面白く感じているところです。

Q. ドメインエキスパートとの協業という観点で、ドメインエキスパートの意見に引っ張られすぎたりしないのでしょうか?また、引っ張られすぎないようにする工夫などあれば教えてください。

PharmaX株式会社 稲垣さん:

医療領域固有かもしれないですが、医師や薬剤師との専門知識の差がとても大きく、テック側が理解しきれないが故に引っ張られてしまうことがあります。

それに対して2つ工夫があります。1つは自分自身がとにかく勉強するということ。例えば、お薬の名前がいまだに全然よくわからないですが、一方でそのオペレーションについては自分で薬局が回せるぐらいには勉強して理解しました。

100%理解しきることは無理かもしれませんが、ドメインエキスパートと同じ土俵に立つために、勉強するのは、まず1歩目としてすごく大事だと思っています。

もう一つは「素人キャラ」を身にまとうやり方です。「〇〇さん、わからないので、教えてくださいよ〜」のようなノリを作ることによって引っ張られないようにする工夫もしています。

キャディ株式会社 菊地原さん:

稲垣さんの言われたことに本当に近いんですけど、何もわかっていない顔をして何で?何で?とその方が言語化できてないところまでちゃんと聞いていくと、その人たちがすごく困っている部分が見えてきます。そうするとどうしてもエモーショナルな部分に引っ張られるところは正直にゼロとは言い切れない感じです。

なのでいろんな人に叩いてもらって、引っ張られるすぎているところはそうじゃないんじゃないみたいな時間を別で持つようにしています。

株式会社Shippio 森(モデレーター)さん:

いろんな目で見てもらうことは引っ張られすぎないようにするっていう意味では大事だなって思った一方で、いろんな人の意見を集約すると味のないソリューションになってしまう。

見てもらいつつもやはり自分の意志でとんがらせるところも大事なのかなと思っています。どこを尖らせるかは本当にそこが腕の見せ所だと思ってます。

株式会社Shippio 立石さん:

「最終的になんでそれが大事だと思ってるのか?」「リスクって何なの?」って話まで聞いた時に、「習慣だから」ではなく「明確なリスクがある」場合に関しては納得するんですが、「習慣でやってきたから」であるとか「なんか気持ち悪いから」みたいなものはバッサリ切っていくってことが大事だと思っています。

また実際のオペレーションをやってる方々は、川上川下のインプットアウトプットに固定されてしまう部分があると思うので、俯瞰してみた時にどうかと前提を変えたらどうかというところまで議論するとドメインエキスパートに引っ張られなくなるのではないかと思います。

Q. オペレーションやプロダクト、ローコードツールなどの役割がとてもきれいに定義されていたのですが、オペレーションで型化してそれをプロダクト要件にするといったオペレーション→プロダクトに役割をまたぐことはあるのでしょうか。

キャディ株式会社 菊地原さん:

弊社だと発生頻度が少ないオペレーションに対して、例えばオペレーションとノーコード・ローコードツールで型化して業務量が大きくなってきたり、 業務が固定化されたタイミングでプロダクトの要件になっていく流れはあるなと思っています。

こういった業務の固定化までの時間を稼ぐと言いますか、プロダクト化までの間のつなぎとしてオペレーションとプロダクトを組み合わせているケースもあります。

株式会社Shippio 立石さん:

オペレーションは学びを得に行くときにすごく最適だなと思っています。スケールしない形でサービスを提供するときに、オペレーションで組んじゃってそこで見えてくる課題であるとか自動化できるところの棲み分けを学びに行くっていう手段としてもすごく有用だなと思っています。

PharmaX株式会社 稲垣さん:

別の観点ですが、弊社は身体に関する要配慮個人情報を扱うため、ローコード系のやり方だとリスクが高いと判断した場合、意思を持ってプロダクト作りに行っちゃうみたいなことはヘルスケア医療の領域だからこそあるなっていうのは話を聞いていて思いました。

QAセッションとアフタートークは以降のクロージングをまたいでまだまだ続きました。

Q&Aセッションとアフタートーク動画:

最後に

Shippio Product Niteにご参加いただいた皆様や、登壇者のPharamaX株式会社 稲垣さん、キャディ株式会社 菊地原さん、本当にありがとうございました。

今後も、さまざまなプロダクト開発の魅力をお伝えできるようにコンテンツを発信していければと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

各社の採用関連リンク

PharamaX株式会社:https://career.pharma-x.co.jp/

キャディ株式会社:https://open.talentio.com/r/1/c/caddi-jp-recruit/homes/4139

株式会社Shippio:https://recruit.shippio.io/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?