コロナの経済対策は「借りる・止める・もらう」の3つの組み合わせを考える

この1か月で大きく社会の状況が変わってきました。新型コロナウィルス対策の関連の情報は日々更新されていて、バックオフィスで働く皆さんもどの情報を抑えればいいのか分からないと思います。

最新の情報は常に更新されていくので、ここでは細かな情報提供ではなく、「経済対策関連の情報に対してどのように考えるか」を書いておきます。

最新の情報は経済産業省のHPにある「新型コロナウイルス感染症で

影響を受ける事業者の皆様へ」というパンフレットにまとまっているので、こちらを確認するようにしてください。

また、最新情報は「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」のLINEでも通知されていく予定ですので、是非登録してください。

経済対策は「借りる・止める・もらう」の3つの組み合わせを考える

融資を受けながら社員に休業手当を出し、きちんと休業する。長期的な視点で支払が猶予できるものは猶予し、雇用調整助成金や持続化給付金が支給されるのを待つ。そして、同時に売上を伸ばす方法を模索する。

もちろんどの業界でもできるわけではありませんが、一般的に考えられる対策はこれだと思います。

私達のような税理士、社会保険労務士、中小企業診断士等の士業は、それぞれ所管する官庁が異なる各経済対策の専門家として制度や手続きに精通しています。

それでも私達は、すべての経済対策の専門家ではありません。スポットで補助金等の申請依頼があったとしても、その会社の全体像を理解して申請すべき経済対策の提案をしてくれるかというと、決してそうではないでしょう。

「200万円もらえると聞いたのですが」「(実質)利子なしでお金を借りれるんですか」「休業手当のお金を保証してくれるんですか」

そうした質問に専門家は答えてくれますが、それを使って「会社の経営はどうなるか」まで考えてくれるかというと決してそうではありません。

それを考えるのは、経営者の仕事であり、そのための情報提供をすることが私達のような専門家であり、バックオフィスで働く人の仕事だと考えています。

最近聞いた話で、「前期に利益が出てたくさん税金を払わないといけない。だけど売上が激減してしまった。借入するのは嫌。社員に給料は払わないといけない。保険を解約してなんとかしのごうか、、、」というような経営者さんがいました。各士業が会社についているものの、経営者の不安に寄り添い、長期的に会社を考えて提案してくれるような存在ではありませんでした。

これから先どうなるかは誰にも分かりませんが、それでも5年先、10年先を見据えて長期的な「守り」の提案ができる人はなかなかいません。

「補償が足りていない」と嘆くよりも、今自社に使えるものは何なのか、どう組み合わせるべきなのか、を考えるためのポイントは3つで、「借りる」「止める」「もらう」です。

「借りる」とにかく資金繰り。でもそれは将来返せるお金か?

優良な会社の経営者の中にもお金を借りることに対する抵抗がある方がいらっしゃいます。通常時はそれで構いませんが、コロナの影響がいつまで続くかなど分かりません。大きな影響を受けている会社は、当然借り入れに奔走していると思いますが、まだあまり影響を受けていない会社もあると思います。

そのような会社も、今後取引先の状況悪化で資金回収が難しくなることが考えられます。今は大丈夫でも余裕をもった資金繰りを続けるために借りれるタイミングで借りておきましょう。必要なければそのときに一括で返せばいい。そのために置いておく資金と考えてください。

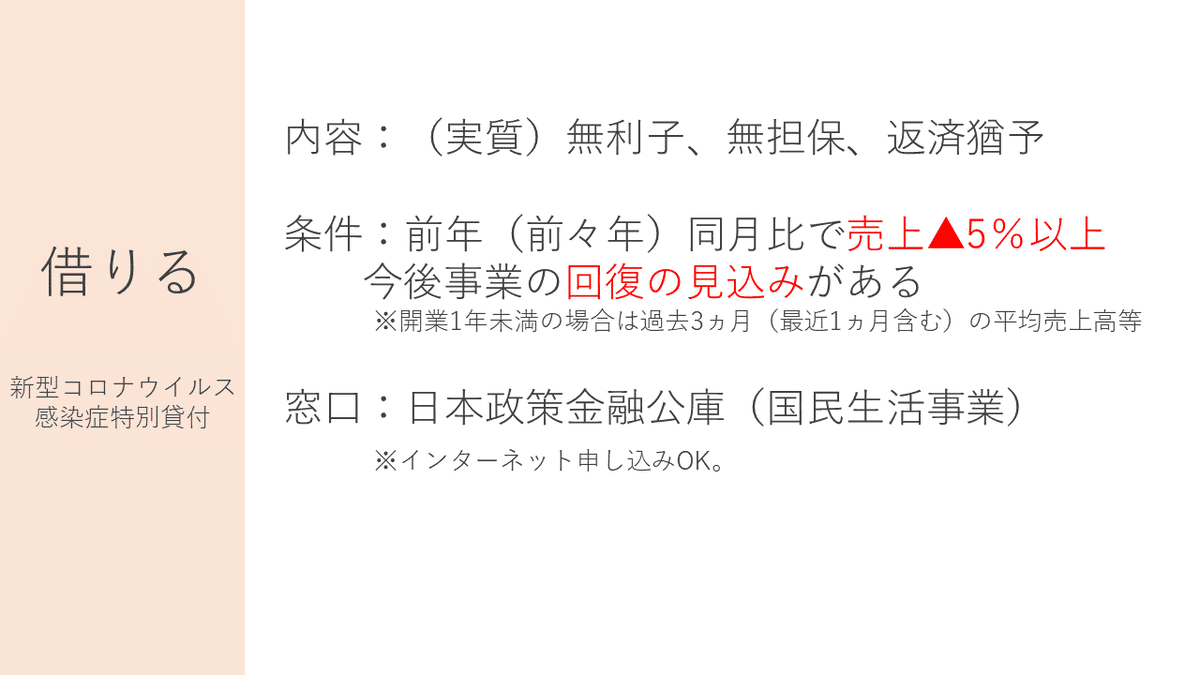

代表的なものは、日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」です。「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している」場合などに申し込みができます。インターネット申し込みもできるようになっています。

その他、インターネット上には「これで借りれる」という情報が溢れています。

以下は、仲間の銀行出身の中小企業診断士でいつも私が融資関係の相談をしている方からの引用です。ぜひバックオフィスで働く方は心に留めておいてください。

なんだか、ステークホルダーみんなが同じ方向を向いていると思いませんか?

この状況はやばい。だれも止めるものがいない。

と思って、私は私なりの抵抗で、「本当のコロナの波が来た時のために、虎の子として取っておきなさい、出来れば定期預金にして、使う前に私に言いなさい」ということを助言する。

人間、お金を持つと「ユルム」。皆さんも財布の中に大金が入っているとついつい大きな気分になるでしょう。それが借金であろうとも。

人間、今目の前の危機については非常にセンシティブになるのに、将来的な厄難に対しては、考えることをストップしてしまうんだろうか。

日本政策金融公庫の「ご利用いただける方」にある記載で、売上高の落ち込み要件しか見ていない方もいますが、その前段の説明は是非よく読んでいただきたいと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

当面の資金繰りに目途がつく、ということは大事ですが、そのお金は返せるのか?そのためにどのように稼ぐのか?という視点はそれ以上に重要です。これから考えていくことではありますが、少なくとも今までと同じような事業を続けているだけでは難しいでしょう。今回の借入を将来返済するための新しいチャレンジを仕込む時期であることを意識しましょう。

「止める」支払いを猶予してどうするか。

現在、税金・社会保険料・電気・ガス等も支払を猶予できるようになっています。

ただ支払いを先延ばしにしても、いつかは支払わなければなりません。また、延滞税等がかからないとはいっても滞納額が大きくなると、到底払えない金額に膨らみ、事業の足かせになってしまいます。

過去に事業再生案件で社会保険料の滞納・消費税の滞納によって苦しんでいる会社をたくさん見てきました。いくら業績を向上させたとしても、滞納額の支払で全て消えていく。だから消費税、社会保険料や電気ガス等の支払猶予については、どうしても仕方ない場合、借入や業績向上等で短期的に支払う目途が立つ場合以外はお勧めしません。

しかし、借入による資金繰りを考えた後ですが、法人税に関しては納税猶予も選択肢の一つだと思います。昨年度業績が順調で、この3月決算(5月申告)で大きく利益が出る企業もあると思います。1年間納税を猶予して、4月からの今期が大幅な赤字となれば、欠損金の繰戻しによる還付という制度を使うことにより、猶予していた税額から控除することができる可能性があるからです。

当然その他の影響も含めて検討が必要ですが、一旦支払いを止めるということも重要な選択肢となります。

「もらう」もらえるものはきちんともらう。

ニュースでは、どうしても補償というと「もらう」ことばかり注目されるのですが、「借りる」「止める」でもかなり使える制度はあります。そして、「持続化給付金」のような「もらう」制度の対象から外れる、もしくは役に立たない規模の会社もあります。でもそれで当面の生活が助かる規模の事業者もかなり多いのではないでしょうか。この助成金の対象はそういった事業者に向けた制度です。それ以外の救済が必要な部分は、他の対策での支援を検討しましょう。

こちらは詳細な情報も溢れているので大丈夫かと思いますが、主には「雇用調整助成金」や「持続化給付金」といったものです。これらは毎週のように最新の情報が出ているので、申請の際には最新情報の確認をしましょう。

「持続化給付金」に関しては、こちらのフリーランス協会の情報が詳しくて分かりやすくなっています。

個人事業主の例ですが、具体的にはこのようなイメージです。

なにはともあれ、もらえるものはきちんともらいましょう!

-----

あらためてになりますが、融資を受けながら社員に休業手当を出し、きちんと休業する。長期的な視点で支払が猶予できるものは猶予し、雇用調整助成金や持続化給付金が支給されるのを待つ。そして、同時に売上を伸ばす方法を模索する。

今は情報を集め、使える制度を使うことが大切な時期です。バックオフィスで働くみなさんは情報収集に努めましょう。

最後に宣伝になりますが、毎週「バックオフィス業務のオンライン勉強会」をzoomで開催しています。1年間でクラウド+税務会計の情報を中心にお伝えしていきますが、今月はコロナ関連対策情報を扱いますので、関心のある方は是非ご参加ください。

みなさまのサポートがとても嬉しいです!いつも読んでいただいてありがとうございます!