第三進化(論理) 前方誤り訂正

きわめて膨大だが信頼性の保証がないインターネット情報

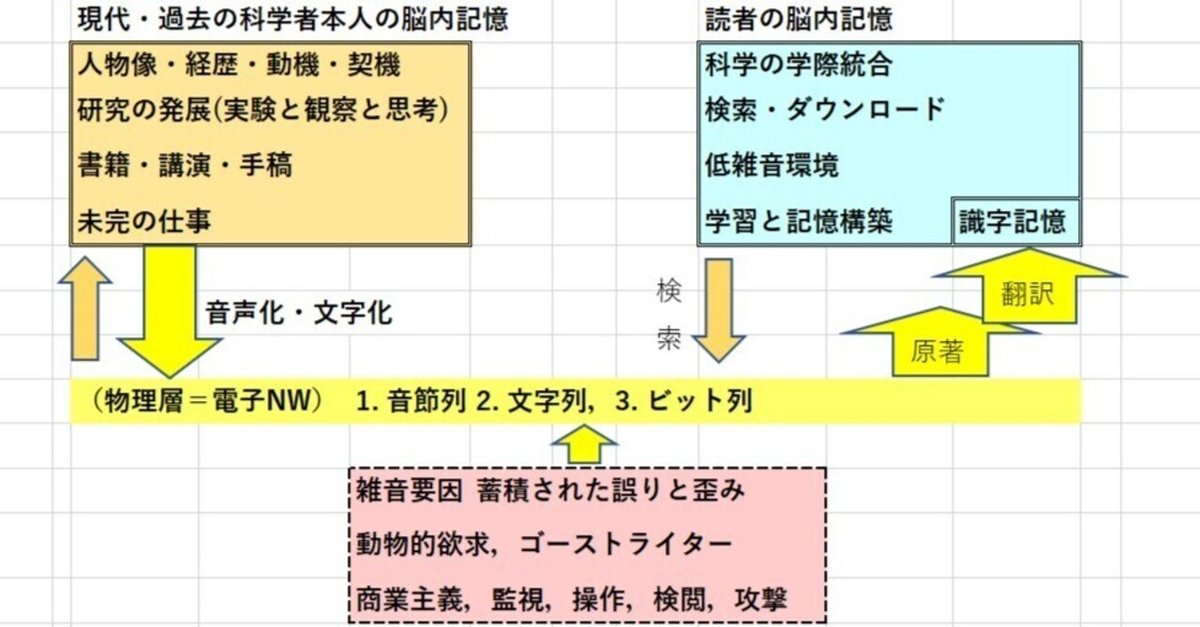

インターネットからは、きわめて膨大だが信頼性の保証のない言語情報が得られる。信頼性の保証がないというのは、真実かどうかを見極められないということだ。これがインターネットを活用するうえで、技術的および心理的な妨げとなっている。

しかし、よくよく考えてみると、僕たちは、自ら試行錯誤して学ぶこともあるが、より多くの知識や情報を他者から受け取ることも多い。そして実は、学校や家族や友人からもらう情報も、本やテレビなどメディアから受け取る情報も、正しさは保証されていない。その多くは、情報発信者自身が考えたことではなく、別の誰かからの知識の受け売りであり、自分で発見した知識ではない。すでに現代社会の知識伝達は、伝言ゲームになっているのだ。

インターネットの情報源は不特定多数であるから選ぶのに苦労するが、無視して接触しないという選択肢がある。一方、学校や家庭という情報源に自分が帰属しているため、正しいことの保証がない知識を提示されると、証明のないまま鵜呑みにしないと、叱られるか追い出されてしまう。鵜呑みが嫌なら出ていけという厳しい二者択一だ。そして、鵜呑みを選ぶと、自分も伝言ゲームに加わることになる。こうして、言語情報の誤りや歪が増幅するメカニズムがある。

要するにインターネット情報に限らず、僕たちに送り付けられる情報は、どれも信頼性の保証はない。では、どうすれば言語情報の信頼性を高められるか。どうすれば目の前の言語情報の正しさを確かめられるか。

デジタルに固有の前方誤り訂正

これまでの学習はアナログだった。アナログ方式は、知識や情報に含まれている歪や誤りを識別して、訂正することはできないので、オールオアナッシングで誤りや歪も丸ごと一緒に受け入れるしかなかった。

デジタル第三進化の時代、対話する音節であるbitによって過去の言語情報を電子化すると、キーワード検索ができるようになった。過去の言語情報を探し出し、著者の人物像を確かめることができるようになった。おそらく検索以上に重要な技術が、前方誤り訂正(Forward Error Correction)と呼ばれる技術である。

前方誤り訂正というのは、送り手から回線を経由して受け取ったデータを、受け手が、送り手に問い合わせることなく、自力で回線上の誤りを見つけて訂正する技術である。どうしてそういうことができるかというと、送り手がデータの確かめ算をして、データと確かめ算の結果を一緒に送るからだ。確かめ算をすることと、その結果を一緒に送信するという「冗長性」(redundancy)のおかげで、受け手は回線上でおきた誤りを訂正できるのだ。

コンピュータ・ネットワーク(=デジタル通信)の場合は、誤り訂正符号と呼ばれる符号化技術が利用される。言語情報の場合は、まず、テキストが著者本人が一生懸命に書いた真筆であることを確かめる。たとえば、著者生存中に、著者校正を経て出版された本や論文は、真筆である。

つづいて、著者が書き残したことを精読すると、著者の観察や思考を仮想現実的に追体験することができる。そうすると、自分が著者の立場にたって、実験や観察結果を精査することができ、書いてあることが正しいかどうかを現在の知識にもとづいて判断できる。

僕はこの手法を知識の再生的獲得(regenerative acquisition of knowledge、または知識再生的受容)と呼ぶ。一個の生殖細胞が、細胞分裂を繰り返して、新たな生命体へと成長する過程と似ている。白紙の状態にもどって、一から実験や観察をやってみるのだ。

誰かに知識を提示されたら、その人に「これはあなたが自分で考えたことですか。それとも誰かから教わった知識ですか」と聞く。自分で考えたことなら、どういう経緯でそのように思うに至ったのか、思考過程を教えてもらう。誰かから教わったなら、その知識が正しいことを確かめて受け入れたかを尋ねる。さらに、そのもとになる知識は、誰がどのようにして思いついたのかを確認する。もしこの切り分けができず、過去に遡れないなら、信頼性不十分としてその知識を受け入れない。ここはきっぱりする。

こうすると、すべての知識や概念をその第一発見者の観察と思考に照らし合わせて確かめることができる。読者は、第一発見者が書き残したことを追体験して、誤りがあるかないかを確かめられるし、もし誤りを発見したときは現代の科学知識にもとづいてその誤りの訂正ができる。また、第一発見者の言葉が、伝達過程で改ざんを受け、歪められている場合も訂正できる。

これがデジタルに固有の前方誤り訂正という手法である。人類は共有知の誤りを訂正し、さらに発展させることで、ホモサピエンスになれるのだ。

トップ画像は、OSI参照モデルと回線雑音モデルを使って、著者から読者への言語情報の伝達をモデル化したもの。(C) Tokumaru Kumon 2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?