「経営の失敗学」を読み解いてたら「時の運」を味方にする方法まで広がった件#5章-6

「ビジネス名著大全」という、ビジネス名著90冊を厳選し、1冊6ページくらいでまとめてくれている、ありがたい本があります。それを横暴にもさらにスライド1枚にまとめてみました。第五章 成功企業分析+法則化の6冊目は「経営の失敗学/菅野寛」です。

1枚まとめと学び

第五章 成功企業分析+法則化の6冊目は「経営の失敗学/菅野寛」です。

同じ章の五冊目「なぜビジネス書が間違うのか」と失敗に関する分析は非常に似ていますが、本書は「コントロール可能な部分にフォーカスをあて成功確率を高めることが経営」など、それではどうするか?も書かれているので、どっちかを読むなら、断然本書だな、と思いました。

企業が成功するための条件式

負けない戦略✖️他社を凌駕する努力✖️時の運=結果としての成功

本書は企業が成功するための条件式の上記のように、「負けない戦略✖️他社を凌駕する努力✖️時の運」としています。

負けない戦略のためには

「負けない戦略」というのは「負けない」がポイントとなるでしょう。それは「絶対勝てる戦略はないが、踏んではいけない地雷はある」と言っていることにも象徴されています。地雷を踏んでしまうことの代表は失敗だと思います。組織は積極的に失敗をして、それを教訓化して、同じような失敗をしないようにしていくこと一つの対処となると思いました。

ハインリッヒの法則

1件の重大災害の裏には29件の軽災害があり、さらにその裏に300件のヒヤリ・ハットがある(「失敗学のすすめ」より)

他社を凌駕する努力のためには

「ビジネス名著大全」では、第二章で「実行・実践」を扱っています。個人的には、その中でも特に「戦略を、実行できる組織、実行できない組織。 」が挙げている日常業務を行いつつ重要戦略を実行するための「実行の4つの規律」がとても良いな、と思っています。

実行の4つの規律

・最重要項目にフォーカスする

・先行指標に基づいて行動する

・行動を促すスコアボードをつける

・アカウンタビリティ(報告責任)のリズムを生み出す

詳細は、以下の記事を参照いただければ幸いです。

時の運のためには(1):ワイドレンズ

最後は「時の運」ですね。良く挙げられる事例ですが、iPhoneは最初のスマホではないですし、Googleは最初の検索エンジンではないですし、Facebookは最初のSNSではありません。

事業参入のタイミングをどのように検討すればよいのか、一つのヒントとして「ワイドレンズ」という書籍が参考になると思いました。本書では、エコシステムに着目しています。

よくプラットフォーマーという言葉が使われますが、エコシステム、日本語で言えば生態系という言葉を使っていることが、このコンセプトを象徴していると思います。ただ基盤(プラットフォーム)を作れば、価値が生み出されるわけではありません。そこで価値を生み出すためのプレーヤーの存在が重要です。

「ワイドレンズ」が着目するエコシステムの考え方では、エコシステムが有効に働くようにするためには、2つのリスクを明らかにし、コントロールすることが重要だとしています。

その2つのリスクは「コーイノベーションリスク(co-innovation risk)」と「アダプション・チェーン・リスク(adoption chain risk)」です。

コーイノベーションリスクは、自社が狙うイノベーションが他社のイノベーションに依存していないか?というリスクです。スマートフォンであれば、ネットワーク技術に革新がおき、リッチなコンテンツが配信されるようにならなければ十分な価値を発揮できません。

アダプション・チェーン・リスクは、そのイノベーションを起こそうと考えたときに、その価値をエンドユーザーに届けるバリューチェーンが成立しないリスクです。例えば、Kindle端末があっても電子書籍のコンテンツを提供する出版社や著者が賛同しなければ、ただの板です。

「ワイドレンズ」では、こういったリスクを分析するツールや、事例をもとにした対処方法が多く紹介されていた記憶があります。読み直さねば。

今回の「時の運」という観点では、特にコーイノベーションリスクが重要だと思います。タイミングを見定めるということですね。

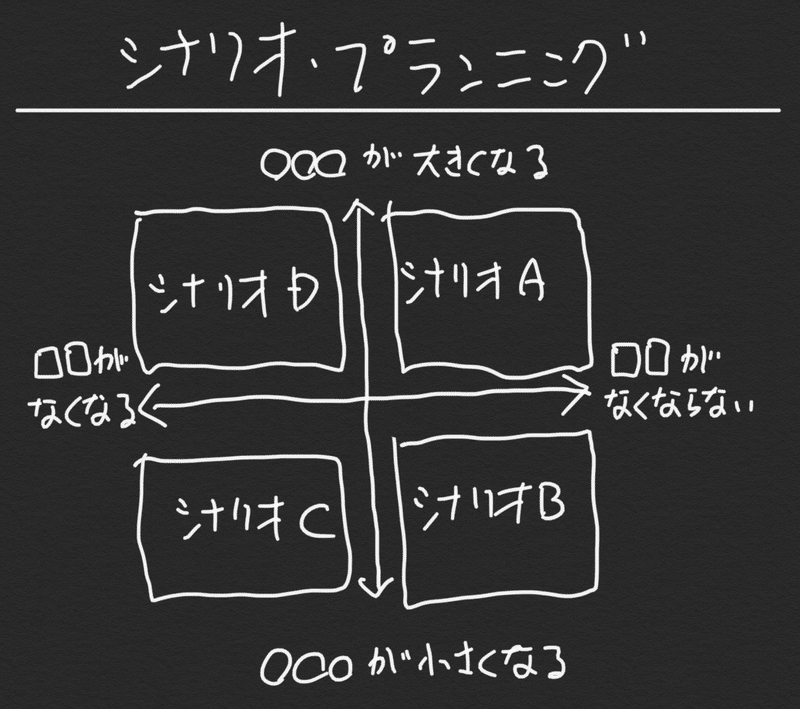

時の運のためには(2):シナリオプランニング

ちょっと違った観点から「時の運」を見てみたいと思います。それは将来のリスクへの対処です。将来のリスクは一つではないことが多いでしょう。無数にあり得る将来を、自社にとって重要なリスクや機会を分析し、あらかじめ備えておく手法にシナリオプランニングがあります。

シナリオプランニングは、未来に対して、自分たちがどう対応していくのかを自分たちにとって重要なトピックについて、特に重要なトレンド・動向を整理してそれぞれを「可能性の分かれ道」のレベルにして行きます。例えば、お医者さんは人が残る・AIにとってかわるとか、分岐のレベルにしてしまう。そういった極端な2方向の分岐で重要なものを組み合わせて、複数の全く異なる結末のシナリオを想定します。

そうやって、特定した複数の結末の、どれに近づいていっているのかをウォッチするために、ニュースからどういう指標をチェックすればいいのかを決決定します。それを信号機といった表現をしますが、シナリオ1の黄色信号になったぞ!と。そうなった際に、いざとなればどうするかを決めておく、という形で主体的に意思決定を先延ばしすることで不確実性に対応します。

これも「時の運」を身に着けるための手法の一つではないでしょうか。

PDF or スライドデータ欲しいという方へのお願い

❤️マークが、10個ついたら、喜びのあまりまとめのPDFファイルをアップしますので、是非、❤️とSNSなどへのシェアよろしくお願いします!スライドデータの方がよい、という場合はコメントいただけると嬉しいです。

以下のようなアンケートもやってます(2021/4/13時点)良かったら、アンケートご協力ください

紹介本

ネタ元

本コンテンツについて

ビジネス名著まとめの記事はこちらのマガジンにまとめていきますので、ご参照ください。

ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。

しのジャッキーでした。

Twitter: shinojackie

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?