ラミー、カラムシとラミーカミキリ

素敵な水色。背中の模様は、いろんな表現の声。

「直立したパンダ」「礼服姿のキョンシー」「ガイコツみたい」「ベストを着たロボット」「タキシードを着たガチャピン」

長男と一緒に育ててます。

ラミーカミキリ

育て方を調べた時のメモのnoteです。

https://www.webtoday.jp/2021/06/ラミーカミキリ.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2583%25a9%25e3%2583%259f%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ab%25e3%2583%259f%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25aa

こんな方はぜひ続きをどうぞ。

ラミーカミキリをこれから育てる

昆虫が好き

ラミーカミキリ

ラミーカミキリは、コウチュウ目・カミキリムシ科に分類される甲虫の1種。初夏にカラムシなどに集まる小型のカミキリムシで、日本では西日本の各地で見られる。名前は本種の食草のひとつであるラミーから。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ラミーカミキリ

自然分布:

インドシナ半島、中国、台湾

形態:

体長10-20mm程度の小型のカミキリムシ。

白緑色の地に黒の斑紋を持つ。頭頂部は黒く、正面は白緑色で複眼は黒。胸部背面に丸い黒紋1対、前翅の前半部と後部に大型の黒紋を各1対。脚は白緑色と黒の部分がある。触角は体長とほぼ同じ長さ。ほぼ黒でわずかに白緑色の部分がある。

生息環境:

カラムシなどイラクサ科草本に付く。国内では、ムクゲに発生することも多い。

温度選好性:温暖化に伴って分布を北上している。

繁殖:

繁殖期:初夏に成虫が発生。

生体的特性:

幼虫は食草の茎の内部と基部に侵入して越冬する。

食性:Boehmeria nivea var. candicans カラムシの亜種、ヤブマオ、アオイ科などの草本。

初夏になると現れる。

体長10〜20mmほどの小型種。

パンダに似た模様と表現される。インドシナ半島、中国、台湾からの外来種。

侵入経路:

繊維作物ナンバンカラムシ(ラミー、Boehmeria nivea)の輸入に随伴して非意図的に持ち込まれたと考えられる。

侵入年代:

国内の最も古い記録は1860~70年代(長崎?)。

しん対馬での初記録は1990年代前半、隠岐諸島島後での初記録は2009年。

ラミー

外来種。

江戸時代末期に繊維をとるため輸入された。

イラクサ科。

麻よりも薄く、肌合いがよく夏に涼しい衣服として、昭和前期まで新潟県などを中心に盛んに生産された上布。

その原料がカラムシ。

・カラムシについて

イラクサ科の多年草であるカラムシの植物としての特徴と分類

・カラムシの歴史について

衣料、紐や縄、編み物、織物、漁網まで様々に利用された歴史

中心産地であった越後・米沢、最上(現在の大江町)、奥会津などでの栽培の広がり

カラムシの民俗伝承

・カラムシ栽培について

過去

福島県奥会津の昭和村で引き継がれてきた栽培法

繊維の取り出し方=「カラムシ引き」と細かい指先の作業となる「糸績み」までを詳述

現在

宮古島市・石垣市・台湾の取り組み

ラミーカミキリを育てる

餌

食草:

カラムシ(ラミー)

ムクゲ

アメリカフヨウ

などの葉や茎

4月下旬頃にはカラムシが生え始める。

野山の道端(平地部)や河川、用水路の脇などにはよくある。公園などではない場合が多い。

カラムシは他の雑草に比べて背が高いので、河川の脇の草むらや雑草が生えた空き地などに目をやると目立つので見つけ易い。

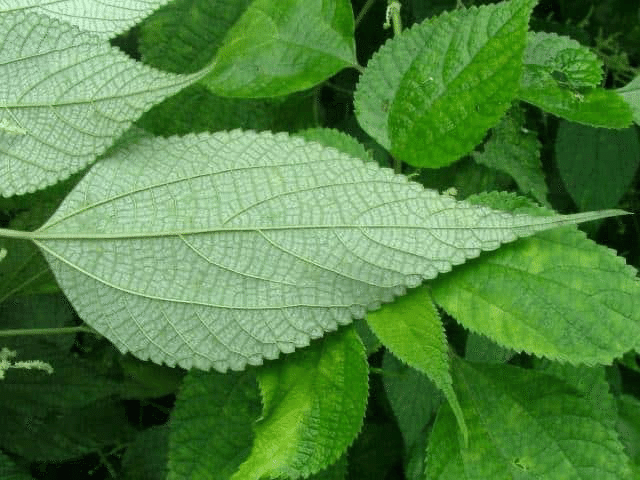

葉の裏が白いのが特徴、見分ける一つの目安。

食べるらしい:

スイカ

昆虫ゼリー

環境

プラスチックの飼育ケース小(160㎜×100㎜×高さ120㎜)で十分。

止まる為の木や草を入れる。

できればカラムシの茎や葉がいい。

休んだり、隠れたりするためのものなので代用は何でもOK。

一日に一回、霧吹きで飼育ケース内を湿り気を帯びる程度に濡らす。

飼育ケースの置き場所は、直射日光の当たらない場所とする。直射日光が当たると温度が上がり、水分もどんどん無くなっていくので、死んでしまう原因になる。

ラミーカミキリは葉の裏側にいることがよくあることから、木陰をイメージした少し暗いところにする。

他の小型のカミキリなら一緒に飼ってもあまりケンカをしない。

繁殖

カラムシの茎を入れておくと産卵する。

寿命

5-9月:成体は5ヶ月ほど

参考文献

人工飼料で幼虫を育てる論文があった。

人工餌料によるラミーカミキリ幼虫の銅育

日本応用動物昆虫学会誌

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010813538.pdf

侵入生物データベース > 日本の外来生物 > 昆虫類 > ラミーカミキリ

https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/60430.html

星野 (2011) 隠岐諸島島後におけるラミーカミキリの採集記録

月刊むし. 490, 28-29

加藤・大林 (2010) 紀伊半島におけるラミーカミキリParaglenea fortunei(鞘翅目:カミキリムシ科)の分布拡大

日本応用動物昆虫学会誌. 54(3), 127-134

中村 (1988) 日本の帰化動物

神奈川県立博物館, 横浜

植物防疫所 (2011) 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項及び第二の二の項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する有害動物及び有害植物を指定する件

http://www.pps.go.jp/law_active/Notification/basis/5/245/html/245.html

下野谷 (2005) 福井県におけるラミーカミキリ (コウチュウ目) の分布拡大状況

福井市自然史博物館研究報告. 52, 99-101

最後まで読んで頂き、感謝です(ペコリ)