大内宿町並み展示館 (2023-04-16)

はじめに

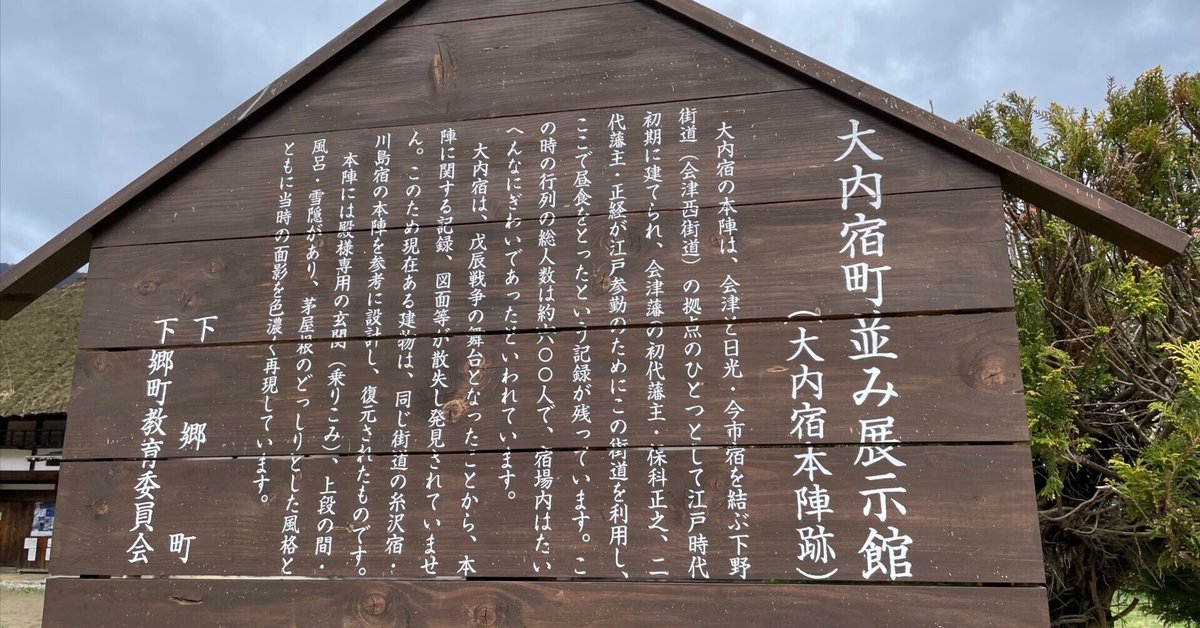

元は大内宿の本陣の施設とのこと。今は大内宿・集落の民俗資料館のような役割で、大内宿の中心に建っている。

個人的気付きメモ

会津藩と天領の境目

南会津に来訪する前に、専門書を購入して事前に学習をしておいたが、大内宿は会津西街道(大内宿では下野街道という呼称を主に使用)の宿場の一つ。イザベラ・バードの日本奥地紀行にも描かれた宿場としても有名。

そんな知識を頭に入れた上で、福島県立博物館ではさらに会津若松周辺=「会津藩=保科・松平家」南会津=「幕府領(天領)」という領地と領主の関係図も頭に加わったのだが、大内宿の展示館に来て「大内峠を境に、南が天領、北が会津藩」というパネル展示と地図を見学した。なぜ大内峠を境に領地を設定したのかの背景までは、パネル展示には説明がなかったが、領地の境目に近い宿場という点で大内宿が重要な宿場であるような印象を持った。

戊辰戦

戊辰の戦で会津藩が新政府軍に敗れるまで、関東以北、奥羽越列藩同盟の諸藩の領地でも戦がたびたび行われた訳だが、大内宿は奇跡的に戦火を免れたとのこと。名主・領主の努力があったような説明の記載が大内宿の展示館のパネルにあったように記憶しているが、どのような努力を行なったかまではパネル展示からは分からず。ここは自分で自主的に深掘りしたくなったポイント。(なので記憶に残っている)

近現代

国道が大内宿を外れたルートをとり、さらに大内ダム建設で近隣が賑やかになったことで街並みの保存活動が本格化し、今に至るといった経緯をパネル展示から理解した。昭和50年代前半に町並み保存の活動が開始されていて、かなり早い時期から組織的に町並み保存活動が始まっている点が気になっていたが、道路網とダムの影響、という説明は一定の腹落ち感がある。もしかするとこれ以外の理由もあるのかもしれないが、インフラ整備観点以外の背景(政治・経済・生活など)がわかるような解説・史料がもしあれば目を通してみたいと思った。

農具

千歯扱き(せんばこき)や唐箕(とうみ)は古くから農業が盛んな土地の歴史民俗博物館によく展示されているものだが、大内宿の展示館でも置かれていた。生産性向上に寄与した農具の代表例で、中高日本史でも民衆の暮らしや経済のパートで農業革命めいたテーマを扱うときに農具の絵が教科書や資料集に掲載されていることも多いと思う。

これら農具は「これ他の博物館でも見たな」と軽くスルーしてばかりいたが、「なぜここに展示されているのか?」「これらの農具が特にこの地域にどのような経済効果を具体的にもたらしたのか?」等々、深掘りしようと思えば多角的に深掘りできそうだな、と今回の大内宿で改めて感じた。

(深掘りした末の考察には、タイムアップで至ることができなかったが)

所感と反省

展示館は私の見学スタイルでじっくり見たら恐らく1時間か1時間半は必要かもしれない。

今回は、私が大内塾が初訪問であったので、高台から大内宿の全景を眺めたり「ネギそば」をいただくなど、定番観光も行ったため、展示館はその分スピーディーな見学になってしまった。

茅葺き屋根の作られ方なども詳しく展示されており、じっくり観たかったが、帰りのバスの時間まで間がなかったこともあり、あまりじっくり見ることはできなかったのが惜しいところだ。(行き当たりばったりの旅程を組む私が問題なのだが)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?