美の来歴㉔ 失われた〈風景〉を探して 柴崎信三

〈故郷喪失者〉東山魁夷と川端康成 その魂の邂逅

〈国破れてこのかた一入(ひとしお)木枯(こがらし)にさらされる僕の骨は、君という支えさえ奪われて、寒天に砕けるようである。君の骨もまた国破れて砕けたものである〉

敗戦から二年余りの冬、畏友横光利一の突然の死を悼んで、川端康成は遺影にそう語りかけた。未完に終わった長編小説『旅愁』で〈西欧〉と向き合いながらついに和解を果たせなかった「同志」の死は、『雪国』で戦時下に日本の風景への郷愁(ノスタルジイ)を手探りしてきた作家の胸底を、激しく揺さぶったのである。

◆日本人初のノーベル文学賞を受賞した川端康成(1968年12月、ストックホルム)

〈横光君。僕は日本の山河を魂として君の後を生きてゆく〉

残された作家は自らにそう言い聞かせて、日本の失われた美と伝統を戦後という時空に掘り起こし、やがて日本人初のノーベル文学賞を受けた。そしてその4年後、卒然と自死した。

「私は日本古来の悲しみのなかに帰ってゆくばかりである」という戦後の呟(つぶや)きは、作家の悲劇的な運命を暗示して間然とするところがない。

敗戦の夏、37歳だった日本画家の東山魁夷は対戦車迫撃兵として配属先の熊本にいた。疎開や召集で飛騨や九州を転々としたあと、二等兵で復員した彼を待っていたように、母親と弟が相次いで逝った。悲しみを抱えた日々のなかで、瓦礫の街と荒れ果てた山河の彼方に画家が思い描いたのは、失われた懐かしい日本の風景であった。

冬枯れた房総の山間の枯葉を踏みしめながら甲信の山並みを遠望した『残照』。信州の茅野から諏訪へ向かう小川の流れと早春の山々を描いた『郷愁』。青森の種差海岸の牧場を再訪して、記憶のなかの風景を蘇らせた『道』。この時期の作品はどれも、人生の悲傷を抱えて荒廃した祖国の風土に向きあい、風景画家として生きることを選んだ画家の決意の証しである。

◆東山魁夷㊤と川端康成㊦

10歳ほど年長で文壇の中心にあった川端と画家が親密な友情を結ぶのは、日本が復興から高度成長期へ向かう1955(昭和30)年である。出版した小説の装丁を担当した縁で鎌倉の川端邸を訪問したのをきっかけに、頻繁な手紙のやり取りが始まった。川端の自死まで17年の間、合わせて100通に及ぶ書簡が二人を行き来した。

〈むかしから古木大樹に生命の深淵を見取る私は、地方にそれを求めて歩いたこともあって、東山さんの大樹や樹根の絵に、私の感じやうがある〉

川端はあるときこう記して、東山の静謐な風景が伝える深い精神性と、官能を湛えたみずみずしい画面への共感を伝えた。東山もまた、王朝の〈あわれ〉や〈無常〉と響きあうこの文豪の世界に迎えられて、魂の安らぎと幸福をかみしめた。

戦時期に書き継がれた川端の『雪国』は、上越の温泉地を舞台に作家の主人公と芸者の駒子の交情を描いて、その嫋々(じょうじょう)とした物語が国民の心をとらえた。隠れ家(アジール)のような温泉宿に揺蕩(たゆた)う抒情は、戦時下に寄る辺を失った日本人にある種のユートピアとして迎えられたのだろう。

戦後日本を象徴する二人の芸術家は手紙の往還にくわえて、鉄斎や乾山の骨董を前にして対話を重ね、日本の各地へ旅路をともにする。その親密な絆を結ばせたのは、〈戦争〉を挟んだ二人に共通するハイマートローゼ、つまり「故郷喪失者」の感覚だったのではなかろうか。

〈私はハイマートローゼですから、どこの国の人間も、人間であるという、いわゆる普遍的な人間性の上に立って、平静にものを見るということが、ある程度可能なのです〉

東山は随筆『六本の色鉛筆』でそう述べる。境涯を通して日本の山河を描いた画家が、実は深い思いを込めたのが、フィンランドやスウェーデンなど、北欧諸国の風景である。

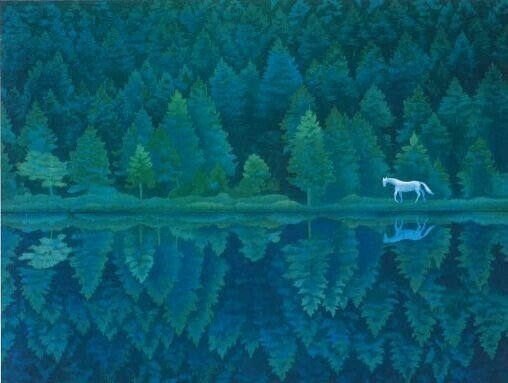

◆東山魁夷「白馬の森」(せとうち東山美術館)

横浜の船具商の家に生まれて神戸で育った画家は東京美術学校(現東京芸大)を卒業後、ベルリンに留学した。ドイツや北欧の異郷の風景に親しんで祖国へ戻ると、戦局は次第に悪化していった。敗戦は戦災で荒れ果てた祖国の風景に加えて、おのれの肉親を次々に失う不幸が画家に追い打ちをかけた。現実の〈故郷〉の風景は心の中で、茫々(ぼうぼう)と流離していったのである。

「故郷喪失者」という点では川端も同じであった。大阪の医家の長男に生まれて幼くして父母、そして姉と祖母を次々に失い、孤児となった。生地を離れて文学的な彷徨を重ねる青年にとって、〈故郷〉の風景はあらかじめ失われた場所にひとしい〈幻のトポス〉であったのだろう。

戦前の川端が「新感覚派」と呼ばれたモダニズムの洗礼を受けて、日本の伝統に息づく抒情精神への容赦ない批判者として振舞ったことはよく知られる。古典文芸の底流にある後ろ向きの抒情を「自らの悪血を飲む苦さ」と呼んだ履歴は、後年ノーベル文学賞受賞記念講演で「一輪の花は百輪の花よりも華やかさを思わせる」と日本の美学を謳いあげたのと比べてみても、驚くべき径庭(けいてい)がそこにはある。

〈私は戦いがいよいよみじめになったころ、月夜の松影によく古い日本を感じたものであった。私は戦争をいきどおるよりもかなしかった。日本があわれでたまらなかった〉(『天授の子』)。

祖国の風景が仮想されたものであったからこそ、戦後の風景の「不在」が川端の大きな主題として立ち上がってきた事情は想像するに容易(たやす)い。

「京都は今描いといていただかないとなくなります。京都のあるうちに描いておいて下さい」。高度成長のさなか、川端は繰り返し東山にそう促して連作の「京洛四季」にそれが実を結ぶ。古都の山並みや景観がいずれ形を変え、消えてゆくことを憂えたのである。

◆東山魁夷「冬の華」(1962年、川端康成『古都』の口絵)

この年、ノーベル文学賞を受けた作家はストックホルムでの受賞記念講演で道元や明恵から古典文学、生け花や茶の美を説いて日本文化の粋を世界に伝えた。自裁したのはその4年後である。

その日、東山は個展で訪れた九州の天草の宿に妻と滞在していた。夕刻、煌めく星の大きな瞬きに胸騒ぎを覚え、ほどなく電話で川端の変事を知った。「自分のかなしみと日本のかなしみ」が溶け合った二人の歩みに、実は〈戦後〉という同時代の「故郷喪失者」の痛みが通い合っていたことを、画家はその時ようやく理解するのである。

◆標題図版 東山魁夷「残照」(1947年、彩色、紙本、東京国立近代美術館蔵)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?