美の来歴㉒寂しいアメリカの肖像 柴崎信三

孤高の画家ワイエスが秘したモデル〈ヘルガ〉

1986年8月、米国ペンシルベニア州の美術蒐集家、レナード・アンドリューズがアンドリュー・ワイエスの未公開の作品240点を購入して公表すると、米国のジャーナリズムはその評価を巡って騒然となった。

『USA TODAY』紙は特集を組み、「彼の絵が大騒ぎされるのは、牧歌的でセンチメンタルな過去を描いて郷愁を誘うからだ。実際にそんな過去はなかったのに」というコメントの一方で、「ワイエスはアメリカ屈指の傑出した画家であり、彼ほど誤解されてきた画家はいない」という擁護論を繰り広げた。

反響が沸騰するのは必然であったろう。〈ヘルガ〉というタイトルで新たに公表された240点はすべて、画家が過去15年間にわたって隣人の人妻をモデルに描いてきたもので、作品の存在は画家の家族にも長らく秘匿されてきた、というのである。

ヘルガ・テストーフはドイツ生まれの移民で、フィラデルフィア近郊の農村チャッズフォードに夫と4人の子供と暮らす平凡な農婦であった。田園のなかにアトリエと広々とした母屋、それに独立戦争時代の製粉所が点在するワイエス邸の隣の農場主のところへ、介護の手伝いで来ていたヘルガが初めて画家と会ってモデルになったのは1971年、38歳のときである。

ゲルマン系のゆるぎない体躯を持つヘルガはすでに若くはなく、洗練や美貌とも程遠い。そこにこそ、すでに初老期にあった画家は激しく創造のモチーフを刺激されたのであろう。

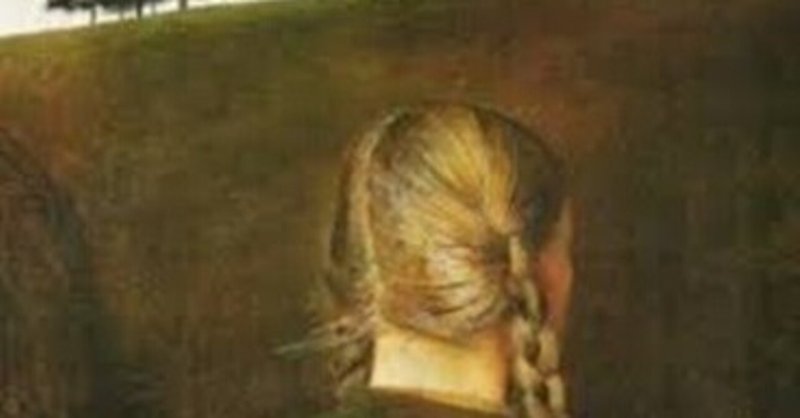

夥しいアトリエの裸体画がある。ヘルガの逞しい裸身が放つ生命力とエロスは、画家の魂を揺り動かした。戸外の風景を背景にしてヘルガの移ろう表情を捉えた肖像はテンペラや水彩、ドライブラッシュなどさまざまな素材によって描かれている。褐色を基調とした、やや粗い筆触から伝わるのは、開拓地だった米国という風土の片隅で、画家とモデルとの間にゆきかう〈孤独〉の交響でもある。

〈私はモデルと恋に落ちなければならない。それは木や犬を描くときと同じことである。私は夢中にならなければならない。ヘルガがカーナーの道を歩いているのを見たとき、それが起こったのだ。彼女は圧倒的な、驚くべき金髪の女性だった〉

ワイエスが残した言葉は、ヘルガというモデルに出会った時に画家に湧き上がった心のときめきを余すところなく伝える。

妻にもヘルガの夫にも知られることなく続いたという、15年にわたる画家とヘルガとの秘められた日々をメディアは「世紀の密会」と呼んだ。しかし、240点の連作〈ヘルガ〉の公表にあたっては妻のベッツィも立ち会っている。これは画家とその妻、それに一人の無名のモデルが演じた〈片隅のアメリカ〉の隠れた物語だったのかもしれない。

アンドリュー・ワイエスは20世紀米国を代表する写実画家である。自宅のある故郷のフィラデルフィア近郊の農村と別荘のあるメーン州クッシングを生涯離れることなく、変わらない田園の風景と近隣に暮らす人々の姿を、静謐で孤独な詩情を湛えながら描いてきた。

アンドリュー・ワイエス『編んだ髪』(1979年、〈ヘルガ〉連作のなかの一つ、テンペラ、個人蔵)

ここには戦後の冷戦下、物質的な繁栄を謳歌しながら世界の主役として振舞う、自信と驕りに満ちた米国人の姿は微塵も窺えない。〈ヘルガ〉を含めてワイエスの作品に登場する人と風景の造形は、建国以来世界各地から移り住んで広大な自然を切り開き、町を作って自立した新世界を生きてきた米国人の〈人生〉の表徴にほかなるまい。

ボストン近郊のウォールデン湖のほとりに小屋を建て、自給自足で暮らしながら文明への考察を重ねた思想家、ヘンリー・ソローから、ワイエスは少なからぬ影響を受けた。著書『森の生活』にソローはこう記している。

〈私は地平線を独占しているが、そこは森の境界をなしている。また一方には鉄道が池に接し、他方には林道沿いの柵が遠方に見える。けれどもおおまかに言えば、私の住んでいる場所は大草原にでもいるかのように寂しいのである〉(佐渡谷重臣訳)

ワイエスの作品の舞台はソローが「半マイル以内には一軒の家すらも見えない」と書いたウォールデン湖畔と同様、巨大な米国社会の周縁に孤立した農村に広がっている。画家の官能的なまなざしが自然に抱かれた集落の隣人たちや閑寂な風景をとらえた時、それは当たり前のように人と人を結ぶ濃密な空気を伴って、観るものを私小説風な物語の世界へと導いてゆく。

初期の代表作の『クリスティーナの世界』(1948年)のモデルは、メーン州の別荘の近くに住むオルソン家の娘である。

草原に身を横たえた若い女性が身をよじるようにして丘の上の家を振り返っている。「丘の上の町」は新約聖書の「マタイによる福音書」から引用された米国建国の理想の象徴でもある。

無駄のない美しい構図だが、その背後には微かな不穏の気配があり、演劇的な空間が忍び寄る。ワイエスが描いたクリスティーナは生まれついて身体に障害を持ち、腕を使って這いながら移動するのが日常だった。丘の上の家を仰いで、不如意な体を折り曲げた少女へ向ける画家のまなざしは、痛みのなかで人生の宿命に向きあっている。

アンドリュー・ワイエス『クリスティーナの世界』(1948年、テンペラ、ニューヨーク近代美術館蔵)

自身も病弱で孤独な少年期を送った画家は、クリスティ-ナから受け止めた密かな啓示に動かされて、以降30年にわたってこの女性を描き続け、200点に及ぶ作品のモデルとなった。

このほかにも、隣家の農場主のカール・カーナーとアンナ夫妻、フィンランド人とネイティヴアメリカンとの混血の友人、ウォルター・アンダーソン、やはり近隣に住む14歳の少女、シリ・エリクソンと、ワイエスの作品のモデルはほとんど無名の近隣の人々であった。

連作〈ヘルガ〉のモデル、ヘルガ・テストーフもそうして出会った農家の主婦である。画家はこんな言葉を遺した。

〈なぜアメリカの風景を描くのか、と人は言う。そこには深さがない、深さを知るにはヨーロッパに行かなければ、と。私にとってそれは意味のないことだ。深遠なものを得たいと思ったら、アメリカの田舎にこそ、それがあるのだ〉

爛熟する文明の飽和点として20世紀の米国美術を眺めれば、アンディ・ウォーホルやジャクソン・ポロック、あるいはジャスパー・ジョーンズといった美の冒険者たちの名前が浮かび上がる。しかし、ワイエスが描いた〈ヘルガ〉の静謐の世界もまた、紛うことない〈20世紀のアメリカ〉の姿なのである。

表題図版 アンドリュー・ワイエス『農道(farm road)』(メゾナイトにテンペラ、1979年、個人蔵)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?