哺乳類大行進2024。

皆さん、おはこんばんにちは。今回は、この前訪問した大哺乳類展3についてのお話を軽くさせていただこうかと思います。是非とも最後までお付き合いお願い致します。

1.大哺乳類展のこれまで。

タイトルに3とついている通り、大哺乳類展は今までに2度行われています。1度目は2010年(=平成22年)。陸と海、2つずつに分けての開催でした。

2度目は2019年(=平成31年=令和元年)。テーマは「生態」。実をいうと、国立科学博物館の特別展を1人で見に行ったのはこれが初だったので、個人的に印象深い特別展でもありました。

そして3度目となる今年のテーマは「分類」。以前と今では大きく変わりつつある、哺乳類の(進化系統的な)仲間分けを主軸にした特別展です。

2.哺乳類分類最前線。

最近、今までの骨格や外部形態等に加え、DNAの解析も行われるようになり、これまでとは一味異なる分類がなされつつあります。

その代表の1つが、食虫目。モグラやハリネズミ等の他に、姿形や生態が似ているテンレックやハネジネズミ、ツパイ等も含まれていました。しかし、今ではテンレック等はなんとあのゾウに、ツパイはサルに近縁な仲間といったように、単に「似ている」だけでは終わらないことになっているのです。

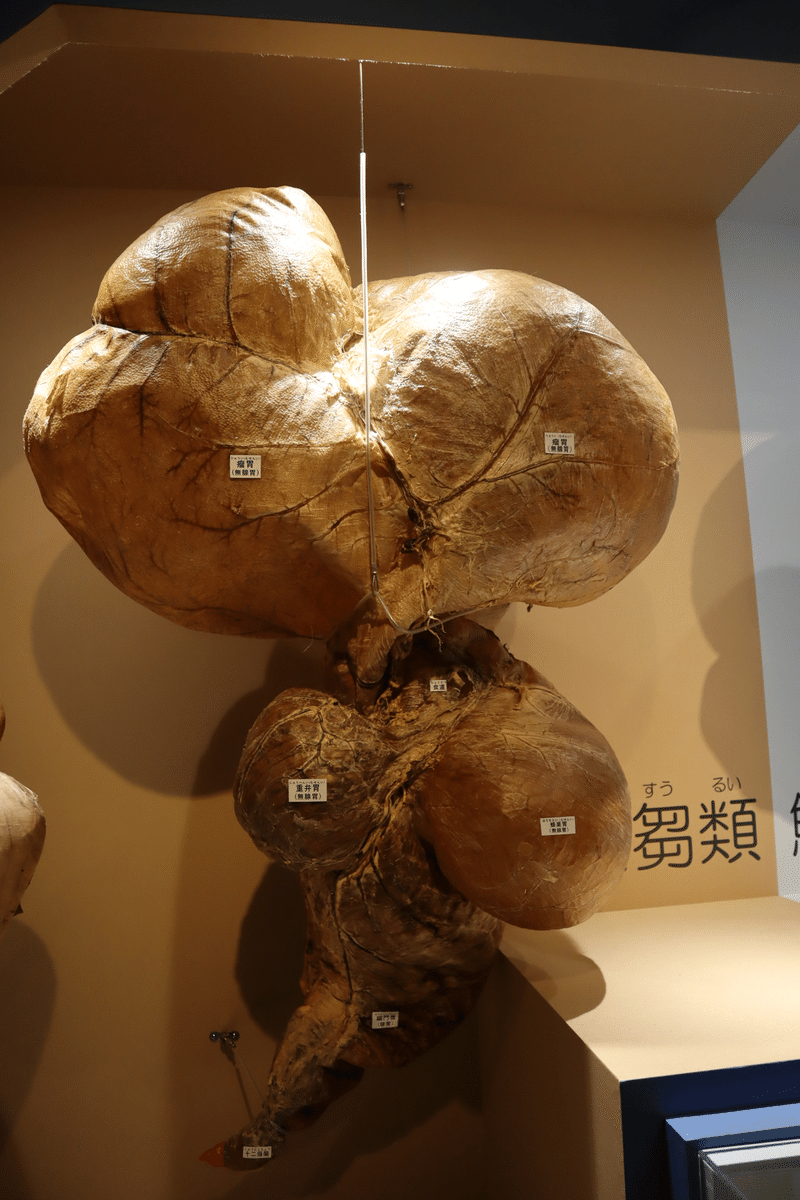

それから、クジラの仲間の分類。遺伝子の解析により、カバに近縁なグループだということが判明し、鯨偶蹄目という、ウシやブタ、シカ等と同じ目になっています。また、胃の形等が似ていることも、同じ分類への後押しになっています。

3.印象に残る展示あれこれ。

ここからは、個人的な注目点をいくつかご紹介していきます。

3-1.今はもう見られないあの動物。

今から40年近く前、ある動物が国内から消え去りました。その名はレオポン。ヒョウを父に、ライオンを母に持つ雑種で、かつてとある動物園(現存しない)で生み出されて飼育されていました。

種とは何か。私たちの都合のみで異なる種を交配させることに果たして意味はあるのか。考えさせられます。

3-2.贅沢品の使い道。

ハンティングトロフィー。動物の頭部の剥製で、趣味としての狩猟の記念品です。金持ちの邸宅によく飾られているイメージがありますよね。

そんなのを他にどう活用するのか…?、と思うかもしれませんが、それはそれで立派且つ貴重な標本の1つ。時には種を判別する手段にだってなり得るのです。

3-3.往年の人気者たち。

動物園にいる数々の動物たちは、その多くが希少な野生動物。たとえ亡くなっても、そこから得られる情報は決して少なくなく、かつ貴重なものばかりです。

国立科学博物館では、各地(特に首都圏)の動物園から動物たちの亡骸を引き取り、貴重な研究材料としています。その中には骨格標本や剥製となり、展示される物もあります。今回の特別展でも、かつて人気を集めていた動物たちが一部展示されています。

生きていた時も死後も、私たちにとって有り難い存在であり続ける彼らに対しては、ある意味頭が下がります。

4.哺乳類たちの集結。

この特別展の最大の売りはやはり、多種多様な哺乳類たちが一堂に会す様。

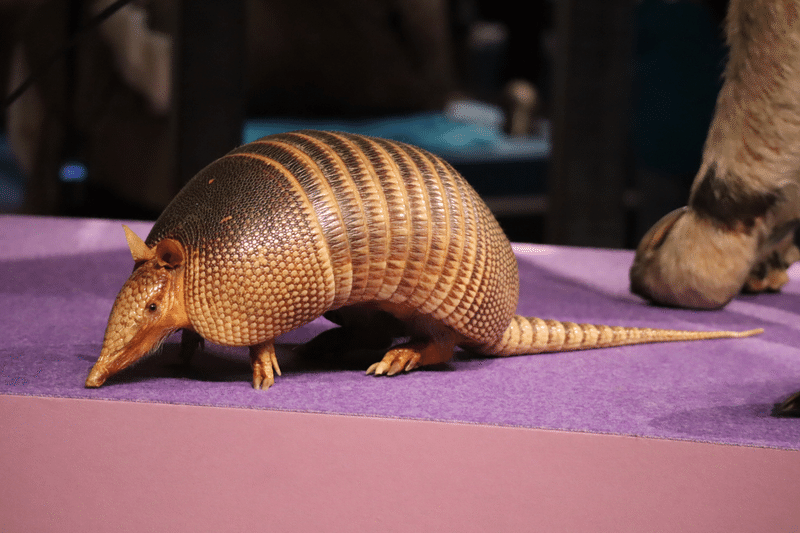

床の色は、その種が属する大きなグループ(単孔目は橙、有袋類は黄、アフリカ獣類は赤、異節類は紫、ユーアーコンタグリレスは緑、ローラシアテリアは青)ごとに分けられています。

同じ色の床の上にいる哺乳類でも姿形は色々なので、似ている点や異なる点を見比べてみたりするのも楽しいかも。

5.最後に。

長い年月の間、日々行われ続けている哺乳類の分類ですが、まだまだ完全とは言い難いそうです。そもそも、私たち人間も含めた、現生する哺乳類だけで何千種もいるので、全て理解し尽くすのは至難の業。絶滅した種も沢山いますし、とてつもなくスケールの大きな話です。

これからどのような新事実が判明してくるのか。それは私にも分かりませんが、今から胸が高まります。

3度目の大哺乳類展、とても楽しく興味深い内容が盛り沢山の良き特別展でした。6月16日までの開催なので、お早目に。

今回は以上とさせていただきます。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?