平行世界風の文字「パラレル文字」の魅力を全力で紹介する

突然ですが、トップ画像に使われている文字を見てどう感じましたか?

パッと見普通に読めそうで読めない、不気味で気持ち悪いけれどどこか惹かれてしまう、僕はそのような印象を抱きました。

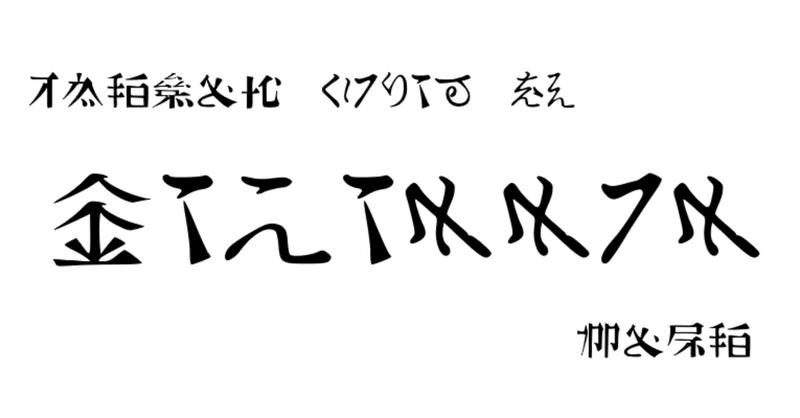

この文字は「かいめつフォント」というしゃにす氏が製作したフォントで「HEIKOU sekai fu」「Parallel」「MOJI」と書いたものです。パラレルワールドの日本語をテーマにして作成されたフォントで、無料配布もされています。

似てるけどちょっとどこか様子がおかしいパラレルワールドの日本語フォント作った。怖い pic.twitter.com/V1VUOud7qk

— しゃにす (@syanisu) July 18, 2015

このような、日本語的な特徴を持ちながらも決して日本語ではない、まるでパラレルワールドで使われているような文字のことを、ここで「パラレル文字」と名付けることにしましょう。

今回の記事では、そんなパラレル文字について、そしてその気持ち悪さと面白さについて、紹介していきたいと思います。

1.パラレル文字に親しむ

まずはパラレル文字に慣れ親しんでもらうため、かいめつフォント以外の例をいくつか見ていきましょう。

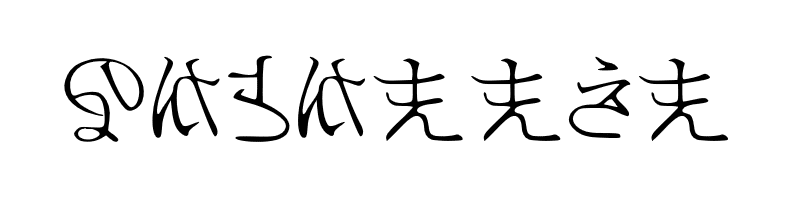

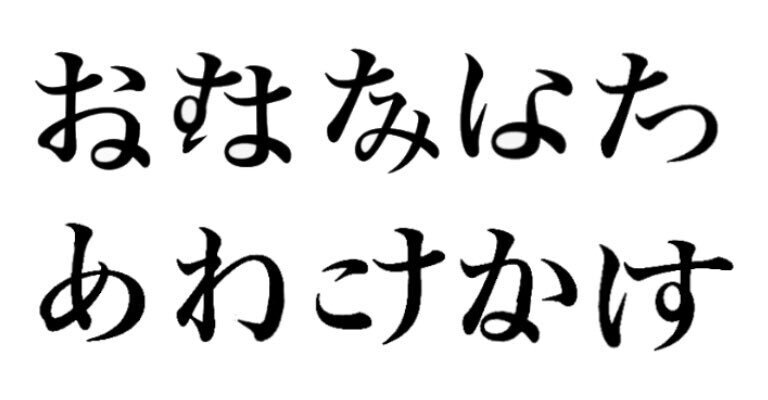

■パラレル明朝

↑パラレル明朝で書いた「Parallel」の例。

まずはY_NAKAJIMA氏制作の「パラレル明朝」です。先程のかいめつフォントに触発されて作られたそうで、漢字風の文字とひらがな風の文字が混在している、という構成も踏襲されています。

全く形状の異なる文字が何種類もごちゃまぜになって文章が書かれる、というのは日本語の大きな独自性ですが、この雰囲気を守りつつ文字の形だけが変だと、「どう見ても外国語ではないんだけど日本語でもない……何だこれ……」感が増しますね。

■異端仮名

↑異端仮名で書いた「パラレルワールド」の例。

続いて紹介するのは、参環(まいりわ)氏制作の「異端仮名」です。

ひらがなの丸みを帯びた構造とカタカナの角張った構造が混ざり合い、なんとも言えない気持ち悪さを醸し出していますね。上の2つとは違い、何が書いてあるか読むことはできるので、文章の内容と合わさるとより異常性が高まりそうです。

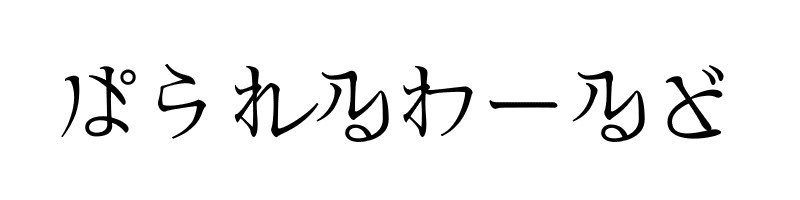

■「平行世界の日本で使われていそうな文字」

↑作者の南嶋コマンド氏のツイートより引用。

togetterから。フォントではないですが、パラレル文字の条件にバッチリ当てはまっているので紹介します。

元ネタとなったひらがなが分かる分、「人間の体を継ぎ接ぎして作られた、もはや人とは呼べない異形の生物」のようなキモさがあって大変良いと思います。

■「イラスト自動生成で現れる文字」

このイラスト自動生成で現れる日本語っぽい謎のテキストが並行世界で使われてそうな言語っぽくてたまらん(笑)。 https://t.co/3qPDOYp9yB pic.twitter.com/EXAEcyzUOv

— 妹尾雄大 (@senooyudai) January 20, 2021

↑サイトより引用。

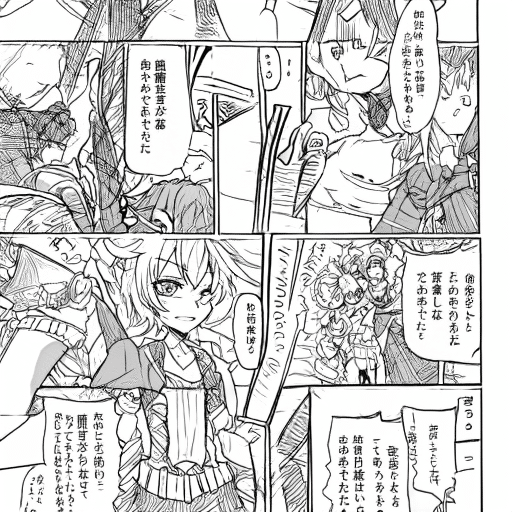

最後に紹介するのは、「This Anime Does Not Exist」というサイトで生成される文字群です。

このサイト自体は、インターネット上をクロールして見つけたイラストをAIで学習し、アニメ風のイラストを自動生成するものです。しかし、文字まで上手に生成することは不可能なのか、日本語の出来損ないみたいな文章が大量にできちゃっています。

これを見ていると、日本語を全く知らない外国人が日本語で書かれた文章を見たらこんな感じになるのかな……などと想像が膨らんできます。(いわゆる日本語のイデアを抜き出しているというか)

僕達は生まれたときから日本語に触れており、日本語を外国語として捉えるのは難しいですが、パラレル文字を眺めることで母語たる日本語の奇っ怪さを体験できる、というのはなかなか面白いですね。

2.パラレル文字の条件

さて、ここまで色々とパラレル文字を見てきたわけですが、ある文字がパラレル文字たり得るためには、とある条件が必要になります。それが、

パラレル文字は日本語に近すぎても遠すぎてもいけない

ということです。

日本語の文字や文法に近すぎると、ただ字が汚いだけ・間違いが多いだけの日本語になってしまい、パラレルワールド感が出ない、というのはわかると思います。しかし、逆に日本語から遠すぎてもパラレルワールド感は失われてしまいます。

■例1:タイ文字

例えば、タイで使われているタイ文字を見てみましょう。

↑タイ文字の看板。画像は『タイ語の素』より引用。

異国感は確かにありますが、パラレル文字という感じではないですね。文字中に含まれる丸や、文字の上部に付いている符号の雰囲気が日本語とかけ離れており、全く別の言語として受け取ってしまうのが原因だと考えられます。

■例2:ヘブライ文字

次に、イスラエルの公用語であるヘブライ語で使われている、ヘブライ文字を見てみましょう。

↑ヘブライ文字の看板。

画像は『なんちゃってヘブライ語講座』より引用。

こちらは結構パラレル文字感があります。ちょっと前に流行った「日本人には読めないフォント」を思い出しますね。日本語のカタカナに似た文字が多く含まれていながらも、それで読もうとしても意味がさっぱりわからない、というのがパラレル感を増幅させています。

しかし、全部の文字がカタカナ風なので、やっぱり異国感の方が強く感じられます。(そもそもカタカナはほぼ直線だけで構成されているので、似たような文字を使う言語なら他にもあります)

■例3:西夏文字

では最後に、かつて中国に存在した王朝、西夏で使われていた西夏文字を見てみましょう。

↑西夏文字。画像は『weblio辞書』より引用。

そうそうこれこれ!!!!

パッと見の構造は漢字なんですけれど、よく見ると漢字では絶対にあり得ない形をしているところに強いパラレル文字感があります。中国の簡体字とはまた別の趣が見受けられますね。全部の画数が異様に多いのも「異常増殖」という感じがして、気持ち悪さを加速させている気がします。

このように、パラレル文字がパラレル文字足りうるためには、日本語との丁度いい距離感が重要です。仮に西夏文字とヘブライ文字をミックスさせてみればさらに日本語に近づき、ますますパラレル文字感が強まるでしょう。

(余談ですが、西夏文字と似た雰囲気の文字で契丹文字というのがあるので、興味がある人はこっちもチェックしてみてください)

3.パラレル文字が不気味な理由

さて、ここまで散々パラレル文字は不気味だ、気持ち悪いと言ってきましたが、そもそもなぜ僕達はパラレル文字を見て「気持ち悪い」と感じるのでしょうか。

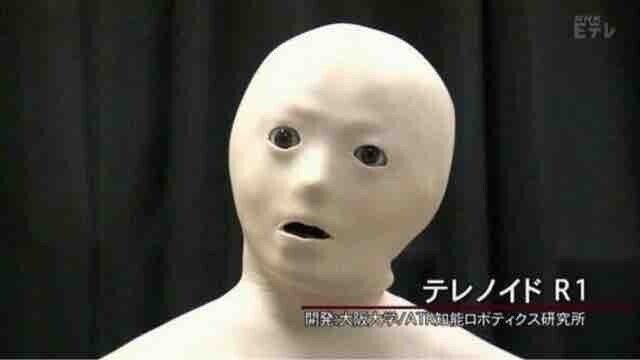

僕はこの原因を、「不気味の谷現象」と同じことが起きているからではないか、と考えています。

↑不気味の谷現象の例。

「不気味の谷」とはロボット工学の世界で見られる現象です。ロボットの見た目を人間に近づけていくと、最初は段々と好感度が上がっていくが、似ている度合いがある一定のレベルを超えると一気に好感度が下がる、というものです。そして、さらに人間に寄せて全く区別がつかなくなると、再び好感度が上がると言われています。

上記の記事によると、不気味の谷現象が起きる原因は『非人間化』にあると言われています。

人は、人間に非常に近い見た目のアンドロイドの顔を見せられると、最初の一瞬だけそれを人間だと判断します。しかしその後数百ミリ秒の内に微妙な違いに気づき、有生性(人間だと感じる度合い)が一気に低下するのです。

このような有生性の急激な減少によって、見た人は気持ち悪さを感じるのだろう、と述べられていました。

この考え方は、パラレル文字を見たときの印象にも応用できます。パラレル文字を目にした時、我々は最初の一瞬だけ、それを日本語と判断します。しかしその後すぐに「あれ……?なんか違う……」と気づき、その強烈な違和感に気持ち悪さを感じるのではないでしょうか。

4.文字化けとパラレル文字の共通点

また、コンピューターで文字を表示させると時々現れる「文字化け」にも、パラレル文字との共通点があります。

文字化けに恐怖を感じる、という人はそれなりにいると思いますが、日頃から慣れ親しんでいる日本語が使われているのに、その意味が全く読み取れない、という点では、パラレル文字と共通する要素があります。

実際、ここは平行世界だ、という印象を感じさせるために文字化けを活用する、という例もいくつか見受けられます。

マンションの廊下を通って、コンビニに向かうんだけど町内会の掲示板がある。そこに目をやると違和感を感じた。見てみるとなんだか脈絡のない文書ばっかりなんだ。

ア活めるゆフィ柿のさと

とか日本語をごっちゃ混ぜにした文書が書かれてる。

↑異世界に行った、という語り手が見た掲示板に書かれていた文章。

↑オモコロの原宿さんが、現代アートというテーマで作った作品。普通のメニュー表の体裁を取りながらも、文字化けした文章と謎の料理が並び、不思議な感覚を覚える。(画像は記事より引用)

共に不気味な印象を与えるという点では、文字化けをパラレル文字の仲間に含めてみてもいいかもしれません。

↓以下文字化けに関するおまけリンク。

世界一怖いブルスク出た pic.twitter.com/PZIQQ7mJkb

— あぱっち (@abbbbww) July 25, 2020

5.まとめ

以上、具体例からそれが不気味な理由まで色々と解説してきましたが、パラレル文字(+文字化け)の世界、楽しんでいただけたでしょうか。

日常ではめったに触れられない文字だからこそ、怖いもの見たさで惹きつけられてしまう、そんな魅力がパラレル文字にはあると思います。

それでは皆さん、

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?