センター試験「生物基礎」を解いてみよう——教科書をちゃんと読もうねというお話

週末はセンター試験が開催されました。生物系のサイエンスライターだし、せっかくなので生物科目の問題を解いてみることにしました。果たしてサイエンスライターと名乗るにふさわしい点数を獲得することができるのか!?(9年連続使っている文章のコピペ)

文系志望が解く生物基礎

この記事では、まず「生物基礎」にチャレンジします。この科目を選択するのは、文系学部志望の受験生です。文系学部を志望する場合、「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目選択しますが、多くの受験生は「化学基礎」と「生物基礎」の組み合わせを選択します。

つまり、生物基礎という科目は、文系のほとんどが解く問題と考えてください。問題と解答はいろんな予備校のウェブサイトにあります。

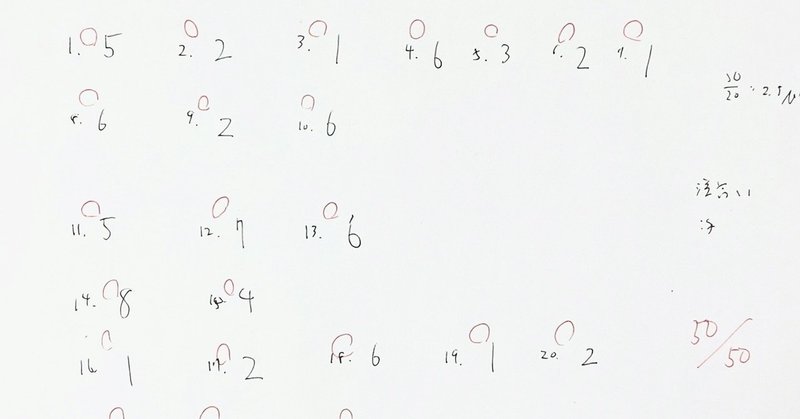

さて、僕の結果は……

50点満点で50点!生涯現役!

教科書を隅から隅まで読もう

傾向としてはいつもどおりで、基本的に知識を問うもの、たまに実験結果から考察するもの、というパターン。考察もそこまで複雑なものではないけど、慣れてないと苦労します。知識を問うものも、教科書ではコラム的な扱いのところから出たので、教科書を隅々まで読んでいないと苦戦するかも。

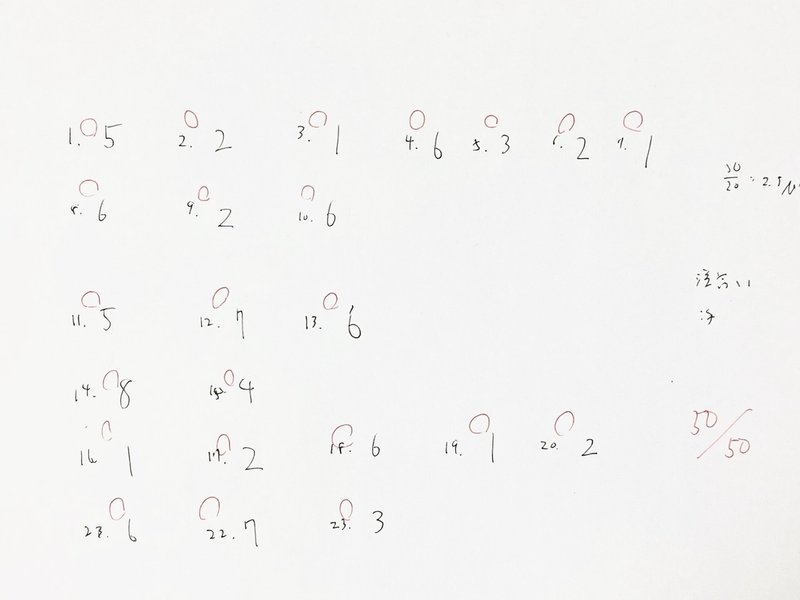

例えば解答番号6の問題。

手元にある東京書籍と数研出版の教科書だと参考扱いなので、読む優先順位を低くしていると答えにくくなりそうです。ちなみに答えは6番。

今年の問題で気になったのは、問題数がやけに多いこと。今までは3つの空欄を組み合わせで答えるところを3問バラバラに答えさせるものがありました。考察問題では少し時間が足らなくなるかも、ですね。

大学入学共通テストを意識した問題はあったけど

来年からの大学入学共通テストを意識した問題も。センター試験はずっと説明文を読んでから答えるスタイルでしたが、今年は会話文形式が出ました。

ホタルとヒカルのキラキラコンビ✨

実際には会話文であってもなくてもそこまで違いはないです。ちょっと中途半端でしたね。ただプレテストでは会話文が考察になっていたので、来年からは考察問題もしっかり対策する必要があるのは確かです。

さらりと歴史的快挙に触れる

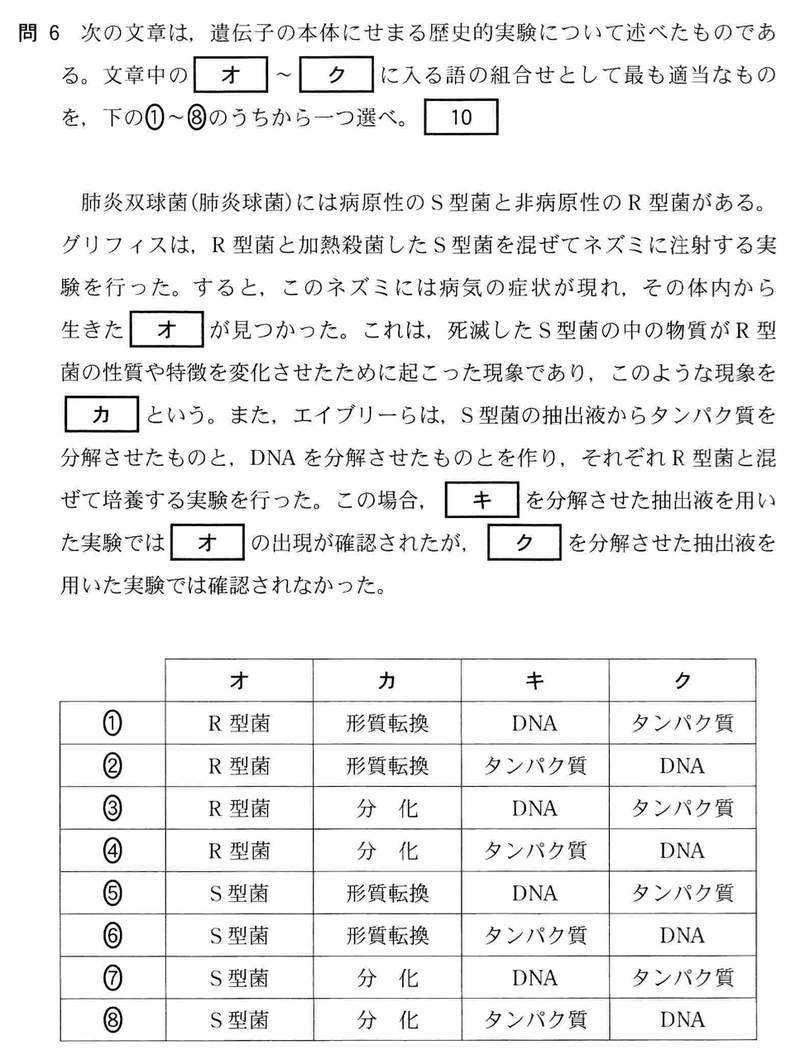

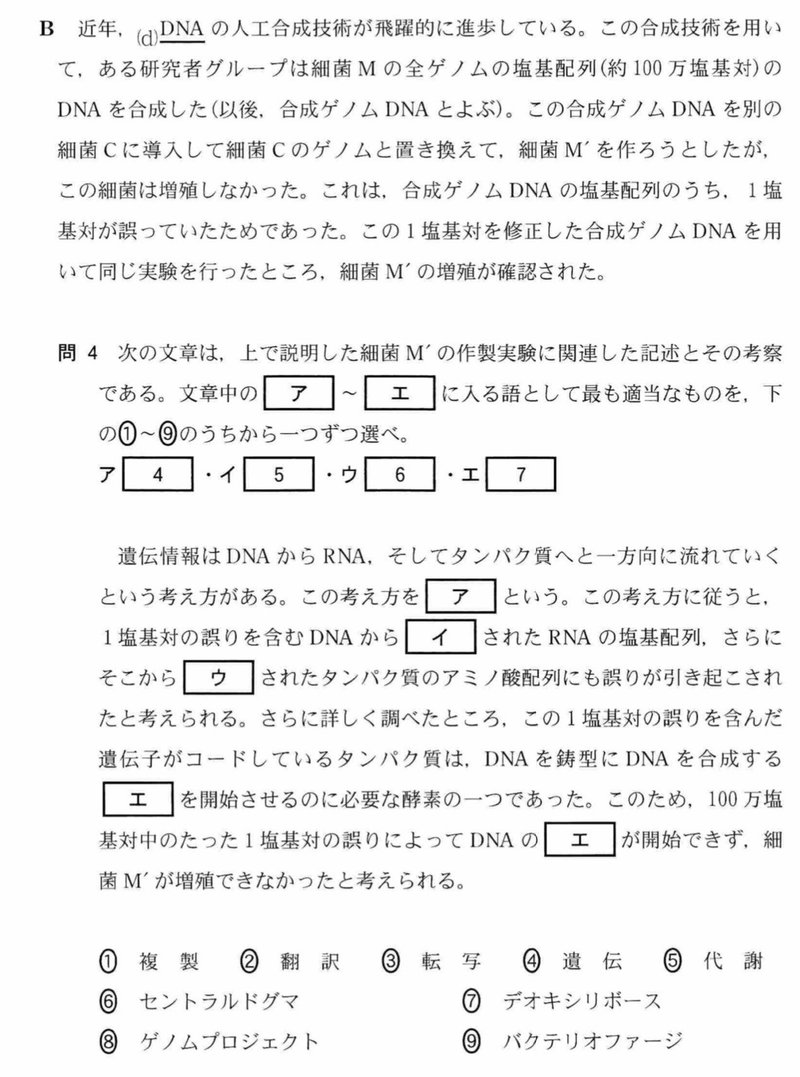

個人的にびっくりしたのがこの問題文。

問題そのものは簡単ですが、驚いたのは問題文のここ。

ある研究者グループは細菌Mの全ゲノムの塩基配列(約100万塩基対)のDNAを合成した

さらりと書いてあるけど、100万塩基対のDNA合成なんて普通の研究室でできるものではないです。そして元ネタは、2010年に『Science』誌に掲載されたクレイグ・ヴェンターの論文なのは間違いないでしょう。

論文では、細菌であるMycoplasma mycoidesのゲノムDNA108万塩基対を人工合成してMycoplasma capricolumという別の細菌に入れます。問題文では細菌Mの合成ゲノムDNAを細菌Cに入れていて、イニシャルも合っていますね。

問題と直接関係ないとはいえ、10年前の論文をもとに問題を作るとか、レベルの高いことをやっているのが今の生物基礎です。

(ちなみに答えは順に6, 3, 2, 1)

今年のネタ枠

他の教科では毎年ネタになりそうな問題が出てくるセンター試験ですが、今年は生物基礎も参戦したようです。

三平が釣りなんてわかるわけないでしょーが!!

おすすめ図書

↑生物基礎を受けるならこれを読んでおけば間違いなし。僕が現役のときからいまだに第一線で活躍している先生。

↑生物基礎の免疫はこれを読んでおけば大抵いける。

↑合成ゲノムDNAに興味があるならこれ。

↑沼でコイとカレイを釣った三平さんの物語。

* * *

noteユーザーでなくてもハートマーク(スキ)を押すことができます。応援よろしくお願いいたします。

ここまで読んでいただきありがとうございました。サイエンスの話題をこれからも提供していきます。いただいたサポートは、よりよい記事を書くために欠かせないオヤツに使わせていただきます🍰