2025年度大学入学共通テスト「生物基礎」を解いてみよう

週末は大学入学共通テストが開催されました。生物系のサイエンスライターだし、せっかくなので生物科目の問題を解いてみることにしました。果たしてサイエンスライターと名乗るにふさわしい点数を獲得することができるのか!?(センター試験時代から14年連続使っている文章のコピペ)

文系志望が解く生物基礎

この記事では、「生物基礎」にチャレンジします。この科目を選択するのは、文系学部志望の受験生です。

今回から科目分けが変更になりました。理科は「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から1教科または2教科を選択します。「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」で1教科扱いで、基礎シリーズを選ぶとさらにこの中から2分野を選択します。1教科は60分なので、基礎シリーズは1分野あたり30分かけて解くことになりますが、答える分野の順番や時間配分は受験生の自由です。

生物基礎という科目は、文系のほとんどが解く問題であり、もちろん理系選択者は学習の範囲内です。つまり、今の高校卒業生は全員授業でやっていると考えてください。問題と解答はいろんな予備校のウェブサイトにあります。

さて、僕の結果は……

50点中50点の満点!生涯現役!!

好きだよねー細胞周期のDNA量

ほぼ毎年見ているような細胞周期のDNA量に関する問題。

分泌細胞XはG1期、基底細胞YはG2期、基底細胞ZはM期の中期にあることがわかった。分泌細胞Xに含まれるDNA量を1とした場合、基底細胞Yおよび基底細胞Zに含まれるDNA量の組み合わせとして最も適当なものを、次の1〜7のうちから一つ選べ。

基底細胞とはいろいろ出ていますが、要は細胞周期のG1→S期でDNA(染色体)複製→G2期→M期で分裂を知っていれば答えられます。答えは7。

基本の基本セントラルドグマ

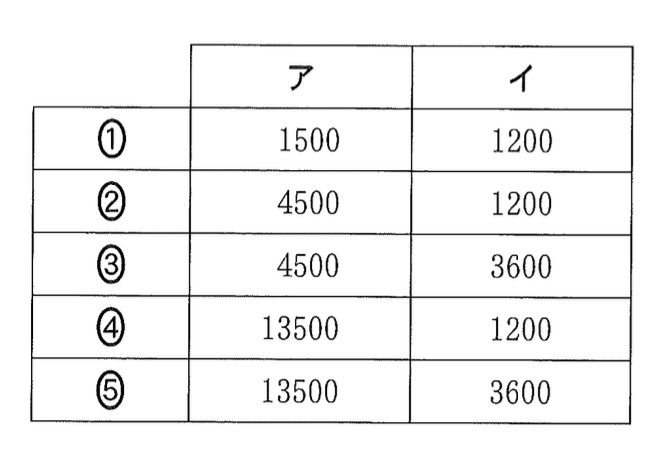

動物Bのゲノムに存在するタンパク質Aの遺伝子には、アミノ酸配列を指定する13500塩基対が含まれる。正常な個体では、この遺伝子から転写されたmRNAをもとに、(ア)個のアミノ酸からなるタンパク質が合成される。他方、変異体のmRNAでは、13500塩基の3601番目の塩基から始まるコドン(三つ組の塩基)が、アミノ酸を指定せず、翻訳が止まるコドンに変化していた。このため、(イ)個のアミノ酸からなる不完全なタンパク質が合成され、その結果、繊毛が動かないと考えられる。

(ア)・(イ)に入る数値の組合せとして最も適当なものを1〜5のうちから一つ選べ。

これもほぼ毎年出てくる、DNA→mRNA→タンパク質のセントラルドグマに絡んだ問題。途中の「コドン(三つ組の塩基)」が事実上のヒントになっていて、連続する3塩基が1個のアミノ酸を指定します。なので、正常個体では13500/3=4500個のアミノ酸がつながったタンパク質ができ、変異体では3600塩基しか翻訳されないので3600/3=1200個だけアミノ酸がつながります。なので正解は2。

(厳密には、アミノ酸配列を指定するDNA配列から転写されるmRNA前駆体はスプライシングという切り貼りを受けてmRNAが作られるので、そのまま13500塩基のmRNAが作られるとは限らないのですが、そこは生物基礎の範囲を超えているし、問題文にある「最も適当なもの」となれば4500アミノ酸が最適解になります)

問題文をちゃんと読めよ

タンポポは再生力が強く、植物体を引き抜いても、地中に根が残っていると、図2に示すように、その根の切断端近くの細胞が増殖して新しく芽を作り、やがて地上部を再生する。再生したタンポポは、種子から育ったタンポポと同様に、花を咲かせ、次世代を残す。

太字に関連して、切断前の根の細胞について、この再生現象からいえることとして適当なものを、次の1〜7のうちから二つ選べ。

1. エネルギーを消費する代謝を行なっていない

2. 花の形成に必要な遺伝子をもっている

3. DNAを複製する能力を失っている

4. 他の細胞に分化する能力を失っている

5. 葉緑体をつくる能力を失っていない

6. 光があたると酸素を発生する

7. 減数分裂を行なっている

新たに芽を作るということは、それを作るにもエネルギーが必要なので1は×。問題文の太字の後ろに「花を咲かせ」となるので2は◯。芽という細胞を新しく増やしているので細胞分裂に伴うDNA複製能力はあるから3は×。芽や花など他の細胞に分化できているので4も×。芽には葉緑体が含まれているから5は◯。6は悩ましいところだけど、根の細胞には葉緑体がないこと、再生現象から直接証明できるものではないからとりあえず×。減数分裂は生殖細胞を作るときのみ起きるので7は×。2と5は確からしい正解なので6を外して、正解は2と5。

いつもの共通テストだと、太字のところ(実際の問題文では下線が引いてあるところ)だけ読めばいいのだけど、この問題に関しては最後にある「花を咲かせ」というところがポイントになります。しかも図にはそこまで描いていないといういやらしさ。文章を読む能力も備わっているかどうかが問われています。

国語の読解力も問われている

あとは、問題番号106で仮説検証のために実験デザインを作るというのが最近のトレンドらしく、毎年1問は必ず出てきます。文章をしっかり理解する必要があるので、ここで得点差がつきそうです。

あとは免疫系の問題や、予防接種2回で抗体量が増えるという身近なニュースと合わせた問題もあって、普段から生物や生命科学、医療ニュースに親しんでいるかで慣れの問題もありそう。

問題番号116は、穴埋め問題で選択肢が文章になっていて文章を埋める形式になっていて、時間が取られてしまうかも。

全体的な傾向としては例年通り、教科書に書いてあることを確実に抑え、その上で初見の実験などにうまく対応していくことになります。ただ、以前よりも問題文や解答文の文章量が増えたように思っていて、しかもその文章をしっかり読み込まないと解答できないようになっていて、国語の能力も問われているのかな、と感じました。

もしかしたら生物基礎に限らないかもしれないけど、検索や生成AIである程度の答えが出てくる時代の中で、単に覚えるのではなく、文章を通じて何が問われているか、文章としてどう答えるか、ということが求められているように思えます。というわけで、これから共通テストを受ける新高校3年生は、「文章を読む」ことにぜひ慣れてほしいと願っています。

おすすめ図書

↑生物基礎を受けるならこれを読んでおけば間違いなし。僕が現役のときからいまだに第一線で活躍している先生。

↑僕が編集協力した本。生物は暗記科目ではないですよ、体の中で起きていることを流れで理解すればいいですよ、という内容。今の共通テストの考えにかなり近いです。

↑血液や免疫が苦手な人はこちらで勉強するのもおすすめ。

* * *

noteユーザーでなくてもハートマーク(スキ)を押すことができます。応援よろしくお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!