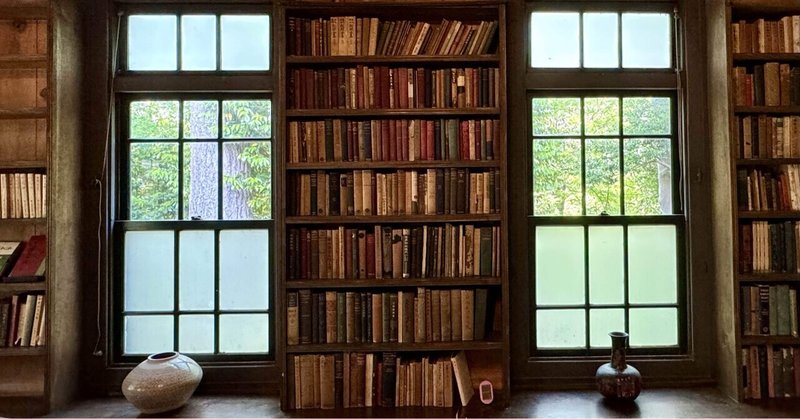

「本」

最近、古い本を読む

古いと言っても5年前とか10年前とか

というのも最近に発売される本に面白く感じるものがどうも見当たらなく

それならばと昔に遡ってみることにした

5年10年は割と最近に感じるのだけど

それでも面白いと感じるのは“答え合わせ”ができる事にある

どんなジャンルであっても未来に関する事が

想像でも分析でも希望でも失望でも

何かしら書いてある事が多い

やはり人は未来に向かって生きている事がよくわかる

つまり未来からの視点で読むことができるので

「未来はこうなったよ」

そんな風に思いながら読む事ができる

それには人が繋いできた命や時の流れを体感できる

これって結構ロマンがあると思うのだが

どうだろう?

・

更に時を遡り

20年30年前になってくると

もっと面白くなる事にも気がついた

ここまでくると

「現代ではこの表現は規制されるけど良い考え方だな」とか

「この視点は斬新だけど昔の考え方なんだな」とか

「昔の人って行動ヤバいしも頭良過ぎない!?」とか

そういう発見が途端に増える

すると

現代であーだこーだ論じられている問題は

とうの昔に既に答えが出ている事だったりする

「温故知新」というが

これは本当にそうだと思う

この言葉を自分はこう解釈している

「過去から学ぶ」ではなく「過去から受け取る」

だから過去は

ただ過ぎ去っていくものではなく

積み上がっていくもの

よってバトンはちゃんと受け取らないといけない

そう思うようになった

・

1930年代の本を読んでいる

現代仮名遣いではないので結構読みにくいが

ルビが振ってあるので雰囲気で読める

読んでいて凄いと思うのは

古い言葉遣いであっても

優れた文章はちゃんと届く、という事

現代の本でも読みにくいものなんて山ほどあるのに

これは中々に面白い発見だと思った

おそらくだが

文法や言葉遣いのその他に「伝わる」という事には

何か別に本質的な要素があるんじゃなかろうか?

とりあえず自分にはそれが何かはまだわからない

・

その本の中に興味深い「食」の話があった

イギリスの野山には蕨や蕗や嫁菜(野菊)があるがイギリス人は誰も食べない。そこで日本人が蕨を煮てイギリス人に食べさせたところ美味だと驚いた。

又

アメリカに移住した者が野生の牛蒡を茹でアクを出し食べたところ日本人は大変なものを食うと驚かれたり(後の戦争にてアメリカ人捕虜に牛蒡料理を食べさせたら木の根を食わされたと思い騒動が起きたという話もあるが)

又

ハワイには蕨のオバケみたいな山菜があり、この木の芽を煮て食べると松茸の様な味がすると日本人が食べ始めてからその時期になると街で販売される様になったとか

主に日本人はなんでも食べるという「食に対しての執念深さ」についてのエピソードだが、これには国民性が見て取れると、そう思う。

そう思えば、これは100年近く昔の話ではあるけれど海外にはまだ未知の「食」体験が星の数程に存在しているのではないか?そう考えた。

世界と繋がるグローバル社会において未来にそれを発見するのは日本人じゃないか?と、なんとなくそう思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?