「デザイン」の起源と“ざっくりとした”その歴史

ビジネスに役に立たないデザインの話

今回の話は、ビジネスには特に役に立たないほうのデザインの話です。それでも「デザインとは何か?」という問いに対して、まあまあ「そういうことか!」というコアになるような理解を得られる話になるのではないかと思います。それが何の役に立つのか? わたしたちの世界を拡張するのに役に立つ、と思います。言葉なき時代のとき、わたしたち人間が、雄大な自然や小さく色鮮やかな花を目にしたとき、「とても美しいとわたしは感じるのだけれど、あなたもそう思わない?」と他者に伝えることができませんでした。感動は内に閉じ込められたものでした。しかし言葉が生まれて、さらに文字が生まれたとき、感動は外に開放されました。これが“世界が拡張する”という具体例です。ビジネスに直接使えなくても、デザインがどんなふうにして生まれて、今に至っているのか、なんとなく知るだけで、きっと感受したり、伝えられることが拡張すると思います。ちなみにこの「文字」もデザインです。

スティーブ・ジョブズに激怒した、ポール・ランドというデザイナー

source: https://www.grapheine.com/en/history-of-graphic-design/paul-rand-everything-is-design

スティーブ・ジョブズがNextという会社を作ったときに、そのロゴを依頼したのが、世界的に活躍していたポール・ランドというデザイナーでした。分厚い本になるほどのロゴデザインとその仕様書をジョブスに提出したランド氏は、ジョブス氏から「ちょっとここを変更してもらえないか?」という依頼を耳にして激怒します。すっかりちゃんと設計しているものに、小さくとも変更を加えることで設計がぶれてしまう、というのが怒りの主旨でした。ランド氏がデザインしたロゴは、デザイナーではなくても、目にしたことがあるものが多くあります。たとえば、IBMのロゴもランド氏のデザインです。

なぜ、デザインの起源の話なのにランド氏の話から始まるのかと言うとランド氏が著した本のタイトルを紹介したかったからです。

“From Lascaux to Brooklyn”(『ラスコーからブルックリンへ』)というタイトルのこの本は、ランド氏が死去した年に出版されたもので、グラフィックデザイン以前から、これからのデザインについてまで語られたものです。が、この内容を紹介する話ではなく、タイトルだけ。デザインの起源として、フランス南部にあるラスコーの洞窟に描かれた壁画は、1万5千年くらいに描かれたものだと推測されています。

デザインの定義

今回は、暴力的なほどざっくりとした話に収束させていきますが、まずはデザインの定義をしないといけません。デザインとは、何かというと「見ること・触れることで効力を発揮する機能」です。「機能」といっちゃっても良いです。よく混合されるアートとの違いは、アートは本質的に「コミュニケーションを求める言葉」であり、コアがその内側にあります。デザインは機能なので、コアがその外側にあります。ちょっと言い添えると、アートは「わたしはこう感じるのだけれど、それをあなたはどう感じるかしら?」という問いかけです。一方でデザインは目的がそれの外にあります。詳しくはこちらの記事に書きました。

ラスコーの壁画

今、説明したようにデザインというものは機能であるわけですが、その定義からするとラスコーの壁画は、まだ「デザイン」ではありません。ばっちりアートの定義に入るものです。「わたしにはこう見えるぞ」というものを再現したもの。「おまえもそうみえるか?」や「わたしが見た世界を多くの人に伝えたい」等々の動機がこの壁画にあります(と推測)。ちなみに「アート」という言葉には、人が作りしもの」という意味が含まれています。その意味においては、対義語は「自然」です。(AIのAは、アーティフィシャル(Artificial)で、人工という意味ですが、この言葉に含まれるArtは同じ語源です。)

しかし、目に見えるもの(絵)で、他者に何かを伝えようとしたという意味では、この壁画はデザインの源泉でもありました。デザインには、視覚的なメッセージであることが含まれているので。この壁画は、1万年以上たって、次へ進化します。

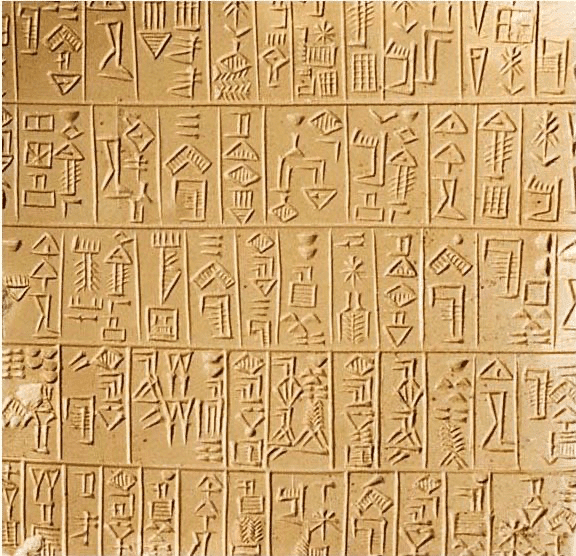

シュメール人の文字

紀元前3300〜3000年頃になるとシュメール人が絵文字を発明します。これは、アートではなく、デザインです。「わたしはこう感じるのだけれど、あなたはどう感じる?」という問いかけではなく、伝えたいものを言葉以外で伝える記号だからです。コアは、「伝えたい内容」側にあり、絵文字の中にはありません。外にあります。そして何より「機能」です。

もしかしたら意外かもしれませんが、

デザインの起源とは、文字の発明

です。ビジュアルで効力を発揮する(そして曖昧ではない意図が含まれた)機能です。「文字は文字じゃん」と思われるかもしれませんが、冒頭の定義では、文字はデザインに含まれるものです。ビジュアルの機能だからです。でも、しっくり来ない気持ちもわかります。デザインってもっとこう「絵」に近い感じがします。この感覚にそうようになるには、もうちょっと時を進める必要があります。いつ頃かと言うとイギリスで興った産業革命頃。1760年から1840年ごろです。今から150年ほど前です。しかし、その前にちょっと一大発明について触れておく必要があります。

印刷の発明

グーテンベルク(Johannes Gutenberg)が1450年ごろに印刷を発明します。厳密にいうと6世紀には中国で木版画の印刷技法が発明されていたし、11世紀の始まりごろには、畢昇(ひっしょう)が中国で活字を使った活版印刷技法を発明しています。ただし、グーテンベルクの場合、彼の発明は、マス・コミュニケーションというものの誕生につながりました。

source: https://www.hrc.utexas.edu/gutenberg-bible/

グーテンベルクの発明まで、聖書は手書きで写したものであり、貴重なため、多くの人々の目に触れる機会はありませんでした。しかし印刷というイノベーションにより、大量生産が可能になり、大衆が文字に触れる機会が激増します。それにともなって識字能力も大衆のなかで格段に向上しました。現代にたとえるなら、百科事典という高価なものを買うことなく、グーグルで無料で多くことを簡単に調べられるような変革です。この変化は、ビジュアルを持つ機能が、多くの人々に対してリーチするというダイナミズムを意味しています。つまり、広告とそれにともなったグラフィックデザインの萌芽がここにあります。

次の大きな変革でグラフィックデザインが誕生します。それは産業革命です。

産業革命

産業革命とは、言い換えるとエネルギー革命です。人の力を使った手工業から燃料を使った工場制機械工業に大きく転換していきます。結果、大量に(しかし質は低い)ものを生産できるようになりました。この反動で生まれたのがウイリアム・モリスたちのアーツ・アンド・クラフツという民藝運動ですが、産業革命はダイレクトにグラフィックデザインというものを誕生させていきます。それは、リトグラフというものが、その母または産婆でした。金属にデザインを描き、それを紙に転写するのがリトグラフ。有り体に言えば、版画ですが、その精度と大量生産が可能であることが、グラフィックデザインの誕生と(わたしが)言う所以です。

リトグラフは彩色も可能です。この技法だけでなく、「大量生産」というものがデザインに大きく関わってきます。それは、消費者というマスの誕生であり、マスに向けたレッドオーシャンの誕生でもあります。「ブランド」とは、競う相手から抜きん出るという意図があります。「うちの商品は、他よりも良いよ!」というメッセージ。これを伝えるのが、グラフィックデザインの原型です。

最初のグラフィックデザイン事務所

1903年に画家のコロマン・モーザー、建築家のヨーゼフ・ホフマン、後援者のフリッツ・ヴァーレンドルファーによってオーストリアにウィーン工房(The Wiener Werkstätte)という世界で初めてのグラフィックデザイン事務所を設立しました。

source: https://www.smashingmagazine.com/2010/07/the-evolution-of-the-logo/

このグラフィックデザイン事務所では、陶磁器、ファッション、銀器、家具、グラフィックアートの分野で活躍する建築家、アーティスト、デザイナーなどを取り集めて代理店なビジネスをしていました。

まとめ

ウィーン工房でぎりぎり20世紀にまで到達しました。諸説はもちろんありまくりですが、まとめるとデザインの起源はシュメール人の絵文字であり、それがグーテンベルクを経て、マス・コミュニケーションへと変質し、産業革命で、グラフィックデザインへと変態した、というのが、デザインの起源と歴史のざっくりとした流れになります。デザインを美しく有るべきもの、として捉えようとするとデザインの起源をウイリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動にもとめてしまうかもなんですが、デザインというは美しいかどうかはその存在に関係なく、見た目の機能を有しているかどうか、というのがその本質です。そして、はっきりと触れていなかった、もう一つの大切な要素があります。それは、

伝えたい相手がたくさんいる

ということです。「デザイン」の本質でいえば、「ここでしょんべんすべからず」という手書きの張り紙も、デザインといえばデザインなんですが、デザインとして取り上げにくい。デザインには、もっと厳密に言ってグラフィックデザインには、どうして産業革命の血が流れています。競争する本能も持っています。

ということで、デザインの起源は、ラスコーではなく、シュメール人の絵文字であり、グラフィックデザインの誕生は、産業革命にあり、ということなります。

厳密ではないし、私見ですが、この説に触れることで、なんとなくデザインの本質と発展(進化)のようなものが見えてくるのではないでしょうか。今回、わたしのなかでは意外に大事に思えた表現が、「デザインには美しいかどうかは関係ない」という部分でした。「機能するかどうか」がデザインにとって重要なんです。

よろしければサポートをお願いします。サポート頂いた金額は、書籍購入や研究に利用させていただきます。