『星の王子さま』が啓蒙から確認材料になった

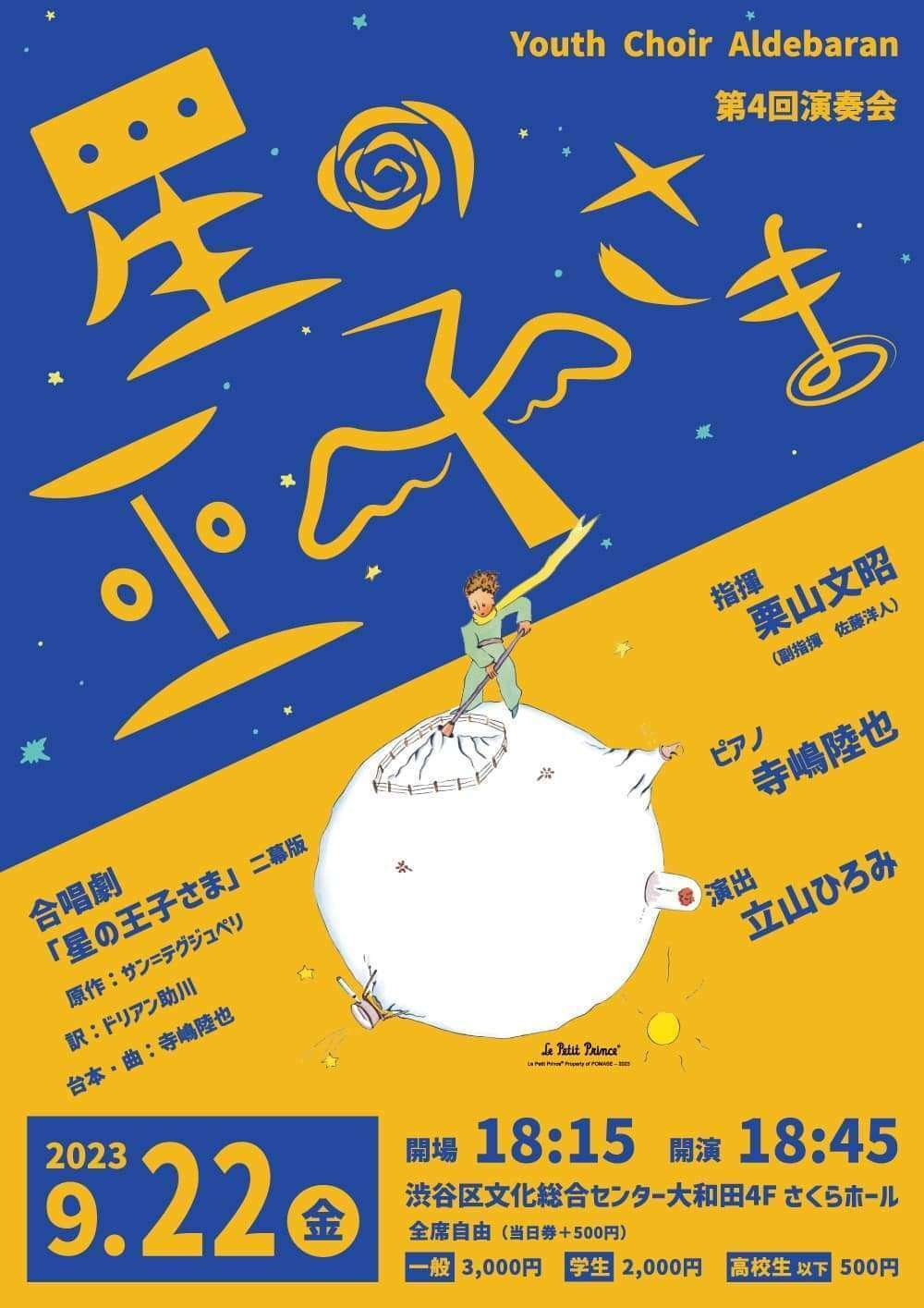

合唱劇星の王子さま:

出演した2018年よりも鑑賞した2023年の昨日の方が、言葉がひとつひとつ手に取るように立ち現れて見えた。

もちろん演者や演出含めた制作がそのようにみせたからであり、その制作の汗と涙の努力の結晶によるところが大きい。

このことを踏まえた上で、自分の人生についてキツネの教えに照らして考えてみると、5年を経て生じた感じ方の変化は、自らが自己理解に費やした時間のためにもたらされたともいえる。

その時間で経験したことや向き合ってきたことが、目に見えない言葉たちに色や形を与えた。

2022年春、切迫して募る悲壮感と絶望感のなかで、時間をかけてそれらを忠告的、啓蒙的な作品に創り変える、また昇華させる営みにとうとう飽き足らず、都会を飛び出した。

“何でもかんでもお店で買う”人間が溢れる社会にうんざりするなら、そういう人間がいなさそうな何でもかんでも買うためのお店がないところに行くしかないと思った。

本当に何でもかんでもお店で買うしかないのか、買えないからこそ作り出したり、“心を寄せる”ことがどういうことか知っている人がいるんじゃないかと期待してこの目で確かめようとした。

人間が失ったものを拾い集めたかった。

時間を含めたあらゆるものをサービス化して切り売りし金で取引する消費社会を超越して、もっと大きなものに包まれながら損得勘定から自由になった心温まる人付き合いに身を委ねたかった。

人を信じることができる自分でいたかった。

そうでもしないと、絶望の渦の中に消えてなくなってしまいそうだったのだ。

そう一念発起して、もう1年半が経とうというところ。

キツネが王子さまに、

“君の髪は金色だ。すると僕が君になついて心を寄せた時すばらしいことが起こる。金色の麦を見ると僕は君を思い出すようになるんだ。そして麦畑を吹き渡る風がお気に入りになる。”

と説いたところの、麦畑の美しさをわたしは体感的に知りつつある。

なにものでもないわたしをありのまま歓迎し、励ましてくれた異郷の人たち。

“自ら心を寄せたものでなければ何も知ることは出来ない”と知っているかのようだった。

見返りを求めない無条件の愛と人を信じることを教えてくれる。

太平洋に浮かぶ小さな離島のおばあちゃんは、「ここは人を信用しとる。騙されても騙さない」ときっぱり言った。

金色の稲穂が揺れる田んぼ、生い茂る緑と広い青の海、狭い路地と古い家屋、使い込んだ服、曲がった腰に曲がった指、しわしわの顔、あったかくて美味しいご飯、もう何もかもがわたしを優しく包み込む。

だからその場から離れる時は毎回、別れの悲しみ、つらさで胸が痛む。都会だが長く住んだ実家も同様だ。

王子さまがバラを大切に思うのは彼女のために尽くした時間のせいであり、キツネは王子さまに“心を寄せたものに対していつまでも責任を負う”ことを忘れてはいけない、と諭す。

わたしはいまのところ、都度その時間に感謝し豊かに味わうこと、「またね」「また会おう」という別れ文句を真に受けてまた会いに行くことくらいしかできない。

最後になるかもしれないという毎回の別れのつらさを引き受けてなお、何度も別れるのだ。そのようにして心を寄せる。心を寄せたものを思うことで世界が美しくなると信じる。

すぐに大きくなってしまう、本来の人間性を喪失した社会の象徴といえる恐ろしいバオバブの木の芽を、来る日も来る日も地道に引き抜くのだ。

最近は、どこの地域に行っても同じような感じがしていた。それは通底しているものが同質であるためだと考えていたが、そればかりではなさそうだ。

王子さまは飛行士に言う。

“僕の星は小さすぎてここにあるよってみせてあげられないんだ。

でもそれでいいんだよ。あなたにとってはたくさんの星々のどれかひとつが僕の星になるわけでしょう。

それなら全ての星を愛おしいと思って眺めるようになる。

そうしたら星は全てあなたの友達になるんだ。”

どれかひとつの星に王子さまがいるから全ての星を愛おしいと思って眺める。それと同じように、ある地域での経験をほかの土地のどの景色のなかにも見ているから、全ての景色を愛せるようになっているのかもしれない。

自ら殺しにかかって死にかけた心が、生気を取り戻し、ものを見ているのだとしたら、

“心でしかものは見えない”

“本当に大切なものは目に見えない”

ということを体全体で理解しつつある。

自分が自分自身のために尽くし、自分自身に心を寄せることができはじめている。

物語によって教示、啓蒙されて、そうだよな〜と思うだけの状態から、こうやって、そうだよね、このままいけばいいんだねと確認できるまでになった。

よし、このままいこう。