これからが重要です、ソーラーパネルのリサイクル:2050年カーボンニュートラル・グリーン成長戦略の裏では...

1.はじめに

今回の記事は、ソーラーパネルリサイクルについて。電気電子機器廃棄物、つまりE-wasteは得意分野として長年仕事していたけど、ソーラーパネルのリサイクルは、そこまで深く入った仕事は今まで機会がほとんどなかったです。と言うのも、高所得国を中心に省エネや循環型経済社会が本格導入されたのは1990年代後半以降。なので、その黎明期に設置されたソーラーパネルの寿命時期に来ており、ぼちぼちリサイクルをしなければ、というタイミングを迎えています。最近、ソーラーパネルのリサイクルに関するご質問がそこそこあるので、情報をまとめてみようと思いました。毎回と同じですが、僕の職業柄、物事の分母を地球丸ごと一個で考えます。

ちなみに、我が家はマンションなのでソーラーパネルの設置はありませんが、我が家には非常用としてポータブルタイプのソーラーパネルがあります。非常用だけではもったいないので、晴れの日にポータブルタイプの充電池に電気を充電して、それを自転車のライト、パソコンのキーボードやマウスに充電しています。丸一日ソーラーパネルで充電すれば、これらの1週間分の電源は十分に確保できます。我が家全体の電気使用量と比べれば雀の涙程度ですが、これも一つの自分ができるサステナビリティアクションです。

2.日本では?

先ずは足元の日本から。廃棄物管理が進みすぎている日本は、もちろん既に手を打ってあります。基本的な考えは、他のすべての廃棄物と同じになりますが、3Rを原則として既存の法律を遵守・フル活用すること。つまり、可能な限りリユースする、無理であれば可能な限りリサイクルをする、無理であれば適正に最終処分をする、となります。でもここで注意、一般家庭の屋根に設置されている太陽光パネルをその住人が自ら撤去・解体することはないと思いますが、撤去する時には必ず専門業者に依頼してください。

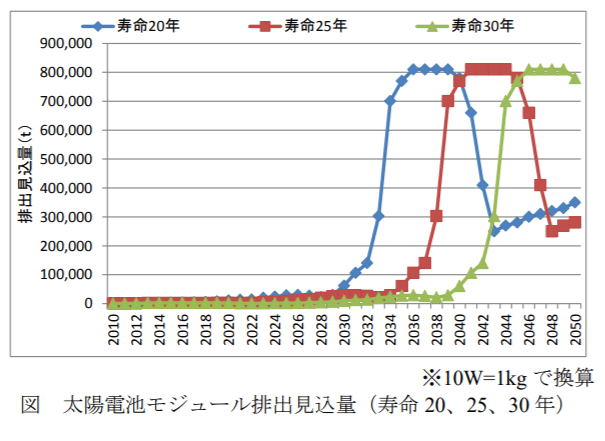

2030年代に突入すると使用済み太陽光パネルの大量廃棄時代を迎えると予想されています。2016年に環境省が作成した「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第一版)」によると、3種類の寿命シナリオのシミュレーションのどれを見ても2030年代は使用済み太陽光パネル廃棄がピークを迎えます。まだ10年ある、とのんきなことは言っていられません。SDGs時代に突入し、建物は省エネが当たり前、IT管理の応用編のマイクログリッドも見え始めているなどなど、今後の波に完璧に備えるのがこの10年間と言えるでしょう。ちなみに、今のところ年間約4,400トンの太陽光発電システムが使用済みとなっており、そのうち約3,400トンがリユースされ、約1,000トンがリサイクルされているらしい。リユースが多いというのは意外だが、そこには様々な経済的な要因が複雑に絡み合った結果も見え隠れしているので、こちらの議論は別な機会でと思います。

でも心配はいりません。さすが廃棄物管理先進国の日本、既に確たるとなるものがあります。その中心となるのが太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)。約100ページもある技術系ガイドラインです。ここで注目すべきことは、平時と災害時における必要事項が両方書いてあることです。これは日本のみならず自然災害が頻繁に起こる国にとっては、命を守るために非常に重要です。ではここからごく簡単にガイドラインの内容を、僕なりの意見を踏まえながら読みたいと思います。

3.リユース

さっきも書いたように、現時点で使用済みとなった太陽光発電システムの約77%がリユースされています。リユースの主な理由としては、建物・設備の建て替え・改修・更新等や太陽光発電事業拡大または撤退等で排出された太陽光パネルがリユース市場に出回っていると思われます。ガイドラインにはリユース時のチェック事項が明確に記載されており、①外部検査、②太陽電池モジュール洗浄、③絶縁検査、④出力検査、⑤バイパスダイオード検査を確認することとなっています。リユースの市場はほぼ国内であるが、ごく少量が海外(主に東南アジア)に輸出されているケースがあります。

ここで気を付けないといけないのがバーゼル条約とその国内法、と関連判断基準、特に使用済電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準。これは、「その使用済み電気電子機器は中古なのか、廃棄物なのか、輸出時には中古だったけど輸入国で中古品としての価値がなくなってしまったもの(価値の変化その1)、輸出時には中古だったけど運搬中の破損に伴い輸入国到着時では廃棄物となってしまったもの(価値の変化その2」、など、長年、国際的な課題となっています。

4.ちょっとこぼれ話し

それと、昔、聞いた話がこちら。とある東南アジアの国の国内メーカーが太陽光パネルを製造し海外に販売しているビジネスモデルがあるが、それに加えて国境を越えたリユース・リサイクルシステムを構築する計画。でもここでネックとなるのが、バーゼル条約、中古品の輸出入、中古品・リサイクル品・廃棄物の定義、など。しかも、この業者さんは、いわゆる先進国に太陽光パネルを輸出していて、その国から使用済み製品を自国に再輸入してリユース・リサイクルビジネスを計画されていましたが、BAN改正問題にぶつかっていました。その後はどうなったのでしょうか?個人的に気になるところですが、今のところ、国境を越えた太陽光発電システムリユース・リサイクルビジネスは細々と行われていると思います。でも、2030年代はビジネスチャンスだよな、と認識します。

5.リサイクル

さて、気を入れ替えて国内におけるリサイクルを見たいと思います。さっき登場した太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインには、しっかりと国内における環境上適正な解体・撤去、収集・運搬、処理が明記してあります。解体・撤去に関しては、作業の安全管理や廃棄物処理法に基づいた対応、太陽光発電設備関連法則・資格情報、建築リサイクル法に係る規定、使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン、などの情報が包括的に記載されています。これを熟読すればリサイクルに関する技術情報を理解できます。太陽光パネルのリサイクルの例としては、フレームはアルミニウム系または金属系資源、カバーガラスはガラス素材として、充填剤はプラスチック、その他も基本的には金属系またはプラスチック素材としてリサイクルされています。しかし、太陽光発電設備のリサイクルはまだ黎明期ということもあり、来る時に備えて、新エネルギー・ン産業技術総合開発機構(NEDO)を中心として研究開発が行われています。

可能な限りリサイクルを実施することが望ましいですが、最終手段として埋立処分も可能です。その場合は埋立処分に関する廃棄物処理法の既定の遵守が大前提です。その基本となるのが金属等を含む産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準、つまり他の産業廃棄物と同じ対策を取るべし、ということです。

6.災害時には?

ではここで、このガイドラインの重要な点、災害時における使用済み太陽光発電設備の取扱いを見たいと思います。災害時でも、基本的には平常時と同様の流れ絵取り扱うことが重要ですが、生活環境保全上の支障が生じたために解体・撤去や処理が必要な被災した太陽光発電システムは市町村が処理しなければならないが、その状況のより事業者の責任等などの場合もあるので、災害時には市町村と相談しながらの対応が必要となります。

災害時における災害廃棄物管理には、①被災状況把握フェーズ、②災害廃棄物解体・除去フェーズ、③災害廃棄物処理フェーズの3つがあります。①の時は災害発生直後から3日間から1週間程度、緊急人道支援が行われている中、先ずは安全な道やスペースの確保が求められます。この時に、膨大な量のありとあらゆる廃棄物が発生しているため、その状況把握が重要です。太陽光発電システムに関しては、例えば破損や水没・浸水による感電等の危険を伴うため、より慎重にその被害状況の把握が必要です。②の解体・除去フェーズ、③処理フェーズにおいても常に感電防止対策を取りながらの作業が必要となります。

日本も過去数年間、気候変動に伴う豪雨災害が多発しており、地震に加えて建設時における太陽光発電システム設置にも災害対策が必要です。スマートグリッドを活用することで、災害時にも現場に一番近い太陽光発電システムから電気を回す、バッテリーなどで電気を共有する等の新たな社会インフラ的バックアップシステムの導入も急がれています。災害にあってしまったら、元のシステムに戻るのではなく、最先端の技術を活用し自然災害に強い街作りを行うことが、結果的には災害時における太陽光発電システムを含めた災害廃棄物対策につながります。

7.世界では?

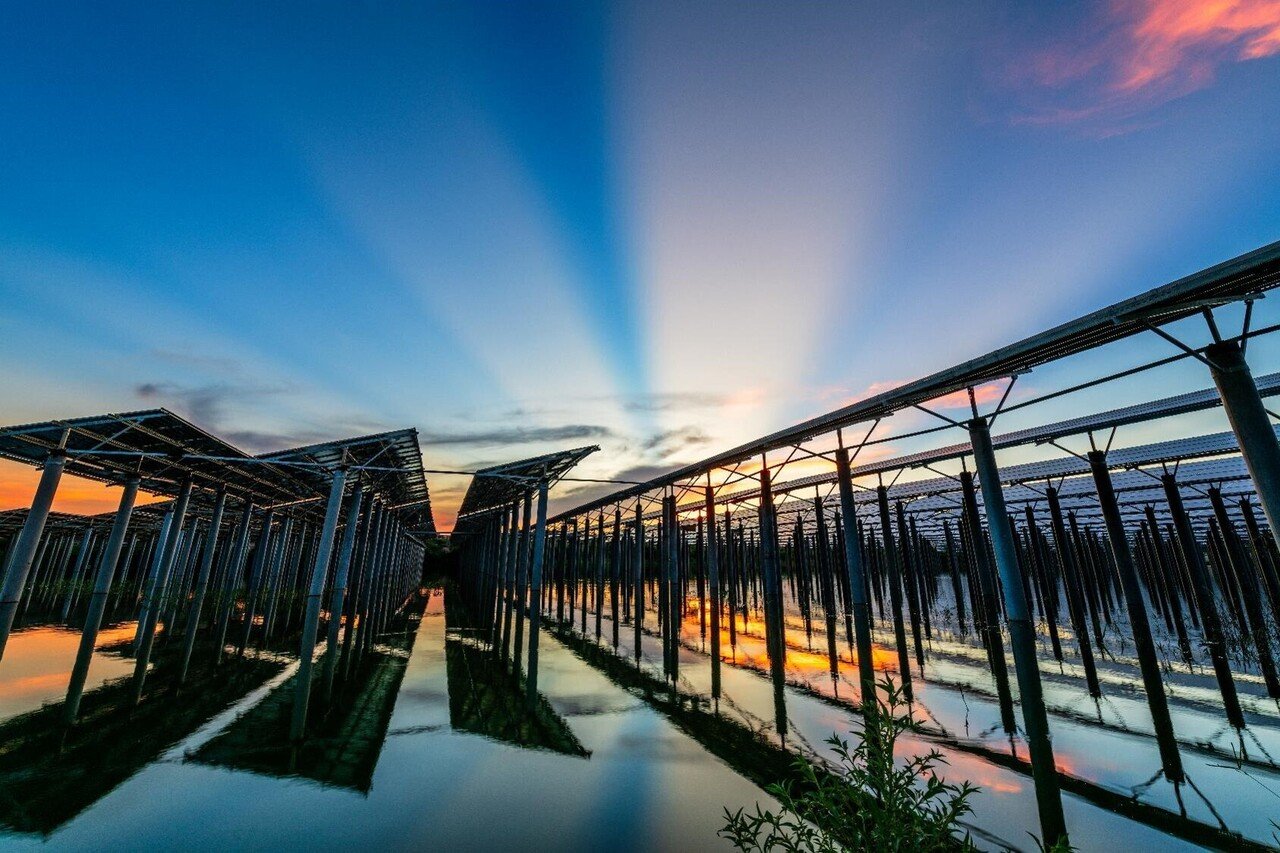

世界はどうなっているのか?環境先進国(正確には先進地域)と呼ばれる応手では、既に太陽電池モジュールリサイクルが義務化されています。量的には年間約4,000トン程度と日本とほぼ同じレベルで、リサイクル・リユース率は80%、ということは20%は埋立処分されていると思われます。やはり、2030年以降は使用済み太陽電池モジュールの量が急激に増える予想が出ています。こちらの情報によると2050年には約600万トンものソーラーパネル関連廃棄物が排出される見込みです。日本と欧州を足しても今は年間1万トンレベルなので、単純計算で、今後30年間でその量なんと600万倍も増える!!状況です。でも廃棄物分野においては600万トンという数値はかなり少ないです。年間、全世界で排出される全廃棄物は約550億トン、一般ごみは21億トン、プラごみは2億トン、海洋プラごみが約800万トン。量的にはソーラーパネル関連廃棄物量は少ないですが、含有される化学物質の有害性は低濃度かもしれませんが、100%人工物で自然に分解されず、しかも実際はリサイクル困難物(正確に言うと高度なリサイクル技術が必要)なので、以下に水平もしくはダウングレード(カスケード)リサイクルシステムを確立していくかが今後の重要なポイントです。リサイクル技術も既に完成された、というよりかは日本と同じ状況で、今後もその完成度を高めていったり、低コスト・高リサイクルをたたき出すグリーンテクノロジーの開発が続いています。

日本以外でのアジアの現状は?こちらも日本や欧州と同じく、太陽光発電システムが加速度的に増えてきているが、まだ黎明期と言ったところである。でも2030年代以降は太陽光発電システムの交換・回収時期を迎えるため、こちらも大量廃棄時代を迎えることは共通認識です。アジアのリサイクル産業は急成長を遂げている産業の一つであり、しかも世界が2050年のカーボンニュートラルを目指している潮流の中、太陽光発電システムのリサイクル事業はサステナビリティ産業として期待度が非常に高いです。

8.おわりに

水素発電も未来のエネルギー源として期待度は高く、研究開発や一部実用化が進んでいますが、一般的に普及するにはさらに長期的な時間軸が必要です。それに比べて太陽光発電システムは、既に汎用性のシステムとして組込まれており、今後も世界中に普及していくでしょう。でも、化学をかじったことのある人間としては、例えば太陽光パネルも厳密に言えば、一部鉛等の有害物質を使用していること、非有害物質だとしても必ず廃棄には環境上適正な管理が求められる化学物質結合体であること、などから、その取扱いは非常に要注意です。今世紀は今の太陽光発電システムを使い続けますが、来世紀は、人工的な化学物質結合体を使わない太陽光エネルギー捕捉・変換システムを開発することはできないだろうか?僕が考えるということは、既に、きっと誰かが研究を進めていると思うので、未来世代での実用化に期待ですね。

参考文献:

太陽光発電設備等のリユース・リサイクル・適正処分に関する報告書

2040年、太陽光パネルのゴミが大量に出てくる?再エネの廃棄物問題

An overview of solar photovoltaic panels' end-of-life material recycling

The Future of Solar Panel Recycling: A Circular Economy Insight

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?