【SGDトーク】 全国の自治体担当者たちが本音で語る!みどり行政のリアルと未来(ゲスト:大木昇氏・ 髙辻貴嘉氏・上原真之氏)<アーカイブ動画のみ有料>

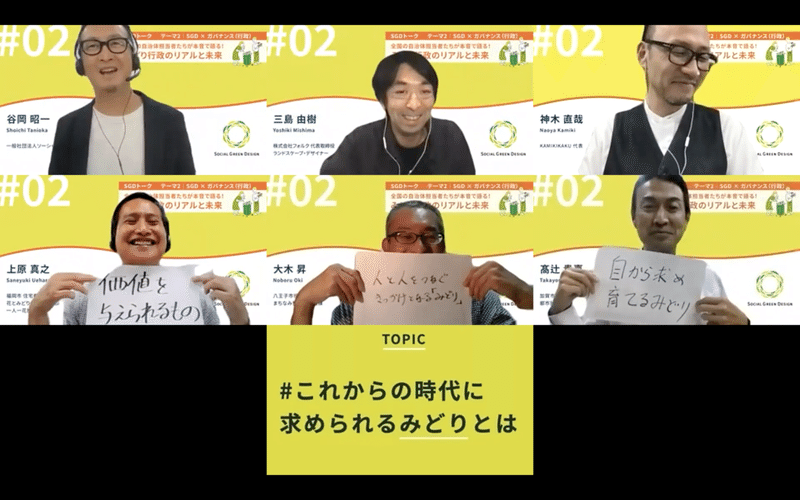

みどりの業界において、公民連携はどのように進めていけば良いのでしょうか?今回のゲストは、八王子市役所 まちなみ整備部公園課の大木昇氏、加賀市建設部都市計画課の髙辻貴嘉氏、福岡市 住宅都市局 花とみどりのまち推進部 一人一花推進課の上原真之氏の3名。「SGD×行政」のテーマでは2回目のゲストです。「全国の自治体担当者たちが本音で語る!みどり行政のリアルと未来」と題して、2021年10月7日(木)に開催されたSGDトークの模様をお届けします。

SOCIAL GREEN DESIGNや、SGDトークについて知りたい方は以下のURLからご覧ください。

当日の大まかなスケジュールは以下の流れで行われました。

第1部 19:00-19:20 SGDイントロダクション「SOCIAL GREEN DESIGNとは」

第2部 19:20-20:20 大木昇氏・ 髙辻貴嘉氏・上原真之氏によるトーク「全国の自治体担当者たちが本音で語る!みどり行政のリアルと未来」

第3部 20:20-21:30 モデレータとのディスカッション

ゲスト3名のトーク内容から振り返っていきます。

大木氏(八王子市役所)「公民連携には長い対話が必要」

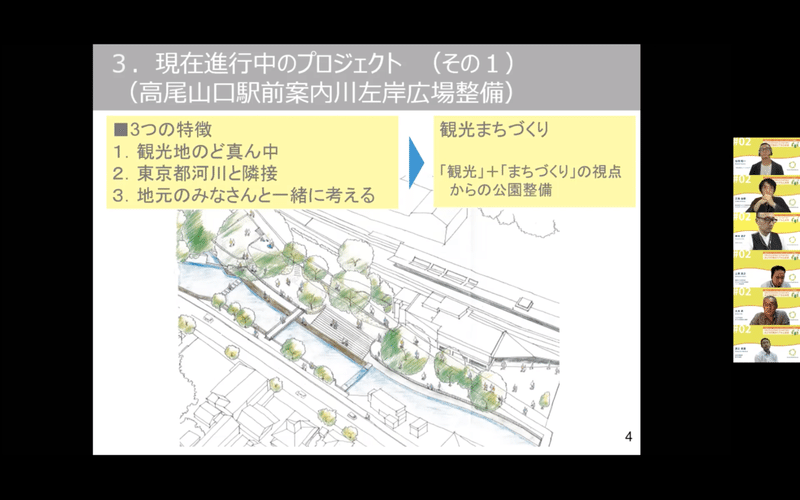

大木さん:現在、東京都八王子市役所の公園課にて、新しい公園の計画や指定管理者のいる公園(約800個)の選定や新しい公園の計画の業務をしております。現在進行中のプロジェクトでは、例えば高尾山の麓の高尾山口駅前の案内川の広場整備を進めています。

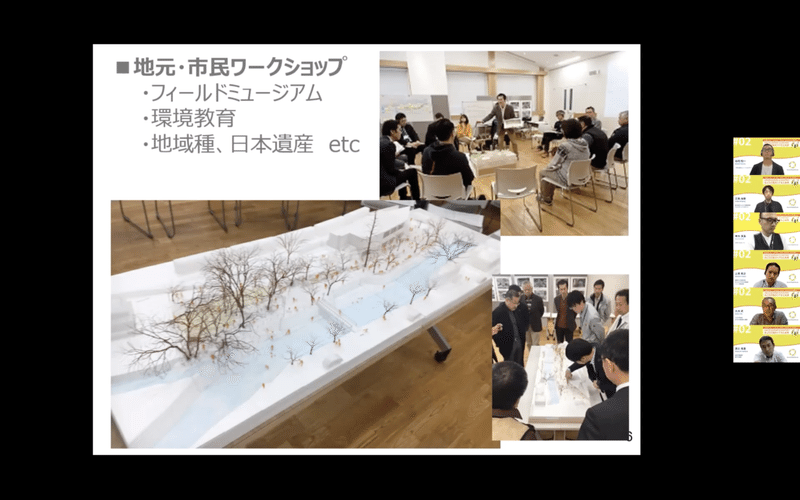

大木さん:このプロジェクトでは、観光地のど真ん中という立地の関係で、観光とまちづくりをどう両立するかがテーマになっており、地元の方に丁寧な聞き取り(オーラルヒストリー調査)を実施して、計画の基礎地盤づくりをしています。また、模型を使った市民参加のワークショップなども行っており、環境教育や八王子の歴史文化を発信する基地などの機能をもたせたいと考えています。

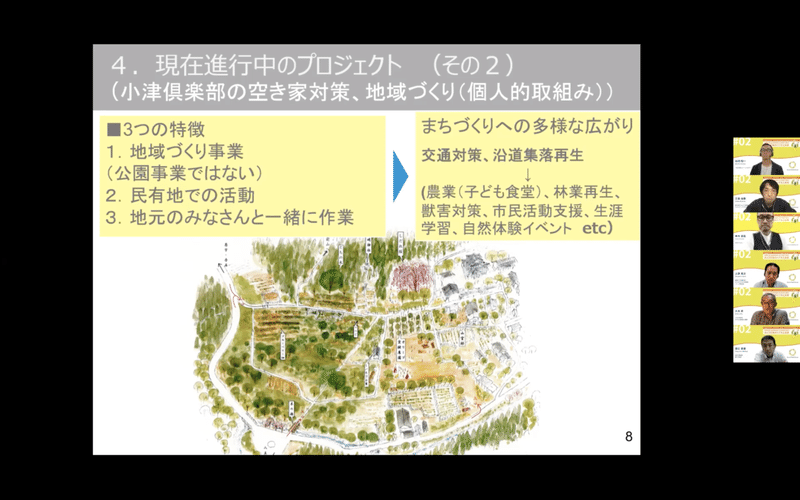

大木さん:また、小津倶楽部の空き家対策事業も行っています。これは土地利用計画課という課の事業なのですが、中山間地域の集落再生をテーマとして一緒に取り組んでいます。高齢化が進む小津町という集落で地域の皆さんと「このままじゃまずいよね」と話しがあったところで、東京大学のまちづくり大学院の方に演習で来ていただき模型づくりを行い、その模型を地域のお祭りの時に展示をしたりワークショップをして関心を高めていったりする取り組みを進めてきました。

大木さん:この取り組みが発展して、今では、トヨタから車をお借りして地域交通のお手伝いをしたり、学校の屋外教室をしたり、苔玉教室をしたりと多様な広がりが生まれています。

大木さん:活動を通して、みどりは公園・緑地・オープンスペース等の利用者との対話をする重要なツールになると感じます。ただ、公の施設は利用者の価値観や考え方が多様なので、どうしても一定のルールが必要です。民地でできる活動を今後公の公園でどこまでできるかが焦点となります。また、行政と市民の距離がまだまだ遠いと感じるので、網羅的に情報を共有する必要がありますし、市民が欲しい情報と行政が出す情報のギャップもあります。そこで、行政が公務だけでない長い対話を市民と繰り返すことが必要だと考えます。

髙辻氏(加賀市役所)「人口減少が進む中でこそ、公民連携を」

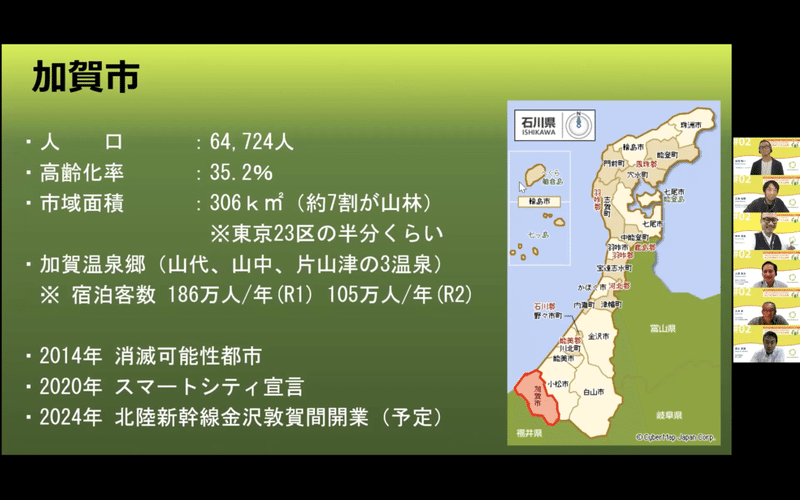

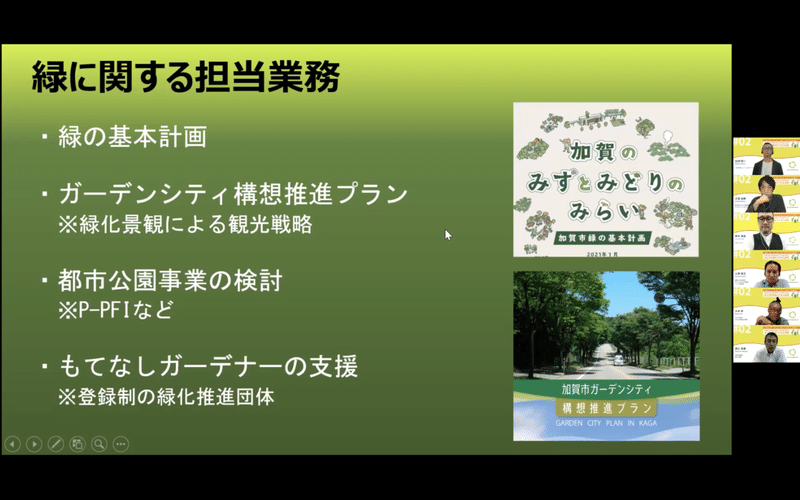

髙辻さん:現在、石川県加賀市役所の都市計画課での仕事が8年目を迎えており、都市政策や都市緑化に関する業務に取り組んでいます。加賀市は加賀温泉郷(山代・山中・片山津)などの魅力的な場所がありますが、現在人口減少が進んでおり、2014年には消滅可能性都市に選ばれました。

髙辻さん:緑の基本計画の作成、緑化景観による観光戦略であるガーデンシティ構想推進プラン、PARK-PFIなど都市公園事業の検討、登録制の緑化推進団体である「もてなしガーデナー」の支援などを行なっています。もてなしガーデナーは2016年から開始して、現在、累計約100団体の登録があります。

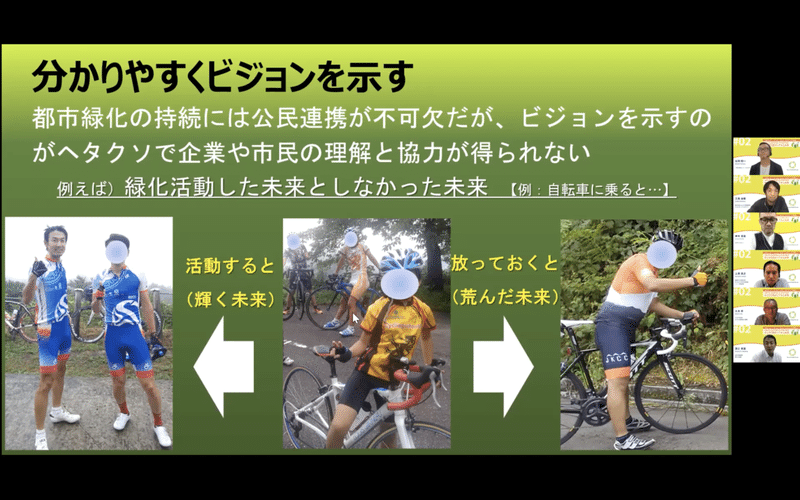

髙辻さん:業務をする中で私が感じている課題は、人口減少による財政危機があり、その中で持続可能な緑の維持管理をどう行うかということです。緑化に関するイニシャルコストとランニングコストは増えています。また、市民協力が不可欠になる中で、コミュニティが衰退しており、PARK-PFIなど新しい形で公民連携を検討しています。多くの市民はみどりに対する関心が低いので、緑の有効配置、適材適所のようなメリハリが大事です。都市緑化で公民連携を進めるには、わかりやすくビジョンを示すことも必要でしょう。

上原氏(福岡市役所)「一人一花運動で、業界外の人を巻き込む」

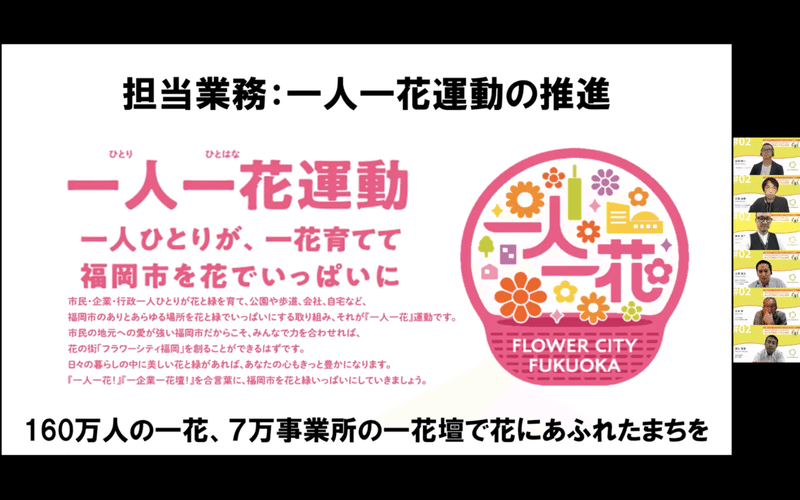

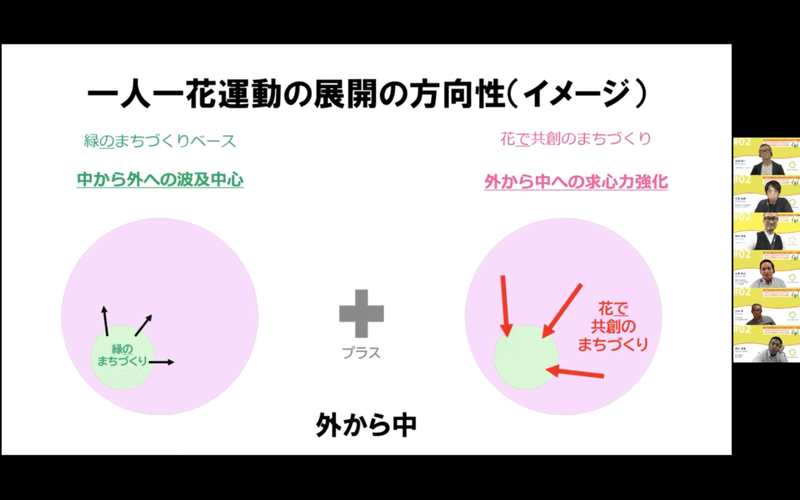

上原さん:福岡市役所に入ってから、24年間で7つの局・区を担当し、計画系から現場まで経験しました。現在は、住宅都市局で、「一人一花運動」の推進をしています。これは2018年1月に始まった取り組みで、合言葉は「一人一花」「一企業一花壇」です。花で共創のまちづくりを目指しています。花はあくまでも手段であり、市の"共創まちづくり”のツールです。これは決して「緑『の』まちづくり」ではありません。市民、企業、行政の皆様とオール福岡で取り組み、無理やり北風を吹かせるのではなく、太陽がポカポカと地上を照らすような持続可能な活動を目指しています。市民のニーズに合わせて公園・民有地等の花づくりを促進したり、園芸店・花屋に市民向けの割引価格を取り入れてもらったり、メディアパートナーとの連動企画を行ったりと様々な活動をしてきました。

▼一人一花運動の詳細はこちら

上原さん:一人一花運動の課題は、現メニューだけでは広がりに限界があること、また、どんなメニューや制度も必ず陳腐化しますし、人事異動に伴う事務局側の熱量やスタンスを維持していくことも必要というところです。そこで、この活動をいかに定着させるか?ということを考えており、花を使って人生や企業活動で一花咲かせていただくことがこの活動の狙いでもあります。人の繋がりや心の豊かさを生み出し、町に彩りや潤いができ、都市の魅力や価値が上がっていけば、自分たちもやろうという人が増えていきます。そして、「花でまちづくり」が福岡のまちの文化として定着すれば、先ほどの課題も解決していくのではないかと考えています。

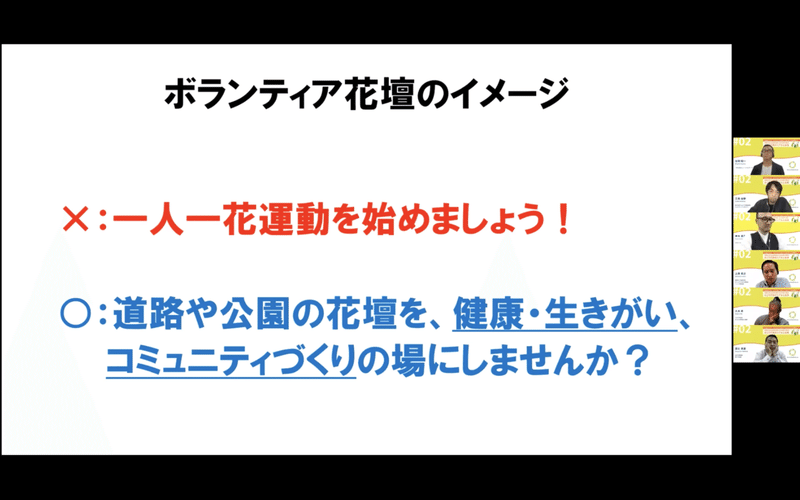

上原さん:私が担当業務で経験した、多様な分野の人との繋がりや関係を活かして、花・緑の業界と全然関係のない人でも「花によるまちづくり」に引き込むことができたらと考えています。そのためにはみどりを活用しようと考えるのではなく、相手のニーズに合わせてみどりを活用してもらうことが大事です。例えば、「協賛してください」ではなく「自分たちの花壇を持ちませんか?」という風に(相手目線で)お誘いをしています。

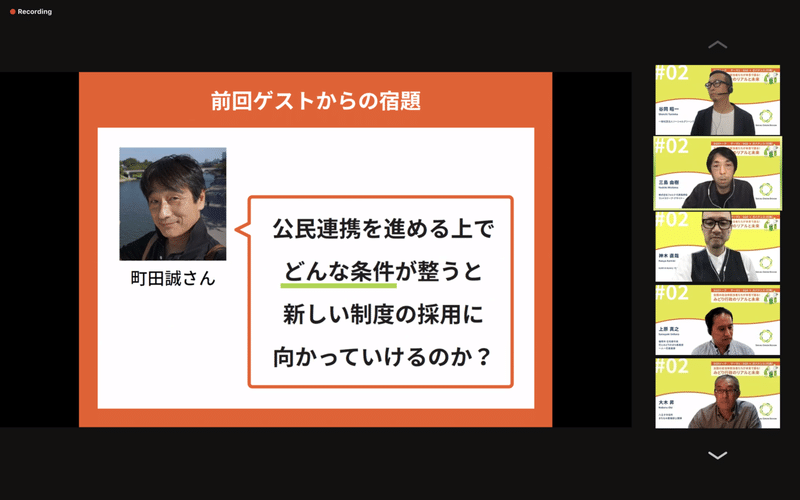

「SGD×行政」#1 ゲスト・町田さんからの宿題

前回のSGDトークのゲストである町田誠さんから、今回のゲスト3名に向けて宿題が出されていました。そのお題と回答についてご紹介します。

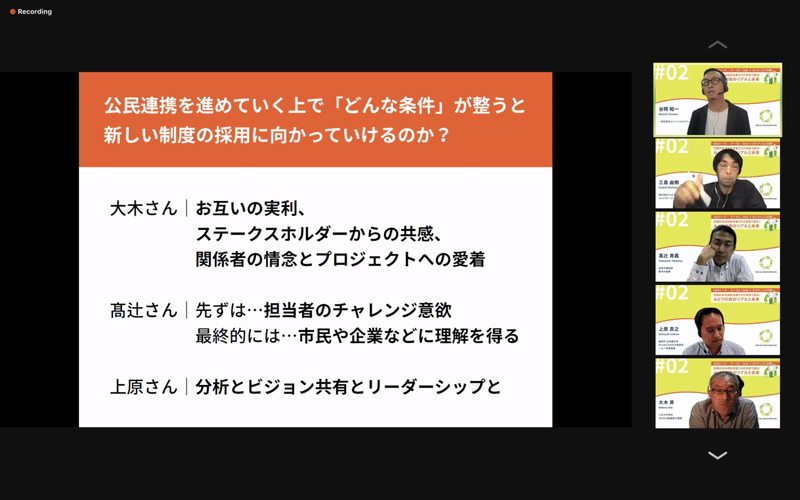

大木さん:公民相互の利益が明らかに高まると判断されること、相互が心から共感し合うこと、行政の担当者の熱意と愛という3つの条件が必要です。

髙辻さん:公民連携には、まず担当者の意欲がないと始まりません。ただ、チャレンジ意欲のある職員は少なく、頑張っても給料は変わりません。また、新しいことにチャレンジすることにアレルギーを感じる人もいます。人口減少が進行している加賀市において、最新テクノロジーを導入することでチャレンジする時間の余裕を作るなどの解決策が必要です。

上原さん:福岡市の例にはなりますが、組織風土も含め「チャレンジ」するための首長のリーダーシップがあり、その前に、本当の意味で明確なビジョンが共有されていることがあります。さらにその前提として、自分たちのまちの特徴について適切に自己分析されていることが大事だと思います。

ディスカッション「どんな条件が揃うと公民連携を進められるのか?」

ゲスト3名のお話の後、SGDトークのモデレータであり、ランドスケープデザイナーの三島由樹さん(株式会社 フォルク)とプロデューサーの神木直哉さん(KAMIKIKAKU)を交えたディスカッションが行われたので、その一部をご紹介します。

三島さん:みなさんお話ありがとうございました。(町田さんからのお題への回答に関して)これらの条件が揃っていないという現状がある場合、なぜ揃っていないのか?また、どうしたら揃うのか?ということを詳しくお伺いしたいです。

大木さん:指定管理者制度はかなりの数を実施しているので、公民連携はある程度できていると考えています。ただ、その数が多い分、目が行き届いていない部分があるし、やる気がある人と無い人との差がどうしても出てきます。やる気のある人が開けてくれた風穴をどう広げていくのかが大事かと思っています。

髙辻さん:まずは担当者のチャレンジ意欲がないとスタートしません。それに加え、担当者がまず自分でなんでも実践してみることが必要です。自宅でプランターを買って植物を植えるようなことから始めてこそ、市民の方々も心を開いてくれます。

ーーーーー

神木さん:みなさん、行政というお立場の中で、素直に現状をお話しいただきありがとうございました。上原さんに伺いたいのが、一人一花運動のムーブメントが起きてない時に、一番最初に何をやろうとしたのか?ということです。

上原さん:私自身は門外漢で花・緑に興味がないところから始まってますし、ターゲットを花・緑分野に限定すると輪の広がりの可能性を狭めてしまうと感じたので、昔の部署でご一緒した方に話を聞いて、「どう言うやり方ならご一緒できますか?ただし、ツールは花で。」と言った巻き込み方をするなど、みなさんが入りやすいようなやり方を模索してきました。

視聴者からの質問例

今回も、視聴者から本当にたくさんの質問をいただきました。質疑応答の一部をここでご紹介させていただきます!

ーーーーー

視聴者①:公共は正直、新しい制度を積極的に作っていくのは難しいのではないかと思います。民間から新たな取り組みを提案して、その提案を行政が受け止め、民間を支援する体制づくりはできないのでしょうか?

髙辻さん:PARK-PFIは市からの公募でやっています。いきなり公募しても市からのビジョンがないと良いものにならないので、「サウンディング」という形で民間との意見交換の場を設けます。どのように活用するか意見を汲み取った上で、市の意見も入れて公募を開始します。そういう意味で、民間を支援する体制づくりはPARK-PFIによって叶えられる部分もあります。ただ、このような新しい取り組みに対してやりたいという情熱ある担当者が必要です。

ーーーーー

視聴者②:行政と市民が1つのプロジェクトを進めていこうとしている時、意見の違いやできることの違いを超えて、信頼関係を築くにはどうしたら良いと思いますか?ひたすら信じ続けるしかないのかと思ったりしますが。

大木さん:色々な答えがあると思いますが、1つのプロジェクトを市民とやるとなった時に、1人が全て対応できるわけではなく、維持管理担当とか工事担当とか、それぞれの担当があります。市民の方が1人でお越しになった時に、相対する人が段階によって違うので、その温度差を感じてしまうこともあるかと思います。市民からしたら、1人のキーマンを見つけてその人と長くやっていくのが1つのやり方だとは思います。市民の方にはなるべく杓子定規的に捉えることなく悠長に構えて頂きつつ、僕ら行政側もなるべく1つの答えが伝えられるように情報を共有していかねばならないと思います。

ーーーーー

視聴者③:本籍が緑、公園、造園、ではない(みどりの業界以外に属している)という方々が、逆にこのみどりの業界の大きな原動力になっているのがミソですよね。本籍、緑・公園・造園の方々に対して、もう少し厳しいことを言っていただけたらと思います。

上原さん:門外漢である自分の立場から見ると、みどりの業界の方々は「囲い込んでいる」ように見えます。ただ、悪気があって囲い込んでいるのではなく、業界の外をご存知でないことから生じている現象だと感じています。また、花・緑業界の方々ほど、慣れすぎて「当たり前」になっていて、花・緑の本当の価値やポテンシャルに気づけていないと感じます。

【SGDトーク】 共通の質問

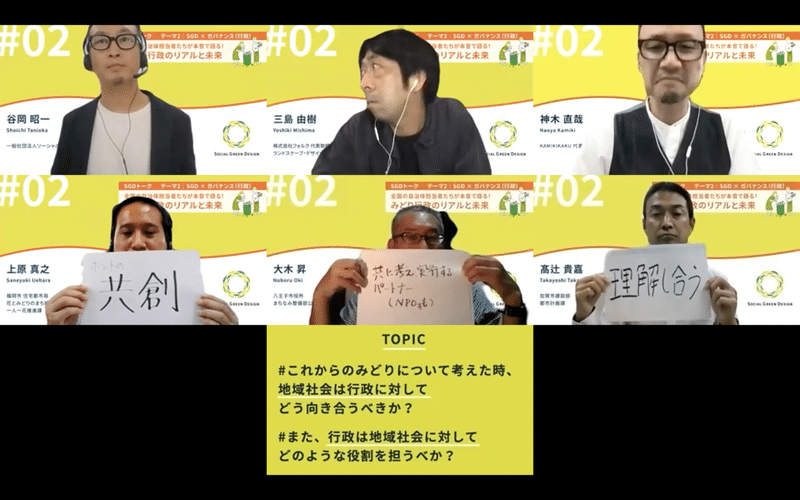

ここからは、SGDトークの「SGD×行政」のテーマにおける共通の質問です。質問に関して、各ゲストがフリップを提示し、ディスカッションが進んでいきました。

①これからのみどりについて考えた時に地域社会は行政に対してどう向き合うべきか?また、行政は地域社会に対してどのような役割を担うべきか?

神木さん:みなさん「時間を分かち合う」ということが共通で書かれていますね。

三島さん:上原さんが左上に「ホントの」と小さく書かれているのが気になります。

上原さん:「共創」という言葉は使い古されており、お互いが理解しようとしてしない限り、本当に共創というのはやろうとしてもなかなか成立しません。

三島さん:私がいつも感じるのは、行政と地域で二項対立の中で、どっちにも属している人が増えるべきということです。いつも、あちら側とこちら側という話に終始してしまいます。

髙辻さん:行政はダメ探しをしないことが大事で、市民の方々はあれもこれも行政に任せるのではなく自らも汗をかくことが必要です。そういう意味で、理解し合わねばなりません。

大木さん:行政と市民の2項対立だとYesかNoかの話になりがちですが、第三者団体としてNPOが入っている場合、うまくいっている場合も多いと感じます。ただ、そこに活動の対価としてfeeが入らず、気持ちで関わってもらってしまっている場合が多いのが課題と言えます。

②これからの社会に必要なみどりとは?

髙辻さん:やはり、行政が自己満足で作って、民間の人に使ってもらうんじゃなくて、地域の方が求めるものを自治体がバックアップするという形で進めるのが良いでしょう。自治体がその面倒を見るだけでなく、求める側も責任を持ってもらうことも必要です。

大木さん:花・緑を植えるのはそれ自体が重要なわけではなく、そこから生まれるコミュニティが大事なのではと感じています。仕事上、緑被率など緑の量の話をよくしてきましたが、そこにどのような営みが行われるのか、その質を高めていくことの方がもっと重要だと思います。

上原さん:様々な活動や場に花や緑で価値を与えることが大事で、もともと花・緑はポテンシャルが高いと思うのですが、脇役になっても主役になれるくらいのパワーを持っています。緑「の」価値を上げるではなく、緑「で」価値を与えるということを強調したいです。

【SGDトーク】SGD×行政 #02 まとめ

・公民連携には網羅的な情報共有と双方の長い対話が必要で、そこに情熱ある担当者がいることも不可欠。

・人口減少時代には緑の適材適所やメリハリが必要で、ビジョンを示すことも大事。最新テクノロジーの導入も検討すべき。

・「花でまちづくり」を文化として定着させるには、花・緑の業界に関係ない人でも関わってもらう必要がある。花・緑を植えたり活用したりするより、相手のニーズに合わせて活用してもらうことが重要。

【SGDトーク】 SGD×行政 #02 プロフィール

ゲスト

大木昇(おおき のぼる)

八王子市役所 まちなみ整備部公園課

1966年 東京生まれ。 幼少期は親の転勤でフランス等欧州で生活。 明治大学農学部農学科卒業。 アジア航測(株)にて公園計画、設計担当。 途中、青年海外協力隊でマレーシア国ボルネオ島で国立公園の施設整備、庭園整備に従事。八王子市役所入庁後、交通企画課在籍時から東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻(まちづくり大学院)に通い卒業。 現在、同市公園課にて計画、指定管理者選定等を担当。三島さん達に関わって頂いた八王子市内の「NPO法人小津倶楽部」で古民家再生や地域活性化のお手伝いをしている。 技術士(総合技術監理、都市及び地方計画)、一級施工管理技士(土木、造園)

ゲスト

髙辻 貴嘉(たかつじ たかよし)

加賀市建設部都市計画課

1972年 石川県加賀市生まれ。「加賀市ガーデンシティ構想推進プラン(平成28年7月作成)」及び「加賀市緑の基本計画(令和3年1月作成)」の策定に携わるほか、官民連携での公園整備・管理(Park⁻PFI)による事業を進めている。 また、加賀市ガーデンシティ構想を推進する団体・個人を「加賀市もてなしガーデナー」として登録し、支援する業務を担当している。 趣味は自転車で、自転車通勤に加え自転車レースなどに参加するほか、市民団体の活動において、自転車レースイベント「温泉ライダーin加賀温泉郷」の企画・運営に携わる。

ゲスト

上原真之(うえはら さねゆき)

福岡市 住宅都市局 花とみどりのまち推進部 一人一花推進課

1974年生まれ。土木職として1998年に福岡市役所入庁後、九州大学統合移転事業、総合交通体系、エリアマネジメント、港湾計画、道路整備、土木系インフラ維持管理、まちづくりイベント、福岡市総合計画、地方創生などを担当し、様々な形で まちづくり に関わる。平成30年4月から現職。 「一人一花運動」により、花・緑をツールとして、市民・企業・行政が一体となってまちの魅力や価値を高める「花による共創のまちづくり」に取り組んでいる。

モデレータ

三島由樹(みしま よしき)

株式会社フォルク 代表取締役 / ランドスケープ・デザイナー

1979年 東京生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。ハーバード大学大学院デザインスクール・ランドスケープアーキテクチャー学科修了(MLA)。マイケル・ヴァン・ヴァルケンバーグ・アソシエーツ(MVVA)ニューヨークオフィス、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻助教の職を経て、2015年 株式会社フォルクを設立。 これまで、慶應義塾大学、芝浦工業大学、千葉大学、東京大学、日本女子大学、早稲田大学で非常勤講師を務める。登録ランドスケープアーキテクト(RLA)

モデレータ

神木直哉(かみき なおや)

KAMIKIKAKU代表

目的:人と人を繋げて新しい価値ある空間と時間の『間』を提供するユニットです。

強み:30社以上に及ぶネットワークと実現を可能にするディレクションチームをプロデュースします。

(執筆:稲村行真)

アーカイブ動画について

▼今回のSGDトークの全ての内容は、以下のYoutube動画にてご覧いただけます。ご希望の方は以下よりご購入ください。

https://form.run/@SocialGreenDesign-archive

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?