#12 特別支援学級(知的障害)のアウトライン

はじめに

近年、特別支援学級は在籍者数・学級数ともに急速に増加しており、特別支援における専門的知識をもつ人が不足している事が課題とされています。

筆者自身も特別支援教育における専門性向上に努めており、その一環としての本記事執筆となります。

そもそも特別支援学級とは何か、という点に関してはこの記事では述べませんが、主に公開されているデータや情報を示す中で、特別支援学級のアウトラインが少しでも見ることができれば幸いです。

※本記事では、特別支援教育学級、特に中学校の特別支援学級(知的障害)に焦点を充てています。

他の校種や障害種については、今後の記事の中でまとめていきたいと考えています。

1 在籍者数・学級数

令和4年度学校基本調査によると、中学校特別新学級の学級数は22,670学級で、そのうち知的障害は9,953学級と報告されています。

また、特別支援学級に在籍する生徒数においては、99,812人であり、そのうち特別支援学級知的障害は46,367人とされています。

※国内の中学校生徒数は約320万人です。

単純計算で恐縮ですが、上記の数字から1学級あたりの生徒数を当てはめると、

特別支援学級全体では約4.40人、知的障害では約4.65人となります。

特別支援学級の学級編成について、法令的には以下のようになっています。

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、十五人以下を標準とする。

ただし、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条」の規定により、1学級あたりの児童生徒数は8人とすることができます。

以上の点を踏まえて考えると、例えばある学校に9人の児童生徒がいた場合は2学級となり、1学級あたりの児童生徒数は4.5人となります。

余談ですが、2学級でも教員は3人いることになりますので、実際の教育活動を展開する上で、特に中学校において学校側が学年別に分けた方が良いと判断し、2学級の場合でも3人の教員が各学年の担当としての授業を行い、実質的な3学級体制で指導を行う場合もあると思われます。

学級編成については法令で定められている範囲で行われるものですので、学校の事情によって多様です。

2 学校・地域差

特別支援学級の教育課程、指導の実際は非常に多様であり、同地区の学校間でも異なりますし、地域間でみれば差があることが確認できます。

令和4年4月に文部科学省から出された通知「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」の中で、特別支援学級に在籍する児童生徒は授業時数の半分以上を特別支援学級で受けることを示したように、

通常学級生徒と一緒に学ぶ、いわゆる「交流及び共同学習」の側面が強い学校や自治体もあれば、特別支援学級内の学びがほぼ全てとなるものもあります。

具体的には、学校行事では交流学級に入ったり、特別支援学級から学校全体に発表活動を行ったりするなどの活動に留まっている学校もあれば、

教科学習、特に実技教科において交流及び共同学習を重点的に取り組んでいる学校もあり、学校によって多様な在り方がみられます。

しかし、基本的な読み書き計算や生活経験の充実化が基本軸であり、共通の理念として「障害による学習上又は生活上の困難を克服」することが目指されています。

3 進路

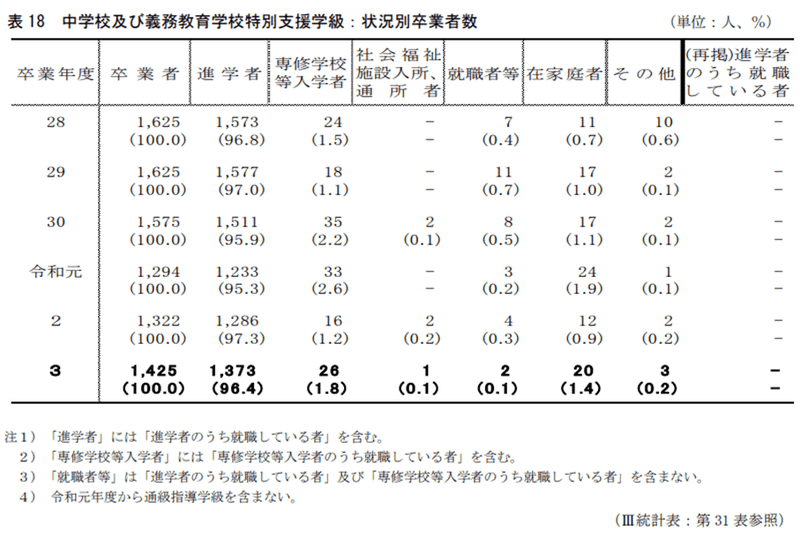

全国のものがすぐに見つからなかったため、ここでは「東京都教育委員会 公立学校統計調査報告書」の情報をもとに記載します(令和4年度)。

年度によって多少のバラつきはありますが、どの年度も98%程度の生徒が「進学者」または「専修学校等入学者」に分類され、1%前後が「在家庭者」、残りは就職や福祉施設等となっています。

令和3年度卒業者のうち「進学者」に含まれるものの内訳については、

進学者(進学者のうち就職している者を含む。)1,373 人のうち、特別支援学校の高等部へ 953 人(進学者の 69.4%)が進み、高等学校全日制課程(高等専門学校を含む。)へ 119 人(8.7%)、定時制課程へ 86 人(6.3%)、通信制課程へ 215 人(15.7%)が進んでいる。

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/statistics_and_research/career_report/report2022.html

とされています。

特別支援学校高等部への進学者が大半を占めていますが、高等学校に進学する生徒もいることが確認できます。

近年では特別支援教育への関心が高まっていることもあり、高等学校も多様化しています。

通級指導をはじめ、少人数指導や学び直しを軸とした高等学校が増えており、各高等学校においてもゆっくりですが、支援体制が徐々に構築されてきています。

特別支援学級、特に知的障害に関しては基本的に評定(数値的評価)をつけることがないため、高等学校への進学にあたっては予め保護者と共通認識をもつ必要があります。

特別支援学校においては、多くの学校で設置される「普通科」だけでなく、職業教育を主体とする学科(以下、職業科と呼ぶ)の設置もみられます。

個々の高等学校(特別支援学校高等部)における進路状況については割愛しますが、特別支援学校高等部の職業科は企業との連携が密接で、就労を目指す場合において非常に有力な選択肢として認識されているようです。

進路選択においては、本人の実態をよく把握した上で進学先の機関がどのような教育を行い、卒業後の進路と繋げているかを見極める必要があります。

4 特別支援学校高等部の入試

少し逸れた話題になりますが、各都道府県が実施している特別支援学校高等部入試の学力検査について軽く触れます。

特別支援学校高等部の職業科では多くの場合、入学にあたり学力検査と面接試験が課されています。

(すべての都道府県をリサーチしていないため恐縮ですが、もしかしたら全ての職業科で課されているかもしれません)

いくつかの都道府県では学力検査の問題がHP上で公開されており、確認することができます。

都道府県によって問題の内容が異なる部分で、

①純粋に基本的な読み書き計算を問う側面が強い問題

②基本的な読み書き計算も必要であるが、主に生活経験が問われる問題

③認知能力を問う側面が強い問題

④作業テストによる作業の精確さを問う問題

⑤その他、各教科の学力を問う問題

に分類されるように見えます。

例えば、東京都の特別支援学校高等部 就業技術科・職能開発科の適性検査では

・適性検査問題1ー1

・適性検査問題1ー2

・適性検査問題1-3

・適性検査問題2

(リンク先は令和5年度の入試問題になります)

という4つの検査から構成されていますが、年度によって問題の傾向が異なるものの、

1ー1は基本的な読み書き計算、1-2は認知能力や生活経験、1ー3は作業能力、2は作文が課されているのが確認できます。

①~④の項目を問う自治体は、東京都の他に大阪府も含まれます。

⑤に関しては、広島県では教科単体として「英語」の検査があることが確認できます(リンク先は令和4年度のもの)。

他にも検査問題を公開する自治体はありますが、ほとんどの場合①・②を含む出題傾向がみられます。

問題の内容自体はどの自治体においても、小学校で習う四則計算ができ、一定の生活経験がある者であれば解答することのできる内容となっているように思われます。

おわりに

「特別支援学級」と一括に言っても、障害種は様々で、それに係る教育課程編成も非常に多様。

また、同じ特別支援学級知的障害であっても学校間ですら特色は大きく異なります。

この記事を通して、特別支援学級の多様性や現状についての理解に、少しでも役立つことを願います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?