我流プロットの作り方

Twitterで「プロットどうやって書いているの?」みたいなのを見かけて、さらにフォロワーさんとお話させて頂いて、「自分はこうやってやってるよー!」って言うのを公開したくて仕方なくなったのでここで書き散らそうかと思います。(誰にも迷惑かけないから許してね)

なぜカクヨムの『書くよ無』ではなくてnoteでやるかというと、画像と目次を差し込めるからです。少しでもわかりやすくお届け出来ればいいなと思います。

【エピソード探し】

『ランダムエピソード』と言う名前で作成しています。(自分で呼んでいるだけです)

例なので『主人公』『ヒロイン』『敵』とふわっとした感じになっておりますが、実際はキャラの名前が入りますし、もっと具体的な書き方になります。

最初のエピソード探しは時系列や盛り上がりなどを気にせず、とにかくイベントに成り得そうなものを書きだしまくります。最終的に使わなくてもいいし、ここで矛盾していても関係ない。

例えばここには書いてないですが、『キャラAの裏切り』があっても良いです。最終的に使わなさそうなキャラD・Eを出しても問題ありません。

ここで重要なのはとにかく数を打つことなので、短文であることや背景がないことや矛盾していることは棚上げにします。この時点で110以上を書きだします。110と聞くと数が多いように感じますが、ワードで書くより圧倒的に文字数は少ないです。

エピソードが出そろったら時系列順に並べるのですが、並べている間にエピソードを思い付いたらここに書きに戻ってきます。

【時系列順に並べる】

『エピソード整理』という名前で作成しています。(自分で呼んでry)

先ほど『ランダムエピソード』で作ったエピソードを右側のスペース(ストーリーの進み方)にコピペします。そして、時系列順に並らべます。

ここではだいたい主人公の設定や敵の思惑が最初に来ると思います。最初に来てなかったらなぜ主人公と敵が敵対しているのかわけわかりませんもんね。

どうして時系列順に並べるかといいますと、一度そうしておいた方が、物語に矛盾が出ないからです。例えば敵が主人公に対して恨みを持つタイミングがめちゃめちゃあとだったら因縁はかなり浅いわけで、そうなるとなぜこんなに二人は恨み合っているのだろうとか読者に疑問を持たせることになってしまいます。

物語には伏線が出て来ますが、時系列順に並べておけば必ず設置が上に来て回収が下に来ます。これが逆転していたらおかしいと気付けます「キャラAがこのときガジェットAを持っているのはおかしい」などということになりにくいわけですね(ならないとは言ってない)。

こういう矛盾をなくすために一度時系列順に並べておくのです。このときは起承転結やら序破急などの構成は気にしません。愚直にイベントの順番だけに注視します。

時系列順に並んだら一度『ブレイク・スナイダーの15ビート』に目を通します。

【ブレイク・スナイダーの15ビート】

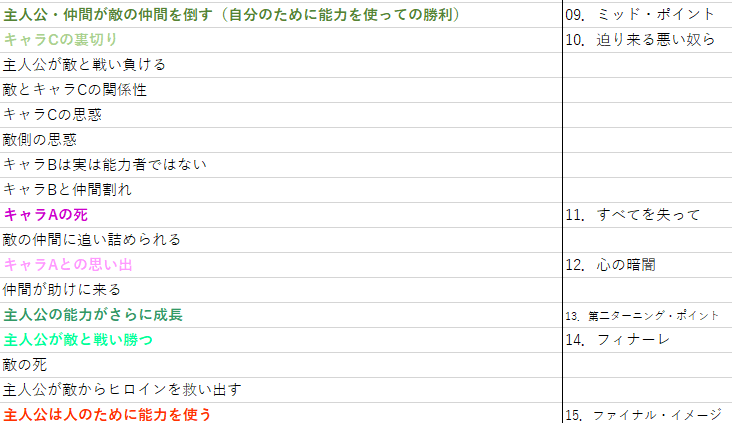

全部一つの画像には収まり切りませんでしたので一部紹介。まあこんな感じのことが書かれておりまして、これにさっき自分が抽出したエピソードが当てはまるかどうかを確認していきます。

こんな感じで当てはまりました。

このときに不足しているエピソードがあったら後付けでもいいので書いてみます。それが物語を進めるための起爆剤になったりすることもあるので、空白をなるべく作らないようにします。もしも空白が出来てしまうときは、まだ詰め切れてないはずなので、最初に戻ってエピソードを出し直します。

【エンタメ・展開を意識して構成】

左側が時系列順で右側がエンタメを意識して構成しなおしたものです。

お気付きの人もいると思うのですが、本来7番目に来るはずの【サブプロット】が1番目に来てます。

これは以前私に『ブレイク・スナイダーの15ビート』を教えてくださった創作仲間の潮ノ海月さんが『web小説への転用のコツ』も同時に教えてくださり、それを実践している結果になります。

【潮ノ海月さんの創作論】

・web小説では最初の1ページが一番重要。1~15ページほどが読者層を掴む一番重要な箇所。

・インパクトを持たせるため特異点(4.きっかけ)からの出発とする。

・次に重要なポイントが状況説明・舞台説明・キャラ説明(4.セットアップ)。ただの説明にならないようにテイスト気味に仕上げることを意識。

・ヒロインを早く登場させないといけない(仲間も同じ)。ヒロイン・仲間の登場のさせ方で物語は大きな転換を迎える。

・一連の流れ『4.キッカケ』→『3.セットアップ(テイスト)主人公・状況)』→『試練2ヒロイン・仲間との出会い』→『3.セットアップ(テイスト)ヒロイン・仲間』

賜ったこの『コツ』を自分なりに解釈して落とし込み、とにかく出だしには『事件が起きている』『誰かと出会う』『アクションなどのエンタメが入る』のどれか(出来るならば全部)を入れるようになりました。これは『降る空ノ鼓動』を冒頭だけでも読んでくださった方ならわかると思います。

・音喰いにヒロインが狙われている

・ヒロインの杏の登場

・音喰いとのアクションシーン

この三つを最初の1ページに入るようにしました。

これなら『15ビート』の【サブプロット】と【きっかけ】と【お楽しみ】が同時に起きていますし、音喰いなどの説明は置き去りにしていますが世界観出しもしているので【セットアップ】も同時進行していることになります。

詰め込み過ぎなのでは? と思うかも知れませんが、これくらい詰め込んでも大丈夫でした。

『15ビート』はあくまでも脚本術で、脚本術は基本的に映像に用いるものです。教えて頂いた『コツ』の辺りでも触れていますが、そのままなんの改良もなく転用すると退屈な作品になってしまうでしょう。

映像のように受動的に流れていくものなら10分などあっという間ですが、小説のように文字を能動的に捉えて10ページ読むというのは簡単なことではありません。数字にすれば明らかですが、およそ(10ページ=)1万文字を読むと言うことは、短編作品を一つ読むのと同じなのです。その短編一作分のボリュームを使ってただキャラと舞台の説明をしているだけなら、読者が離れてしまう可能性が高まります。

今回の例は短いのでここからいろいろ組み替える必要がないくらいピッタリと収まりましたが、本来であればここで「どのパートにどれくらい費やすか?」を計算しながら計画を立てていきます。

【各ビート毎の文章量調整】

画像にある左側のナンバリングが公開していく順番で、右側の(110)というのがスタートから経過している時間で(110)と言うのは110分の時点ということです。(85)~(110)と書かれている場合は85分から110分の間に起こる出来事という意味合いになります。

この『ブレイク・スナイダー』の脚本術である『15ビート』は脚本術というだけあって、映画のだいたいの尺である110分という枠に収まるようになっています。

この110分というのを私は110セルという解釈にして小説のプロットに転用しています。さらにプロット時点での1セルは本文になったら1ページというイメージで作ります。つまり最終的には110セルのプロットが110ページの作品になるわけです。この数字を聞いてピンと来ている方も大勢いると思いますが、公募は42文字34行を1ページとして80~130ページを受け付けているので、110ページはちょうど中間を狙える美味しい数字なのです。

今回の場合は例のために37エピソードを出したのでちょうど110の1/3のボリュームと言うことになります。なので本来『迫りくる悪いやつら』は(55~75)つまり20セル以内に収めればいいのですが、今回はその1/3である7セル以内に収めなければいけません。マジか。やるんじゃなかった。

あ、でもちょうど7セルですね。すげー。適当にやったので普通に嬉しいです(笑)

と、こうして「このパートにはこのくらいのページ数を割く」というあたりをあらかじめつけておけば、パートごとに『冗長』なのか『駆け足』なのかがわかるので、自分の意図した構成で本文を書くことが出来るわけです。

ここまで来て矛盾するようですが、大事なのは脚本術に振り回されないことだと思います。脚本術的にはここは○○ページという思い込みで、自分の書きたい内容を削って書きたくない部分を増やしていたらストレスになりますし、作者がストレスを感じながら書いたものは多分面白くないでしょう。

なので私はあくまでも『暴走防止』として使っている感じです。好き勝手書くと対して意味もなく冗長な文章で文字数を増やしまくってしまうので。

それを理解したうえで、自分の望んだ構成に物語をコントロールすることが出来たら一番いいのかなあと思います。

最近(と言うか私が脚本術を学んだとき)はフィナーレを短くするのが流行りだと言われていました。

私も(今さら)流行りに乗ってみたかったので、『魔女と魔薬と“禍ツ喰い”』ではフィナーレを短くしてみました。読後感が強まったように感じました。……作者が言うことじゃあないですけどね(笑)

【終わりに】

さて、これが私の創作術でした。

上で言ってたことと少し被りますが、大事なのはプロットや脚本術に支配されないことだと思います。あくまでも『作者が物語を支配するためにプロットや脚本術を用いる』というのが大前提にあります。

ちなみに私はこれだけガッツリプロットを書いても、本文で面白そうなことが起きたら乗っかります。私はまだまだ未熟な創作家です。それゆえ、一発で正解を導き出せるとは思っておりません。なので、プロットが不正解かも知れないというのは常に念頭に置いています。また同時に、本文が正解なのかも疑わしいという感覚も常に持っています。だからまずはとにかく書き上げてプロットから外れた本文とプロットを見比べてより面白い方はどちらなのかと問います。どうせ第2稿、第3稿と改稿を重ねるわけですから、回り道になったとしてもそれでいいのです。

ちなみに、ノープロット派の人。尊敬します。よく「自分はプロットを作れないからいけない」という意見を見かけますが、それは違います。プロットは脳内のイメージをより明確にするためのアウトプットです。ですので、ノープロット派の人はプロットを作れないのではなくてプロットがなくても明確なイメージを思い描ける——脳内ですべてを完成させられる力のある人なんです。

ただ、もしもノープロット派の人の中で、公募も一次落ちでwebで公開しても誰も読んでくれないという人が居ましたら、一度プロットを作ってみてください。

アウトプットは自作の弱点の洗い出しにも使えます。自分の作品をより強くしたいという観点においてはプロットは有効ですのでノープロット派の人にもお薦めいたします。

今回のこの『プロットの作り方』を公開した以上、誰かの創作の一助になればいいなという思いはあります。しかし、創作には自分に合ったやり方というものがあります。それゆえ、私のやり方を参考にしたことでもともと持っている良さを潰してしまう可能性も充分に考えられます。ですので、このやり方を取り入れるか入れないかは、どうかご自分の判断でお願いします。スランプに陥っても責任は負いかねますのでご了承くださいませ。

それでは、みなさんが良い創作ライフを送れますように!!