妖怪と音楽シリーズ1 妖怪と音楽の誕生 ―恐怖克服の人類史

音という形のないものを、厳格な規律のもとに統制したこの音楽なるものは、何か人間に捕えられ檻に入れられた幽霊と謂った、ものすごい印象を私に惹き起す。

上の一文は、三島由紀夫がエッセイ集『小説家の休暇』の中で、語った言葉です。三島は音楽を怖いものだと考えていました。同エッセイ集の別の項で三島は、放射能への恐怖も書いていますが、それとほとんど変わらないトーンで、音楽への恐怖も語っているのです。

我々は、現代音楽やホラー映画のBGMなど一部の音楽に対して怖いと感じることはあっても、音楽そのものは恐怖の対象にはなりません。しかし、実は音楽の発展に、“恐怖”は大きな関わりがあると筆者は考えています。

今回は、この“音楽”と“恐怖”という一見何の関係もなさそうな2つの意外な接点を、筆者がこよなく愛する“妖怪”についての話を交えつつ、皆様にお伝えいたします。

“恐怖”とは何か

まず、恐怖とは何なのか。地理学者のイーフー・トゥアンによると、恐怖とは“不安”と“警戒心”という二つの心理状態が絡み合ったときに生まれる感情だと言いうことです。つまり我々が恐怖する対象は、我々に“不安”と“警戒心”を感じさせる何か、ということになります。では、どんなものが、“不安”と“警戒心”を感じさせるのでしょうか?一言でいえばそれは、“管理できないもの”です。例えば、犬を考えてみましょう。人は、自分の飼っている犬に恐怖することはありません。しかし、森や山を歩いているとき、犬の遠吠えが聞こえてきたらどうでしょうか?「もしかしたら噛まれるかもしれない」と、警戒するでしょう。「凶暴な狼だったらどうしよう」と不安になるでしょう。ペットも野犬も同じ犬には変わりないですが、自分が管理しているかそうでないか、という違いで、それに対する恐怖の度合いはまったく変わってくるのです。

“得体の知れないもの”への防衛策としての“妖怪”

人間が闇を恐れるのもまた、それが“管理されていない領域”だからです。闇は、視界を奪い、目の前に何があるかも認識させません。生物はそういった、得体の知れないものに不安と警戒心を起こします。今まで見たことがないもの、先が見えないもの、理解ができないもの、説明のつかないもの…、こうした得体の知れないものは、管理のしようがありません。得体の知れない、説明のしようのないものごとに出会ったとき、一つの防衛策として、“実態を与える”ということをします。

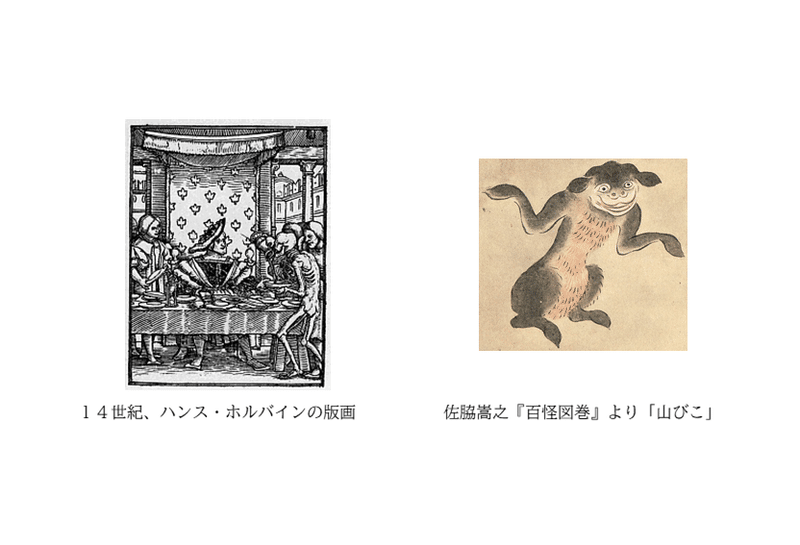

例えば、山で「やっほー」と叫ぶと「やっほー」と返ってきたとき、「ああ、あれは“山びこ”という存在が真似しているのだ」とか、未知の病気が蔓延した時「疫病神や鬼が引き起こしているのだ」など、名前を付けたり、設定を与えることによって“実態”を仮定し、少しでも管理できるものにしようとするのです。

西洋においても、ペストが流行した14世紀に、版画や装飾などで骸骨が多く描かれましたが、“死”という目に見えない、触れないものを骸骨としてキャラクター化することで実態を与え、少しでも慣れ親しめる、少しでも管理できるものにしようとする心理があったと推察できます。

得体の知れない、説明のできないものに実態を与え、名前を与え、設定を与え、キャラクター化する。そのことによって、少しでも自分の管理の領域に落とし込んでいく。実はこれこそが“妖怪”なのです。妖怪は、“得体の知れないもの”に対する、人間の精神の防衛策の一つなのです。

音を“音楽”として管理する

そのうちに人々は、科学技術という武器を手に入れ、徐々に“得体の知れないもの”を駆逐していくこととなります。闇は電灯によって隅に追いやり、川はコンクリートで固め、山や森は切り崩して住宅地にしていき、管理された安心できる領域を広げていったのです。科学の発展の歴史は、恐怖の克服の歴史といっても過言ではありません。

この人類の恐怖への挑戦は、“音”にももたらされました。西洋音楽は、音の高さを12に分け、それぞれに名前を付けました。ちょうど、自分たちの知らない物事に名前を付け、妖怪を生み出したのと同じように、音にも名前を付けて、管理できるようにしていったのです。また、拍という単位にリズムを落とし込み、 “音”を時間的に管理しました。時代が進むにつれ、作曲家は、徐々に“音”の管理できる範囲を広げていきます。最初は単旋律だった音楽は、複数の旋律となり、和音が生まれ、やがて不協和音すらも管理するようになりました。リズムもより複雑なものを取り扱い、音高も全音・半音のみならず4分の1音、8分の1音などを指定し、さらには偶然性や生活音すらも“音楽”に落とし込むこととなったのです。

作曲家は“音楽”という檻を広げ、音の捕獲に邁進しましたが、常に最新をいく作曲家の音楽は、時には聴衆に理解されない場合もあります。我々が現代音楽に恐怖するのは、そういったときです。作曲家は、その音を管理したつもりでいても、聴衆には“得体の知れないもの”として、不安と警戒心を呼び起こさせるのです。

ベートーヴェンの音楽を聴いた時、ゲーテやツェルターは恐怖したという逸話が残っております。当時の人にとって、現代音楽であるベートーヴェンの作品は“得体の知れないもの”だったのです。しかし時代が進み、それらの理解は広がり、恐怖の対象ではなくなったと言えます。

三島は言います。

「作曲家の精神が、もし敗北していたと仮定する。その瞬間に音楽は有毒な怖ろしいものになり、毒ガスのような致死の効果をもたらす。音はあふれ出し、聴衆の精神を、形のない闇で、十重二十重にかこんでしまう。聴衆は自らそれと知らずに、深淵に突き落とされる。」

作曲家の精神によって管理され、人類が安全と信じてやまない“音楽”。しかし、それは本当に安心できるものなのか?

これからの『妖怪と音楽シリーズ』を通して、皆さんがそれを判断してください。

Text by 一色萌生

▶▶洗足学園音楽大学:https://www.senzoku.ac.jp/music/

▶▶洗足学園音楽大学(Twitter):https://twitter.com/senzokuondai