西洋音楽史に輝く9つの宝 ベートーヴェンの交響曲全曲解説

今年も残すところわずか。この時期になると、日本各地でよく演奏されるのがベートーヴェン作曲、“第九”こと《交響曲第9番ニ短調作品125「歓喜に寄す」》です。“第九”は、俳句における冬の季語になるほど日本では年末の風物詩となっています。第九は「人類最高の芸術作品」と呼ばれるほどの作品ですが、第九だけでなくベートーヴェンの交響曲は、そのどれもがそれに匹敵する歴史的価値を持っています。そのすべてが、その後枝分かれする西洋音楽のあらゆる路線に影響を与えている、パイオニア的作品なのです。

今回はそんな、ベートーヴェンの9つの交響曲を1~9番まで一挙にご紹介しましょう。

交響曲第1番ハ長調 ー ハイドン、モーツァルトを引き継いで

記念すべき最初の交響曲は、この頃の古典派の典型的な形を踏襲しています。調性もハ長調であり、楽想もシンプルで初々しさを感じますが、この頃までにすでにピアノ・ソナタは10曲、弦楽四重奏曲は6曲、ピアノ協奏曲も2曲書き終えていました。《ピアノ・ソナタ第8番》は、有名な「悲愴」です。この頃30歳を迎えようとしていたベートーヴェンは、すでに他の分野では自分の個性を開花しており、満を持してこの《交響曲第1番》を作曲したのでした。基本的には、ハイドンやモーツァルトなど当時の作曲家の影響を受けた古典的な作品ですが、その中でもベートーヴェンならではの個性や、真新しい工夫というのは感じられます。

冒頭の和音が別の調!?

まず、よく取りざたされるのが冒頭です。ヘ長調(下属調)の属七の和音から始まります。ハ長調の作品の始まりの和音が、別の調であるヘ長調から借りてきた和音(借用和音)なのです。今となっては珍しいことではありませんが、当時としては珍しい試みだったといえます。

あと大きなところでいくと、第3楽章のメヌエットです。当時の慣習として、交響曲の舞踏楽章(主に第3楽章)にはメヌエットが置かれていました。メヌエットとは、比較的穏やかで優雅な性格を持つ、フランス発祥の3拍子の舞踏曲です。そのメヌエットを、ベートーヴェンはスケルツォという舞曲に置き換えました。スケルツォとは、日本語では諧謔曲と訳されますが、諧謔とは冗談やユーモア、ふざけることを意味しています。速いテンポでトリッキーな、勢いのある舞曲です。この《交響曲第1番》では、題名こそまだ「メヌエット」となっていますが、テンポ的にも性格的にも、その実態は明らかにスケルツォです。

以降《交響曲第2番》からは、正式に「スケルツォ」という題名となっています。

音楽から感じられる人間ドラマ

この《第1番》を聴いて、魅力的だなと思うところは、この作品がシンプルなモチーフの組み合わせでできており、しかもそれによって出来上がった一つのフレーズの中で、人間の感情のような起伏があるという点です。歌詞の無い器楽曲なのに、セリフが聞こえてくるようです。それは、上記の冒頭の借用和音での始まりからして「これかな?」「いや、これかな?」「うーんと…、これだ!」みたいなセリフが浮かんできそうですし、第1主題が始まってからも、最初のモチーフがその場で足踏みをしているのに対して、それに答える木管楽器の全音符の半音階進行(Ⅰの和音→Ⅱ度調の属七)が「これでいいの?もっと先へ行こうよ!」と促しているようです。

この作品は、よく指揮の練習曲に使われますが、こうした表情の付け方を学ぶにはうってつけでしょう。

交響曲第2番ニ長調 ー 必然的な旋律の流れ

昔、何かの音楽雑誌で、バーンスタインと誰かが「ベートーヴェンはなぜすごいか」について語っている対談記事を読みました。その中でバーンスタインが行き着いた答えは「ベートーヴェンは、次にくる音が何であるかを知っていた」というものでした。それに対して、もう一人が「これでは神の定義になってしまう!」と答えます。当時はよく意味が分からなかったのですが《交響曲第2番》の第1楽章を聴くと、なんとなく言っていることがわかったような気がします。ソナタの主題の流れが完璧なのです。このフレーズのあとはこのフレーズが来るべき、といった必然性の連続で、しかもそれが絶え間なく溢れ出てきます。まるでフレーズの洪水です。第1楽章の序章は荘厳で重々しい曲調で、堅牢なダムのような感じがしますが、第1主題が始まると、そのダムから水がどんどん漏れていって、やがて決壊してしまうようです。序章には、後に第九で見られるような音形が使われています。その第九音形は、実は全曲に渡って張り巡らされており、それがこの交響曲全体に一貫性をもたらしています。

第2楽章は息の長い旋律で、対位法的に始まる《第1番》の緩徐楽章(ゆっくりの楽章)とは全く違います。第3楽章では晴れて「スケルツォ」と題され、かなり自由奔放な楽想です。第4楽章は前打音のようなかわいいアウフタクトから始まりますが、このアウフタクトはこの楽章全体を印象付ける重要なモチーフです。これは第1楽章序章の、上述した序章の第九音形の変化形とみることができます。

ベートーヴェンと難聴

この交響曲がまだ構想段階にあったころ、ベートーヴェンは難聴に悩まされていました。音楽家としての“耳の異常”というあまりに残酷な現実に絶望を感じ「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれる、自殺をほのめかす手紙まで書かれています。しかし、そのまま終わるベートーヴェンではありませんでした。遺書が書かれた1802年の翌年にこの《交響曲第2番》が完成したのです。冒頭の重々しいダムのような序章と、それが決壊して洪水のように溢れ出る明るい旋律は、もしかしたら絶望を乗り越えたベートーヴェン自身の心境が反映されているのかも知れません。その後、ロマン・ロランが「傑作の森」と呼んだ時期へと突入します。次の《交響曲第3番「英雄」》もそんな時期の作品です。

交響曲第3番変ホ長調「英雄」 ー ナポレオンへの夢

2023年末現在、リドリー・スコット監督による映画『ナポレオン』が上映中で、仲間内でもたまに話題に挙がります。ナポレオンの持つ「英雄」というイメージを真っ向からひっぺがし、人間味(しかも嫌な)溢れるナポレオンをたくさん描いていました。ベートーヴェンが生きていた当時、ナポレオンは自由への使者であり、まさに「英雄」と認識されていました。少なくともベートーヴェンが住んでいたウィーンに伝えられる情報では、ナポレオンは英雄だったのでしょう。ベートーヴェンもナポレオンも、ともに人間的にはかなりクセがあったといわれていますが、尾ひれが付いて英雄視されている境遇はある意味似ていますね。

ベートーヴェンの《交響曲第3番「英雄」》は、そのナポレオンに感銘を受けて作曲されました。交響曲の表紙の題名には「ボナパルト」とあったといいます。しかしあとにナポレオンが皇帝に即位するとわかり、怒って表紙を破り捨てたというエピソードは有名です。

古典派交響曲の殻を打ち破ったスケールの大きな作品

こうした逸話はさておき、純粋に音楽としてみたとき、この作品は間違いなくこれまでの概念を大きく凌駕した、革命的な作品だといえます。まず、単純にその規模です。これまで通常20分程度、長くても30分くらいまでだった交響曲というジャンルでしたが、この作品は繰り返し部分などを含めれば1時間を超える大作となっています。演奏時間の長さだけでなく、その曲調も、これまでの古典派的なものから頭一つ抜き出たような、雄大で堂々たるものです。楽器の使い方も革新的で、特にホルンの使い方はすでに後期ロマン派を思わせるほど、朗々と歌いつくしています。

第2楽章に葬送行進曲が置かれている点も印象的です。非常に重々しく悲劇的な性格をはらんでおり、また壮大に展開していく楽章です。第4楽章が、ソナタ形式やロンド形式ではなく変奏曲の形式で書かれていることも、なかなか斬新です。テーマの旋律をベースとして、新たな旋律が重なって盛り上がっていく様子は、パッサカリアを思わせます。従来の交響曲の殻を完全に打ち破った最初の作品であるこの《英雄》を、第九や運命を差し置いて、ベートーヴェンの最高傑作と評する人も多いです。

交響曲第4番変ロ長調 ー ギリシアの乙女?

「ベートーヴェンの交響曲は、奇数番目が重厚壮大、偶数番目が軽快優美」といった話はよく聞きます。確かに、奇数番目は、《第3番「英雄」》《第5番「運命」》《第7番》《第9番》と、重厚壮大な作品が多いイメージです。一方偶数番目の交響曲は、確かにそれらに比べると少し地味に感じられることもあるでしょう。《交響曲第4番》もまた、シューマンをして「2人の北欧巨人にはさまれたギリシアの乙女」といわれ、その言葉からはしなやかな印象を受けます。この2人の北欧巨人というのはもちろん「英雄」と「運命」のことです。しかし実際に曲を聴くと「え?ギリシアの乙女??」と感じてしまいます。演奏にもよりますが、曲調は至って勇壮なものです。

演奏による印象の違い

クラシックの作品は、演奏する指揮者やオーケストラ、編成、楽器、録音方法によって、同じ曲でも大きく印象が変わることがあります。この《交響曲第4番》の第1楽章はその典型で、例えばクライバーが指揮をしたバイエルン国立管弦楽団の演奏と、ショルティが指揮をしたシカゴ交響楽団の演奏を聴き比べてみても、全く違います。前者はそれこそ軽快で、まるで運動会のようですが、後者は重厚壮大といった感じです。2000年代に入ると、ピリオド奏法といって、作曲者が生きた当時の演奏を追求しようという指揮者が増えてきました。それらの指揮者の傾向として、小編成でメリハリを利かせ、速いテンポで演奏することがしばしばです。例えばP.ヤルヴィ指揮のドイツ・カンマーフィルの演奏などは、クライバーの路線をさらに推し進めたようなもので、かなり軽快に颯爽と走り抜けます。もっとも、ベートーヴェンが示したメトロノーム記号によると、テンポはかなり速く設定されており、作曲者の想定したものに近いのはクライバーやヤルヴィの解釈だったのかもしれません。しかし、どちらにせよ「ギリシアの乙女」というと、ちょっと違うかな?と思うものです。

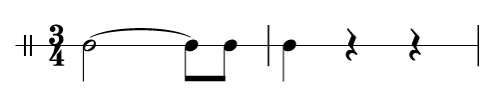

第2楽章は「タンッタ、タンッタ」というリズムに導かれて始まる緩やかな3拍子の楽章ですが、最後の部分ではそのリズムをティンパニが独奏をする、というのも斬新です。

交響曲第5番ハ短調「運命」 ー 完璧な構築物

ジャジャジャジャーン、で始まるあまりにも有名な作品ですが、この作品の「すごさ」は、一般の人にはあまり知られていません。ベートーヴェン以降のクラシック音楽の作曲家たちは、大なり小なり、ほぼすべての人がこの曲の影響下にあるといっても過言じゃない(と誰かが言っていた)ほど、音楽史上最重要の作品です。どういうところがすごいのか、それを紐解いていきましょう。

ジャジャジャジャーンの徹底的な使いまわし

まずこの作品は、誰が聴いても絶対に忘れない、ものすごく印象的な4つの音で始まります。掴みが完璧です!バッハの《トッカータとフーガ》と並んで、子どもにも親しまれている名冒頭ですね。

そして、その4つの音から成るリズムモチーフがところ狭しと積み重ねられて、その後音楽は進んでいきます。

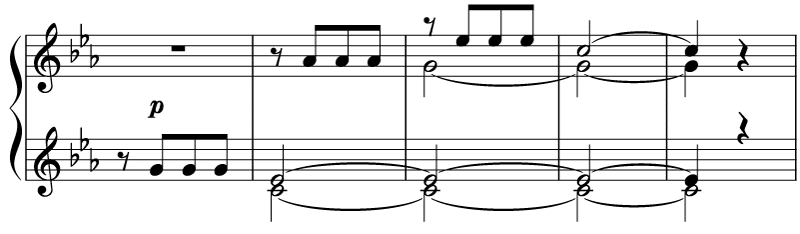

第1楽章の終結部は嵐のようで、競い合うようにこのジャジャジャジャーン(以下「運命のモチーフ」という)が各パートから押し寄せてきます。運命のモチーフは譜例のように一拍目が休符となっており、その休符があることによって「詰まった感じ」や「前のめりな感じ」が効果的に表れています。シンプルながらもよく考えられたモチーフです。この第1楽章は、このように堅牢な構築物のように、一切無駄のない完璧な作品として屹立しています。ベートーヴェンはこの第1楽章を完成させたとき「めっちゃすごいの作っちまったわ~」と思ったんじゃないでしょうか。何度聴いても、この完成度、密度、無駄のなさに感嘆してしまいます。この運命のモチーフ、すなわち、短い3つの音と長い1つの音のモチーフは、その後の2、3、4楽章にも引き継がれ、いろいろな形で現れます。そのことによって全曲の統一感が図られています。

苦悩を突き抜けて歓喜へ

この作品は、とてもドラマチックなつくりをしています。「苦悩を突き抜けて歓喜へ」といった道筋です。最初この交響曲は「運命のモチーフ」から悲劇的にハ短調で幕を開け、つらい運命との闘争が繰り広げられます。穏やかな緩徐楽章の第2楽章は一時の夢のようですが、不気味に幕が開けられる第3楽章もまた悲劇的なものです。第3楽章は3部形式になっていますが、スケルツォ部分が再現された際には、最初のような元気はなく、静かに演奏され、そのまま不安にさいなまれたようにティンパニが鼓動を打ち始めます。そしてその鼓動はだんだんと早くなり勢いを増し、闇を切り裂くように明るく華やかなハ長調の第4楽章に突入します。この第4楽章では、当時は交響曲には普通使われない、3本のトロンボーンやピッコロ、コントラ・ファゴットが組み込まれ、音量的にも一段階上がります。当時の人たちはびっくりしたことでしょう。

ロマン派の名だたる作曲家たちは、ベートーヴェンに衝撃を受けて、少なからずそれに影響を受けてきましたが、この《運命》を聴いたときの衝撃は計り知れないものだったと思います。これまでの貴族が楽しむ優雅な音楽とは一線を画す、ドラマチックで情念のこもった作品だったからです。

交響曲第6番ヘ長調「田園」 ー 標題音楽のパイオニア

さて、先の《運命》と同時に作曲され同時に初演を迎えた、もう一つの偉大な作品があります。《交響曲第6番「田園」》です。「苦悩を突き抜けて歓喜へ」といったドラマチックな《運命》とは全く違う印象の作品で、田舎の美しい自然を描写したような平和な音楽です。

絶対音楽と標題音楽

さて、音楽を語るときの一つの分類として「絶対音楽」と「標題音楽」というものがあります。「絶対音楽」とは、音楽だけですべて完結しているもので、何か特定の文学作品とか情景とか絵画とか、音楽以外の要素を表していない、というものです。一方「標題音楽」とは、音楽以外の何かを表している音楽です。例えばメンデルスゾーンに《フィンガルの洞窟》という序曲がありますが、これはメンデルスゾーンが訪れたスコットランドの洞窟の情景を表していますし、リヒャルト・シュトラウスの交響詩《ドン・ファン》は、伝説の人物ドン・ファンの物語を音楽で表しているのです。このように「標題音楽」というのは、具体的な題名が付いており、「絶対音楽」の題名は、単に「交響曲○○番」とか「ピアノ・ソナタ○○番」のような簡素な呼ばれ方をすることが多いです。

さて、先に見た《交響曲第5番》は「運命」と呼ばれていますが、実はこの名前はベートーヴェン自身が付けたものではなく、後世の人たちが嘘か本当かわからない逸話をもとに付けた愛称です。ですので、正式名称ではありません。一方で《交響曲第6番「田園」》はベートーヴェン自身が付けた正式な題名です。この《田園》、全部で5楽章から成りますが、各楽章にも標題が付いています。

第1楽章「田舎に着いた時のすがすがしい気持ち」

第2楽章「小川のほとりの情景」

第3楽章「農民の楽しい集い」

第4楽章「雷雨、嵐」

第5楽章「牧歌 嵐の後の喜ばしい感謝の気持ち」

このように、具体的な音楽外の物事を示す標題が付いていることから、この《田園》は、ロマン派音楽で盛んになる標題音楽のパイオニア的な作品として、後世に大きな影響を与えています。ベルリオーズは、この作品と同じく5楽章から成る標題交響曲である《幻想交響曲》を作曲しましたし、ベートーヴェンの直系の弟子にあたるリストは、“交響詩”という標題音楽の新ジャンルを開発しました。

音楽による情景描写

この《田園》には、情景を具体的に音楽で表現するような箇所が多くあります。まず冒頭、完全5度音程で伸ばされる低音のドローンは、バグパイプっぽさを感じ、田舎を表すときの常套句として使われていたものです。第2楽章はもっと具体的で、2音間でゆらゆらと動く弦楽器の動きは川の流れを表していたり、楽譜に鳥の名前が書きこまれている鳥の囀りを模した箇所があります。フルートでナイチンゲール、オーボエでウズラ、クラリネットでカッコウを表現しているとのことです。

第4楽章では、雷や嵐が具体的に表現されます。雨がぽつぽつ降り始めて、やがて雷雨と暴風が吹き荒れる、という情景が見事に表現されています。ティンパニはこの交響曲ではこの第4楽章にしか使われておらず、ここぞとばかりに雷の表現として鳴り響きます。第3楽章から第5楽章までは切れ目なく続きますが、こうした自由な形式も、まるで物語を読んでいるようで革新的だといえます。そもそも、5楽章形式というのが、当時の3~4楽章形式が普通であった世界では、稀なことでした。基本的に牧歌的に進み、第4楽章だけは不協和音を含む強烈な楽章という構成も、聴衆を飽きさせず効果的です。物語の起承転結がはっきりとしていますね。

起:第1楽章で田舎に着く

承:第2、3楽章で小川を散歩したり農民とダンスしたり

転:第4楽章で嵐がやってくる

結:第5楽章で嵐が去り、虹が出て皆で感謝の牧歌を歌う~日が暮れる

この作品は、ディズニーの映画『ファンタジア』でも取り上げられましたが、物語性あふれる想像する通りの名アニメーションでした。

交響曲第7番イ長調 ー 舞踏の神化

二ノ宮知子原作・上野樹里主演のドラマ『のだめカンタービレ』が放送されていたのは2006年。もう18年も前になるのかと思うと、光陰矢の如しだなあと感じます。このドラマの主なロケ地は何を隠そう、本学・洗足学園音楽大学なのです。私が洗足学園に勤め始めたとき、主人公の一人の千秋が寝ころんでいた野外の憩いの場、階段など、ドラマで印象的だった場所をいろいろと回ってみましたが、ドラマの情景そのままで、懐かしく感じました。このドラマ『のだめカンタービレ』で主題曲になっていたのが、ベートーヴェンの《交響曲第7番》の第1楽章でした。非常に勢いのあるリズムオスティナートに乗って奏でられる力強い豪華な旋律。それ以降、某ウィンナーや宝くじのCM、バラエティ番組など、いろいろなところで聴かれるようになりました。が、それまでは、有名だったのは第2楽章や第4楽章。特に第2楽章はいろいろな映画やテレビ番組で使われていました。例えば、ターセム・シン監督の『落下の王国』、園子温監督の『愛のむきだし』などでは主題曲として使われています。第4楽章も非常に人気の曲で、日本ではなぜかポップアレンジされがちです。富士山のご当地アイドル・3776なんかは、ポップバージョンを踊っていたりしますし、昔のアニメでも替え歌がテーマ曲になったりしていました。そんな感じで、どこを取っても比較的よく聴かれる人気の作品です。「運命」や「第九」のような愛称が特に付けられてはいませんが、ワーグナーによって言われた「舞踏の神化」という言葉が、非常に的を射ている気がします。もうこれを愛称にすればいいんじゃないかと思うほどです。

“リズム”に焦点を当てた作品

「舞踏の神化」と呼ばれる所以は、この曲の“リズム”へのこだわりがあります。徹底的に同じリズムを使い倒すような書き方は、まるでディスコ・ミュージックのようです。つまり、踊れる音楽なのです。基本的には長い1音と、それに続く短い2音といったリズムが全体を統一しています。

また、この作品には、緩徐楽章(ゆっくりの楽章)がありませんが、実質的には第2楽章のアレグレットが緩徐楽章として扱われます。

第4楽章はすさまじく、狂喜乱舞するようなノンストップの楽章。裏拍にアクセントがあるというのも、ロックを思わせるところがあります。まさに当時のダンス・ミュージックですね!

交響曲第8番ヘ長調 ー ベートーヴェンのおもちゃ箱

力強く熱狂的で、リズミカルな《交響曲第7番》の後、次の《第8番》はそれとは対照的な、少し内省的で古典的な作品となっています。普通、作曲家が作品を作ると、貴族やお世話になった誰かに“献呈”するということが行われるのですが、この作品は誰にも献呈されておらず、そのことから「ベートーヴェン自身が愛した曲」と言われることもあります。愛していたかの真偽のほどはわかりませんが、この作品は確かに愛らしく、聴いていてあまり耳が疲れない作品のように思えます。ユーモアや遊び心も感じられます。まるで、大切なおもちゃがたくさん入っている、子どもの小さな“おもちゃ箱”のような作品です。

緩徐楽章の欠如とメヌエットの復活

冒頭こそ壮大に始まるこの《交響曲第8番》ですが、この第1楽章の最後は、同じ主題がとても弱くかわいらしい感じでちょこっと奏でられて終わります。誰かがX(旧Twitter)で言っていましたが、主題に勝手に歌詞を付けて、冒頭では「さあ頑張るぞ!」と始まり、最後は同じメロディですが「もうくたびれた…」という歌詞がしっくりくるのです。

勢力をすべて第1楽章で使い果たしたように、第2楽章からは気を抜いた感じの曲想になります。第2楽章は機械仕掛けのおもちゃのような曲で、書かれている楽想記号が「Allegretto scherzando」。スケルツァンドと書かれていることから、スケルツォ的な性格も持ち合わせています。これまでの流れから行くと、第2楽章は緩徐楽章(ゆっくりの楽章)が置かれるべきところですが、この交響曲では、比較的テンポの速いスケルツォ的な性格の楽曲が置かれているのです。この機械仕掛けのような曲調は、当時メルツェルが発明したばかりのメトロノームを模しているともいわれます。最後、だんだんテンポが速くなり、壊れたように突然終わる感じも、機械仕掛けのような感じがして、楽しい楽章だと感じます。

第2楽章で緩徐楽章を欠きスケルツォ的な性格を持つ曲が置かれた代わりに、第3楽章はスケルツォではなく、モーツァルトやハイドンの時代に回帰して、ゆったりとした舞踏曲「メヌエット」が置かれます。ベートーヴェンが壊したメヌエットの慣習を、敢えてここで回帰する姿勢もまたユーモアが感じられますね。

弦楽器の静かな3連符で始まる第4楽章は、異様に速いテンポで指定されたロンド形式の楽章です。ティンパニはファとファのオクターヴに合わせられ、最後は乱れうちみたいな感じになって、なかなか面白いです。全曲を通して、あまり気を張らずに聴ける音楽で、ベートーヴェン自身も悩まずに書いたんじゃないかな?と想像してしまいます。

交響曲第9番ニ短調「歓喜に寄す」 ー 合唱付きの壮大な作品

ついに最後の交響曲に行き着きました(長かった…)。ただ、この作品については、長くは書きません。書こうと思うと無限に書けてしまうからです。

この作品は、革新的なところが非常に多くあります。まず、終楽章に合唱やソリストが付くところ。これによって愛称は「合唱付き」となったりします。個人的にはこの愛称はあまり好きではありません。実際に歌われる歌詞であるシラーの詩「歓喜に寄す」や「歓喜の歌」と呼んだ方が、誰もがしっくりくるのではないかと思うのです。まあそもそも、この作品については単に「第九」という呼ばれ方があるので、それで十分だと思います。「合唱付き」という愛称は、合唱が付いている、という表面的なところしか見えてこないのです。これまで生きてきて「運命聴きに行こうぜ!」のような感じで「合唱付き聴きに行こうぜ!」とこの作品を呼称している人を見たことがありません。

第二の革新的なところは、第1楽章の構造と冒頭の和音でしょう。属和音の中音を欠いた完全5度(空虚5度)から神秘的に始まり、長調なのか短調なのか、和音の性格が不安定です。その5度の伸ばした音が大きくなって、やがてビッグバンのように爆発して始まります。これはとても前衛的なことで、当時の作曲家でこんな衝撃的な始まり方を考えつくひとは他にいるでしょうか?第1楽章のソナタ形式の構造もまた当時の一般的な形とは違います。提示部を繰り返すのが当時の定型ですが、提示部の長大さから繰り返しは省略されています。楽章のクライマックスは再現部に置かれ、ティンパニの強奏のトレモロが38小節間も続きます。

第三の革新的なところは、ティンパニ協奏曲のような第2楽章。これまでトランペットなどと一緒に骨格を作る楽器として扱われていたティンパニを、ソロ楽器として印象的に使用しています。これも当時としては驚くべき発想です。

他にも、緩徐楽章と舞踏楽章の位置が入れ替わっていたり、最終楽章の序奏にこれまでの各楽章が引用されていたりと、革新的なところを探すと枚挙にいとまがありませんので、この辺でやめておきます。

ただ、最後に語りたいのは、第3楽章の美しさです。これまでの古典派作品で、こういったロマンチックで長大な緩徐楽章は、意外となかったんじゃないかと思うのです。ハイドンやモーツァルト、そしてベートーヴェンのこれまでの交響曲の緩徐楽章は、拍感がわりとしっかりとしていて、ゆったりとした踊りのようにも感じられるものでした。しかしこの第九の緩徐楽章は、明らかに踊れる音楽ではありません。幅の広いメロディが、ロマンチックに緩やかに、時に感情を高ぶらせるように奏でられるのです。こういった美しい緩徐楽章は、ワーグナーや後期ロマン派の作曲家たちに大いに影響を与えた部分だと思います。

あらゆる革新を起こしたベートーヴェンの交響曲

ここまで9つのベートーヴェンの交響曲を見てきましたが、それぞれに明確なテーマがあり、ベートーヴェンという芸術家の別格のすごさが感じられます。

《第1番》では古典派音楽の完成と一歩脱却を、《第2番》ではベートーヴェンならではの必然的な旋律を見つけ、《第3番》でついに交響曲を壮大で長大でドラマチックな世界へと押し上げました。《第5番》では切り詰めた主題を使いまわすことを実験し、《第6番》では音楽の持つ標題性を、《第7番》ではリズムの持つ力を、《第8番》では気の張らないユーモアを、それぞれ芸術の域へと昇華させました。そして《第9番》ではついに、声楽と交響曲を組み合わせ、新たな時代へと突入したのです。

ベートーヴェンの後、それに続くロマン派の作曲家たちは大いに悩みました。ベートーヴェンが、音楽でできるあらゆることを、すべてやってしまったからです。シューベルトは「ベートーヴェンのあとで何ができるだろう」と嘆き、ブラームスは20年間交響曲が書けずやっとできた交響曲はベートーヴェンの運命や第九に酷似していました。リストやワーグナーなどは交響曲を書くこと自体をあきらめ、交響詩やオペラなど標題音楽の世界へと入り込みました。

ベートーヴェンの死後、大きく分けて2つの派閥に分かれ、それらは対立関係へと発展します。一つはリストやワーグナーの路線、すなわち標題音楽派閥、もう一つはブラームスの路線、絶対音楽派閥です。彼らは激しく対立しますが、そのどちらもが、ベートーヴェンを原点とし、自分たちこそベートーヴェンの後継者であると主張しました。19世紀末~20世紀になると、ウィーンの芸術家たちは、革新のシンボルとしてベートーヴェンを掲げました。

ベートーヴェンは“楽聖”と呼ばれますが、これは音楽の神といったような意味になります。ベートーヴェンがもし存在していなければ、現在の音楽というものは違ったものになっていたかもしれません。それくらいに大きな存在なのです。年末、いろいろなところで第九が演奏されていますが、たまに9つの交響曲をすべて演奏する演奏会も開催されています。10時間以上の長い演奏会になることでしょうが、体力に自信のある方はぜひ行ってみてはどうでしょうか?9つそれぞれが違った個性を持ち、それぞれが魅力的で完成された世界を持っています。

Text by 一色 萌生(洗足学園音楽大学 講師)

▶▶洗足学園音楽大学:https://www.senzoku.ac.jp/music/

▶▶洗足学園音楽大学(X(旧Twitter)):https://twitter.com/senzokuondai